360°ビュー

【PR】「さわる絵画」で「見ること」を探求する──「光島貴之滞在制作・展示 GOING OVER ─まちの肌理(きめ)にふれる─」展

光島貴之(美術家)/河原功也(東京都渋谷公園通りギャラリー)/artscape編集部

2022年09月01日号

対象美術館

現在、東京都渋谷公園通りギャラリーで、京都を拠点に活動する全盲の美術家、光島貴之氏の個展が開催されている。光島氏は1992年からさまざまな現代美術展でアート作品を発表しているが、本展では渋谷のまちをテーマに滞在制作を行ない、観客も制作に参加できるという。光島氏と同ギャラリーの学芸員河原功也氏に会場でお話を伺った。(artscape編集部)

会場風景(公園通りからみた窓ガラス)[Photo:佐藤基]

会場風景(公園通りからみた窓ガラス)[Photo:佐藤基]

──ギャラリーに入る前に、渋谷の公園通りに面する大きな窓から、ギャラリー内の展示や制作の様子がよく見えました。

河原功也(以下、河原)──今回のテーマは「まち」です。まちというのは建物や道など空間的なものだけでなく、行き交う人もまちを特徴づける要素のひとつだと考えています。通りに面する大きな窓から、まちの多種多様な要素が作品に付加されていくことで、異種混合的なまちならではの展示になると思っています。

──この展覧会は滞在制作と観客の方が制作に参加できる一般公開と、2つのパートで構成されていますね。

河原──光島さんはこれまでも「さわる」という鑑賞方法を実践されてきています。今回も来場者の方にさわって鑑賞していただくのがメインですが、作家が実際に作っている制作現場に来ていただくので、作品につかっている釘やカッティングシートを素材の状態でさわっていただきたいと思いました。制作に参加してもらうことで自分ごとにしてもらいたい。「さわる・鑑賞する・作る」という行為を鑑賞者にも楽しんでいただきたいと思っています。

渋谷のまちをなぞる

──光島さんは制作のために渋谷のまちを歩かれたそうですね。

光島貴之(以下、光島)──渋谷の松濤にギャラリーTOM★1、「手で見るギャラリー」というのがありますね。そこに1980年代によく行ってたんです。渋谷の駅を出て、ハチ公前からスクランブル交差点を渡って、TOMまでよく一人で歩いて行っていたんです。ギャラリーTOMを起点に駅の前まで降りてくるというルートを、展覧会の2カ月ほど前に半日かけて歩きました。

制作中の光島貴之氏[Photo:佐藤基]

制作中の光島貴之氏[Photo:佐藤基]

──その頃とはまちの印象は変わりましたか?

光島──いまのハチ公前の音の賑やかさはその頃とは比べものにならないですね。30-40年前はスクランブル交差点のところさえうまく通り抜けたら、だんだん静かなところに入っていくという感じでした。

滞在制作の初日に、渋谷川にどうしても行きたくて。昔は暗渠だったのがいまは復活して川が流れていると聞いて、行ってみたんです(渋谷STREAM周辺)。そこで川の音も聞けました。

──川の音は今回の作品に織り込まれていますか?

光島──はい、公園通りに面している窓ガラスの下のほうにある青い部分が川なんです。この部分はまだまだこれからできていきますよ。

──ギャラリーの空間全体が渋谷のまちのミニチュアになっているわけですね。

光島──そうですね。壁面の釘のラインは公園通りの道が駅前に続いていくラインを指しています。壁と柱が向かいあっているところは一番にぎやかな「ポップな渋谷」で、渋谷の谷底のイメージです。そして、その裏のガード下のディープなエリアもある。向こうの白い壁にある描きかけのオレンジ色のあたりは懐かしいギャラリーTOMのある松濤です。

会場風景(一般参加可能な仮設壁)[Photo:佐藤基]

会場風景(一般参加可能な仮設壁)[Photo:佐藤基]

哲学から絵画へ──見ること/見られることを探求する

──光島さんは鮮やかな色彩をつかったり、視覚的な構造を意識して作品を作っていらっしゃいます。さわって鑑賞することと同時に、視覚的にどう見えるかをつねに考えていらっしゃいますね。なぜ彫刻ではなく「さわる絵画」を作られているのでしょうか?

光島──ぼくは生まれつき視力が弱くて、10歳くらいで視えなくなりました。盲学校から大学にすすんで哲学を専攻しましたが、自分自身が視えないということをどういうふうに考えたらいいか、周りの人がぼくが視えないということをどういうふうに捉えているか、見ることそのものに興味があったんです。たとえばサルトルやメルロ・ポンティを読んだりして、見える人がどんなふうに見ているのか、そこからまた見えないことをどうとらえていくのか、ということを考えていたんです。たとえば、ぼくは遠近法というものがわからない。でもそれがどういうものか知りたいと思っています。見ることと見られること、そしてぼく自身が見られること、ぼくの絵が見られること、それは感想をきいたり、対話から知るわけですが、そこに興味があるんです。さわるだけではなく、見ても面白いと言ってもらえることが嬉しいんです。

ぼくは、哲学ではその問題が解決できなかった。絵を描いたり、作品を作ることによって、このテーマを追求できるようになりました。ぼくは見える人の視線や見える人の立場からの対話を含めて作品にしていきたいと思っています。

──光島さんはご自身の作品について語っていらっしゃるアーカイブ映像★2のなかで、「見えないことの面白さ」とおっしゃっていました。

光島──たとえば、さきほどスタッフに壁の高いところまでカッティングシートを貼ってもらいました。それを確認するために脚立にのぼったんですが、「怖くないの?」ってきかれたんです。のぼるときは怖くありません。ところが、降りるとき、脚立の下の段に足が届くまでが怖いんです。その不安な感じがたぶん見えないぼくでないと体験できない感覚じゃないかなと思うんです。下の段まであともう5cmというところで不安になったりする。その感覚が面白いんです。

また違う例でいうと、自分の家からアトリエまで、だいたい7〜8分、決まった道を歩くんです。慣れた道だとちょっとした地面の傾きや坂を判断してすいすい歩けるわけです。そして、小鳥の声や、路地から広い通りに抜けるときにすっと空間がひろがる感じを楽しみながら歩いている。普通の人なら風景を見ながら歩いていると思うんですが、ぼくは見えないがために、それとは違った、アスファルトのざらつきなどを目印にしながら歩けるんですね。それはけっこう楽しい。信号がないところで、車の音を頼りに急いで渡るときはスリルがある。そういうのを楽しんで歩いているんです。

──視覚からではない、音や風を感じたりする聴覚や触覚などの情報から入ってくる楽しさですね。

光島──今回は踏む作品も展示しています。展示ブロックじゃないところでも、足裏でいろんなことを感じていることを知ってもらいたい。見える人にもそういう面白さを感じてもらいたいと思います。

床に設置された踏んで鑑賞する作品[Photo:佐藤基]

床に設置された踏んで鑑賞する作品[Photo:佐藤基]

GOING OVER──観客との対話、他者と作る楽しみ

──光島さんは最初は粘土で作品を作っていらしゃったそうですね。

光島──ギャラリーTOMで粘土に出会ったんです。ところが、陶芸は窯が必要だったり、焼いてもらったり、色をつけたり、釉薬をつけたり、人の助けを借りなければ作品が作れません。当時は、最初から最後まで自分でやりたいという気持ちが先行していて、自分ひとりでやりきれないことが嫌だったんです。

それで、ラインテープやカッティングシートで絵を描くということを始めました。それは人の助けを借りなくても、自分ひとりでやりきれるんですよね。そして、いろんな人から、見えない人が絵を描いているというのは面白いよね、と言われて、作品を発表するようになっていきました。

ラインテープとカッティングシートは自由がきくので、いまでも使っているんですが、さわることによって破損しやすい。触覚的にも、素材のもっている風合いや感触を楽しめるものにしたいと思って、布や釘などを使い始めました。最近は、誰がさわっても壊れない強度のある釘を使っています。

制作中の光島貴之氏[Photo:佐藤基]

制作中の光島貴之氏[Photo:佐藤基]

河原──今回の展覧会のタイトルには、「GOING OVER」という言葉が入っています。それは、グラフィティの世界でほかのライターの作品に上書きしていくストリートの作法のことです。元の作品を描いたライターへのある種のリスペクトであり、その作品への応答といえます。今回の展示でのGOING OVERは来場者による作品制作への参加のことです。それは姿の見えない相手やその痕跡を想像することから始まります。さわる鑑賞を通して、来場者にも能動的にアクションしてもらえればと思っています。

光島──ぼくはこれまで対話鑑賞というのはしていましたし、ワークショップでも対話制作のようなことはやっていました。GOING OVERというのはぼくの言葉に置き換えると、対話ということになるのかなと。それでやりましょうということになりました。

本来なら自分の作品に他人の手が入るのは困ることだと思うんですけれど、考え方を変えると、そこから観客がぼくの作品をどう見てくれているのかがわかります。触覚的にわかる方法で付け加わっていくので、だいたいぼくにも雰囲気がわかります。

河原──作家がいる滞在制作と作家のいない公開の期間は、交互に入れ替えています。公開の期間は、観客が参加することによって、作品を通して、そこにはいない光島さんと対話するような時間になっていると思います。

──光島さんは、今回のような大きな作品はどのように作られているのですか?

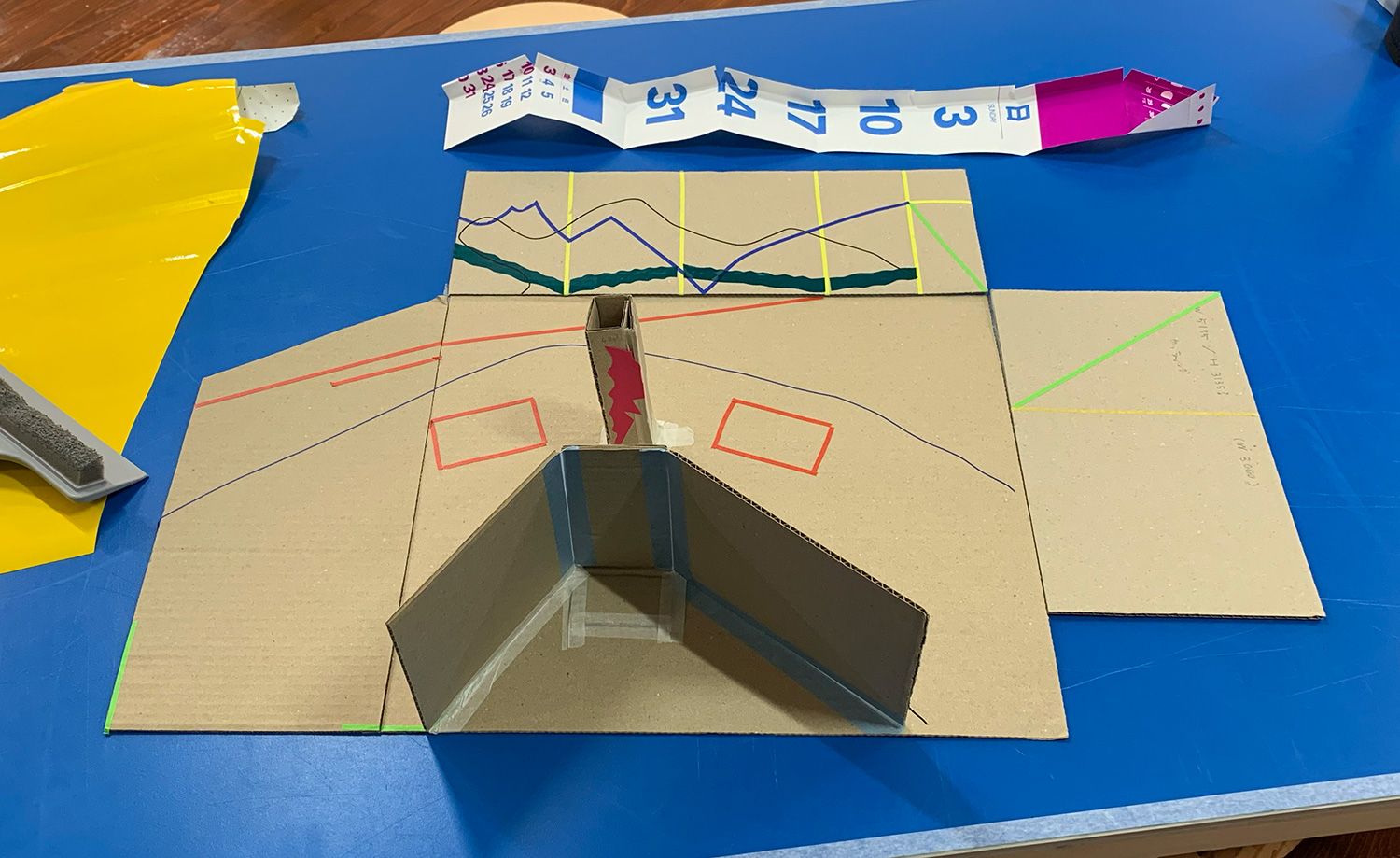

光島──まずこういう触覚的な設計図である模型を用意します。ぼくは実際には釘は打てないので、こういうふうに斜めのラインで高さをそろえてほしいとか、スタッフにはこれを見ながら釘を打ってもらうんです。

最近は、自分の頭のなかにあるものができれば、人に手伝ってもらってチームで作っていくということで問題ないなと思えるようになりました。それで、今回のような企画も受け入れられるようになったと思います。

制作スタッフに作品を伝えるための模型[撮影:artscape編集部]

制作スタッフに作品を伝えるための模型[撮影:artscape編集部]

──光島さんはダンサーやミュージシャンの方とコラボレーションされることがありますね。それと近いところがありますか?

光島──ありますね。ダンサーの人のからだの動きがぼくにはわかりません。でも、一緒に踊ってみると相手の動きが伝わってくるので、ダンスがどういうものか、身体の動きがどういうものかわかる。一緒にコラボレーションするのが一番はやい。コンタクト・インプロビゼーションのように、相手の動きを感じてこちらが動かされていく、身体の動きが伝わってくるのは、すごく楽しい。

──それも対話ですね。

では最後に、河原さんにお聞きします。今回の展覧会で来場者の方にどんなことを感じ取っていただきたいと思っていらっしゃいますか?

河原──まず、公園通りから大窓の作品を見ていただきたいです。そして、会場に入ってさわっていただきたい。いま、世の中はまださわることに抵抗感がありますよね。でも、いままで生まれたときから何にもさわらない日はなかったはずです。人はこれまでずっと何かにさわって生きてきました。この展覧会では、そんな当たり前なことを思い出せると思います。

作品はさわるときと、見るときとではまったく違う情報が入ってきます。この展覧会では、その二つがフラットに感じられると思います。理解した気になっていたことも、違う要素が入ってくることでより知ろうと刺激されたり、自分のなかに無意識につくっていた壁があったことに気付くかもしれません。展覧会は「まち」をテーマにしていますが、自分に対する気付きが返ってくるような体験をしていただければと思っています。

制作中の様子

★1──1984年に児童劇作家の村山亜土と妻の治江が「視覚障害者のための手で見るギャラリー」としてオープン。視覚障害者である長男の錬による「ぼくたち盲人もロダンを見る権利がある」という言葉が設立のきっかけ。村山亜土の父は新興美術運動を牽引した画家で劇作家だった村山知義。

★2──「光島貴之の仕事」https://mitsushima-art.jimdofree.com/ムービー/

光島貴之滞在制作・展示 GOING OVER ─まちの肌理(きめ)にふれる─

会期:2022年8月9日(火)〜9月25日(日)

【滞在制作期間】8月9日(火)〜8月11日(木)、8月16日(火)〜8月18日(木)、 8月23日(火)〜8月25日(木)

【一般公開期間】8月12日(金)〜8月14日(日)、8月19日(金)〜8月21日(日)、8月26日(金)〜9月25日(日)

*作家滞在制作中は外からご覧いただくことはできますが、一般入場はできません。

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース

東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F

Tel: 03-5422-3151/E-mail: inclusion@mot-art.jp

入場料:無料

休館日:月曜日(ただし9/19は開館)、9/20(火)

開館時間:11:00〜18:00

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)