キュレーターズノート

ヒロシマオーヒロシマフクシマ

角奈緒子(広島市現代美術館)

2012年03月15日号

正直、たいへん驚いた。昨年もこの場で紹介した、広島を拠点に活動するアーティストや広島市立大学の学生たち(またはアーティストの卵たち)が主導する展覧会「ヒロシマ・オー」のタイトルを見たときのことである。その名もずばり「ヒロシマフクシマ」。なんというか、あまりの直球に面食らった。

広島では、原子爆弾が投下された事実、苦しみもがくこととなった被害の実状や見事復興をはたした歩みなど、被爆に関する一連の経験は「ヒロシマ」とカタカナで表記されることが多い。昨年の3月11日に福島が「被曝」した事実は、過去の広島になぞらえられ、大震災直後から「フクシマ」の表記を目にすることが一気に増えた。66年前に、原子力による被害という特異な経験した都市・広島で育まれる表現について考察することを目的のひとつとして立ち上げられた「ヒロシマ・オー」のメンバーが、福島/フクシマに思いを馳せざるを得ない衝動に駆られたことは想像に難くない。広島から福島(という場所での出来事、事故、現象)を考えよう──芸術という表現を追求する人々が、自らの意志でこうしたある意味困難なテーマにあえて向き合い、表象することを試みた彼らの真摯な姿勢は評価したいと思ったし、実際に作品を目の当たりにし、みんな真面目であることが強く伝わってきた。しかし、これだけの数の(29名)アーティストや学生が集まれば、全員がいつも必ずしも同じ方向を向いたとはとても思えないのだが、邪推だろうか。

展覧会と呼ばれる催しが開かれる多くの場合、趣旨や方向性を取りまとめる中心的存在(端的に言えば、キュレーションする人)が、さまざまな場面で軌道修正を行ないながら、最終的な展覧会のかたちへとまとめあげていくが、手元にあるチラシの文面によれば、ヒロシマ・オーはあえてキュレーターを置かないという。「様々な立場にある若手アーティストが企画を練り」、「相互批評システム」と彼らが名付けた「議論の場を通して意見をぶつけ合い、多様性を保持しながら少しずつ構築されて」いった、と説明されている。参加した学生に聞いたところ、このシステムを実践すべく、スカイプを通した議論は何時間にもわたり、またフェイスブック上でも時間をかけて意見交換を続けたらしい。会場の一角には、フェイスブックをプリントアウトした用紙が何枚も掲出され、参加アーティストによる作品コンセプトの発表、それに対する批評や疑問、返答を含む、話題も多岐にわたる迷走の様子の一部を垣間見られるという工夫(というよりは「おまけ」?)がついていた。そのやりとりからは、メンバーのなかの一人による強いリーダーシップ性というよりは、互いの主張を尊重しながら、ある程度の結論へと意見を収斂させようという意図も見え隠れするような、遠慮らしきものが私には感じられた。

展示を見終わったときに私が感じた「バラバラ感」は、多様性が意図的に保持されたというよりは、このシステムがうまく機能し切れておらず、結果的に多様になったことに起因するのではないだろうかという印象を受けた。ただし「バラバラ感」という言葉を非難するつもりはない。強いて批判するとすれば、同じアーティストという立場にある者同士が議論する、または経験を積んでアーティストとして自立している人から一方的に学生に向けて、作品のコンセプトやあり方について意見するという行為にあえて名称(「相互批判システム」)を与え、展覧会の体裁を保とうとした、その配慮に満ちた姿勢かもしれない。アーティストやアーティストを目指す学生たちが集まり、さらにはキュレーターを置かないと宣言しているのであれば、なにもキュレーションされたような展覧会に仕上がっている必要もないのではないか、またはアーティストだからこそできる(しかできない)提示の仕方がもしかしたらあるのではないか、そんな感想ももった。もっとも、会場には掲示されなかっただけで、そうした道を模索する議論もなされたうえでの展覧会のかたちだったのかもしれないが。

「ヒロシマオーヒロシマフクシマ」チラシ

日本を襲った天災と、それが引き金となって起こった人災は、活用の仕方云々ではなく、人類は本当に原子力を持つべきなのか否かをあらためて考えさせる契機となった。このような社会問題に果敢にコミットしようとするアーティストや学生に私はとても惹かれる。とはいえ、そうした作品をすべて手放しで称賛するつもりはない。しかしながら、とかく芸術は「芸術」という世界だけに密やかに存在し、私たちの暮らす実社会とはなんの関わりもないと思い込んでいる人々が多すぎると常日頃から感じている私にとって、芸術がこの社会と繋がっていることをいつも思い起こさせてくれる作品──テーマが社会問題を扱っていたり、身の回りにあふれている素材を利用していたりとアプローチの仕方はさまざまであるが──には触手が動く。実社会や世界のありさまを伝えるのは、なにもジャーナリズムだけの仕事ではない。この情報社会においては、先の東日本大震災にせよ、アラブ諸国で起こった一連の革命にせよ、起こるとほぼ同時に事態を伝える映像が全世界に配信された。衝撃的なライブ映像に慣れ親しんだ人たちは、画面を通した臨場感が単なるヴァーチャルに過ぎないことを忘れ、あらゆる情報が生々しい映像とともに開示されなければ、社会や世界を知ることができないという錯覚に陥っている。そして、残忍さも猥雑さも、なにも覆い隠すことのない明け透けな映像という情報は私たちから想像力を奪いさる。このような時代に、すべてを暴露するのではなく、ほのめかし暗示する性質を持つ芸術に、人々は物足りなさを感じ、理解できないと一蹴してしまうのだろうか。想像、空想する楽しみを、いつから人は失ったのか。表象された世界と向き合い、想像を巡らせながら、なんらかの解釈に到達する、このプロセスが芸術の楽しむ秘訣だというのに。

さて、肝心の展覧会がどうだったかと言うと、今回の会場も前回と同じく、旧日本銀行広島支店(被爆建物のひとつであるがゆえ展示にさまざまな制約と困難がともなう)だったにもかかわらず、今回は全体的に展示のクオリティが上がっていたという印象を受けた。興味深く拝見した作品を三点ほど紹介したい。

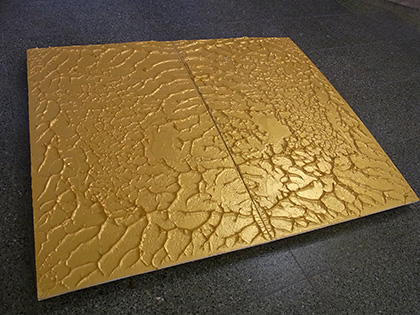

黄金の顔料を塗った二枚の画面を圧着させ、剥離することによって、目に見えない力を可視化させたという水口鉄人の平面作品《Halo #1》《Halo #2》《Untitled (Gold Model)》。壁に掛けて展示されているものと床置きされたものとがあったが、ロールシャッハ・テストのような、偶然性が生み出す画面上の起伏は、特に床に平置きの作品においては、東北地方を襲った押し寄せる不気味な津波のようにも、その津波によって壊滅的な被害を受けた沿岸部のようにも見えた。下り階段横の途中にあるスペースや暗い通路を利用して、小さな木片を並べた山本辰典の作品《miniature garden》は、見る距離(物理的、かつ心的な)によって、単なる「素材」にしか見えない/「インスタレーション作品」に見える、ときがあり、その入れ替わる現象がまず興味深く感じられた。木っ端はいくつもの街を構成する建物となり、映像でしか見たことのないはずの福島原発の建屋や海岸線沿いの町並みが立ち上がってくる。なんだ、筆者の想像とやらもたいしたことはないではないか、という突っ込みの声も聞こえてきそうだが、これら二作品を通して、ニュースで何度となく繰り返し目にした上空からの映像が、どれほど自分の記憶にすり込まれているかをあらためて認識することになった(ちなみに個人的に、すべてを一目で把握したいという、人間の願望の象徴のような「俯瞰」という視点が取り入れられている作品にも注目し続けている)。もう一点は、色のすべて異なる五枚の紙と「ユーラシア部門 21世紀 年代不詳 放射能被曝によって情報が消えた紙」と記されたキャプションが額の中に配された、シャルロッテ・ボンジュールの《untitled》。シニカルな視点から、失われた表象(五枚の紙)を使った記録(キャプション)を通して記憶を問う。

来年はどういう展示になるのか。いまからもう楽しみである。

水口鉄人《Untitled (Gold Model)》

山本辰典《miniature garden》

シャルロッテ・ボンジュール《untitled》

ヒロシマオーヒロシマフクシマ

会期:2012年2月26日(日)〜3月6日(火)

会場:旧日本銀行広島支店

広島市中区袋町5-16

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)