キュレーターズノート

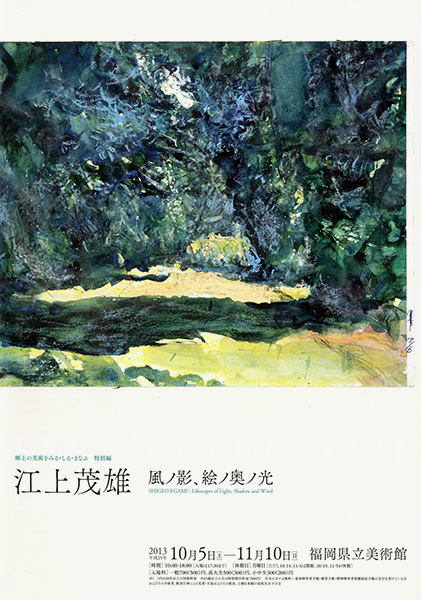

「夭折の画家──野村昭嘉」、「江上茂雄──風ノ影、絵ノ奥ノ光」、「江上茂雄──百一賀、小さな私の毎日」、「山本作兵衛特別展示」

山口洋三(福岡市美術館)

2013年11月15日号

対象美術館

九州地域もやはり秋は展覧会が集中する。見て回るだけで土日が(……はぁ)。ただ今年は、いわゆる有名な作品が出品される「ブロックバスター」よりも、無名に近い画家の展覧会がどういうわけか集中した。これらは、「絵とはなにか、画家とはなにか」について(漠然とだが)深く考えさせてくれた。

佐賀県立美術館開館30周年記念として開かれた「佐賀県立美術館コレクション展」の一環であった「夭折の画家──野村昭嘉」展。野村はわずか26歳で不慮の事故で亡くなった。残された作品の多くは現在、佐賀県立美術館の所蔵となっている。この画家のことは、2011(平成23)年に開催された「画家たちの二十歳の原点」という展覧会で初めて知った。佐賀出身ということ、そして杭打ち機の倒壊という事故により急死したことと、そしてもちろん、不思議なイメージの絵画により、強烈に印象づけられた。佐賀県立美術館での展覧会では、ご遺族により寄贈された作品を中心に構成されていた。

展示の様子1「夭折(ようせつ)の画家 野村昭嘉」展【佐賀新聞TV夕刊】

展示の様子2「夭折の画家 野村昭嘉 PV」

「夭折」と聞けばどこか神話作用も働いて、初めから天才だったような印象をどうしても持ってしまう。しかし確かに、この不可思議で、どこか懐かしいイメージ、わざと古色を施した画面のつくりには見入ってしまう。26で死ななかったらどんな作品になっていただろうか、と想像せずにはいられないが、一方で、作品の世界観が完成されている印象も受ける(これは他の早世の画家の作品にもよく受ける印象だ)。未熟な感じがしないのである。

作品と人生のなんとも不思議な関係については、川浪千鶴氏もレポートしていた「江上茂雄──風ノ影、絵ノ奥ノ光」を見てなお一層考えさせられた。101歳の現在もなお作品を作り続ける画家の人生は、けっして劇的でもなんでもない、ごく普通の会社員が送る人生。ただ「描いていこうと決めた」ことを、続けただけである。ほぼ90年にわたる画業を通覧したとき、不思議に思ったことは、このいわゆるアマチュア画家の無数の作品群の連続に、多少の「変化」はあっても「成熟」とか「発展」がないことだ。無論それは「退行」や「劣化」とも違う。ただ、続けただけだ。しかし、この「続ける」ことがどれだけ難しいことか。

もうひとつ。田川市美術館での「江上茂雄──百一賀、小さな私の毎日」の展示を見ながら、ふと、筑豊の炭鉱で石炭を掘っていた画家、山本作兵衛のことに思いが至った(ちなみに江上は大牟田の三池炭鉱勤務だったが、炭鉱作業員ではない)。目の前の風景を描き続けた江上茂雄の作品と、炭鉱の記憶を思い出して描いた山本作兵衛の作品は根本的に違うことはすぐにわかるが、どこが違うのか確認したくて、中村美術館で開催中の山本作兵衛特別展示を見に行った。見て衝撃を受けた。絵が「黒い」。実際に真っ黒という意味ではなく、まるで石炭で汚れた手で描いたような印象だ。そしてそこには、江上作品にあるような「絵ノ奥ノ光」は微塵もない。筑豊の炭鉱が閉山となり、炭鉱事務所の警備員をしていたころに描き始めたものが、その後、世界記憶遺産として知られるようになった作品である。その時点で、作兵衛は60を過ぎていた。闇に閉ざされた男の記憶と、人生の闇の中で光をみつけようとし続けた男の目と要約できるだろうか。ただ共通するのは、二人共、たったひとりで描いてきたということである。

熊本に舞台を移そう。塔本シスコは、今年生誕100年ということで(え、ということは江上茂雄より年下……)、彼女の故郷である熊本県・宇城市不知火美術館で回顧展が開かれた。世田谷美術館のコレクションにも入っていて、2002年には福岡市美術館主催の「ナイーブな絵画展」にも出品された。その後も熊本市現代美術館での展覧会で見たりと、折に触れ観る機会があった。今回はまとめて作品を見ることができた。53歳のとき、息子の画材を用いて突如描き始めたことが画業の始まり。その後92歳で没するまでの約40年間、絵三昧の日々を送った。作品はあたかも子どもが描いたような、無邪気で、いわば「素朴な」絵画。画題は自分や家族の日常だが、そのときどきの日常ではなく、自分の子ども時代のことか、または子どものころの記憶を現在の体験に重ねて描いている。現在と過去を自在に往復するかのように、いまのことを忘れて昔のことを鮮明に話すという症状がときどきでるようになったうちの母親みたい(?)。この記憶の往来は、老年になったら自分にも起こるのだろうか? それにしても、この仄々とした、平和そうな風景はなんだろう。江上茂雄の造形センスとも違い、山本作兵衛の地下の記憶とも異なり、地上の楽園であるかのように木々や花々が生い茂る田園の情景。老年に差し掛かってこのような作品を描ける人、そして描き続けることができる人はそうそういるものではないだろう。それを支えたのは、描く喜びというごくありきたりなものだったのではないか。

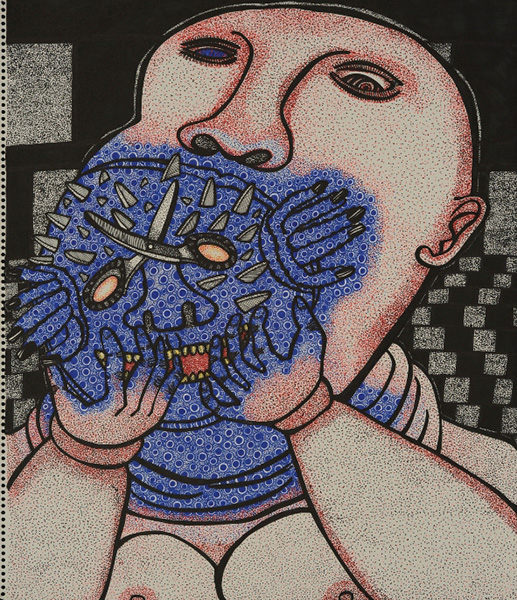

定義に従えば、今回触れた4人のうち、老人画家3人は「アール・ブリュット」といえる。現在当館にて開催中で、次に熊本市現代美術館に巡回する「アール・ブリュット・ジャポネ」の出品作品の大半は、いわゆる知的ないしは精神障害者による作品だが、それを差し引いても、その作品のもつエネルギーには圧倒される。現在のカテゴリーの仕方からすれば、やはり「アール・ブリュット」とそうでない作品というのは、様式的にどこかに線引きができそうな気がする。江上茂雄をアール・ブリュットとするにはちょっと無理がありそうだが、山本作兵衛と塔本シスコはそう呼んでも良さそうな気がする。しかし、専門的な技術的・学問的な訓練や教育を受けず、まったくの自己流で制作をする画家は多くいて、そのなかに優れた画家が潜んでいる可能性はある。やはり「絵」は魔物だ。アール・ブリュットの定義の問題はここではひとまず置くとして、人が絵を描くきっかけ、そしてその人の人生との関わりについて、なんだかものすごくいろいろ考えて結局考えがまとまらないけれど、とにかくそういう視点が「現代美術」の一角を占めるべきではないのか、いや一角というかそういう観点からの再定義をしてもいいんではという思いはますます確信に変わっていく。

それにしても、今回ここで触れた画家たちの周囲には、家族を中心にしっかりと支えてくれる人が存在していて、彼らの尽力なくては作品も作家も世に出ることはなかったのではないかと思う。業界の雰囲気も金のにおいも、ここにはまったくない。

魲万里絵《人に見えぬぞよき》2007年(ボーダレス・アートミュージアムNO-MA蔵)(「アール・ブリュット・ジャポネ」出展作品)

夭折の画家──野村昭嘉

会場:佐賀県立美術館

佐賀市城内1丁目15-23/Tel. 0952-24-3947

会期:2013年9月6日(金)〜10月20日(日)

江上茂雄──百一賀、小さな私の毎日

会場:田川市美術館

福岡県田川市新町11-56/Tel. 0947-42-6161

会期:2013年9月3日(火)〜9月16日(月)

山本作兵衛原画展

会場:中村美術館

福岡県田川市大字弓削田関の山3782-1/Tel. 0947-42-1018

アール・ブリュット・ジャポネ

会場[A]:福岡市美術館

福岡県福岡市中央区大濠公園1-6/Tel. 092-714-6051

会期[A]:2013年10月1日(火)〜11月24日(日)

会場[B]:熊本市現代美術館

熊本県熊本市中央区上通町2番3号/Tel. 096-278-7500

会期[B]:2013年12月7日(土)〜2014年2月23日(日)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)