キュレーターズノート

三嶽伊紗のしごと──みているもののむこう

川浪千鶴(高知県立美術館)

2014年05月01日号

見ること、在ることについて、これほど考えを巡らせたことは近年なかったかもしれない。徳島県立近代美術館の「三嶽伊紗のしごと」展会場を初日に訪れて、そう思った。

高知市出身で滋賀県大津市を拠点に活動しているアーティスト三嶽伊紗(みたけ・いさ)は、私たちがどこか高を括ってきた「見る」こと、「在る」ことについて、静かに、しかしはっきりとした問い直しを投げかけている。

第1章「科学の眼、美術の眼」

会場は新作の映像を中心に、約30点のオブジェやスケッチ、映像から成る三つのパートで構成されており、ここ5年ほどの三嶽の思索と創作の軌跡をたどることができる。

第1章は「科学の眼、美術の眼」と題されている。本展協力者の昆虫分類学・昆虫生態学・古生態学を専門とする自然科学系博物館学芸員たちが手がけた生物画や観察ノート、標本などと、さまざまな素材を用いて制作された、色や光、温度など世界の理(ことわり)を紐解く三嶽のオブジェが対をなすようにケースに配置されている。

約80万年前の地層と化石の観察ノートに添えられた古生態学者のコメントには、「長期にわたる調査の場合、最初のころはまだ何もわかっていないため、観察が不充分でスケッチもそれ相応に粗い。そして調査が進んで認識が深くなると、観察が細かくなり、スケッチも良くなる。(…中略…)観察の精度が上がるにつれ、今まで気づかなかったことが見えてくるようになる」とあった。見ると見えるは違う。見てはいても、じつは見えていないことも多いという事実。認識や理解が深まるにつれ「見えてくる」ようになるという指摘は興味深い。

三嶽も「博物館、植物園などでみる[絵]が好きだ。例えば、花弁のつき方、葉のつき方、それは写真で撮ったモノでなく、また実際にスケッチしただけのモノでも、決してない。まるで、ある種の[キュビスム]の絵画のように奥行きはなく、不自然だが、奇妙に表れる。学者の目が対象を追う──そんな光景が見えるようである。彼らは、決して表現しているのではない。対象と真っ直ぐに向き合い、率直にそれを描き取ろうとする。(…中略…)それは[表現]などという言葉では言い尽くされない、我々の[欲求]とでも言えるものがあるように思えるのは、私だけだろうか」と、在るものを有/在らしめることについてコメントを重ねている。

薄暗い部屋の中でそこだけがほの明るい6台のケース。科学者の記録、そして長いタイトルともとれる三嶽の詩的な言葉が添えられたオブジェ。行きつ戻りつその双方に触れつつ、「在る」ことと気づきとしての「見る」こと、その関係性に考えをめぐらせ続けた。

第1章「科学の眼、美術の眼」

左=カメムシの生物画(昆虫分類学:山田量崇)

右=長崎県島原半島南部の地層スケッチ(古生態学:中尾賢一)

左=《アオイ本》(部分)2013年、感圧複写紙、青いインク

右=《イロ》2010年、アクリル樹脂、蛍光塗料

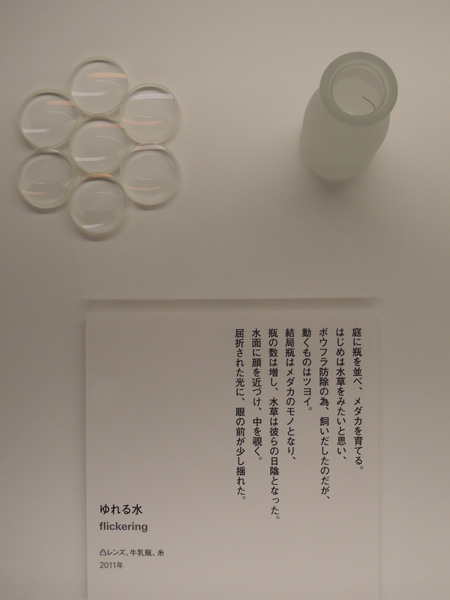

《ゆれる水》2011年、凸レンズ、牛乳瓶、糸

第2章「景と気配」

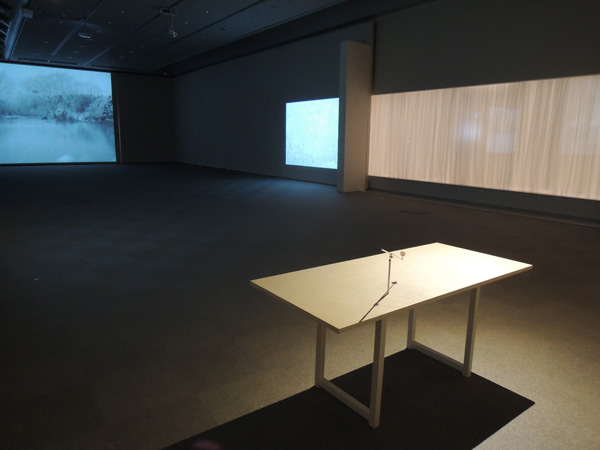

第2章の「景と気配」では、雲間から見え隠れする太陽の映像と《月の机》と題した立体、降りしきる雪をとらえた映像のプロジェクションと同じ映像が流れるディスプレイをカーテンで隠した展示ケースなどが組み合わされて、空間が構成されていた。

第1章で鑑賞者に求められた態度が「対峙」や「対比」なら、ここは「散策」や「往還」といってもいいかもしれない。移ろいゆく太陽も月も雪も、たとえどんなに長く見たとしても、はっきりとは見えない。それでも、見ることを通じて見えない何かを求める欲求を身の内に感じつつ、離れてみたり近づいてみたり、身一つの手応えを求めて会場を巡った。

「シロイ。真白で何もみえない。この冬、雪が降ると思えば、カメラを持ち出掛けた。[雪の日]を集め、何時ものようにパソコンのうえで重ねる。其処に現れるのは、やはり白く何もみえない光景だった。」画像は重ねれば重ねるほど、色はなくなり白に近づくという。「時間軸の中でみているのでなく、ただ降る[雪]があるだけだ。」

第3章「創られた景」

最後の章にもはやモノはなく、三嶽がアトリエを構えている湖西地方の自然を映した映像が壁全体に投影されている。琵琶湖の湖面と向こう岸をとらえた二つの大きな映像作品《遠景の座標》はともに新作だが、キャプションを見ると制作に5年ほどかかっていることがわかる。

2007年から映像を手がけるようになった作家は、寄せ来る波や降り続く雪を、時間をかけ、場所を変えて映像に取り溜め、それらを幾重にも重ね、いつ・どこともしれない、しかしある種の既視感を感じさせる、不思議な「ゆれる」風景の映像に仕上げている。

波や雪景色を幾重にも重ねた作品には、どこか奇妙な手触りがあって見飽きることがない。見ても見ても見果てぬ、創られた景色を前に、ついに足が止まってしまった。もはやこれは「見る」ではなく「感応」というべきかもしれない。

「仮に眠りの中でみる夢を[映像]と言うならば、その[映像]は動いているだろうか。最近妙に気にかかる。例えば琵琶湖に立つ。水面が波打つ──[ものごと]が流れる、そんな時間軸で観ているだろうか。ただ波打つ[水面]を観ているだけだと思えてしかたない。上手くは言えないが、其処に時間が存在することはなく、ウゴク[もの]だけがある。」

言葉と映像

本展は、オブジェ、スケッチ、映像などさまざまな作品で構成されているが、先に引用したように「言葉」はその重要な要素となっている。

重ねていえば、三嶽のそれは解説や説明ではけっしてない。作品制作の核、種となる記憶や気づき、こだわりとでもいったらいいか。長いタイトルともとれると書いたが、事実キャプションの一部として記載され、作品の脇に掲示されていることが多い(作品情報は横書き、作家の言葉は縦書き)。

三嶽の言葉は、率直でぶれがない。自分が何に惹かれ、何を投げかけたいのかを、そぎ落とされた、印象的な言葉で表わしている。鑑賞者としての私は、作家の言葉のまま作品を見るのではなく、まず自分の心に投げかけ、そのときの心の動きのもと、眼の前に在る作品を素直に見つめてみるように努めた。これは少なくとも、作品に向きあっている、見る主体である自分自身を知ることに有効だったことを記しておきたい。

最後に、今後の三嶽作品を暗示させる印象的な言葉を書きだしてみよう。

「[もの]ではない[映像]を手法としてつくりたい」

「まぶたを閉じることなく[夢]の中を覗いてみたいと願う」

第2章「景と気配」より(手前=《月の机》2014年、奥右から=《カーテンの向こう》《雪2010-01/微分する眼》。ともに2010-14年)

同前、《シロイ夜》2013年

第3章「創られた景」より(左=《夕日/遠景の座標》、右=《波/遠景の座標》。ともに2009-14年)

三嶽伊紗のしごと──みているもののむこう

会期:2014年4月26日(土)〜6月15日(日)

会場:徳島県立近代美術館

徳島市八万町向寺山文化の森総合公園内/Tel. 088-668-1088

学芸員レポート

さて、昨年6月に高知県立美術館内に開設された、高知ゆかりの世界的に著名な写真家・石元泰博のアーカイブ「石元泰博フォトセンター」は、今秋ついに拠点となる常設展示室をもつ運びとなった。

10月12日のオープンを目指して、まもなく5月上旬から館内の改築工事が始まる(本館は5月7日〜8月22日まで休館。ただし県民ギャラリーは8月1日からオープン)。常時約40点の作品を年間6期にわけて展示する「石元泰博展示室」以外にも、フィルム保管・作業室、石元資料書庫なども併設する予定である。デザインを一新し、使いやすくなった石元泰博フォトセンターの専用サイトも5月下旬にはアップされる。

こうした整備状況はまた順を追ってご紹介したいが、石元先生が亡くなって約2年が過ぎ、著作権管理も含め、やっとここまでたどり着いた感がある。まだまだ課題山積で使命を十分に果たしているとはいいがたいが、公立美術館として「継続」こそが肝要だと思っている。息長く応援していただきたい。

石元泰博展示室オープン記念「石元泰博写真展──この素晴らしき世界」

会期:

[第1期]2014年10月12日(日)〜12月7日(日)

[第2期]2014年12月9日(火)〜2015年2月8日(日)

[第3期]2015年2月10日(火)〜4月5日(日)

会場:高知県立美術館 石元泰博展示室

高知県高知市高須353-2/Tel. 088-866-8000

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)