キュレーターズノート

「月が水面にゆれるとき」「もの派」「エンリコ・カスッテラーニと李禹煥」「ルチオ・フォンタナへのオマージュ展」ほか

中井康之(国立国際美術館)

2015年07月15日号

対象美術館

昨年本欄で取り上げた展覧会「無人島にて」を企画した長谷川新による同展開催趣旨文のなかで、90年代末頃迄にインスタレーションという美術用語が用いられなくなったのは「インスタレーション」が「インストールされきった」ことによるという解釈が示されていた。同趣旨に沿って説明するならば、同展は1979年から1997年という期間に措定された80年代の日本美術を再考するためのキーワードとして「インスタレーション」という美術用語を再浮上させることを企図した展覧会であった。

1970年代以降の「インスタレーション」の変遷

「インスタレーション」という単語を各国語のウィキペディアで紐解くと、特定の美術様式として定着するのは、1970年代のようである(ただし日欧米といった先進諸国において)。少し長くなるが日本語版ウィキペディアによる同項目の最初のパラグラフを引用しよう。

「インスタレーション (英語: Installation art) とは、1970年代以降一般化した、絵画・彫刻・映像・写真などと並ぶ現代美術における表現手法・ジャンルの一つ。ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術。ビデオ映像を上映して空間を構成することもあれば(ビデオ・インスタレーション)、音響などを用いて空間を構成する(サウンド・インスタレーション)こともある。」

以上、簡明に記されているように70年代にはインスタレーションと称される作品が次々と生み出されていた。ここで再び本稿冒頭の長谷川による展覧会の開催趣旨文に戻ろう。長谷川の分析によれば、そのようなインスタレーション作品がひとつのジャンルとして広く認められ、90年代後半には、絵画や彫刻と同様に、そのジャンル自体が問われることはなくなったわけである。つまり、そのような新しいジャンルの美術作品が浸透していった移行期にあたる80年代の状況を捉え直すことによって、「具体」や「もの派」といった美術運動を中心に考える戦後日本美術史とは異なる相を浮き上がらせることができると想定し、「インスタレーション」というキーワードを殊更に取り上げたのだろう。

中村敬治によるインスタレーション論

およそ1年が過ぎようとしている展覧会について、いまここで、再び触れているのは、あらためて同展を考える外的要因が生じたことによるのだが、それだけが理由ではない。じつは、今回取り上げるのは、木藤純子が京都市立芸術ギャラリー@KCUAの企画展「月が水面にゆれるとき」で6月末に発表していた作品である。私は、展示空間として用いられた場所が、本質的に持っている姿を顕わにするような木藤の試みに大いに感銘を受けると同時に、このような、展示空間にオブジェやさまざまな材料を設置し、あるいは展示壁面の一部を変形したり、彩色したり、あるいは装置を設ける作業を行なう等、展示空間全体を作品化することを、殊更に「インスタレーション」という用語を用いて論じていた時代がかつてあったことを、そのときにあらためて想起したのである。

急ぎ追記しなければならないが、木藤の作品がさまざまな行為や作業を重ねながら展示空間を多くの物質で埋め尽くすといったタイプのインスタレーションを提示していたと言っているのではない。その真逆である。木藤が展示を行なった空間は、ふだんはさまざまな作家の資料や美術施設の案内状等が置かれ、また壁面の一部は外光が直接入る大きな開口部としての大きな窓が連続し、またさらに一部はトイレの入口へと繋がり、その空間はまるで多目的なユーティリティ・スペースといった雰囲気を持つ場所であった。木藤は、その空間から、資料等が置かれていた家具類等をすべて取り払い、大きな窓が連続する壁面は縦にスリットの入ったブラインドで覆ったのである。また、照明は点けずに室内を薄暗くしてあった。同所の普段の状態を知らない者であれば、作品が展示されている空間であるようには見えないだろう。もちろん、その空間をつぶさに視れば、天井の換気口が開いていたり、床の点検口にガラスが設置されていたりするなど、なんらかの作為が読み取れるとは思うのだが、前記したような、表現過多なインスタレーションとは対極にあることは間違いなく、展示されているように見えないという点では、脱インスタレーションとでも形容すべき作品であったかもしれない。もちろん私は、木藤のこの作品はインスタレーションの作品として十分に機能していると考える。また、先のウィキペディアでの説明に即して言うならば、「最低限度の操作によって空間を変化・異化させ、場所や空間全体を作品とした」と表現できるかもしれない。

ところで「インスタレーション」という様式がまだ特異な表現として取り上げられていた80年代、特定の作家の表現行為を例示しながら、同表現手法が新しい表現様式として日本で受容され展開されていることを繰り返し述べていたのは美術批評家中村敬治であった。中村は「この方法によって表現すべきものがみつけ出され、開かれてきた例を」松井智恵に見いだし、「インスタレーションが松井智恵なのである」と極端な論説を重ねていた(「松井智恵のためのインスタレーション論」[『松井智恵作品集』私家版、1990])。もちろん、中村が主張したかったのは、そのようなある特定の作家に見ることのできる特殊な様式としての「インスタレーション」ではないことは論を俟たないであろう。事実、同論のなかで中村は、「近代的な客観的世界像を成立させてきた(…中略…)近代の絵画や彫刻は(…中略…)われわれは苦手だった」と述べ、それに対して「非視覚的、あるいはむしろ超視覚的」な表現様式であるという点において「非近代的形式であるインスタレーション」は「日本の作品が西殴の主流にほとんど唯一対等に拮抗しうる方法ではないか」とも論じている(もちろん、そのようなインスタレーションを実現している作家は松井智恵であるという論理が再度繰り返されるわけであるが……)。ここでいま、松井智恵の作品について詳述する余地はないが、中村が賞賛している松井のインスタレーションは、彼女のインスタレーション初期に展開された、砂や布や粘土といったさまざまな材料によってある展示空間にある世界を創造するような作品ではなく、展示空間そのものを構築し、見る者がその空間を巡ることによってさまざまな世界を見つけ出すような表現手法である。そこで中村は、日本庭園の作庭術や茶道のような日本的な美学のエッセンスが普遍的な芸術作品として成立し、いつの日か西欧の主流と互角に渡り合えることを希望していたのかもしれない。

木藤純子の引き出す感性

木藤の今回のインスタレーションは、そのような松井智恵の後期インスタレーション作品の方式とも異なり、その場所の特性を徹底的に読み込み、必要最小限と思える操作を加えることによって、その場所が独自に持っている表現を導き出すことを成し遂げたのである。松井の後期インスタレーションは、それまでの松井の表現主義的とも言えるあり方に比べて、ストイックな表情を見せながらも、展示空間に壁や階段といった構造物をつくり出し、それ自体が作品であると同時に、作品を提示する場ともなった。その舞台自体を創造するという意味においては近代的な造形作業の面があったと考えることができるだろう。もちろん、日本庭園の作庭術も、場合によっては地形に大きな変化を加える作業であり、あるいは枯山水に至っては非自然主義的な要素もあることを考えれば、松井の後期インスタレーションは、日本庭園の作庭術の嫡子ともいうべき存在であったかもしれない。

木藤の今回のインスタレーションはそのような表現様式とは異なると表面的には捉えることができるだろう。しかしながら、矛盾したことを述べるようだが、日本の作庭術はその土地の特性を徹底的に読み込み、四季の移ろいや天候の特質、それにともなう植生、その土地特有の風の流れ等を理解したうえで、場合によっては水を流して大河や海を表わし、水音を計算しながら滝をつくったりする。ようするに二面性を兼ね備えているのである。木藤の今回のインスタレーションは日本庭園の作庭術で言えば、前者の土地の特性を徹底的に読み込むことによって、近代以降の建築物上に通常生み出される均質空間の中に、わずかに残るその場の土着的な特性を、鋭い感性によってかぎ取り、不自然にならない程度にその特性を表現として引き出し、見る者に提示するのである。

例えば、今回展示空間とした大きな窓が連続する壁面は、片側4車線ほどの大通りに面し、行き交う車のフロントガラスや反対側のビルの窓から反射する光によってさまざまな光の波紋が生じ、ときにそれらの光は奥の壁面に反映するようなこともある。このような過程を経た光のシンフォニーは、一日の時間の経過によって光の明暗や色調の変化を奏でることになるだろう。木藤はその僅かな光の変化を、不特定の短い時間しか滞在しない鑑賞者にも理解できるように、縦のブラインドで窓を覆い、ブラインドのスリットから漏れる微妙な光の変化の饗宴を見る者に与えるのである。木藤の今回のインスタレーション作品《Window of Lighthouse》は、以上のような大きな基本的枠組みに沿いながら、その流れに小さな波紋を生じさせるようないくつかの小作品を巻き込むことによって構成されていた。

木藤純子《Window of Lighthouse》2015

再び「インスタレーション」について

これまでの木藤の作品を大きく二つのタイプに分けるとするならば、ここまで説明を重ねてきたこの作品のような、あるひとつの環境全体をつくり上げるようなタイプと、もうひとつには、蓄光塗料を用いた絵画を中心としたインスタレーションがある。今回、後者のタイプの作品は、新作ではなく、ほかの会場で発表したものを用いている。展示空間としては小さめなホワイトキューブに、10号程度の真っ白なキャンバスに白い額が付いた作品が、等間隔に展示空間の壁面三方向に掛かっている。7分間照明が点灯した後に2分程度の暗闇が訪れる。暗い闇に浮かぶのは、なにも描かれていないように見えたキャンバスに描かれた波の光景である。この作品は、前の会場では四つの壁面に掛けられていたらしい。四つの方向に見える波は、たんに絵画として見逃されるかもしれないが、三方向に見える波は、あるリアリティを生み出すだろう。というのは、この展覧会のアーティスト・トークで交わされた会話によって気付かされたのだが、ひとつの方向性を持つように見える波は、3.11の津波を想い起こさせるだろう。

私は10余年にわたり木藤の作品を見続けてきた。木藤は、私たちの自然環境としてもっとも基本的な光や風という現象を、人工的と感じられる要素をできるだけ除去して、再現しようとしている。それはとても困難な作業だと感じてきた。しかしながら、今回の展示では、木藤が再現しようとしている世界観を超えて、あるひとつの表現として成立しているのではないかと初めて実感した。そのような表現に対して、しっかりと検証し、分析し、名称を与えていくべきであろう。そのようなことをつらつらと考えていたとき、この作品のジャンルを考えるならば、やはり「インスタレーション」ということになるのだろうと考えた。

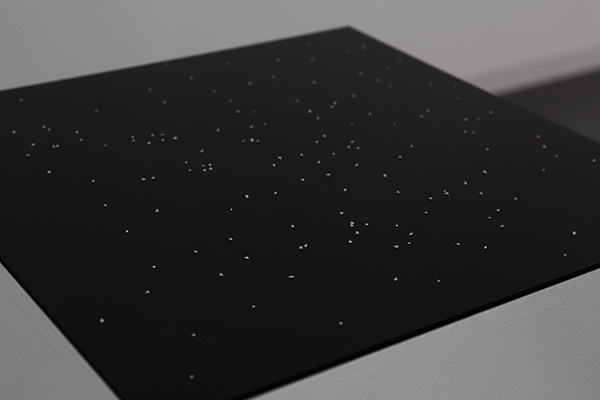

木藤純子《Fallen star constellations》2015

木藤純子《ひるとよる》2014

以上すべて撮影=来田猛

月が水面にゆれるとき

会期:2015年6月27日(土)〜8月2日(日)

会場:京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

京都市中京区御池押油小路町238-1/Tel. 075-253-1509

*出品者:木藤純子、曽谷朝絵、中村牧子、和田真由子

学芸員レポート

いまミラノで食をテーマとした万国博が開催されている。それを冠としていくつかの展覧会がミラノ市内で開催され、それを訪れる機会を持った。ひとつはムディマ財団で開かれていた「もの派」展である。同財団はイタリアで開催された、いくつかの「もの派」展に関わった経緯もあり、成田克彦の作品《SUMI》を所有していて、それを今回見ることができた。これだけ多くの《SUMI》を見たのはじつははじめてであり、それを見るだけでも当時の、70年代の熱い時代を感じ取ることができた。ところで、私がこれまで見てきたいくつかの「もの派」展は、美術館で開催されたものが中心であり、比較的大きな空間に十分な余地が与えられて作品が展示されていた。今回のミラノでの展示は、それらに比べれば比較的コンパクトに収まったものである。例えばおよそ百数十平米ほどの展示空間に李禹煥、小清水漸、関根伸夫、高山登の作品が2〜3点ずつ展示されていたのである。ようするに一つひとつの作品がそれぞれに干渉し合うような展示がなされていたわけであるが、その展示から、先の《SUMI》作品で感じられた熱気のようなものを感じることができたのも、また事実であった。

左=「もの派」展会場、ムディマ財団(ミラノ)

右=同会場(手前作品=李禹煥《関係項》)

左=同会場(手前作品=関根伸夫《位相−水》、後方作品=小清水漸《表面から表面へ》)

右=同会場(手前作品右=榎倉康二《無題》、左=榎倉康二《無題》、後方=吉田克朗作品)

左=同会場(手前作品=成田克彦《SUMI》)

右=同会場(高山登《地下動物園》)

もの派

会場:ムディマ財団(ミラノ)

会期:2015年5月21日〜9月19日

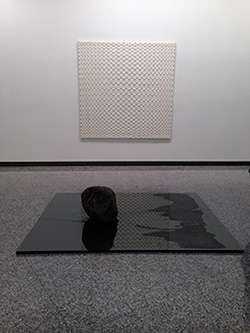

ミラノ市内では、「もの派」展と前後して、いくつかの注目すべき展覧会が開かれていた。ひとつにはロレンツェッリ画廊で開催されていた「エンリコ・カステラーニと李禹煥」展である。イタリアと日本(韓国籍ではあるが、日本で作家活動を始め、現在も生活の主体は日本である)の大家による2人展である。おそらく芸術的な関連はほとんどなく、同展のインスタレーションは本展企画者によるものであったろう。ほかにもマルコーニ財団の「ルチオ・フォンタナへのオマージュ展」では、フォンタナ自身が1966年に企画していた《空間概念》3連作のインスタレーションを再現し、トネッリ画廊では「フォンタナ──我が愛」というタイトルでセラミック作品を中心に紹介していた。

ミラノからヴェネツィアへ移動し、ビエンナーレ会場へ足を運んだ。インスタレーションというテーマで考えるなら、当然、日本館の塩田千春の展示に触れなければならないだろう。その日本館の中を占めていたのは無数の赤い糸であった。それほど広くはない空間とはいえ、2艘の木造の船や多くの観客が、まるで赤い霧の中に浮かんでいるように見えるほど多くの赤い糸で空間が覆われたさまは圧巻であった。この展示を含め同ビエンナーレに関しては日本の主要な新聞紙上にても紹介されていたことと思う。

同展に関連して各国の関連団体等はヴェネツィア本島内のパラッツォ等を用いてさまざまな展覧会を行なう。先の「もの派」関連で言えば、ボゴシアン財団(アルメニア・ベルギー・スイス)が主催し、クッチェ・ギャラリー(ソウル)とティナ・キム・ギャラリー(ニューヨーク)が企画した「ダンセッファ(単色画)と李禹煥」展が開催されていたことを挙げておきたい。「ダンセッファDansaekhwa」というのは韓国におけるモノクロニスムの運動であるのだが、その一連の作家に加え、李禹煥の個展をあせて紹介していた。先にも記したように李禹煥は日本の戦後美術の一翼を担った作家だと思うのだが、その業績はいまだ十分に評価されていないと感じている。ある日、気付いたときには、李禹煥という作家は日本で制作していたこともあるというような国際的理解が為されるようになってしまうかもしれないと旅先で考えた。

左=「エンリコ・カスッテラーニと李禹煥」展会場、ロレンツェッリ画廊(ミラノ)

右=「李禹煥」展会場、パラッツォ・コンタリーニ(ヴェネツィア)

エンリコ・カスッテラーニと李禹煥

会場:ロレンツェッリ画廊(ミラノ)

会期:2015年5月21日〜7月16日

ルチオ・フォンタナへのオマージュ展

会場:マルコーニ財団(ミラノ)

会期:2015年4月24日〜10月31日

フォンタナ──我が愛

会場:トネッリ画廊(ミラノ)

会期:2015年4月27日〜7月31日

第56回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展

会場:ヴェネツィア本島(ジャルディーニ会場・アルセナーレ会場)

会期:2015年5月9日〜11月22日

ダンセッファと李禹煥

会場:パラッツォ・コンタリーニ(ヴェネツィア)

会期:2015年5月7日〜8月15日

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)