キュレーターズノート

「没後20年 具体の画家──正延正俊」「TODAY IS THE DAY:未来への提案」「ヒロシマを見つめる三部作 第1部:ライフ=ワーク」

川浪千鶴(高知県立美術館)

2015年08月15日号

高知県立美術館で開催中(2015年9月28日まで)の「正延正俊展」(西宮市大谷記念美術館と高知県立美術館の共同企画)は、地方公立美術館らしい「仕事」の成果だと自負している。

本展は、「具体の画家」と銘打ってはいても、正延正俊(略歴は★1参照のこと)が創立時から解散まで所属していた具体美術協会の時代だけに光を当てるのではなく、具体以前、そして具体以後の活動をできうる限り丁寧に追うことで、郷土ゆかりの画家の全貌を誠実に検証/顕彰することを目的にしている(具体研究における作家論の一端であることはいうまでもなく)。

正延がいつから絵を描き始め、何をきっかけに画家を志し、誰と交流を重ね、誰に影響を受け、どのような生き方と描き方を選んでいったのか。吉原治良亡き後も、「なまなましい生の実感、その直接的表現としての芸術。又、それら一切を内部に秘めてあく迄も静かな世界」を目指し続けた正延。彼の芸術を通してその人となりを知り、絵画の在り方を通じて「生の実感」の「直接的表現としての芸術」を理解することを、私たちは目指している。

さて、正延正俊展の意義や趣旨については、これまでartscapeで2回ほど紹介してきたので★2、今回は時代を追いながら作品と作家の言葉(思考)を紹介してみたい。

ともに「正延正俊展」会場風景(高知県立美術館)

《朝顔》1948年、《風景》1950年

戦前に20年近い画歴を有していた正延は、戦後その画風を具象から抽象へとゆるやかに変貌させていった。

とはいえ、正延が手がけていた具象絵画は、そもそも写実的とは言い難い。終戦後まだあまり経っていないころに正延が、のちに具体美術協会を創設する吉原治良に風呂敷包みいっぱいに絵を背負って見せにきたエピソードが残っている。吉原いわく「その大部分が朝顔の花の絵で丸の形に正面から見たそれこそ赤や青の花が二つ三つづつかかれた連作」であり「その追求の並々ならぬしつこさにあきれた」と。「しかも驚いたことにはその次も、またその次も、私が述べた批評めいた感想などは何の役にも立っていないで、私などはどこに筆を加えたのかわからない程度に補筆した同じ朝顔がどっさりもち込まれてきたものだ」。

気になったモチーフを徹底して繰り返し描き、一歩一歩ゆるやかに変化し続けるという正延のスタイルは生涯を通じて一貫している。「時偶、停滞を感じさせることはあっても、彼の絵には冒険は起こり得ない。手なれた日常の手順のままで再び作品はいつの間にか充実し始めるのである」と吉原は正延の絵画を評し、彼に厚い信頼を置くようになっていった★3。

《風景》は第5回高知美術展覧会に初出品し特選を受賞した記念碑的な作品。ここに登場する円樹のモチーフは実は10数年前から画面に登場しており、身近な風景を幾何学的形態に分解し、抽象的に再構成した典型といえる。

左=《朝顔》1948年

右=《風景》1950年

《黄の塑像》1953-57年

1950年代半ばから後半にかけて、正延芸術は最初の充実期を迎えている。絵画のモチーフを身近な静物や風景から、人体をもとに自ら制作した塑像に移したのは、何かの再現ではなく、「りくつなくひきつけるもの」=実在感の表現を目指したため。

《黄の塑像》では、黄色の地のうえの黄色の図は溶け合い混沌としている。これはマチエールとフォルムとの綱引きの間合いをはかりながら、実在感を探るための重要な実験だった。こうした作品は吉原の「大変新しい、いい作品」、「正延の作品は小さいが重い」という評価を受けて、初期の具体美術展に出品された。

《黄の塑像》1953-57年

《作品−黄−》1958年、《作品》1961年、《作品65.2》1965年、《作品》1965年

1950年代後半、特に1958年以降の作品には、地の色調や明暗に何らかのニュアンスは感じられるものの、画面はフォルムから解放され、全体をくまなく覆うタッチやストロークが、力強い、息づくような印象に変わっていった。まさに正延スタイルを獲得し、彼のいう「生の実感の造形化」に大きく近づいた時期だった。

そして、1965年には、吉原が認めた限られたメンバーしか開催できない、グタイピナコテカでの初個展を実現し、「地味な正延芸術の見事な結実」と吉原に言わしめている。このとき正延は54歳。遅咲きともいえるが「同じものを繰り返していくうちに、リズムがうまれ、いつの間にか自分の精神内部にあるものが定着していく」と同年に語ったように、自身の芸術には十分に時間をかける必要があることをしっかり認識していたからこそ、たどり着くことができた地平だった。

60年代後半以降は、《作品65.2》や《作品》(1965年)のように、エナメル塗料を画材に取り入れ、流れるようなストロークだけでなく、色彩についても新たな展開を見せており、正延芸術の深化とさらなる充実が感じられる。

左=《作品−黄−》1958年、高知県立美術館蔵

右=《作品》1961年

左=《作品65.2》1965年、高知県立美術館蔵

右=《作品》1965年

小品群

とはいえ、その一方で、「せめて単色でもいい新鮮で烈しい空間を現出できたらうなずけるのであるが」(1966年)「生きていることを感じさせるような、言葉ではいえぬ精神・生命の深部を作品の中に感じとれるところへ自分の作品を近づけたい」(1968年)と正延はつぶやいている。

「生の実感の直接的表現としての芸術」に近づきたいと願い続けた正延は、具体解散後は芦屋市展や、5回ほどの個展に出品する以外は、84歳で亡くなるまで黙々と自分の絵画だけに向き合い続けた。その姿勢は寡黙で求道的だが、同時に実験と冒険を繰り返す、喜びに充ちたものであったのではないかと想像する。

本展で紹介する作品数は66点だが、展示の最後に、約30年間分の実験的な小品(サムホールサイズ)を83点集めた魅力的なコーナーがある。1950年代から晩年まで、さまざまな試行を繰り返した軌跡がここには凝縮している。これらは小なりとはいえ一点一点異なる見応えがあり、完成度は高い。また裏面に、色の分析のためにエナメル塗料を比較したり、作画手順や構図を書き留めたメモなどがはさまれたものあって、作品の大きさを問わず、絵画に常に真摯に向き合い続けた正延の姿が目に浮かぶようだ。

本展では、絵画と画家、その両方の在り方を行き来するように鑑賞してみることをおすすめしたい。

小品 サムホール

★1──正延正敏(まさのぶ・まさとし、1911[明治44]年〜1995[平成7]年)

高知県高岡郡須崎町(現在の須崎市)に生まれ、高知県師範学校を卒業。高知、東京、神戸で小中学校の美術教員として教鞭をとるかたわら画家として活動した。後年は兵庫県西宮市に自宅とアトリエを構えている。

正延は戦前から公募展などに出品していたが、1948〜49年頃、神戸市民美術教室に講師として訪れていた吉原治良に出会い、指導を仰ぐようになった。以後、構成的な風景画や静物画から次第に複雑なマチエールをもつ抽象画へと展開し、1954年には吉原を中心とする具体美術協会の結成に参加。アクションやパフォーマンス、または新たな素材を導入した絵画によって、戦後日本を代表する前衛美術グループとなった「具体」にあって、しかし正延は一貫して絵画の内在的問題に向き合い続けた。

★2──以下を参照

学芸員レポート(2014年08月01日号)URL=http://artscape.jp/report/curator/10101438_1634.html

学芸員レポート(2015年05月15日号)URL=http://artscape.jp/report/curator/10110526_1634.html

★3──括弧内はすべて以下より。吉原治良「正延正俊の個展」(『正延正俊個展』リーフレット、具体美術協会、1965年)。

没後20年 具体の画家──正延正俊

会期:2015年8月9日(日)〜9月28日(月)

会場:高知県立美術館

高知県高知市高須353-2/Tel. 088-866-8000

学芸員レポート

戦後70年と冠した展覧会が全国各地の美術館で開催されている。なかでも被爆70年という切実なメッセージを発信している広島を訪ねた。

私にとってART GALLERY MIYAUCHIは初訪問。車以外ではアクセスがけっしていいとはいえない郊外エリアにあるが、開催中の「TODAY IS THE DAY:未来への提案」展の、ビルの2フロアと近隣の民家2軒を使った展覧会の規模と展示作品の質の高さに驚いた。

被爆70年の機会に、東日本大震災以降の混迷を深める現代(いま)を生きる私たち個々の「絶対的なリアリティ」から新たなビジョンを見出そうというテーマを掲げた本展には、国内外から著名なアーティスト(下記の参加作家リスト参照のこと)が賛同し、その多くが新作や初公開の作品を提供している。これは、平川典俊、デヴィッド・ロスをはじめとする企画運営チームの熱意や人脈、交友関係によるものだろう。映像インスタレーションが主となる展示構成も、空間のバランスがとれていて美しい。なによりも、歴史(これまで)と未来(これから)を結びつける「いま」を強く意識させられた。

「TODAY IS THE DAY」会場風景(左=ダレン・アーモンド、中央奥=小沢剛、右=照屋勇賢)

もうひとつ心に残った展覧会が、広島市現代美術館の「被爆70周年:ヒロシマを見つめる三部作 第1部 ライフ=ワーク」展。「人間が自分の目と自分の身体の一部である手を用いて、世界を書き留める、ということが、人間が世界をたしかめ、世界の中に自己を決定する基本的な行為」(若桑みどり『九人の語る戦争と人間』大月書店、1991年)であるというように、表現の根源的な意味と、実体験のない出来事でも自身の問題として伝え、つないでいく可能性がテーマとなっている。

展覧会の最初に展示されている被爆者による「原爆の絵」の衝撃はあまりに大きかった。一見稚拙で断片的なイメージをつぎあわせたような絵からは、当事者の切実さとけっして流れ去ることのない時間がいちどきに押し寄せてくる。その一方で、大道あやの《しかけ花火》、殿敷侃の点描画、江上茂雄の植物画などの美しさに見とれ、見とれつつも、ふとその裏に潜む声に耳を澄ますといった体験を会場で何度も繰り返したことも忘れられない。

日本の公立美術館の大半が戦後に誕生したことを考えても、戦後70年というテーマと無縁の美術館はないだろう。とすれば、ことさら戦後70年と銘打たずとも、日々の美術館活動のなかで、こうした課題は問われ続けなくてならない。戦後70年という節目に際し自省の念をもって、今更ながらそう思う。

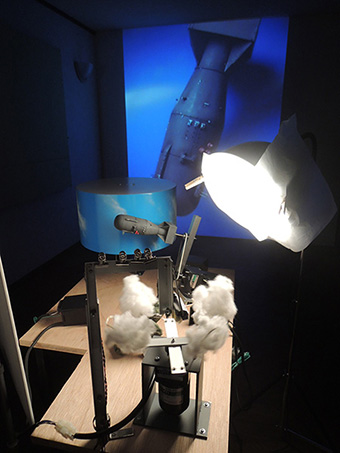

左=伊藤隆介《自由落下》2013年

右=「ライフ=ワーク」展チラシと図録

被爆70周年記念事業「TODAY IS THE DAY:未来への提案」

会期:2015年7月26日(日)〜9月27日(日)

*火・水曜休館、ただし9/22,23は開館

会場:ART GALLERY MIYAUCHI

広島県廿日市市宮内4347-2/Tel. 0829-30-8511

参加作家:ヴィト・アコンチ、ダレン・アーモンド、伊藤隆介、ジョーン・ジョナス、アート・リンゼイ、奈良美智、小沢剛、ピピロッティ・リスト、田中和美、照屋勇賢、リュック・タイマンス、ジャン=リュック・ヴィルムート、ビル・ヴィオラ、ヘンク・フィシュ、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ローレンス・ウィーナー

被爆70周年 ヒロシマを見つめる三部作 第1部:ライフ=ワーク

会期:2015年7月18日(土)〜9月27日(日)

*月曜休館、ただし9/21は開館、9/24は休館

会場:広島市現代美術館

広島市南区比治山公園1-1/Tel. 082-264-1121

参加作家等:被爆者による「原爆の絵」、香月泰男、宮崎進、四國五郎、大道あや、殿敷侃、石内都、後藤靖香、入野忠芳、江上茂雄、吉村芳生、村上友晴、Tomoya、大木裕之

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)