キュレーターズノート

「九州派展」と『九州派大全』、「肉筆浮世絵の世界」、菊畑茂久馬 個展「春の唄」

山口洋三(福岡市美術館)

2015年11月15日号

対象美術館

長年の懸案であった『福岡市美術館叢書6 九州派大全』を、ようやく出版することができた。これにあわせて、「九州派展」も開催中である。

九州派展と『九州派大全』

『福岡市美術館叢書6 九州派大全』(発行=福岡市文化芸術振興財団、発売=グラムブックス、2015)

「九州派」については、アートスケープの現代美術用語辞典に成相肇の優れた解説があるし、2006年5月15日の筆者の学芸員レポートで福岡市美術館常設展の「九州派再訪展」に触れていた。現在福岡市美術館で開催中の「九州派展」も、内容としては「再訪展」とさほど変わるところがないと、企画した本人は思っているのだが、企画展としてポスターなどをつくって広報もして、若干数の作品を近隣美術館や作家本人、ご遺族などから借用して内容の充実を図った。出品点数は66点とけっして多くはないが、それはそもそも九州派の主要作がすでに失われていることに起因する。とくに、九州派がもっとも活発で結束力もあった1957〜59年頃の展覧会数と作品数、そしてその大きさは、美術館のない時代に、よくもここまで、と思わせるもので、この熱気を作品の物量で示すことができないのがもどかしいし残念である。

さて今回の九州派展は、『九州派大全』とのカップリングである。この本は、1988年に当館で黒田雷児(現在は福岡アジア美術館事業管理部長)が中心となって企画された初回顧展の折りに作成された図録にすでに予告されていて、福岡市美術館に1994年に入った筆者はその記載を見て大いに期待した。しかし巡り合わせで自分が(いつかは)やることになり、九州派のことがようやく理解できてきたのが2001年。それから結成50周年の「九州派再訪展」となり、2010年には、ポーラ美術振興財団の助成金を得て九州派メンバーへのインタビューを行ない、そのすべてとシンポジウムなどの音声記録を文字おこしした。『菊畑茂久馬──戦後/絵画』(グラムブックス、2011)のときもそうだったが、このインタビューは公表を意図してはいない。が、実際に文字にまでおこしてみると、たんなる記録としてのみの保管はちょっともったいないほどの興味深い内容であった。これはシンポジウムもしかりである。今回の『大全』には、こうした音声記録から、「九州派展開催記念シンポジウム」(桜井孝身、働正、針生一郎ら出演。1988年)、「九州派誕生秘話」(山内重太郎への黒田雷児によるインタビュー、1997年)、「いま語りたい、九州派の時代」(山内、尾花成春ら出演。1998年)、そして上記インタビューから桜井孝身のものを収録した。さらに、88年の図録の内容のほぼすべてを再収録し、現存する作品をカラー図版で掲載、そして原資料として機関誌「九州派」1〜8号をすべて収録(ちょっとサイズを小さくしたので老眼ぎみの方にはつらいかもしれませんが、載ってないよりはまし、ということで)、文献リストも今回作成、掲載した。

なお、他の九州派作家のインタビューのうちいくつかについては、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴでの公開がなされる予定で、現在オチオサムのインタビューが公開されたばかりである。

制作編集は、グラムブックスの黒川典是と筆者が行ない、藤田公一がブックデザインを手がけた。福岡市文化芸術振興財団からの発行で、価格は4,000円(+税)。前衛運動の研究者にはぜひ手にとっていただきたい。ちなみに、アマゾンなどのネット通販は、展覧会開催中は行なわない方針である。なお、言うまでもないが、本書は黒田雷児の調査に負うところが大きい。そしてもちろん、インタビューや調査に応じてくださった元九州派の作家の方々にも、記して謝したい。

桜井孝身《現代のシンメトリー》1957年、福岡市美術館蔵

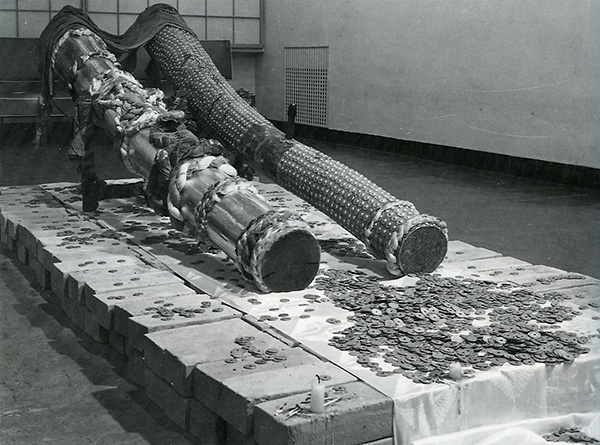

田部光子《人工胎盤》1961年(2004年再制作)熊本市現代美術館蔵

菊畑茂久馬《奴隷系図》(1961年)

九州派展

会期:2015年10月28日(水)〜2016年1月17日(日)

会場:福岡市美術館

福岡県福岡市中央区大濠公園1-6/Tel. 092-714-6051

*『九州派大全』の入手方法については福岡市文化芸術振興財団に問い合わせ

Tel. 092-263-6300/URL=http://www.ffac.or.jp/news/detail84.html

肉筆浮世絵の世界

永青文庫で開催中の「春画展」が盛況のようで、いまちょっとした「春画ブーム」であろうか。2013-14年に大英博物館で開催の「Shunga: Sex and pleasure in Japanese art」の逆輸入がその直接のきっかけだったが、国内で先陣を切ったのは、当館での「肉筆浮世絵の世界」のほうであった(マスコミ報道のほとんどが永青文庫の展覧会にしか触れていない。結局、マスコミ報道の大半は、物事の順番とか源流とかをたどることはせず、その情報が東京で発信されたかどうかにしか重きを置いていない)。筆者は浮世絵に詳しいわけではないのだが、喜多川歌麿の新発見作品や、多数の春画を含む展示内容は圧巻で、ある意味画期的な内容であったためここに記しておきたい。

テーマ展示というよりは総花的な内容であったため、新知見を示した展覧会ではないが、このなかには横幅17メートルの河鍋暁斎《新富座妖怪引幕》も入っており、浮世絵の黎明から展開、そして終焉を一望できる内容であった。さらにそこに、29件(組み物が多いので点数で言えばもっと多い)の春画も並ぶ。春画展示にあたっては前号で書いたとおり、入念な打ち合わせや関係機関への根回しが行なわれた。展示は当館展示室の特性を生かして、春画コーナーをもうけ、18歳以下の立ち入りを禁じた。

さて、以下の話は企画担当した中山喜一朗副館長の受け売りである。通常の浮世絵展、北斎とか国芳の個展とか、名品展でもいいのだが、その多くは浮世絵版画が出品される。有名な作品もほぼこの範疇である(A表)。一方、肉筆浮世絵は一品物で数が少ないので、展覧会でまとめてお目にかかることは少ない(B表)。そのうえ、版画にも肉筆画にも春画がある(A裏、B裏)。このAB裏はこれまで存在は知られながら、展覧会で表立って取り上げられることはほぼなかった。つまり私たちが展覧会で目にするのは圧倒的にA表である。ところが今回の「肉筆浮世絵の世界展」は、A表以外が出品されているのである(高校数学の集合の概念みたいだ)。いままで私たちが(あくまで一般レベルで)慣れ親しんだのは浮世絵の部分集合に過ぎなかったわけである。

本展覧会会場の8割を占めるのは、軸や屏風に描かれた一品物の肉筆画であるが、そのほとんどが美人画であり、そのモデルは遊女が多い。裕福な商人らパトロンの注文で描かれたものばかりであることは容易に想像されるが、つまり、そこには発注主の欲望が投影されている。

さて一方、春画はどうかといえば、版画で流通した多くの作品は、貸本として庶民のあいだで楽しまれた。今回多数の春画をまじまじと見てあらためてわかったことが、その情交の場面の多くは庶民階級の男女の日常であること。つまりこちらは理想の(男)女ではなく、老若男女が主役のリアリズムである。

中山副館長とともに企画実務を担当した吉田暁子学芸員の発案による関連イベント「レディースナイト」「メンズナイト」は、美術館がいったん閉館した後の夜、それぞれ女性限定、男性限定の来場者を募り、学芸員の解説つきで観覧するもの。とくに「レディースナイト」が大好評で、300人以上が詰めかけたギャラリートーク(講堂での講演会よりも大規模!)となったため急遽2回目を開催(ちなみにメンズナイトのほうは100人くらいの来場者で、2回目はなし)。異性の目を気にせず春画を観覧したいという観客の潜在的要望に応えたかたちとなったが、確かに、貸本で楽しまれたという春画は、書き入れも多く、現代で言えば漫画を読む形式に近いため、美術館での鑑賞という形式にあわないような気もする。

菱川宗理《見立六歌仙図》板橋区立美術館蔵

春画展示風景(奥=鈴木春信《風流艶色真似ゑもん》国際日本文化研究センター蔵、手前=喜多川歌麿《絵本小町引》福岡市美術館蔵)

レディースナイトの様子。参加者でぎっしり!(画像は加工しています)

本展と永青文庫の展覧会により、春画の展示規制のハードルはかなり下がったように思うが、出版業界は開放派と規制派に分かれるようで、図版掲載において対応の違いがあるようだ。そこで再び「春画は芸術が否か」という議論が再び起こるわけなのだが、どちらの側の言い分を聞いてもどうもしっくりこない。春画における男女の情交の周囲に張り巡らされた凝りに凝った設定の数々を見ていると、吉田学芸員が当館広報誌『エスプラナード』181号で言うとおり、現代のゲームや漫画、アニメに通じるような気がする。従来の美術史的観点とは異なった語り方が必要なのではないか。そこでは「春画は芸術か否か」という議論はもはや無効になるだろう。

さて春画をここで強引に九州派につなげてしまうのは唐突かもしれないが、少しだけ。九州派の作品には、セックスを扱った物が実は多い。代表例が菊畑茂久馬《奴隷系図(貨幣)》(1961年[1983年の再制作が東京都現代美術館蔵])や、田部光子《人工胎盤》(1961年[2004年の再制作が熊本市現代美術館蔵])、《セックス博物館》(1968年、福岡市美術館蔵)など。1961年の九州派展に出品された《人工胎盤》が『土曜漫画』という週刊誌でスキャンダラスに取り上げられたが、この記事をよく読むとそれほど扇情的でもない。むしろ彼女を含む九州派を評価する内容であるが、そのなかの彼女のコメントに「現代に比べセックスの欲望はシンプルだったのでは」とある。《人工胎盤》には、「真の女性の解放は妊娠からの解放以外にない」という主張が込められており、この点でフェミニズム・アートの先駆とされるが、意外にもこうした近代以前の視点もあるようで、不思議とそれは春画に通じる。春画における男女の平等性、開放性と、田部の女性解放の視点は、案外近くにあるのかもしれない。

肉筆浮世絵の世界

会期:2015年8月8日(土)〜9月20日(日)

会場:福岡市美術館

福岡県福岡市中央区大濠公園1-6/Tel. 092-714-6051

菊畑茂久馬 個展「春の唄」

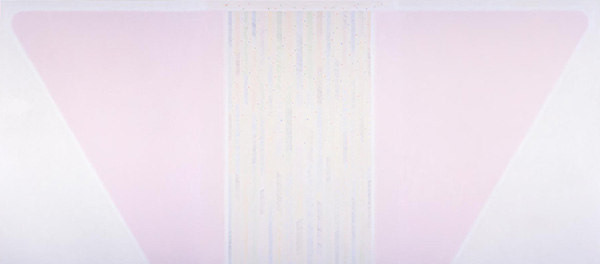

村上隆の久しぶりの個展「村上隆の五百羅漢図」が森美術館で開催中だが、彼の企画により、菊畑茂久馬の新作展が去る2015年9月26日〜10月23日、カイカイキキギャラリーで開かれた。菊畑にとって、2007年のアートギャラリー環でのドローイング主体の個展以来、8年ぶりの東京個展となったが、油彩による200号以上の大作での個展となると、さらに遡り、1999年のSOKO東京画廊での《天河》の展示となるから実に16年ぶりの東京での本格的個展だったのである。

出品作品は、2011年の回顧展(福岡市美・長崎県美)で見せた新作《春風》をさらに深化発展させた《春の唄》。上述の回顧展の後に取りかかっていたため、そこから数えれば制作に4年を要しているが、村上隆よりの個展の要請があってから本格的に制作が進行し、今夏にようやく完成した。『美術手帖』2015年9月号の表4の広告を見て驚いた方も多かっただろう(ちなみに同号の特集で椹木野衣による菊畑へのインタビューがあり、そこに新作のカットがあるが、このシンクロはたんなる偶然です。両方の撮影に筆者も立ち会ったから間違いない)。展覧会開催までの道のりはまっすぐではなかったが、開催にこぎ着けるまで粘り強く待ってくださった村上隆、そして年月をかけて渾身の作品を完成させた菊畑茂久馬の両氏に最大限の敬意を表し、賛辞を送りたい。展覧会評は、きっとどなたかが書いてくださると思う。こうした大作の新作展、福岡では美術館以外に場所も機関もない。また観客もいない。だからこそ、本展と新作を福岡以外の人々がどう見たのか、ぜひ知りたい。

*文中の敬称は省略しました

菊畑茂久馬《春の唄 四》2015年

撮影=上野則宏、Courtesy of Kaikai Kiki Co., Ltd.

カイカイキキギャラリーにて。村上隆×菊畑茂久馬×山口洋三鼎談の様子

撮影=松井康一郎、写真提供=カイカイキキ

菊畑茂久馬 個展「春の唄」

会期:2015年9月26日(土)〜2015年10月23日(金)

会場:カイカイキキギャラリー

東京都港区元麻布2-3-30 元麻布クレストビルB1F/Tel. 03-6823-6038

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)