キュレーターズノート

北海道の美術家レポート⑩鈴木果澄

岩﨑直人(札幌芸術の森美術館)

2016年08月01日号

対象美術館

北海道に根を下ろして活動するアーティストを紹介する「北海道の美術家レポート」。第10回は、鈴木果澄を取りあげる。

その絵[図1〜4]は、あまりにも毅然としていた。まるで、一匹の獣に森の中ではたと出くわした折り、その対峙する獣がひるむことなくこちらを強く見返しているかのように。次の瞬間には、翻って森の奥へと消え去ってしまうのだが、その一瞬に生死をかけて放たれた気はこの脳裡に永遠にこびりつく。キャンヴァスに向く彼女の心の内は、それはまぁ複雑なものであろうことは、暖色を抑えた色調、少ない色数ながらも幾多に重ねられた絵具層、くねりながら垂れ落ちる白線、部分的に融解する動物たちの姿態などからも切に感じ取られる。それは、言わば、その画家が内に抱える弱さ。しかし、自身の抱える混沌とした心や頭をそのままに露わにしながらも、絵の表現自体は恐ろしく潔く、強く、迷いがない。弱さをねじって隠すのではなく、それはそのままに、しかしそれを超えて発揮される真率な表現が為されたとき、人も獣も強く、美しくなれる。

1──《ある神話のはなし(白鯨)》(部分)2016年 194.3×336.5cm

2──《ある神話のはなし(白鯨)》(部分)2016年 194.3×336.5cm

これら[図1〜4]は、今年、5月31日から6月5日まで、大丸藤井セントラルスカイホール(札幌)にて行なわれた個展に出品されていた新作である。じつは、私はこれら大作をその場で観る機会を逸した。果澄さんからはご丁寧に個展の案内状までいただいていたにもかかわらず。じつは、そのDMの作品写真([図3]の作品全容)を見て少し驚いていた。これまで目にしてきた温かみのある果澄さんの作品とは明らかに違うものだったからだ。DMを見る限り、金がふんだんに用いられている。さらに図柄の反復とその集合ぶりも含め、日本の古絵画の影響を推測させた。もしや日本画への転身? これは、観たい、観に行かねば、と期待を膨らませていた。それにもかかわらず、実見かなわず。後日、無茶を申して、アトリエにお邪魔し、その個展に出品された作品の一部を拝見した次第である。その折りの感想が冒頭に記したものだ。

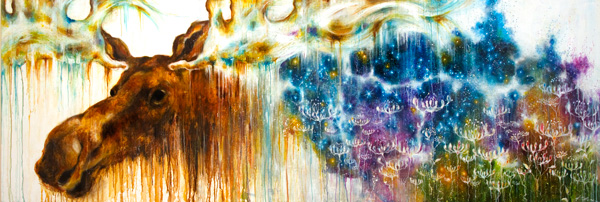

3──《ある神話のはなし(ムース)》(部分)2016年 145.8×291.2cm

4──《ある神話のはなし(渡鴉)》(部分)2016年 91.0×116.3cm

果澄さんの作品を初めて目にしたのは、いまから6年ほど前の日本生命ビル札幌station999での個展であった。それが年をまたいでの開催だったため、私が観たのが2010年だったのか2011年だったのかいまとなっては判然としない。出かけた先でたまたま目にしたというのが正直なところで、それが果澄さんの2度目の個展であったことや、当時まだ23歳という若さであったことなどはもはや記憶にとどまるわけもない。ただ、印象には強く残っていた。そのつくり手が真摯に制作と向き合っていたこと、つくることだけ、描くことだけに夢中になっていたことは容易に感じ取れたし、見ていて純粋に楽しかった。

その個展は「Atelier」と題名がついていた。あてがわれた展示空間に、彼女はさらに家を模した小空間を入れ込んだ。高床に上げられたそれは、屋根と床が抜け、正面は大きくアーチ型に開口する。すべての部材は白で統一され、表札以外に装飾はない。そもそも小品を展示するための造作物だ。内部には、動物や擬人化された絵の具のチューブやガラスの小瓶などを描いた小さく可愛らしい絵画たちが壁や床(と言っても、高床なので佇む鑑賞者の目線の高さにある)にころころと飾られている[図5]。数々の小さな絵には厚みのある箱状の額が手づくりで施され、これが可愛らしさを増させている。支持体もキャンヴァスや紙では飽き足らず、お皿やカップなどの磁器にも絵付けし、描くだけでは収まらず、ガリ版印刷も試みていた。画中の器物や動物たちも、実際のガラス瓶やモビールとなって飛び出る始末[図6]。果澄さんの制作現場に充満する楽しい気分がミニチュアで具現化されたような、それはまるでお菓子の家のようだった。無論、展示はその内に収まるわけもなく、その外には大型の絵画やスケッチブックから切り取られた数々の絵が溢れかえっていた。後に知ったことだが、このとき、果澄さんは自身のアトリエを構えたばかりであった。何ものにも制されることなく、創作意欲を存分に形にできる言わば城持ちとなった彼女に怖い物などなかったであろう。心動けば即座に筆を取り、色を重ね、弾けていたのだろうと想像する。その昂揚した表現は、観る者にも率直に伝わるものだ。つくり手の楽しさは観る者にも等しく分け与えられていた。

5──《atelier》(展示風景)2010年

6──《atelier》(展示風景)2010年

その後も、果澄さんは着々と制作と発表を重ねた。絵も描くが、その木枠もつくる。描くだけでなく、物語も紡ぐ。本にする。表紙も本文紙も丁寧に選定し、製本する。糸でかがりもする。平面と立体の組み合わせも自在にやり、水も光も躊躇なく取り込み空間を築く。多大な時間をかけて絵を完成させるタイプなのに、即興的に描くライブペインティングもこなす。また、社会の求めに応じ、北海道の菓子メーカー六花亭の商品パッケージのイラスト、NHKの料理番組「きょうの料理」のオープニングイラスト、北海道を舞台にした倉本聰脚本のドラマ「北の国から」の30周年記念ポスターなどデザイン、イラストレーションも数多く手がけた。いずれの分野、方面においても、何から何まで己の手でつくり上げる姿勢は初めからずっと変わらない。

一方で、表現を支える内に在るものは、確実に厚みと深みを増している。果澄さんは、遅ればせながら己の手より生み出された作品たちの意味に気づき始めた。この地が水や土、動植物たちに継いできたものをその地に幾重にも厚く重ねる層から感受し、それが形となって現われているのではないか、と。書物や博物館の展示を通して、自身がよく描くクジラ[図7]、ヘラジカ[図8]、ワタリガラスが、古くは北海道と密接な生き物であったことを改めて知った。ようやく頭が手に追いついてきたとも言えようか。さらに彼女は気がつく。自己の内なるものだけで表現していたなんておこがましい、もっと壮大で人智を超えた深遠なるものも多少なりとも含まれているのではないか、と。巫術に拠って語るつもりはさらさらないが、しかし、まったく無視できる要素でもないのではないかと思わせられる。実際、彼女が紡ぐ物語も次第に私的な感情や思想が薄まり、どこか普遍性を湛えた民俗的な力強さを増していく。

7──《鯨のいる風景》2011年 91.0×182.0cm

8──《風と星のような物語り#02》2014年 100.3×300.8cm

「もしも、私が種だとするならば、/花を咲かす力をくれた、風に、光に、土に、水に、感謝をしたか。/そのことを、忘れてはいないか。」(個展「トムラウシ─光と影の世界─」上野ファーム NAYA Café Garelly、2012年)

「この北の大地という家/ここは私たちみんなの家なんだ/これからもずっと ずっと/いつまでも/果てしなく澄み渡る空でありますように。」(個展「太陽の物語り─ 神々の遊ぶ庭─」富良野カンパーナ六花亭ギャラリー、2013年)

そんな果澄さんがついに見せたいままでにない表現。それが先の新作群である[図9〜11]。食い入るように絵を見る私に、果澄さんは技術が欲しいと漏らした。初めは、運筆やら、絵づくりやら、そういった描く術のことかと思った。いつまでもマーブリングして混ざりきらない複数の感情、思いもよらぬところで掻き乱されて擦傷だらけの頭のなか、これらを絵のなかで暴れさせないようにコントロールする術のことを指しているのだと話しているうちに気がついた。画界、社会における彼女の位置づけは自身のあずかり知らぬところで否応なく変化している。周囲の目は多くなり、声は大きく彼女の耳に届く。描くことが楽しくて、楽しいだけでよかったかつての彼女ではもはやいられなくなった。しかし、冷たい言い方をするようだが、観者はその子細を作品を通して打ち明けられたいわけではない。絵ではそれが画題に仮託されながら抽象化され、それとは別に普遍性をも併せ持ち、堂々とした絵画となって示されたとき、観者は落ち着きをもってその作品に向き合うことができる。大丈夫、できている。絵は激しいが、心や頭は律されている。乱れていても、絵のなかで、それは暴れてはいない。しかも、果澄さんの手によって生まれたクジラやヘラジカたちが、まるで恩返しするかのように果澄さんの絵に、より一層の毅然さと普遍性を増す手助けをしてくれている。潔く、強く、表現上、迷いのない絵は、観る者を惑わせずにきっちりと率直に引き込ませてくれる。なお、DMを見た折りに憶測した日本画との影響関係はさほどないらしい。

実は、DMを見て驚いたことがもうひとつあった。名前が違ったのだ。これまでは「果澄」の二字であったのに、本来の姓である「鈴木」が加えて表記されている。現状をそれはそれとしてきちんと引き受けながらも毅然と佇む姿勢がそこに表わされているのではないか、と私はまたも憶測する。

9──《ある神話のはなし(白鯨)》2016年 194.3×336.5cm

10──《ある神話のはなし(ムース)》2016年 145.8×291.2cm

11──《ある神話のはなし(渡鴉)》2016年 91.0×116.3cm

鈴木果澄個展 「ある神話のはなし」

会期:2016年5月31日(火)〜2016年6月5日(日)

会場:大丸藤井セントラルスカイホール

札幌市中央区南1条西3丁目2/Tel. 011-231-1131

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)