キュレーターズノート

坂﨑隆一展 Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ

川浪千鶴(高知県立美術館)

2016年08月15日号

対象美術館

福岡在住のアーティスト坂﨑隆一は、7月に沢田マンションギャラリーroom38(高知市)で4回目となる「Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ」展を開催した。最初の発表は1993年(天画廊・福岡)、坂﨑25歳のときのこと。以後、1994年(ギャラリーQ・東京)、1999年(西宮市大谷記念美術館・兵庫)と90年代に3回開催されている。

若い頃の代表作を、坂﨑はなぜ「いま・ここ」で「re-work」したのか、企画者の立場から読み解いてみたい。

場所、アーティスト、展覧会

会場となったギャラリーは、沢田マンション(以下沢マン)の1階にある。沢マンは故沢田嘉農氏が裕江夫人とともに数十年かけて建てた、世界最強のセルフビルド建築と呼ばれる現役の賃貸集合住宅。巨大で異様な外観が有名だが、その魅力は、じつは暮らしのなかの小さな夢や希望、細部へのこだわりが支えている。建物のなかに暮らしがあるのではなく、暮らすことの楽しさが集まってかたちを成すことで沢マンが生まれたともいえる。福岡から高知への移籍早々に住民企画の沢マン祭り(2011年11月01日号学芸員レポート)に遭遇した私は、建物の存在感以上に、沢マンという独特なコミュニティに魅力を感じ続けている。

沢田マンション外観

沢田マンション外観

すべて撮影=筆者

熊本生まれで現在は福岡を拠点に活動している坂﨑は、これまでアカデミックな美術教育を受けたことはなく、アーティストとしての流儀を独立独歩で獲得してきた。個展やグループ展等の活動以外にも、アート・プロジェクトの企画や、美術館の展覧会場構成・設営を手がけている。その一方で、店舗や住宅、庭の設計・施工を行ない、地域の小中学校PTAやラジオ・パーソナリティーとして活躍するなど、活動はつねに生活や地域社会に密接につながっており射程は広い。活動は多彩だが、アートとそれを取り巻くもの(空間、鑑賞者、社会、制度など)との関係を身近な視点から問い直す姿勢は一貫しており、私が彼に長く関心を持っている所以もそこにある。

沢田マンションギャラリーroom38は、沢マン居住者でもある地元アーティストたちの手作りで2009年にオープンし、年間メンバーに公募した県内外の美術関係者たちによって自主運営されている。沢マンといい、沢マンギャラリーといい、ゆるやかな共同体による暮らしの手ごたえが詰まった現場で、身近なところから現代を深く見据えるアーティストの仕事を、展覧会という虚構として開催する。アートと社会との関係を考えるうえでも、この組み合わせは偶然というより必然だったとさえ思う。私が沢マンギャラリーでの個展を坂﨑に提案したときに、彼は《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》にもう一度取り組むことができるならと即答してくれたのだから。

沢田マンションギャラリー正面

沢田マンションギャラリー正面

もともとサイトスペシフィックな《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》に再現的な意味での「再制作」はありえない。私は彼の挑戦を「re-work」と捉えたのだが、これは「再・作品化」と言い換えるのが適切かもしれない。「再・作品化」という言葉には、作品を成立させてきた既存の素材や技術、システム、歴史を疑い根底から見つめ直すことで、新たな作品へと進化/深化させるという、複雑かつ魅力的な挑戦が含まれている。

過去3回の《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》が、現代美術専門のギャラリーや美術館などアートに特化された場所での開催で、主に美術の制度の内側と外側を問う作品だったのに対して、今回は沢マンという場の特異性と日常性が加わることで、より多義的にこちらとあちらの関係について問いかける作品になったといえる。

個展会場入り口から

個展会場入り口から

《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》の現場から

沢マンの敷地入り口から進むと1階の中央部に、透明な引戸越しに雑然と段ボールや工具、パネル、テーブルがおかれた店舗のような、倉庫のような部屋がみえる。扉をあけてなかに入ると、仮設の壁が行く手をふさいでおり、奥から明るいライトの光がもれていることに気づく。光の方向に壁を回り込んでみると、通路はチェーンで仕切られたうえに「Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ」という裏文字の注意プレートが行く手を阻む。のぞき込んで見ると壁に一片の詩が記された展覧会場が向こうにあるらしいのだが、詩の一部は垣間見れても全体像は見ることができない。

会場風景

会場風景

仮設の壁を回りこむ

チェーンで仕切られた通路と裏文字の注意プレート

チェーンで仕切られた通路と裏文字の注意プレート

のぞき込むと壁記された一片の詩の一部が見える

改めてプレートを見ると、裏文字の「立ち入り禁止」が示すように、展覧会を見に来たはずなのにいつのまにか立ち入り禁止のバックヤードにいる自分に気づき、裏側に迷い込んだ事実に直面する。そして、振り返って出入り口に向かい、再び引戸を開けるとき、そこにある展覧会タイトル「Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ」が、往来越しに正しく「DO NOT ENTER」と読める。私たちがやって来て、帰っていく日常も、じつは「立ち入り禁止」エリアだったことに気づく……。

振り返って出入り口に向かう

振り返って出入り口に向かう

往来越し眺める展覧会タイトル

往来越し眺める展覧会タイトル

鑑賞者の動きに即して説明してみると、かなりストーリー性がある導線、演劇的な空間のように誤解されるかもしれないが、展覧会準備中? もしくは本物の倉庫と思い込んでギャラリー内に立ち入らず帰った人や、入ったとしても注意プレートや引戸のタイトルに気付かなかった人も少なからずいた。

展覧会鑑賞に定まった作法があるという思いこみもまた、人を縛っている。《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》の展示空間では、美術専用の空間で作品を見るという約束事は通用しない。かつての発表で「観客は美術をさがす、美術は観客をさがす」と評されたように、ここでは「見ることを見る」ことがすべてともいえる。

いまとこれから

《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》という1枚の透明な注意プレートに集約されたコンセプトとその存在感、喚起装置としての多義的な仮設空間、そしてそれらを取り巻くもっと複雑な現実空間。それらを自分のペースで行きつ戻りつしながら、自分の目で能動的に見て、感じて、考えること。第4回展の目的はここにあった。

《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》の最初の発表から四半世紀が過ぎ、東日本大震災と福島原発事故を経験した私たちは、「もはや同じものではいられない」(鴻池朋子)という意識を多かれ少なかれ共有している。そうした私たちにとって、「DO NOT ENTER(立ち入り禁止)」の文言はきわめて重たい意味を持つようになった。「立ち入り禁止」のプレートが裏文字として見えるエリアに立った自分を、その眼差しを想像してみるとき、そこから見た向こう側の、私たちの社会は、日常生活はどう見えるだろうか。

「革新のはずが保守になっていたり、こっち側に立っているつもりがあっち側になっていたり。自らの意思で『見る』」ことをしなければ、自分が今立っている場所すら分からなくなる」と坂﨑は語る。戦後71年を経たいま、困難な時代を生き抜くための、私たちの武器のひとつは想像力であることを《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》は教えてくれる。

展覧会は終了し《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》の空間は沢マンから消えたが、池に投げた小石のように、《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》が「始まり」として、高知の地で静かに波紋を広げていくことを願っている。

さて、その波紋は、もちろん私自身のなかでも広がり続けている。現在、《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》という作品コンセプトをもうひとつの小石としてかたちにするために、坂﨑展の企画協力やデザインワークを担当してくれた福岡在住のデザイナー尾中俊介(Calamari Inc.)によって、《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》1点のためだけの『コンセプト・ブック』の編集が進められている。《Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ》を見続けてきた企画者の私がアーティストやデザイナーとコラボし、その新たな「始まり」に立ち会うことに、内心わくわくが止まらない。コンセプト・ブックは、pubから今秋発刊の予定。

学芸員レポート

春以降、高知県内外で高知出身作家の充実した個展が多数開催された。なかでも注目したいのが最長老作家の個展である。

高﨑元尚氏は1923年(大正12年)生まれの93歳、具体美術協会で活躍した現役の前衛アーティストとして尊敬を集めている。その存在感は地元高知で大きいだけではない。欧米の思想とは一線を画した独自のシステム論による氏の作品は国際的にも評価が高く、近年では2013年にグッゲンハイム美術館で開催された具体展でも紹介されている。

とはいえ、これまで地元で十分な顕彰がなされたとは言い難く、今回が美術館での初回顧展となる。氏が居住している香美市合併10周年記念事業として、高知県内の香美市美術館で開催された。

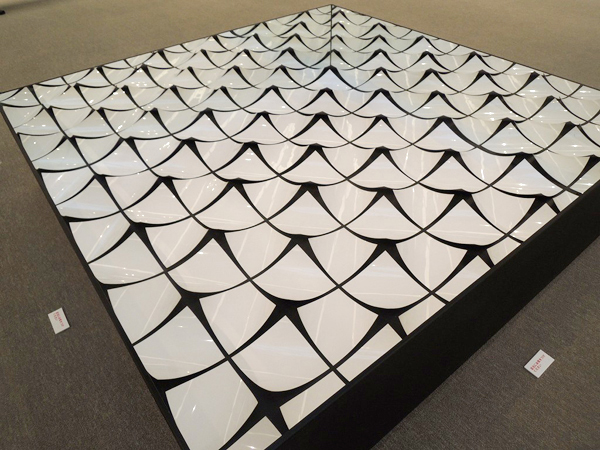

「誰もやらないことをやる」という展覧会のサブタイトルは、具体時代に薫陶を受けた吉原治良の言葉を彷彿とさせる。中規模な展覧会ではあったが、初期の風景画から色面や筆触にこだわった抽象画、そして正方形に切り取ったキャンバス地をびっしり並べ連動させることで、ときにレリーフや立体、ときにインスタレーションというように自在に展開する代表シリーズ《装置》まで、時代や時流に学び、受け止め、自分なりの咀嚼を重ねてきた氏の歩みがわかりやすくまとめられており、新鮮な発見が多かったことに感謝したい。

さて、氏には、残さなかった/残らなかった、60年代以降長く手がけた代表作品群がある。床や壁に鉛を叩きつけた《密着》、敷き詰めた石膏や煉瓦、コンクリートブロックを床の上で破壊する《破壊》などがそれで、本展では写真パネルで紹介するに留まったが、高知県立美術館では、来年6月から7月にかけて、満を持して、この《破壊》シリーズを中心にした「高﨑元尚 新作展」を開催する予定である。超ベテランアーティストの、歴史的な「新作」にぜひご期待いただきたい。

《鏡を使った装置》

《鏡を使った装置》

《作品》(2015)

坂﨑隆一展 Я∃TИ∃ TOИ Oᗡ

会期:2016年7月9日(土)〜7月19日(火)

会場:沢田マンションギャラリーroom38

高知県薊野北町1-10-3 沢田マンション38号

企画:川浪千鶴

デザイン:尾中俊介(Calamari Inc.)

高﨑元尚展─誰もやらないことをやる─

会期:2016年4月28日〜10月2日

会場:香美市立美術館

高知県香美市土佐山田町262-1 プラザ八王子2F

Tel:0887-53-5110

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)