キュレーターズノート

アーティスト・イン・レジデンス 須崎 現代地方譚4/スサキ(アート)アセンブル

川浪千鶴(高知県立美術館)

2016年11月15日号

地域振興の一環として全国津々浦々で現代芸術祭が開催され、アーティスト・イン・レジデンスがその有効な「手法」として浸透している現在、高知県須崎市で開催中の「現代地方譚4」は、改めて「アーティスト・イン・レジデンス」(以下、AIR)とは何かと静かに問いかけ、深く考えさせてくれる。

アーティスト・イン・レジデンスの問い直し

成果発表を一義とするのではなく、須崎での滞在を通じてアーティストたちはいろいろなことを考えたり、話し合ったり、自分自身を見つめ直したりする時間を過ごしました。アートや地域の枠組みを超え、関わった者同士が対話し、考える。それが今回の大きなテーマとなりました。…

須崎は、高知駅から西に電車で一時間くらいの距離に位置している。かつて物流拠点として栄えた歴史をもつものの、いまは過疎化や高齢化が進む小さな港町。ここを舞台に2014年以降、地方行政も関わった高知県内では初の本格的なAIRがこれまで3回開催され(2014年は2回開催)、今年4回目を迎えている。

「AIR須崎 現代地方譚」についてはこれまで毎回レポートしてきたが、2014年の第1回展では、アートを通じて須崎という町の魅力を引き出し、地域や高知のアートシーンを面白くしたいという運営スタッフたちの使命感や、須崎のことをもっと知りたい、知ってもらいたいという地域の人たちの願い、初めての町で初めての滞在制作に挑む作家たちの意欲に感銘を受け、地域と文化をめぐる可能性の鍵は「人」が握っているという記事を書いた★1。

人と人の出会いや結びつきが大切なことは変わらないが、4回目の現代地方譚が「…参加者一同ががむしゃらに地域との繋がりを探った初回から時を経て、各々がこの機会に対して多様な解釈を持ち、活用する、少し円熟味を帯びたレジデンス」(同ハンドブック)に深化しつつあることに、私はいま大きな関心を寄せている。

「すさきまちかどギャラリー」の外観と、山根一晃《無題(大きな嘘)》(テキスト)

★1──これまで「現代地方譚」についてレポートした記事は次のとおり。 学芸員レポート2014年2月1日号、 学芸員レポート2014年11月1日号、 学芸員レポート2015年11月15日号。

境界を行き来する

物語作家の梨木香歩は、エッセイ集『ぐるりのこと』(新潮文庫、2007)のなかで「境界を行き来する」ことについて考察し、あちら側とこちら側がきっぱりと分かれた、切り立った断崖の風景を「静けさに満ちていて、それでいて開けている」という印象的な言葉で表現している。身の回り(ぐるり)から世界に心を開くためには、「他者の視点を、皮膚一枚下の自分の内で同時進行形でおきている世界として、客観的に捉えていく感覚を、意識的なわざとして自分のものにする」(「境界を行き来する」『ぐるりのこと』)ことが必要であり、それは自分を保ったまま、つまり自分の境界はしっかり保持したままで、違う次元の扉を開いていくことを意味している。確かにこれは難易度の高い「わざ」ではあるが、異なる世界がいまここに、共に在ることを受け入れたうえで、そのあいだに通路を見出す「わざ」には、混迷の現代社会を生き抜くための大きな可能性が秘められていると思う。

7人の語り直し

今回は、7人の参加作家のうち5人が過去の現代地方譚経験者で、キュレーションも昨年に引き続き兼平彦太郎が担当している。個々の思い出や歴史、記憶などを主観の世界に留めるだけでなく、「対話」や「問い直し」をキーワードに、「作家同士の、あるいは作家自身との対話、これまでのレジデンスで地域と紡いだ物語のとらえ直し」(同ハンドブック)が試みられたことに、自分を保ったまま開いていく、まさに先の「わざ」を思い出している。

兼平は7人を3組とひとりにグループ化することを提案し、それぞれのグループがそれぞれのペースで須崎を訪れ、話し、食べ、遊び、楽しみながら、向き合い、気づきを重ね合い、繰り返し語り合い、ときに立ち止まることを勧めたという。まちかどギャラリーの2階外壁と駅前の空き地にビルボードとして掲げられた山根一晃のテキスト「THE GRAND LIE」は、大きな嘘という言葉の意味を、本当かどうか問い直し、語り直すといったニュアンスに拡張して受け止めることで、今回の現代地方譚のシンボルに位置づけられている。

臼井良平と西村有は、須崎で得た体験をもとに、自分のスタジオに戻ってからもメールのやりとりを重ね、時間をかけてガラスや大理石の彫刻と油彩画をそれぞれに制作。さらにそれらは昨年のAIR経験者である臼井のディレクションで組み合わされ、空間構成された。臼井は浜に漂着したペットボトルをガラスに、土佐和紙の半紙を大理石に置き換え、そこに初参加の西村が町の記憶や川底を描いた飄々とした風景画が組み合わさることで、光と風、過去と現在が結晶化したような、懐かしさと新鮮さが入り混じる心地よい空気感が生まれている。

臼井良平《浜》(インスタレーション)+西村有《海の街》(絵画)

臼井良平《Untitled》

臼井と西村が、同じ風景をもとに「見立て」を行なったのに対して、物語の組み換えや歴史の介入をテーマにした青木陵子と山根一晃は、須崎で時を過ごした事実は同じでも、それぞれ考えたことは違うこと、他者の視点のおもしろさに注目した。青木は、2年越しで継続する展覧会として、昨年須崎での体験をもとに制作した小冊子の海と船を描いた表紙絵を座敷に据え、この町でもう一度自作を見直す体験をもとに、夜の海の絵を新作。山根は天井からボールチェーンを吊るし、畳の上で青木のドローイングや言葉などを再編集することで、連綿とつらなる歴史のあり方の真偽や重層的に広がる物語の豊かさに目を向けさせている。

青木陵子《小さく見える大きな黒い船》2015

山根一晃《ツリー》

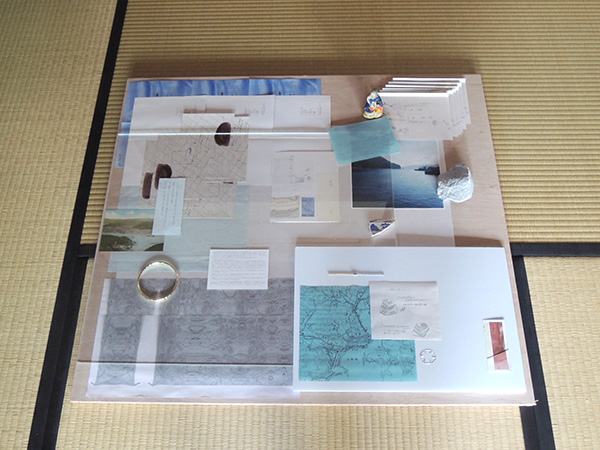

山根一晃《机上の歴史家(Susaki2016)》

昨年参加の伊藤存とすべての現代地方譚に参加している小西紀行が、今回は「釣り人」として参加していたことには驚かされた。元々釣り好きで、過去も滞在制作の合間に須崎湾などで釣りを楽しみ、釣りを通じて須崎に深く親しんできた彼らに、兼平は2台のレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)を渡して出立させた。はたして10月の4日間で、地元の人々の協力を得ながら、彼らが幻の大物を釣りあげたのかどうか、カメラの中に答えはあるのだろうか? しかし今回フィルムは現像はされない。もはやどっちがどっちのものかわからない状態で2台のカメラだけが座敷の床に鎮座している。「タイムカプセル」として町に残されるカメラには、見えないけれど確かにここに何かが在る、あり続けるというワクワク感が詰まっている。今後、いつどのタイミングで現像するか否かは、須崎の人にゆだねるという。

伊藤存+小西紀行《伊藤存と小西紀行は2016年10月25日から28日まで須崎周辺で釣りをした》(レンズ付きフィルム2個)

床の間の写真=青木陵子/須崎港の風景写真(制作年不詳、須崎市蔵)

初参加の杉戸洋は、今回最も難しい対話、もうひとりの自分との対話をまかされた。しかし町を歩いたり、サイクリングをしたりしながら、彼が見て、感じて、考え、スケッチした作品が今回展示されることはない。杉戸は自分自身との対話を経て「このまちの絵をここではない、ほかのどこかに運びだす」ことにしたのだから。

現像されないフィルムや発表されないスケッチの存在は、AIRの成果を性急に求めるあまり主催者も当事者も予定調和の域を超えられない矛盾について考えさせる。AIRという仕組みが開かれたものであるためにも、射程の長いビジョンをもち続けるとともに、その拡がりを信じて「待つ」ことが大切だろう。今回の現代地方譚は作品の大半がまちかどギャラリーに集約されており、全体的に作品サイズがコンパクトで静謐な印象を与えるが、境界を行き来する「わざ」と見えないものを見る意志の力にあふれている。

スサキ(アート)アセンブルの現場

さて、少々わかりにくいがAIR須崎のサテライトプログラムとして、「現代地方譚4」と併行して「スサキ(アート)アセンブル」と題した、高知県内に在住ないしは活動拠点をおいている作家によるプログラムが開催されている。こちらは現代地方譚とは異なり、兼平のキュレーションではなく、同実行委員会が選考した作家たちにテーマ等はゆだねられている。とはいえ、対話と境界というテーマを共有した作家たちが場を活かした意欲的な試みを行なっていた。

KOSUGE1-16は、須崎の海岸で拾い集めた漂着物(木片、トタン、煉瓦、陶器など人工物)を浜の一角に並べ、その上に高知出身の物理学者で随筆家としても著名な寺田寅彦の随筆「嵐」(『ホトトギス』1906[明治39年])を丹念に書き写した。寺田は明治34年に須崎の旅館に療養のため8カ月間滞在し、「嵐」はその時の体験をもとに書かれた。捨てられ波にもまれるうちに、かつての用途を失った漂着物のあり方と、町の暮らしから距離をおくように浜辺に住まう不思議な「嵐」の登場人物・熊さんの生き方。切り離された歴史のあちら側とこちら側との境界線を、作家は熊さんと同じやり方で行き来し、天候によって変化する作品の手入れも頻繁に行ない続けるという。

1回目の現代地方譚に参加した竹花綾は、須崎をめぐって集めた気になる廃材やトタン板、網などを使って、旧錦湯のなかに、誰も見たことがないはずなのに、なぜか、そしてどこか懐かしさと切なさを漂わせる須崎の風景を丁寧につくりあげた。青木の小冊子に登場する《須崎地図》という作品と同様、そこには違う次元の扉がアクセスされている。

KOSUGE1-16《Fate》(富士ケ浜)

竹花綾《在るもの》(旧錦湯)

須崎の今後

須崎は実験的な作品をつくることができる貴重な場所、と語る作家もいる。今後も作家が作家を紹介するなどして、「場の特性をより深く理解するとともに、地域と作家とが親交を重ね、一期一会とならない継続的な関係」を築き、「緩やかに代替わりしながら多層的な文化交流」を促していくとのこと(同ハンドブック)──こうした須崎での試みは、記録以上に人々の「記憶」に残り続けてほしい。AIRを展覧会やアート・プロジェクトの単なる手法としてではなく、新たな文化交流を育むしたたかな仕組みとして長く機能させてほしいと切に願う。

アーティスト・イン・レジデンス 須崎 現代地方譚4

会期:2016年10月29日(土)〜11月30日(水)

会場:すさきまちかどギャラリー/旧三浦邸

高知県須崎市青木町1-16/Tel. 050-8803-8663

参加作家:青木陵子、伊藤存、臼井良平、小西紀行、杉戸洋、西村有、山根一晃

スサキ(アート)アセンブル

会期:2016年10月21日(金)〜11月30日(水)

会場:すさきまちかどギャラリー周辺の旧錦湯、富士ケ浜、旧耳鼻咽喉科医院ほか

高知県須崎市青木町1-16/Tel. 050-8803-8663

参加作家:KOSUGE1-16、竹花綾、西村知巳、平野史恵、宮崎剛彦、明徳義塾中学・高等学校美術部、S.コレクション

学芸員レポート

上記のAIR須崎と同時期に、高知県内ではふたつの美術館が現代美術の企画展を開催している。高知では滅多にないこうした機会を活用すべく、三者それぞれに「この秋、高知は現代美術がアツい!」「今秋、高知は現代アートが大豊作!!」といったキャッチフレーズを広報物に掲げて共同情宣やスタンプラリーなどを行なっている。

香美市立美術館と高知県立美術館で開催されているのは、どちらも多くの現代美術家を支援し、その慧眼でアートシーンを切り拓いてきたコレクターのコレクション展。

高知県立美術館では、精神科医、高橋龍太郎氏の日本屈指の現代美術コレクションから、原点である草間彌生から横尾忠則、荒木経惟、森村泰昌、奈良美智、村上隆、会田誠、鴻池朋子らに加え、高知ゆかりの合田佐和子、塩田千春、竹崎和征らの代表作、最新コレクションとして初公開となった西ノ宮佳代の新作を始めとする松井えり菜、清川あさみ、Chim↑Pomら若手作家の意欲作まで幅広く紹介している。

特に高知県美術館から展示を強く希望した合田佐和子は、高橋氏の新刊著書『現代美術コレクター』(講談社現代新書、2016)によると、氏が最初に作品を購入した記念的な作家。60年代から70年代にかけて時代の寵児だった合田は氏にとって憧れの存在であり、「60年代の将来の夢に破れた闘いを、アーチストの想いが反映した作品を通じて再現すること」が以後、コレクションの特徴のひとつとなったことを氏は同書に綴っている。

香美市立美術館では、高知市内に本社をおき、中四国に複数のショップを経営しているインターナカツ・ジーンズファクトリーの社長、中津徹氏の、いつもは各地の店舗に展示されている巨大サイズのアートアワード・コレクションから選りすぐりの27点が一堂に並べられた。アートアワードとは、地方の一企業が全国に向けて文化を発信していく気概のもと、2003年から2008年まで高知市内で5回開催された伝説の現代美術コンクール。私が高知に移った2011年にはすでに終了していたので、残念ながら実見する機会はなかったが、そのコレクションや記録に触れるにつけ、氏がこのアワードにかけた情熱のすさまじさに圧倒される。前半は高知・香川・岡山・広島在住者を対象にしていたが2006年からは全国公募となり、審査員には中津氏を審査員長に、高崎元尚、松本俊夫、大木裕之、宇川直宏、合田佐和子、森村泰昌ら毎回くせ者の表現者が名を連ねていた。一次審査を通過し全国各地から集ったノンジャンルの挑戦者たちは、自作を前に合田や森村ら審査員と直接意見を交わしたことで、のちの活動につながる大きな刺激とエールを受け取ったという。

「─アートアワードコレクションより─ 美の挑戦者たち」展会場風景

(手前=高崎元尚、奥=森村泰昌)

高橋氏は自分のコレクションのもうひとつの側面を「作品をコレクションすることで、日本のアートシーンにクリエイターではないが鑑賞者として闘いを挑む」ことと語っている。中津氏のアートアワードも若手作家の貴重な表現の機会と場であると同時に、高橋氏と同じく「闘い」の現場としてあったといえるだろう。

─アートアワードコレクションより─ 美の挑戦者たち

会期:2016年11月5日(土)〜12月18日(日)

会場:香美市立美術館

高知県香美市土佐山田町262-1プラザ八王子2F/Tel. 0887-53-5110

高橋コレクション展 マインドフルネス!2016

会期:2016年11月3日(木)〜2017年1月22日(日)

会場:高知県立美術館

高知県高知市高須353-2/Tel. 088-866-8000

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)