キュレーターズノート

an/other avant-garde china-japan-korea 釜山市立美術館

能勢陽子(豊田市美術館)

2016年12月01日号

対象美術館

2016年9月3日から11月30日にかけて、韓国・釜山で釜山市立美術館とF1963を会場に釜山ビエンナーレ2016が開催された。3つのプロジェクトから成るこの国際展を、椹木野衣企画の日本セクションを含むプロジェクト1「an/other avant-garde china-japan-korea」を中心にレポートする。

2016年アジアを彩った芸術祭

今年の夏から秋にかけては、アジアで芸術祭が目白押しであった。中国では上海ビエンナーレ、台湾では台北ビエンナーレ、韓国では光州ビエンナーレ、釜山ビエンナーレ、メディアシティ・ソウル、そして国内は最多のあいちトリエンナーレ、茨城県北芸術祭、さいたまトリエンナーレ、岡山芸術交流、瀬戸内国際芸術祭といった具合である。

芸術祭は、実に多くの作品を、短時間で効率よく見るとができる(交通の便が悪くて、廻ること自体が大変な場合もあるけれど)。しかし短期間に巨大なものを仕立てるせいか、通底するテーマや作品の総合的な質といった面で、十分に満足がいくことばかりではない。

今年は国内の芸術祭に加えて、夏休みを利用して韓国に芸術祭を観に出かけた。釜山ビエンナーレの「Hybridizing Earth, Discussing Multitude:混血する地球、多衆知性の公論の場」、そして光州ビエンナーレの「THE EIGHTH CLIMATE (WHAT DOES ART DO?):第八の風土(アートは何を為すか?)」は、激変する世界情勢なかで、どこか虚ろに見えてしまったというのが正直な感想である。

まさにこれまで、こうした芸術祭や展覧会を通じて、信望してきた多文化主義が、世界各地で顕著になりつつある排他主義によりあっさりと覆り、今までみえなかった世界の裏側が突然顕になったような感がある。あるいはこれまでが、楽観的過ぎたのかもしれない。

世界との齟齬をまざまざと感じているいま、釜山の「混血する地球、多衆知性の公論の場」は、旧来の多文化主義が開陳されているようにみえたし、光州の「第八の風土」は、精神のみが到達できるというその場所に、ある無力さを感じてしまった。そんななか、内容は国際展らしからぬけれど、却って意義を持つように思われたのが、釜山ビエンナーレのもうひとつの企画、日中韓のアジア三カ国の前衛美術に焦点を当てた「an/other avant-garde china-japan-korea」であった。

PARK Hyun- Ki とCHOI Byung- Soの展示

釜山ビエンナーレ プロジェクト1「an/other avant-garde china-japan-korea」

釜山ビエンナーレは2つの展覧会で構成されており、ひとつがワイヤー工場跡地で開催された冒頭の展覧会、そしてもうひとつが釜山市立美術館で開催された本展である。1960年代から80年代という過去の一定期間、それもアジア三カ国に限った内容は、国際展としては珍しいといえるだろう。しかし、いまは未来に向けた多文化主義を謳うより、アジア三カ国の過去の「前衛」を見直すことこそが、現在に繋がる足許を確かに見据えることになるのではないかと思われた。日本の戦後美術は、近隣の中国や韓国との関係のなかでみるとき、改めてその背景や意義が鮮明になってくる。またそうでなければ、いつまでも内輪で自問し続けることになるだろう。とはいえ私自身も、これまでそうした意識を十分に持ちえているとは言えなかった。

中国の前衛

本プロジェクトは「60〜80年代の前衛」とされているが、中国のグォ・シャオインの企画では、74年から95年にかけての作品、それも80年代から90年代にかけてのものが大半を占めている。日中戦争中の40年代初頭から文化大革命が終結する77年までの間は、前衛が断絶しており、その後しばらくして登場した、真に前衛と言うべき過激な実験性を帯びたマ・リウミンやジャン・ホアンの作品は、90年代とはいえ外すことはできなかっただろう。また、10年ほど前に価格高騰が話題になった、ジャン・シャオガンやワン・グアンイーといった90年代の絵画もそこに含まれている。急激な政治的、経済的な変化を直に反映しながら、目まぐるしく展開するこれらの作品に、改めて眩暈に近い感覚を覚える。

マ・リウミンの展示

ジャン・シャウガン Bloodline: Big Family no.3 1996

韓国の前衛

これら中国の現代作家たちの作品は、国内でも度々紹介されているので、多少なりとも馴染みがあるだろう。しかし、1960年代から80年代後半にかけて韓国で活動した、第4集団やAGグループなどの小活動は、ほぼ知られていないものである。キム・チャンドンによる企画は、この時代の韓国の前衛の再検証という点で重要であった。例えば、1970年に第4集団により行なわれた、高等芸術の矛盾と害悪の克服を掲げた宣誓は、今年再演された映像とともに、再び日の目を見ることになった。中心人物の告発により解体されたこの集団は、わずか2カ月ほどの活動の後、すっかり忘れ去られていたのである。

第4集団 Funeral for the Established Culture 1970(2016年再制作)

日本の前衛

日本も中国と同じく60-80年代とされた時代を大きくはみ出し、1945年から2010年代の約70年にわたる、最も長大なスパンのなかで前衛を捉えていた。椹木野衣企画による本セクションは、戦後日本の前衛の原点をヒロシマに定め、そこから2011年の福島原発事故で再度被爆するまでの期間を措定している。菊畑茂久馬の《奴隷系図》(1961-2016)は、上部に掛けられた部分を除いて、本展のための再制作である。そのためいささか効果は減じているかもしれないが、日本的な土俗性を伴う反近代の要素を纏って、展示室に鎮座している。折本立身の《処刑》(2004)は、豊臣秀吉によって長崎で磔にされた26人のカトリック信者の史実をもとに制作されている。本作は、目隠しをされ柱に括りつけられた男女が、首から掛けた箱の中のフランスパンが落下するまで、激しく身を震わせて絶叫する映像を伴う本作は、布教に伴う結果としての暴力や文化的侵犯を、身体レベルで浮かび上がらせる。世界各地で展示されたこの作品は、釜山ではまた特別な意味を帯びることになる。ここ釜山は、秀吉が16世紀に文禄・慶長の役で侵攻した土地であり、秀吉は韓国で最も嫌われている日本人のひとりだという。釜山での展示は、自国への文化の流入の拒絶が、他国への侵略へと裏返り、文化や歴史の奥底にある、ある血なまぐささを喚起する。それは国際展という場にあって、幾重にも隠蔽される意味を露わにするようであった。

折本立身 《処刑》 2004

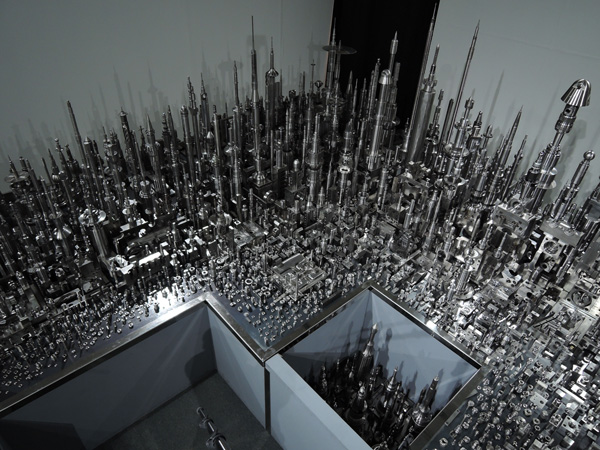

本セクションで異質に見えたのが、中原浩大の《無題(レゴモンスター)》(1990)である。本作は勤務館の所蔵品なので、オープン前に一度来て設置作業を行なっている。大量のレゴでできた3つのパーツを一体に組み上げるため、安全上の理由から国内でも貸出したことがなく、発表時のハイネケンビレッジを除いて、この釜山ビエンナーレが館外での初めての展示となった。なぜ異質に感じられたかというと、本来前衛に備わっているとされる政治的な抵抗が、この作品にほぼ見られないからだ。発表当時は、新たな素材を用いた彫刻概念の拡張であるとか、手法の戦略的な転換であると受け止められ、自らの内的動機に忠実に従うことを決めた転換期の作品であるとは、なかなか理解されなかった。作家の側からすれば、「レゴがもっとあれば大きいものがつくれるのに」という、幼少期の夢を叶えたものだったのだ。その後中原は、美術の制度と内的な動機がいよいよそぐわなくなり、結局しばらく発表を止めてしまう。本作は、現行の美術制度と縁を切ることを宣言したラディカルな作品であり、岡本太郎の《森の掟》(1950)と、形態といい色彩といい、意外に合っていた。

(左)中原浩大 《無題(レゴ・モンスター)》 1990 豊田市美術館蔵 (右)岡本太郎 《森の掟》1950 川崎市岡本太郎美術館蔵

本セクションに参加している最も若い世代はChim↑Pomであり、世界中から慰霊のために広島に送られてきた大量の千羽鶴を使用するインスタレーション、《パビリオン》(2016)を展開している。部屋をはみ出す程の千羽鶴の山は、善意の量塊が平和の巨大な亡霊のようで、こんなにもアンビヴァレンツで掴みがたい時代を表象している。若い世代による現地制作が含まれていたことは、戦後の前衛という問題を、現在に繋がる活き活きとしたものにしていた。

Chim↑Pom 《パビリオン》 2016

榎忠《RPM-1200》2006- 2016年9月12日に韓国南部で起きた地震の前後の様子

国際展の中で、60年代から80年代を軸にした日中韓の前衛に焦点を当てるというこの稀有な企画は、それぞれの国が交わることなく展示しており、それが残念といえば残念であった。しかし各国のキュレーターが、事前に情報共有を行う時間的な余裕も機会もなかったという事情もあるようだ。また、欧米由来のアヴァンギャルドの受容に時差があり、前衛が抵抗しようとした政治的背景もそれが生まれた意味も異なるアジア三国の美術を、そう簡単に並べることもできないだろう。隣接する国で並行して起こっていた関連し合う諸現実、それに呼応して生まれた美術を対比の中で改めて認識したことは、今後日本の戦後美術を捉えるうえで、新たな視座を与えてくれた。

釜山ビエンナーレ2016 Hybridizing Earth, Discussing Multitude

会期:2016年9月3日(土)〜11月30日(水)

会場:釜山市立美術館、F1963

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)