キュレーターズノート

この世界の在り方

中井康之(国立国際美術館)

2017年01月15日号

対象美術館

人工知能(AI)と創造

人工知能(artificial intelligence、AI)がいつの間にか我々の日常生活に関わりを持ち始めている。例えば、自動車の完全自動運転。かつて1980年代に全ヨーロッパで大規模な実験が実施されていたらしいが、近年、グーグルが「ビッグデータの活用など得意とするIT技術を駆使して、 一気にドライバーが不要な完全自動運転」(NHK web news 2016年10月3日)を考え始めたことが、世界の大手自動車メーカー各社に本格的な参入を促したという。東京オリンピックが開催される2020年までにさまざまなかたちで公道に自動運転によるタクシーやバスが登場している可能性は高い。あるいはまた、ここ数年、トップクラスのプロ棋士と将棋ソフトとの対戦が話題となることがあった。この対局が将棋ファンの範囲を越えて多くの人々の注目を集めたのは、今後の我々の社会生活でコンピュータと人間のあいだで生じるさまざまな問題を暗に多くの者が感じているからであろう。(小林雅一『AIの衝撃 人工知能は人類の敵か』講談社、2015)

交通手段の自動化やゲーム対戦に見ることのできるAI技術を利用した人間独自の行為に対する侵犯的行為は芸術分野においてはそう易々と生じることは無いだろうという判断が人文学的な分野を自らの専門領域と考える人々の一般的な見方ではないだろうか。しかしそうだろうか。安心していて良いものだろうか。例えば、上記した将棋の対局を見てみよう。AIによる将棋ソフトは過去のプロ棋士による数万に及ぶ大量の棋譜データをもとに強い棋士の大局観に近いかたちの棋譜に近づけていく。そして、プロ棋士が直感によって過去の棋譜から導き出す手に対して、AIは、過去に使われなかった有効な手を導き出すのである。さらに現在、将棋ソフトはプロ棋士のトップレベルに達して人間から学ぶ域を脱し、自己対戦から学ぶ手法へと移行しているという。将棋と近似したボードゲームであるチェスではすでに1997年に世界チャンピオンがIBMの「ディープ・ブルー」に敗れ、以前は独特な人間的活動とも称揚されていたそのゲームが、コンピュータに勝てなくなってから以降はプロチェスプレイヤーの存在価値が問われているという。(小林雅一、前出)

以上の様な、コンピュータの存在が人間の存在を脅かすような状況を生み出したのは、勝敗が明確になるようなボードゲームを対象としたからであり、美術や音楽のような、人間の感覚的な判断が重要視される領域に対してコンピュータが果たす役割は少ない、と思うかもしれない。しかしながら、1980年代、米カリフォルニア大学サンタクルーズ校で音楽学部の教員デビッド・コープ(David Cope 1941〜)が過去の偉大な作曲家の作品データを取り込んでから何らかのパターンを抽出し、これに沿って作曲するプログラムを組むことによって、あたらしい楽曲を生み出すことに成功する。彼はその手法によって複数の「フレーズ(楽句)」を生み出し、依頼を受けていたオペラを完成させて多大なる評価を受けたという。コープはその後、コンピュータによる作曲であることを明らかにしたうえで数千曲に及ぶ楽曲を発表し、多くのCDも発売した。ただし、コープの作曲プログラムによる楽曲がすべて作品となる訳ではない。最終的に作品として成立しているか否かはコープによる最終判断が必要とされた。とはいえ、そのような出来不出来は人間による作曲でも起こり得るだろう。コープはこのようなコンピュータ(AI)は芸術家と同じような創造性を持つと考えたのである。彼に言わせれば、人間の創造のプログラムも、自らがプログラミングした方法、過去の作品を細かく分解して新たな形に組み直すというプロセスを経て生み出される方法と同様である、と類推したのである。(小林雅一、前出)

過去のさまざまな表現を分解した上で再構成して新たな創造へと繋げる、という手法は多くの者が認め、過去の偉大な芸術家たちが実施してきた方法論だろう。しかしながら、これを実現していくことはとても困難であると思われる。そのような困難な作業を果敢に挑み、新しい表現を創造してきた20世紀前半の代表的な作家としてパブロ・ピカソを取り上げることに異論はないだろう。彼は生涯、自身の表現様式を複数回にわたって大胆な変更を遂げてきた。特にキュビスムと後に言われるようになる様式の端緒となった作品《アヴィニヨンの娘たち》(1907)に描かれた娼婦たちの姿形がアフリカ部族のマスクや古代イベリア彫刻、オセアニア美術といったプリミティヴな表現から取られたことはよく知られているだろう。今のところAIは、そこまでの自由度を持って創造行為を行なうことは許されていないかもしれないし、そのようなことを行なうためのプログラミングが為されることはないかもしれない。しかしながら、公道を完全自動運転させるためのプログラムを実現させるレベルで、新しい造形作品創造のプログラムを実施するようなことがあれば、人間の創造を越えた表現が生み出される可能性があるのではないか、と想像するのである。

「唯脳論」と作品

AIによる芸術創造という夢物語と言われかねない文章を長々と綴ってきたのは、芦屋市立美術博物館で開催されていた「この世界の在り方 思考/芸術」に出品されていた2人の作家の作品と出会い、彼らの作品によって芸術創造についてあらためて思いを巡らすきっかけを与えられたからである。その最初の衝撃を与えてくれたのは小沢裕子の《BLUE WAVES》という映像作品である。その作品はタイトルにもあるように波乗りの映像から始まる。同時に効果音のようにピアノによるクラシック演奏が流れ、さらに英語ではない外国語(後で調べたらオランダ語であった)によるナレーションがあり、日本語のテロップが現われる。それは最初そのナレーションの訳であろうかと一瞬考えるのだが、映し出されている映像や音声に対して第三者的な視点による説明(というより自由な意見?)がそこに綴られることに気づくのである。以上の事を総合すると、その映像と音声とテロップが別々であることが見る者に次第に分かるような仕組みになっている。とはいえ、そのテロップの文書が作者の意見なのか、あるいはこの映像を客観的に観察する者であるのかは最後までわからない。というか、場面が次々に変わり最後のピアノ演奏の場面のテロップ「私はただの字幕です」においてテロップ自体が主体性を持つのである。そして、続く「わたしはこうして頭の中で読まれる」というテロップによって、作品を鑑賞している「私」に小沢のこの作品全体が唐突にやって来るのである。以上の様に、この作品は我々が映像作品を見ているときの思考や態度をシミュレーションする。あるいは映像作品を成立させる2つプラス1つの要素、映像、音声そしてテロップを解体して、それぞれ自立させて総合させた作品であるとも考えられるだろう。いずれにしても、養老孟司が自著『唯脳論』(筑摩書房、1998)で議論していた脳の働きの問題、自分自身をどのように認識するのかという問いを思い起こさせるような作品であり、AIによって旧来型の創造行為が過去のものとなると想像されるこれからの美術作品のひとつの在り方として、小沢の作品を見ていくこともできるのである。

左:小沢裕子《BLUE WAVES》2016 右:小沢裕子 会場風景 撮影:表恒匡

針と糸で描く作品

小沢の作品によって顕在化された芸術作品に対する作者と鑑賞者の認識の問題は、「この世界の在り方 思考/芸術」展のもう1人の出品作家、伊藤存の刺繍作品にも、また違ったかたちで見ることができる。伊藤は作家活動初期から布に糸という素材を主な表現手法としてきた。それを選択した理由はさまざまにあったかもしれないが、そのひとつとして、針と糸によって表現することが容易ではないことを挙げていたように記憶している。紙やカンヴァス上に通常の描画素材を用いた場合、作家の意識よりも先に線が生まれてしまう可能性があるだろう。伊藤はそのような素材自体が自律的に表現を生み出してしまうことを忌避していた。こうした伊藤の制作方法の原理は、彼の初期作品、イメージの連鎖による認識作用を表出したような表現に対しては有効であった。しかしながら、2010年頃から制作されるようになった抽象的な形態に還元化されてきた伊藤作品に対しては有効ではないと考える向きもあったかもしれない。今回の展覧会で発表している新作でも糸によるハッチングの集積によって抽象的な形象を布の上に展開している。そのような抽象的作品に対して予想される否定的意見には、現在の伊藤の制作論理について述べている文書「役に立たない立ち方」(今回の展覧会カタログ寄稿を予定)が説明を果たすかもしれない。伊藤はその文中で、自らの作品が生み出される状況を、岡潔のエッセーと伊藤自身の魚釣りにまつわる文書を絡ませながら精緻に記している。その内容を要約して述べることは、その精妙な表現に反することになるかもしれないが、伊藤はそこで、表現というものが自己の強い意思によって貫かれて表出するようなものではなく、自身の五感を研ぎすませたうえで、第六感とでもいえるような何ものかによっておのずから生み出されてくるかたちを掬い取るような、微視的な行為の積み重ねによって作品が成立するといった趣旨を述べている。小沢のような観念的な操作ではなく、造形的な創造活動に於いても自然界のさまざまな事象と呼応するかのように創作活動を行なう伊藤の表現手法は、AIのプログラミングによって処理されるような表現領域からは遠く離れたところで成立することを示すものであろう。

左:伊藤存 《未定》 2016 右:伊藤存 会場風景 撮影:表恒匡

この世界の在り方

上述してきた2人が参加した展覧会「この世界の在り方 思考/芸術」は、ほかに2人の作家、河口龍夫、前谷康太郎が出品している。この展覧会は見えないものを多様な視点で顕在化する作品を作り出す作家を取り上げている。私が先に評した2人は「思考」という見えないものを、小沢は「私」という存在について、伊藤は「私」の非存在性について表象化していた。そのような問題設定は、AIによる文化的な支配に対して、人間が人間として存在する意味を見出す端緒となると考えてきた。

左:河口龍夫 《杖までの距離》部分 右:河口龍夫 会場風景 (《杖までの距離》2016、《蓮の階段時間》2016) 撮影:表恒匡

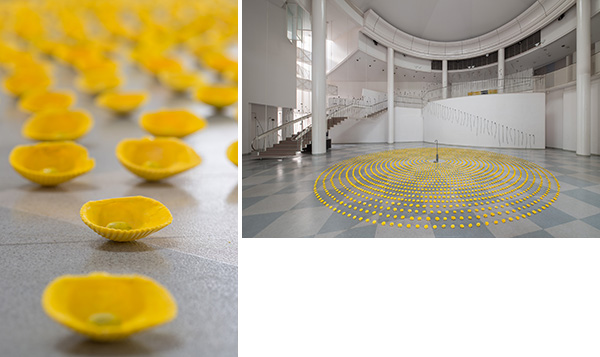

河口龍夫は作品素材として無数の種子を用いていた。言うまでもなく種子は生命を生み出す力を長期間保持する機能を持つものである。今回の展示では広いアトリウム空間に人工的な黄色い花弁を付けてその見えない力を誇示するかのようにインスタレーションされていた。前谷康太郎は映像表現を原理的なレベルで捉えることによって、我々がふだん見ている映像が無機質な光源自体であることを無慈悲にも明らかにするのである。この二者の作品も「この世界の在り方」を示す方法として意義深い問題を含むものであるが、本稿では人工知能(AI)と人の創造行為との比較が成立する作品を中心に構成した。

左:前谷康太郎 《Echo of Reality》2016 右:前谷康太郎 《Rain》2015 撮影:表恒匡

この世界の在り方 思考/芸術

会期:2016年 12月10日(土)〜2017年2月12日(日)

会場:芦屋市立美術博物館

兵庫県芦屋市伊勢町12-25/Tel. 0797-38-5432

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)