キュレーターズノート

記録と記憶の“あとを追う” 野生のアーカイブの試み

松本篤(remo)

2017年05月15日号

イメージは、時間的/空間的な隔たりに対してどのように働くのか。

手探りのアーカイブづくりの“あとを追う”ことをつうじて、その答えを探る。

アーキビストなしのアーカイブ

収集作業の1コマ

フィルム提供者の自宅に映写機を持ち込む出張上映会(茨城県大子町、2012)

アーカイブをつくることは、いまやアーキビストと呼ばれる専門家のみに限られた営みではない。このことは、コミュニティ・アーカイブと総称される市民参加型アーカイブの諸実践が世界規模で起きている事実によく現われている★1。日本も例外ではない。博物館(美術館)・図書館・公文書館などに牽引されてきた従来のアーカイブの実践と理論の外縁で、NPOなどが中心となった草の根のアーカイブづくりが各地で萌芽しているのだ。この傾向は東日本大震災を契機にますます顕著となっており、アーカイブ構築の新たな潮流を形成するだろう。

remo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織](レモ)という実践・研究機関が、2002年に大阪で発足した。当時は、インターネットの普及、ビデオカメラの高品質化・低廉化、カメラ付き携帯端末といったテクノロジーの革新により、“個”的な記録や表現が台頭し始めた頃だ。パーソナル・メディアは、21世紀のメディアのあり方をどのように変えていくのか、そんな問題関心が設立の動機だった。必ずしもテレビや映画のような流通の形式を持たず、商業性も有しない、小さな記録や表現の群れがもつ公共性。それらを媒介としたコミュニケーションの場をつくることが目指された。

2003年からremoの運営に本格的に参加した筆者は、来るべきパーソナル・メディアの時代を考察するには、市井の人々による記録の系譜をさかのぼることが有効だと考えた。かつて新しく、いまでは古くなってしまったメディアに光を当てる反時代的なアプローチだ。YouTubeがサービスを開始する2005年、史上初めてひろく普及した映像メディアである8ミリフィルムのアーカイブ・プロジェクト、AHAは始動する。価値はモノ自体に内在するのではなく、関係的に創出される。アーカイブという営為の射程を、価値の定まったモノをどう扱うかといった旧来の静的な発想から、モノと人との相互行為からいかにモノを価値化していくのかといった動的な枠組みへと拡張させる。そんな目論みのもと、AHA!はフィルムの収集・公開・保存・活用のプロセスを整えていった。

公開作業の1コマ

複数のファシリテータが来場者の声を拾いながら進行していく公開鑑賞会(世田谷区、2015)

★1──BASTIAN, Jeannette A. & Ben ALEXANDER eds. (2010) Community Archives: The shaping of memory. Facet Publishing.

“記録の時代”のそのあとを追う

『あとを追う PLAY A RECORD』pp.04-05 まえがき部分

本書は、「あとを追う」ことの連鎖の記録であり(RECORD A PLAY)、その記録を再び生きる試みである(PLAY A RECORD)

8ミリフィルムは、無数の市井の人々が残した昭和30〜50年代の生活文化の記録であり、消費社会の到来を具現化した最先端の嗜好品でもあった。そんなメディアに対する着目点は2つある。ひとつ目は、映像が個人の記録手段のひとつとして定着し始めた時期に“記録者”は何を残したのかということ。戦火の痕跡が残る昭和20年代(1950年代)は、版画運動や生活綴方運動など、さまざまなかたちで身の回りの生活を記録に残す取り組みが活発化した「記録の時代」であった★2。しかし、8ミリフィルムが一般に流通し始めた昭和30〜50年代はもはや戦後ではなかった。高度経済成長期を迎えるなかで、記録を残そうとする筆圧、つまり、“個”の記録を動機づけるアクチュアルな側面は急速に後退していた。そんな時代に撮影者は、暮らしのどこにカメラを向けていったのか。

2つ目は、昭和30〜50年代の街並みや暮らしぶりを映像で再生した時に“鑑賞者”は何を観るのかということ。当時をリアルタイムに経験している人もそうでない人も、ともにスクリーンを囲む時、かつての記録から何を読み取ることができるのだろうか。『The Future of Nostalgia』にも指摘のある通り、“ノスタルジア”とは元々、モダニティの進歩に対する抗いの感情を表わす17世紀に生まれた造語で、政治的な重要性があった★3。フィルムに刻まれた、すでに失われたかつての風景を観るという鑑賞者の振る舞いの内にどのような態度が立ち現われるのだろう。

古いメディアを介して、かつての記録者と現在の鑑賞者が時間や空間を超えてスクリーンの前で出会う。そんな集いの場をひととき、ひとところにつくることが、AHA!にとってのアーカイブをつくることである。誰かが残した記録を、誰かの声を聴きながら、眺める。それは「私」のものではないものの流用によって「私」のまなざしがつくられる、不確かさに満ちた“イメージの共-所有”の実験である。目に入ってくる記録、聞こえてくる記憶、鑑賞者の思索が思いもよらないかたちで結びつくことで、記録のなかの風景からもこぼれ落ち、現在の風景にも残っていない、これまで見えていなかった風景が一時的に立ち上がる。ともに観るという状況をつくることは、現場にずれを引き起こし、現実にひびを入れようとする賭けなのだ。

『あとを追う PLAY A RECORD』pp.16-17部分

武蔵野市内にあった戦闘機のエンジン製造工場(現在は公園)のあとを追うツアー参加者たちのあとを追う

★2──鳥羽耕史『1950年代──記録の時代』(河出書房新社、2010)

★3──BOYM, Svetlana (2001) The Future of Nostalgia. Basic Books.

イメージを読む

『あとを追う PLAY A RECORD』pp.22-23部分

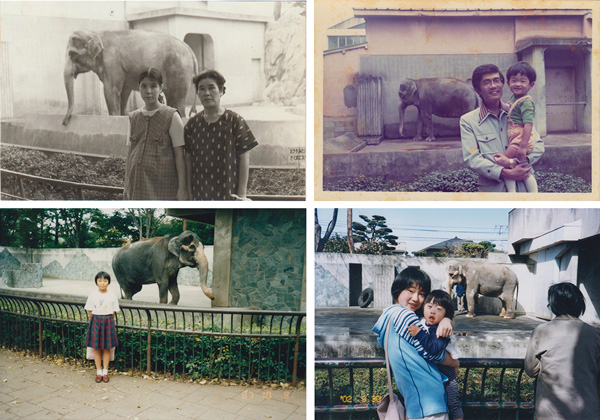

数十年の時を経てかつてのあとを追う5組のフィルム提供者のあとを追う

“イメージの共-所有”をさらに推し進めたのが、2016年に武蔵野市立吉祥寺美術館にて開催された企画展「カンバセーション_ピース かたちを(た)もたない記録 小西紀行+AHA!」(企画=大内曜)にて取り組んだフィルムの収集と、それを起点としたフィルム提供者の語りを収録した聞き書き集『あとを追う PLAY A RECORD』の制作だった。イメージが誰かから別の誰かへとまたがること。戦後70年から71年へとまたがること。美術館から日常の生活空間へとまたがること。“あとを追う”という原理を反復することによって、この3つの時間的/空間的な隔たりをまたぐことの可能性を模索した。

『あとを追う』には、4つの“あとを追う”行程がある。1. 憶う:フィルム上映会にて提供者は撮影当時を追想する。2. 語る:後日デジタル化した映像をあらためて観てもらいながら提供者は語る。3. 記す:それを文字に起こし、書籍化する。4. 読む:本を展覧会場に設置し、来場者はそれを読む(希望者は持ち帰ることができる)。そして、4. 読むことは1. 憶うことに還ってくる。時空を経て、来場者は本の存在を思い出す。その時に思い起こされるのは、フィルム映像の“あとを追う”提供者の語りであり、その提供者の語りの“あとを追う”来場者自身の姿である。つまり、自分の経験と他者の経験が分かちがたく重なり合うことで、新しい記憶が想起されるのだ。記録と記憶の幾重もの連鎖・反復によって、直に経験していない事柄を想像し、それは自分ではない誰かへ、ここではないどこかへと引き継がれていく。そんなアイデアを、デザイナーの尾中俊介氏(Calamari Inc.)との対話のなかで本(文庫本判・192頁)という形にしていった。

戦闘機のエンジン生産の一大拠点だった武蔵野市は、本土における米軍の大規模な空襲の最初の標的となった。奇しくも5組のフィルム提供者は、復興後の“平和な昭和”を観ながら、彼ら自身が体験した、あるいは上の世代から伝え聞いた戦争体験を語った。その記憶は記録に残され、さらに残された記録は本という形を与えられた。たしかに、誰かの記録をなぞることは、能動的にも、受動的にもなりえる。態度が立ち上がる生起点にも消失点にもなりえる。つねに記録は2つの側面をもち、宙吊りの状態なのだ。だからこそ、読むという行為の両義性をパフォーマティブに可視化することに注力したのである。展示室に入ると、絵画とともに、同じ本を読む複数の来場者の姿が目に留まる。あるいは、本を読む自分自身の姿が、ほかの複数の来場者の目に留まる。そんな会場構成にすることによって、記録をなぞることの意味をつくるプロセスに、来場者自らが図らずも参加することを企図した。

カタログ『カンバセーション_ピース』p.41所収

空襲によって壊滅した戦闘機のエンジン製造工場(先述) 1949年9月7日、米軍撮影

出典=国土地理院

メディアになる

カタログ『カンバセーション_ピース』p.15所収

展覧会場入口に設けられた、とある家の“郵便受け”に見立てられた本棚と『あとを追う』 撮影=有佐祐樹

誰かの記録は、読む者によって編み直され、また別の記録となっていく。その時、本と読者、モノと人、記録と記憶は、イメージの記録装置-Recorder となり、再生装置-Player となってともに働いている。重要なのは、モノと人という区分の差異ではなく、“媒体”と“媒介”といった状態の差異である。人類学者のインゴルドが言うように「私たちが生きる世界は、主体(subject)と対象(object)から成り立っているのではない[中略]。問題は〈主(sub-)〉あるいは〈対(ob-)〉、もしくは両者の区分にあるのではなく、むしろ〈投げ出された(-ject)〉ことの方にある」★4。

埋めることのできない隔たりがあるからこそ、記録と記憶は“媒体”や“媒介”としてともに働き始める。そして、いまといつか、こことどこか、誰かと他の誰かといったあいだを伝いながらイメージをうつしていく。イメージの流通とは、人からモノ、モノから人、さらに人からモノへといった、イメージ-moving image が転写され続ける終わりなき旅-image moving なのだ。

カタログ『カンバセーション_ピース』p.26所収

とある家を模した空間に、小西紀行氏の絵画とAHA!の読書コーナーが配置された 撮影=有佐祐樹

★4──ティム・インゴルド、野中哲士訳「つくることのテクスティリティ」『思想』特集=来るべき映画的思考のために(岩波書店、2011)pp.187-206

追記:はな子のいる風景

カタログ『カンバセーション_ピース』p.30所収

展覧会場内に設置されたAHA!の読書コーナーと『あとを追う』を読む来場者 撮影=有佐祐樹

2017年9月から吉祥寺美術館において企画展「コンサベーション_ピース ここからむこうへ」が開催される。先述の企画展「カンバセーション_ピース かたちを(た)もたない記録」の続編に位置づけられた本展では、拾ったモノの断片を用いて制作を行なう青野文昭氏の作品と、個人的・私的に残された記録物に着目するAHA!の取り組みがパラレルに提示される。ここでは、欠落や不在といった状況こそが促す記録の生成・記憶の生起という現象に目を向けることで、残すという行為のあり方が問い直される。

AHA!は本展に向け、2016年5月に69歳(推定)で亡くなった井の頭自然文化園のゾウ・はな子の記録と記憶を巡るプロジェクト「はな子のいる風景」(仮)を進め、一般家庭に膨大に散在するはな子との記念写真を収集した(写真募集はすでに終了)。この取り組みの核心には、幅広い世代の人びとによってさまざまな時期に撮影されてきたはな子を、撮影者と被写体の、武蔵野市周辺の、ひいては戦後から現在までの日本の社会が歩んできた足取りが記録されたメディアとして捉えようとする発想がある。収集した写真を用いて、はな子のこれまでの歩みを追いかけた記録集を完成させる。

コンサベーション_ピース ここからむこうへ(青野文昭展//AHA!:はな子のいる風景)(仮)

会期:2017年9月9日(土)〜10月15日(日)

会場:武蔵野市立吉祥寺美術館

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 コピス吉祥寺A館7F/Tel. 0422-22-0385

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)