キュレーターズノート

裏声で歌へ

中井康之(国立国際美術館)

2017年05月15日号

対象美術館

「一番のがんは学芸員」という文化財観光の振興をめぐる山本幸三地方創生担当相の発言は、直ぐに撤回されたとはいえ、日本の政治中枢にいる者が常日頃そのように考えているということを端的に表しているのだろう。

より具体的には「文化財のルールで火も水も使えない。花が生けられない、お茶もできない。そういうことが当然のように行われている」と述べ、さらに、インバウンドの興味を引くさまざまなアイデアについて「『文化財が大変なことになる』と全部、学芸員が反対する。観光立国として(日本が)生きていく時、そういう人たちのマインドを変えてもらわないと、うまくいかない」と発言したということである(毎日新聞web版2017年4月16日)。

国立博物館・美術館と「インバウンド」

web上では、山本氏の上記の発言に対して、「文化財保護法」が「1949年(昭和24年)1月26日の法隆寺金堂の火災により、法隆寺金堂壁画が焼損した。これをきっかけに、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により本法が制定された」(この引用文はWikipedia)という事実を踏まえていないといったアカデミックな観点からの指摘もあり、その多くは攻撃を受けた学芸員側に立った書き込みだった。とは言え、山本氏にこのような発言を促したのは、学芸員の果たしている本来の役割が理解されていないということなのであろう。

「インバウンド(本国行きの)」という限定的言葉が「訪日外国人旅行」を示すカタカナ語として通用するようになってきたのは、「爆買い」と揶揄的に扱われてきたアジア人を中心とした観光客の動向が、買い物という「モノ」から日本の名所旧跡訪問といった「コト」への推移が始まったここ数年のことであろう。多くの政治家や経済人によって、モノがコトに変わろうが何であろうが、その「インバウンド」がもたらす経済的な好循環を阻害するような要因は排除するという論理なのである。このような時流に乗った冒頭に示したような発言は、美術館や博物館に席を置く者にとって影響はほとんど無いだろう。

しかしながら、この「インバウンド」現象自体は、国立博物館・国立美術館の運営に対して、確実に影響を与え始めている。今年の3月以降に国立博物館・国立美術館を訪れた多くの方が気付かれたとも思うのだが、作品タイトル等を表すキャプションや展示解説の4カ国語表記が実施されるようになったのである。念のために記すが、4カ国語とは日英中韓である。東京メトロの新型車両の液晶掲示板で流れるように駅名が表示される各国語表記の組み合わせと同じである。このような公共交通機関に代表されるように、東京都内を中心に、多くの訪日外国人旅行者が訪れる公的機関や百貨店、ホテル、観光地等で4カ国語表記は進んでいる。中央省庁の主要幹部が、そのような周辺状況と比べて、東京国立博物館や東京国立近代美術館の表示が日英の2カ国語表記に留まっていることに驚き2016年度中に(2017年3月末迄)基本的な掲示物の4カ国語表記を義務化する命令が下されたのである。おそらくは、中央省庁の主要幹部は翻訳など専門の業者に外注すれば済むと考えているだろう。しかしながら、例えば展示内容を省略化して記した日本語を翻訳するためには、その展示の内容を理解するリテラシーが必要とされる。多くの博物館美術館は運営方針を理解する英訳者との関係を築いてきたことと思うのだが、中国語・韓国語に関してそのような翻訳者を急に揃えることは難しい。勤務先の国際美術館では、取り急ぎ中央省庁も利用しているという翻訳業者を利用したのだが、後で近現代美術に詳しい中国語・韓国語の美術翻訳者に確認してもらったところ、多くの誤りが出てきた。一部には機械翻訳を掛けたとしか思えないものまであった。ハングルにしても簡体字にしても、基礎的な語学力が無い者にとっては記号にすぎず、内部校正は暫くの間は難しいだろう。とにかく美術翻訳を最後まで責任をもって行える体制をようやく整えたところである。このような遅々とした行為は一部の中央省庁幹部にはおそらく意味が無く、我々学芸員が一掃されれば、時間的に滞りなく次々と生み出される誤った日英中韓国語表記が国立博物館・国立美術館に溢れ、訪れる日本人も含めた観光客に多くの笑いを誘い、大団円を迎えることになるのだろう。

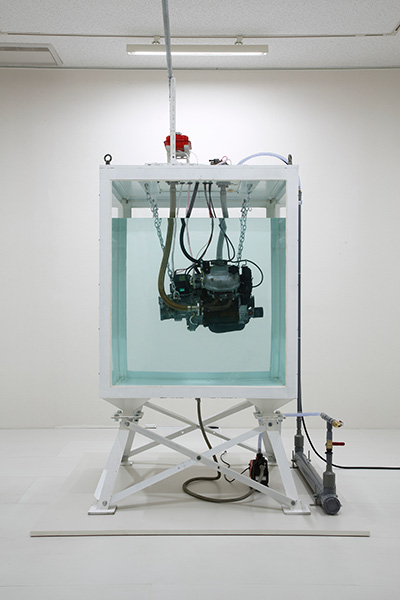

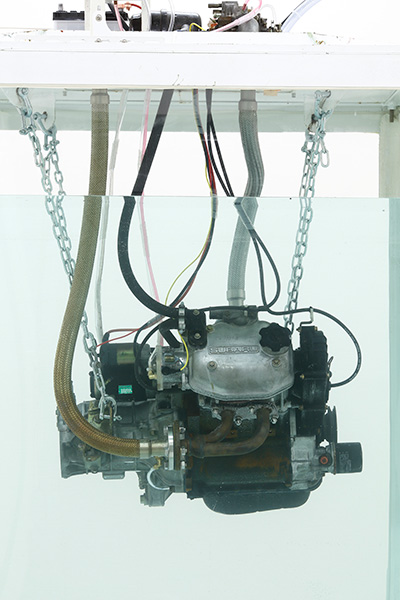

國府理《水中エンジン》の再制作

閑話休題。「火」も「水」も「歌声」までも使った展覧会が栃木県の小山市立車屋美術館で開催されていた。この「火」と「水」を使ったというのは、以前、この学芸員レポートで5年程前に記した國府理の《水中エンジン》のことである。私は、そこで國府が同作品に込めた意味を述べた。詳しくは過去の学芸員レポートを参照していただければと思うのだが、要するに巨大な水槽の中に内燃機関を設置して駆動させた装置を通して、同作品の前年に引き起こされた福島原発事故の状況をシミュレートし、延いては我々日本人が戦後積み重ねてきた行為を再考させるような作品であった。國府の作品について続けて述べるならば、國府は続く個展で《水中エンジン》で提示した問題を自らの作品を通して応えていた。私自身も、國府に促されるように続く同レポートで國府のその個展を紹介し、國府の作品が惹起した問題について触れた。さらにその翌2013年に公的な美術館で大規模な國府の個展が開催された。私は同個展に対して美術手帖誌の展評欄で比較的好意的な文書を寄せた。ただし、それは檜舞台に立った作家への激励のような意味合いが強かったかもしれない。作家当人には、特に新作に関して、方向性が定まっていない等の意見を述べたと記憶している。私は、《水中エンジン》で國府が示した、純粋な表現自体への足がかりも兼ね備えた、ハードコアな部分を包含したような作品を期待していたかもしれない。しかしながら我々は次なる作品を見ることはできなかった。國府はその翌2014年、やはり大規模な個展開催という場所が用意され、その準備をしている最中に亡くなった。巨大な透明アクリルの中で内燃機関を駆動させて人工的に雨を降らせる、というその作品というか装置は、異形の《水中エンジン》を想像させる。國府はその作品を調整するために巨大な透明アクリルの箱に入り、一酸化炭素中毒によって亡くなった。このように「火」や「水」の取り扱いを間違えれば、文化財ばかりでなく、人の命も奪うものなのである。美術館・博物館の職員はあらためてその事実を肝に銘じなければならないだろう。

國府理《水中エンジン》2012年/再制作(水中エンジン再制作実行委員会による。オリジナルからの部品を含む)2017

撮影:木奥恵三

國府の《水中エンジン》が出品されたこの展覧会「裏声で歌へ」は、インデペンデント・キュレーター遠藤水城に依託されて実現したという。そのタイトルからも類推されるように、丸谷才一の多分に政治的な小説『裏声で歌へ君が代』で扱われた様々な問題とも絡んでいることを予想させた。白い紙の中央に赤い旗がはためき、その上下に展覧会タイトル「裏声で」と「歌へ」が配置されたこの展覧会のチラシからもさまざまに示唆された。旗がはためき、歌うのは、ある集団の歌であり、旗はその集団を象徴する記号であろう。それらは、多くの日本人にとっては「君が代」であり、そして「日章旗」を思い浮かべる、というのが自然な流れなのである。

丸谷才一『裏声で歌へ君が代』との関係

本展で最初に見ることになるのは、五月女哲平の《聞こえる》(2017)と題された絵画である。絵画とは言ったが、会場の中庭に面した奥まった扉のような場所に設置され、建築物と一体化しているように見えた。会場となった美術館は有形文化財となった江戸時代から肥料問屋を営んでいた個人邸を利用した施設で、そこは肥料蔵を改装した箇所であった。この展覧会の開催趣旨によれば、「時代の「声」や「音」をテーマに…多様な表現を展示して」いるということなので、五月女はそのテーマによって新たに作品を描いたのかもしれない。展覧会を企画した遠藤が、そこまで予測していたか否かは推測するしかないのだが、展覧会の冒頭部に置かれることによって、この展覧会をシンボライズした旗のようにも見えてくるのである。主要な展示会場に本山ゆかりの絵画が10点も展示されていたことを考えるならば、1点だけの展示というのは控えめに考えても特別な設置形態である。観る者に対して思考することを強く促す装置となっている。

五月女哲平《聞こえる》2017

撮影:木奥恵三

ところで、当該展のタイトル案となったであろう先に示した丸谷の小説の内容を簡略に述べるならば、ある男の恋愛小説という形式を用意した上で、その男の周囲にいる人々の政治的な動きに翻弄される物語という筋書きを追うことによって、近代国家の成立という問題を読者が自然に考えるような構造を有している。小説冒頭、主人公梨田雄吉は友人の台湾人による架空の国の大統領就任式へ参列し、それをきっかけに幼い頃からの自分と国家の関係を振り返るのである。そして梨田は恋人の三村朝子を相手に、国歌について論じ、日章旗の理念を問うのである。要するに、恋愛小説というのは薄皮一枚のようなものでその内実は、我々が住む国の制度を根底的に問うような政治論議なのである。台湾民主共和国という架空の国も、台湾独立運動が実際に存在してきたことを考えるならば、虚実入り交じったものになるだろう。

さて、その小説の冒頭部、梨田と三村は台湾民主共和国準備政府の大統領就任パーティに出席し、その会場に「青地に白い太陽と二つの黄色い三日月の」台湾民主共和国の国旗が掲示されていることに気付く。パーティ後、梨田と三村はバーでその国旗のデザインについて会話を交わし、梨田は、台湾民主共和国の国旗も、中華民国の青天白日旗も、韓国の旗も同様に日章旗から影響を受けていることを指摘する。続けて梨田は、西欧風の国旗、例えばフランスの三色旗が自由・平等・博愛という国家理念を表しているのに対して、日本の日章旗が農耕民族の太陽崇拝という原始的信仰に立ち返り、近代国家を古代呪術によって飾る異様な方法であることを説明し、明治の日本人はそれしか思いつかず、東アジアの国々もそれに習った、と発言するのである。ところで、いままさに、そのフランスにおいて、その国家理念が問われるような大統領選挙が行われているのは皮肉な事実であるとは言え、フランスで問われている移民問題にしても、あるいはEUの問題にしても、日本は残念ながら、そのような問題が生じる前の、前近代的な社会体制にあることを認識しなければならない筈であり、梨田が、延いては丸谷が指摘する国旗が成立した経緯の違いは、広がりこそすれ全く縮まっていない事実を認めなければならない。

自分自身が見ているものとはいったい何なのか

さて、冒頭部から少し長くなってしまったが、次なる作品は、五月女と同じ建物の並びに設けられた部屋で映し出された、地元の中学生たちによる合唱コンクールの記録映像であった。丸谷の小説との突き合わせで考えるならば、国歌との対応関係を見ることになるのだろう。その小説の中で梨田は「君が代」が国歌となった経緯について三村相手に論じ、やはりフランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」等と比べると政治的理念がなく次元が低い、という会話を交わすのである。もちろん、小山市乙女中学の学生たちの合唱は、そのどちらでもない。近代国家として欧米列強と肩を並べるために、古来より唄われてきた和歌を国歌として仕立て上げたような難しい状況や、あるいはフランス革命を契機に市民の団結を認め合うような政治的な内容からも遠いだろう。丸谷才一の小説とこの展覧会はそこまでの照応関係は無いということかもしれない。

平成28年度小山市立乙女中学校合唱コンクール撮影ビデオ

撮影:木奥恵三

さらに次の作品から、この美術館のメインの展示施設に移動することになる。最初に展示されていたのは、大和田俊による巨大な岩と理科の実験機材のような器物が組み合わされた作品である。それは、栃木県葛生市とドイツのゾルンホーフェンで採取された石灰岩をクエン酸で溶ける音をマイクで集音して音響機材で拡声した音を聞くという装置だった。その作品は、音を聞かせるだけではなく、2億年前から1億年前にサンゴや貝殻等の生物が堆積して形成された石灰岩が気化することによって、地球史的な時空を経て分子レベルでその過去の生物の組織が、現在の大気と邂逅しているという現象を見せるものらしい。あるいは、この「裏声で歌へ」という展覧会は、見えないものを可視化するという近代以降の芸術家にとって基本的な方法論のひとつを示すものだったのかもしれないと、その作品を見たときに考えた。

大和田俊《unearth(at that time)》2017

撮影:木奥恵三

続いて先に五月女の作品を見てきたときにも触れた本山ゆかりの絵画10点と、戦争柄着物とも称される戦時下に織られた、戦意高揚を促すような絵柄が織り込まれた着物10着が展示されていた。本山の作品は、一見するとまるでマチスのドローイングを油彩で表しているかのような、黒く力強い線描によって静物や風景が描かれている。しかしながら注意して見るとわかるように、その作品は透明のアクリル板の裏から、白と黒のアクリル絵の具によってシンプルな図像が描かれているように巧妙に作成されたものなのである。これまで何の疑いもなく接してきた絵画という制度を、鮮やかに転倒させるかのようなその手法は、自分自身が見ているものがいったい何であるのかをあらためて問い直す機会を与えてくれるのである。おそらくは、戦争柄着物も同様に見る者の立ち位置を問うような意味合いを持つものであろう。

本山ゆかり(右から)《画用紙(風景−右)》2017、《画用紙(ウィンナー)》2017、《画用紙(2人、太陽と月)》2017、《画用紙(果物かご)》2017、《画用紙(月と草原)》2017

撮影:木奥恵三

戦争柄着物 左:《富士地球儀煙草文羽裏》(乾淑子氏蔵)、右:(左から)《幻のオリンピック襦袢》、《三國旗飛行機柄一つ身》、《君が代襦袢》、《愛国少年団》(すべて乾淑子氏蔵)

撮影:木奥恵三

そして最後に、先に取り上げた、國府理の《水中エンジン》が展示されていた。この作品が見る者に問うていることについて、私は過去に十分に述べてきたつもりであり、あらためてここで繰り返すことは何も無い。しかしながら、今回の再現展示は、専属のエンジニアが付き、十分に調整を行った上で起動したこともあり、あまりにも抵抗なく動いていたところに、何となく違和感を感じた。京都の画廊で、國府が苦労しながら水中のエンジンと格闘していた状況とは違う、といったノスタルジックなことを言いたいわけではないのだが。ただ、もし國府がそこに現れたとしたら、自分の作品の新しい姿にどのような反応を示したであろうか、と考えるのである。まあ、おそらくはじっと見つめて何も言わないか、あるいは、違うなーとでも呟いたかもしれない……。

國府理《水中エンジン》2012年/再制作(水中エンジン再制作実行委員会による。オリジナルからの部品を含む)2017

撮影:木奥恵三

関連レビュー

國府理 展「水中エンジン」|小吹隆文:artscapeレビュー

國府理「ここから 何処かへ」、伊藤彩「猛スピードでははは」|中井康之:artscape学芸員レポート

國府理 展「水中エンジン」、今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」|中井康之:artscape学芸員レポート

プレビュー:國府理 「水中エンジン」再始動!!!|高嶋慈:artscapeレビュー

裏声で歌へ

会期:2017年4月8日(土)〜6月18日(日)

会場:小山市立車屋美術館

栃木県小山市乙女3-10-34/Tel. 0285-41-0968

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)