キュレーターズノート

足利市立美術館「涯テノ詩聲 詩人 吉増剛造展」、アーツ前橋+前橋文学館「ヒツクリコ ガツクリコ 言葉の生まれる場所」

住友文彦(アーツ前橋)

2018年01月15日号

現代詩の作り手のなかでも、写真や映像をはじめ銅板打刻作品など、詩人と言っても造形的な魅力を持つ作品を多く発表している吉増剛造に美術愛好者が関心を向けるのはよく理解できる。この展覧会は私が見た足利市立美術館の展覧会のあと、沖縄県立博物館・美術館(4月27日から6月24日)、渋谷区立松濤美術館(8月11日から9月24日)へと巡回する予定である。とは言いつつも、この展示ははっきり言って造形的な魅力よりも、はるかに魅力ある吉増の生の軌跡を見せる濃密な展覧会だった。

「涯テノ詩聲 詩人 吉増剛造展」

ちなみに、ちょうど先月はソウルの国立現代美術館でジョナス・メカスの新作を含めた展示に多くの若い観客が押し寄せている様子も見た。移りゆく日々の断片を映像にとらえ、どこか吉増と類似した感性を持つ詩人のような映像作家に、インスタ世代は何を見いだすのだろうかとちょっとした疑問を持ち帰ってきたばかりだった。日々の些細な悦びを軽やかで速度のある方法で描き出す言葉や映像は、おそらくIT企業が作り出すアルゴリズムを圧倒的に凌駕する。そんなことに彼/彼女たちは気付いているのだろうか。

よく知られているように、ほとんど読まれることを拒否するような細かい字で言葉の羅列が続く吉増の自筆原稿は、やがて眼が線を追う悦びを与えてくれる。それはほとんど読むというよりも、書のように眺められるものと言っていいだろう。縦にすうっと延びていく独特の文字の並びに対して、まるで重ね合わせられていく音のように推敲のために書き加えられた記号や単語あるいは黄色や赤の線が加わり、合奏が原稿用紙の上に繰り広げられる。線が自由に動き回るうちに文字となって、リズムや運動を形づくる。そうした運動が、ときに原稿用紙の上のインクの染みや消された文字の痕跡のような淀みと出会い、平面でありながらも重層的なテクスチャーが生じ、吉増の原稿は見る者を魅惑する。東京国立近代美術館の個展(2016年6月7日から8月7日)を見た印象から、そうした作品がいくつも並んでいることを想像していたが、思いのほか吉増自身の作品は少なかった。それよりも、浦上玉堂、高村光太郎、中西夏之、中平卓馬、若林奮らの作品や、萩原朔太郎、石川啄木、折口信夫、中上健次、島尾敏雄らの自筆原稿や書簡が数多く並び、吉増の作品がどのように多くの芸術家や文学者たちと有機的な精神のつながりを持っているかを伝えるのだった。つまり、この展覧会は吉増剛造が作り出した作品を見せるのではなく、彼が1964年に初めの詩集『出発』を刊行してから50年あまりのあいだに辿った思索のなかに観客を呼び込もうとする大胆な試みだった。それは例えば浩瀚な吉増論で説明されるよりも、美術家や文学者の個性が反映された作品や資料のなかに滲み出ている彼らが生きた時代や、展示されているモノ同士の余白部分に差し向けられる鑑賞者の想像力の喚起によって、それらの連関を星座のごとく見せることに見事に成功していた。

「涯テノ詩聲 詩人 吉増剛造展」展示風景[提供:足利市立美術館]

少し詳細に展示を見てみると、「オシリス、石ノ神」の章(会場はほぼ詩集ごとのまとまりによって構成されている)では、折口信夫の『死者の書』初出誌自装本(1939)を國學院大學折口博士記念古代研究所から借用しているのだが、その紙面に書き加えられた線や文字もまた前述した吉増の原稿を思わせるような線のリズムを持っている。吉増が『生涯は夢の中径 折口信夫と歩行』(思潮社、1999)のなかで折口に触れている事実をはじめとして、複層的なアナロジーの糸が張りめぐらされていることに鑑賞者は気づくだろう。あるいは「ごろごろ」の章では、終戦前日に特攻隊長だった島尾敏雄がミホに宛てた手紙(かごしま近代文学館蔵)が展示され、強烈な磁場を放って目を惹く。すべて片仮名で「ゼッタイシンパイシテハイケマセン」と方眼紙の上に書かれた言葉は、死の覚悟と愛が結晶のように凝縮された瞬間をひとりの人間が刻んだ痕跡として目の前に示されている。吉増は何度も加計呂麻島を訪れミホと交流を続けたとされるが、南の島の体験がこの詩人に与えた影響ははかりしれないだろう。

これはただ吉増の自著や資料を十全に読み込み、そこから言及される人物たちを紹介するのにとどまらず、さらに一次資料を探し集めることで、他の誰よりも吉増自身が見たいものを展示していると言うべきかもしれない。詩人の関心や想像力は論理的な探索とは限らない。それはイメージの連関のようにして水平方向に滑っていく運動であり、それが見る者も魅惑し、刺激する。こうして紙や彫刻のような物質として残されたものが集められたことで、私たちはそれらを見る行為を通して吉増の思索に接近していく。おそらく吉増自身はほとんどの一次資料を見ているわけではない。むしろそうした博物学的な収集をするというよりも、著書を読み、その場を訪れるなり関係者と会うなりの経験から彼は作詩を行なっているだろう。この経験的な行為を通じて折口や島尾の実践とのなんらかのイメージによる結びつきを吉増自身が見いだすことの代替行為として、私たちは、写真や彫刻、そして自筆原稿が持つテクスチャーを眺め回して、答えのない思索を辿ることが可能なのだ。また星座的な展示構成は、吉増をよく知らない来場者であっても、写真、民俗学、美術など、特定の関心から彼の思索の宇宙のなかに入っていくことで別の相貌を見せることもあるだろう。

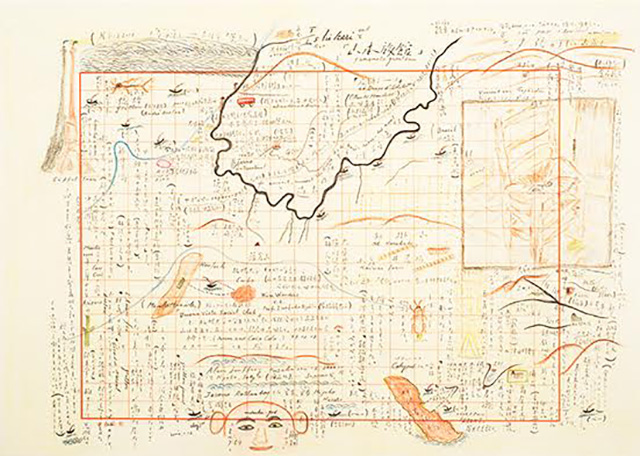

吉増剛造《旅のまんだら絵》(『月刊太陽』2000年3月号掲載)[提供:足利市立美術館]

詩人はこれまで見えていなかった世界を言葉で表現する。吉増はつねに移動し続けることで名もない存在に言葉を付していく。その溢れ出た言葉の羅列は、古代文化や南方熊楠など特定の関心に縁取られることもあれば、ひとつの意思を持つように縦横無尽に動き回るようなこともあり、いずれにしてもそうでなければ見えなかった存在を目の前に差し出す。それはおそらく移動しなければ見えてこないものだろう。その移動の軌跡にも、この展覧会は寄り添っていた。吉増が赴いた数々の場所を担当学芸員が撮った風景写真は、先の資料たちと結びついて、思索のための場所がどのようなところだったかを来場者に伝える。そのどこにも記念碑的なものはなく、ただ流れていくような風景に向けられた詩人の目線と言葉の優しさを感じる。

この見事に詩人の頭の中を展示空間に置き換えたような展覧会を見逃した方は、ぜひ巡回先でご覧になることをお薦めする。

「涯テノ詩聲 詩人 吉増剛造展」展示風景[提供:足利市立美術館]

涯テノ詩聲 詩人 吉増剛造展

会期:2017年11月3日(金)〜2017年12月24日(日)

足利市立美術館

栃木県足利市通2-14-7/Tel. 0284-43-3131

学芸員レポート:「ヒツクリコ ガツクリコ 言葉の生まれる場所」

この奇妙なタイトルは萩原朔太郎の未発表詩から借用した。どうも、酩酊しながら夜道を帰る様子を表した擬態語のようであった。ある意味では、そのあちこちを巡る移動の軌跡こそ、人類が何らかの記号に置き換え誰かに伝え、そして文字へと、線描へと発展させたものではなかったか。前橋文学館は朔太郎の資料を数多く所蔵し、アーツ前橋の20年前(1993)に開館している。他にも平井晩村、高橋元吉、萩原恭次郎、伊藤信吉など郷土ゆかりの詩人たちは近代文学に欠かせない人物でもあり、それが大胆にも展覧会名を「言葉の生まれる場所」とした所以である。その是非はともかく、上述した吉増剛造展と同様に言葉に対して現在の私たちが強い関心を向けている状況は、どのような時代背景から生じているのか、あるいはイメージと言葉の間にどのような相克/補完/類似といった関係があるのかを見ていくことが展覧会の準備において時間を割いて議論したことであり、それは私にとっても大変興味深い経験だった。

この展覧会は、アーツ前橋と前橋文学館の2つのミュージアムによる共同開催で、それぞれの関心を擦り合わせる意見交換が重ねられたうえでまず全体の方向性が形づくられ、それをもとに各会場を個別に制作していく方法をとった。ここではおもにアーツ前橋の会場を中心にご紹介していきたい。

荒井良二

まず入り口では絵本作家の荒井良二がオノマトペを題材にした展示を行なった。2日間かけ展示室を目一杯使って子供たちと行なったワークショップによって、壁には自由な線と色が充満していた。その形を丁寧になぞったり、かたどったり、荒井は何度も手を加えていくことで、何カ所かに添えられた朔太郎や子供たちのオノマトペをもとに生まれた子供の自由な表現の軌跡に輪郭を作り出していた。荒井いわく、「子供は存在がオノマトぺだ」。言葉の始源に相応しいと言うべきか、子供が言葉を覚えていく初めの行為がまさしく擬態語や擬音語だったことを思い起こさせる。言葉とイメージが明瞭に分かれないままの柔らかい状態を、来場者が知るのではなく体感するような空間になっていた。

塩見允枝子

この導入を経て、来場者は地下の展示室へと階段を降りていく。そこでは未来派やダダの作家たちが繰り広げた言葉の実験に出会う。新しい技術が生み出す速度や素材に魅了され、軽やかに過去と決別しようとする宣言や出版物のなかで彼らは、文字を視覚表現として扱い、背後に密着している意味を剥ぎ取る。そこに人類が生み出した合理主義への称賛と批判の両面を見出すことは、展覧会全体に対しても大きな意味を持っていたはずである。同じく言葉を積極的に扱ったフルクサスの作家の展示としては、塩見允枝子の《スペイシャル・ポエム》のように遠くへ届く言葉の特性を活かしつつも、コミュニケーションの不全もまた露わにするような試みもあった。

オノ・ヨーコ

そのあと、非常に強い印象を放つ、オノ・ヨーコの《アライジング》の部屋に来場者は入ることになる。これは女性であるゆえに加えられた危害を語ることを求める作品で、図らずも展示と時期を同じくして世界中を席巻した「#MeToo」運動とも共鳴するような内容だった。すでに映像自体が女性の裸体の人型を無造作に積み上げ火を放つうえに、オノの叫び声のような唄声が響き渡り不穏な雰囲気を十分に醸し出しているため、はたしてどれだけの観客が呼びかけに応じ、自分の体験を記すか心配していたが、壁はあっという間に女性たちの眼の周辺のみの写真、そして自分の経験を強い筆致で記す紙で一杯になった。その様は実に圧巻で、周縁から声を上げる、立ち上がる、そうした行為をテレビのニュース画像ではない方法であらゆる人に見せつけたのではないだろうか。

鈴木ヒラク

地下中央の展示室は上の荒井の部屋と対になるようにして、言葉の始源を伝える洞窟のような展示になった。鈴木ヒラクは一番大きな壁面に幅11メートルの新作を展示し、《GENGA》の映像と墨汁とシルバーインクで描かれた《Constellation》のシリーズを壁面に、床には反射板によって都市の平面プランのような形を持つ作品を配置した。記号とも文字とも言えない線を描き続けている鈴木は文字の発生に強い関心を向けてきた。実際に彼が創り出した線を眼で追うことは、古代の人類が持っていた想像力をなぞる体験のようでもある。そのいっぽうで、線の流れ、留め、跳ね、重なりのリズミカルな動きが感じさせる身体性は、道具を手に文字や記号を記してきた人類の歴史を今のストリート的な文化の混淆性と接続させ、同時代の鑑賞者が自らの感覚を同期させていく洗練性も持っている。

鈴木ヒラク《Constellation #19》、《Archetype of City #01》ほか

「ヒツクリコ ガツクリコ 言葉の生まれる場所」展 展示風景[撮影:木暮伸也]

大澤竹胎/大澤雅休

文字の発生に思いをはせた先は書の展示となっている。はじめに眼にするのは大澤竹胎の《しゅうう》で、これはにわか雨を意味する「驟雨」を平仮名で書き、あたかも雨の滴がすっと伸びていくような線が視覚的に豊かな感覚をもたらす作品である。兄の大澤雅休はかなり大胆に書の実験を繰り出し、1953年に《黒嶽黒谿》が日展で展示拒否にあった事件で知られている書家である。にもかかわらず、彼は平原社の機関誌『書原』などで若手書家と共働し現代書を牽引した。オープン直後のトークで名児耶明・五島美術館副館長から、この兄弟が戦後のわずか数年の間に現代書のあらゆる可能性を切り拓いた、というコメントを聞いたときには背筋が伸びる思いがした。漢詩の教養や権威をひけらかすのではない書のあり方を模索した農家出身の二人は、棟方志功と出会ったのちには木版画にも手を広げ、文字の木彫作品という非常に興味深い作品まで作っている。前橋市内の学校でも教鞭を執っており、同時に展示した当館収蔵作品の横堀蒼風は雅休に師事していた。朔太郎をはじめとする詩人たち、そして大澤兄弟たちによって自由に言葉を象る文化がこの地域に花開いていたことは、この展覧会に込められた重要なメッセージのひとつである。

大澤竹胎《子》1953、五島美術館蔵

ミヤギフトシ

平仮名やオノマトペによって言葉を身近なものとして捉え返そうとする試みの先に、ミヤギフトシの親密でエモーショナルな作品が待っている。かつて私はこの連載で《American Boyfriend》の封筒が送られてきたときの驚きを語ったことがあるが、今回は映像と写真とオブジェ、そして一連のプロジェクトで制作された手紙などをまとめて見てもらう展示になった。ミヤギは文芸誌などでの活躍からもわかるように、過去の記憶や人間関係のような、言葉によって初めて触ることができるような領域への関心をますます強めているように感じる。視覚的な要素をむしろ削ぎ落としていくことで、生を巧みに操る政治のイメージ戦略へ抵抗していくことを彼は選んでいるのだろうか。

山川冬樹

個人の記憶という点では、究極の言葉とも言える父親の遺書を展示したのが山川冬樹の新作だった。遺された家族がその言葉を読み上げた声は、垂直にそびえ立つ3つの壁に額を付け身体に直接響かせることで初めて聴取できる。その額を壁にあてる身振りはまるで「嘆きの壁」を想像させるが、展示室の空間はもっと広範に私たちが何かに祈る行為として眺めることを可能にしていたように思える。その別れの言葉に山川はもうひとつの声を重ねた。それは米航空宇宙局(NASA)が40年前に打ち上げ、地球から210億キロ離れたところを今も旅しているボイジャー1号が地球外の生命体へ向けて運んでいるメッセージである。それが誰かに届くとき、私たちはおそらくもう存在しない。遺書もまた誰かがそれを読むときに書き手は存在しない。地球から「こんにちは」、地球へ「さようなら」。そうした2つの対比的な伝達の手段を重ね合わせることで、人類が他者を希求し、愛おしみ、それゆえに伝達のための技術を手にしてきた長い歴史を感じ取らせる作品である。

河口龍夫

喪と言葉の関係は、河口龍夫の展示でもうひとつの極へ至る。来場者は床に置かれた鉛の容器をまず見ることになるが、それは福島県いわき市の夜の闇を閉じ込めたものである。物を語らず静かに佇むだけの容器。東日本大震災によって「耐え難い無力感と喪失感に襲われた」と述べる河口は、それを「失語症の状態」と称した。言葉を失う経験にこのベテラン作家がどう向かい合ったのか。その後、なんとか表現を取り戻そうとするなかで制作された《失語の祈り 3.17》は、興味深いことに洞窟絵画のように自分の手の形を新聞紙の上でなぞっていた。それから6年後の春、私たちに彼がアトリエで見せてくれたのは、《失語の詩(うた)》と称された、原稿用紙の升目を明るい色調で塗った作品だった。文字ではなく色がリズミカルに並んだ原稿用紙は全部で100枚あり、これらをかなりの短時間で一気に描いたと河口は語った。ずらっと横に一列に並んだ作品をひたすら眺めることは、言葉の失調を回復していくプロセスを見るようでもある。アーツ前橋の展示室でもっとも大きな部屋のほとんどをこの作品に使うことができたのは、言葉とイメージをめぐる展示の鑑賞体験として大きな効果を持ったのではないだろうか。

あらためて振り返ると、担当学芸員の今井朋がはじめから一貫して失語のテーマにこだわり抜いたことが功を奏したと思う。便利に技術を使いこなす現代社会において、言葉によるコミュニケーションを扱う展覧会に批評的なメッセージを込める点に、多くの参加作家が反応してくれたからだ。

河口龍夫《DARK BOX 2011》、《失語の祈り 3.17》

「ヒツクリコ ガツクリコ 言葉の生まれる場所」展 展示風景[撮影:木暮伸也]

TOLTA

そして展示室を出る前に、来場者は日常の言葉を浴びる。TOLTAは言葉を従来の詩の枠組みの外へ連れ出す仕事を数多く行なっている詩人のグループだ。地元の女子高生の何気ない会話がスピーカーから聞こえ、彼女たちの言葉、そして来場者が会場や街のなかで特別に設置された問いかけに答えた言葉が大きなテーブルを埋め尽くす。言葉はいつも身近なところにあることに意識を向けさせ、照れや言いよどみなどのニュアンスがとても豊かな表現になっていることや、誰に向けたわけでもないふっとつぶやくような一言に妙に共感することに気付かせてくれる。作家たちが考え作り上げた表現もまた、この大きな言葉の海の中にあるのだという気持ちを抱いて、来場者はいつもの街に戻っていく。

着る、住む、食べる、語る、と続けてきた秋の展覧会は、いったんこれでひとつの連続した企画を閉じることになるだろう。これをどう次の段階へつなげていくのか思案しつつ、アーツ前橋は今年で5年目を迎えることになる。どうか、皆様本年もどうぞよろしくお願いします。

ヒツクリコ ガツクリコ 言葉の生まれる場所

会期:2017年10月20日(金)〜2018年1月16日(火)

会場:アーツ前橋+前橋文学館

(アーツ前橋)群馬県前橋市千代田町5-1-16/Tel. 027-230-1144

(前橋文学館)群馬県前橋市千代田町3-12-10/Tel. 027-235-8011

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)