キュレーターズノート

隔たりを往き来する “Walk” by the deep rivers.

松本篤(AHA!/ remo)

2018年03月01日号

対象美術館

経験の共有が困難な状況において

イメージはどのように働くのか。

対岸の二人が残したそれぞれの記録を辿りながら

モノと人を介したアーカイブのつくり方を探る。

あとを追う──もうひとつの現在への帰路

聞き書き集『あとを追う PLAY A RECORD』と、インスタレーションのためのハンドアウト

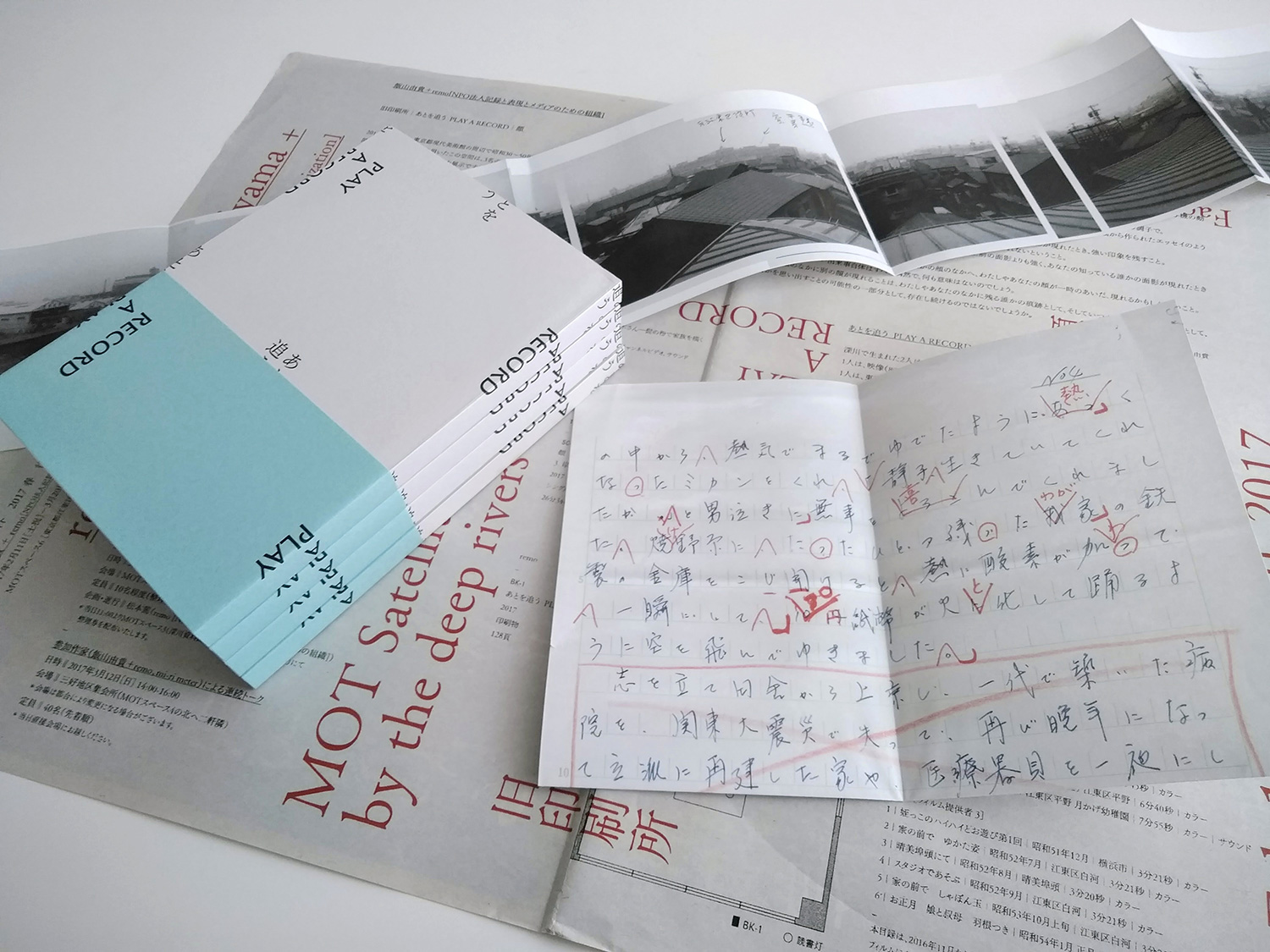

AHA!が制作した『あとを追う』と巻頭・巻末の附録(後述)、および、インスタレーション《旧印刷所|あとを追う PLAY A RECORD|顔》のためのハンドアウト。デザインはともに尾中俊介氏(Calamari Inc.)。

『あとを追う』を読む来場者

元印刷所を用いた展示空間内に配置された『あとを追う』と、それを読む来場者。受付で申請すれば、希望者は1人につき1冊に限って持ち帰ることができた。[撮影:有佐祐樹]

「往来往来 - by the deep rivers」というテーマのもと、昨年のちょうど今頃、「MOTサテライト2017春」(以下、本展)が江東区の清澄白河エリア各所(深川地域)にて開催された。remo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織]に所属する著者は、8ミリフィルムや写真といった市井の人々の記録に着目したアーカイブ・プロジェクト、AHA(アハ)!の世話人として参加し、飯山由貴氏との協働をとおして旧印刷所でのインスタレーションに取り組んだ。

2016年の秋から、昭和30〜50年代の深川の町並みや暮らしぶりが記録された8ミリフィルムの収集を開始し、計3名から提供されたフィルムのうち、およそ80分をデジタル化した。《旧印刷所|あとを追う PLAY A RECORD|顔》は、飯山氏、および、AHA!の両者が、デジタル化した8ミリフィルムを始点としつつも、各々のアプローチからインタビューやリサーチを行ない、構成した、相補的で重層的なインスタレーションとなった。

本テキストでは、とりわけAHA!が取り組んだ、(1)8ミリフィルムや写真などの記録を再び観ることで紡がれた語りを編集した『あとを追う』という聞き書き集について、また、(2)聞き書き集に登場する二人にゆかりのある場所を巡ったまち歩きについて、AHA!の立場から振り返ってみたい。

MOTサテライト2017春

会期:2017年2月11日〜3月20日

会場:清澄白河エリアの各所

主催:東京都、東京都現代美術館・アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

『あとを追う』pp.64-65 [CHAPTER 3 義男 屋根からおりる]

『あとを追う』pp.64-65 [CHAPTER 3 義男 屋根からおりる]

時間的・空間的な隔たりに対して、イメージはどのように働くのか──。

これは、アーカイブ・プロジェクト、AHA!が2005年に大阪で始動して以来、一貫して取り扱ってきた問いである。聞き書き集『あとを追う』を制作する目的は、市井の人びとの記録の「あとを追う」という方法をつうじて、その答えに接近することである。なお、『あとを追う』の制作は、すでに2016年に武蔵野市立吉祥寺美術館で開催された企画展「カンバセーション_ピース」のなかでも試みられており、本書は『あとを追う』シリーズの第2弾という位置づけとしてもある。 本展のために編まれた『あとを追う』は、どのような方法や手順で制作されたのか。まえがきの一部を引用する。

1. あとを追う──それは

昭和30〜50年代の清澄白河エリアが記録された8ミリフィルムを募集し、提供者の自宅などで上映会を行った。スクリーンに映ったかつての風景は、提供者たちにさまざまな想起を促した。計3人から約60巻の提供を受け、22巻をデジタル化した(2016年11月)。

2. あとを追う──それは語ること。

1人目の提供者に、デジタル化した映像を再び観てもらいながら、撮影当時の話などを伺った。また、東京大空襲体験者の1人に、昭和48年刊行の空襲記録誌に寄せた自身の手書き原稿を読み直してもらいながら、執筆当時の話などを伺った(12月)。

3. あとを追う──それは記すこと。

2人の発話の記録を交互に構成した本書を制作した。なお、津波によって甚大な被害を受けた仙台市沿岸部におけるある取り組みの記録写真の断片や、戦時中に出版された慰問文例集の一部なども随所に組み入れた(2017年1〜2月)。

4. あとを追う──それは読むこと。

ただ、字を追う。針がレコードの溝をなぞるように。溝は、あり得たかもしれないもうひとつの現在への帰路になる。読むことは憶うことに

本書は、「あとを追う」ことの連鎖の記録であり(RECORD A PLAY)、その記録を再び生きる試み(PLAY A RECORD)とも言えるだろう。

『あとを追う』pp.10-11

2016年12月11日、震災の影響で休止している仙台市営バスの運行ルートが、1日限定で復活した。震災の記録にまつわる、市民参加型のアーカイブづくりに取り組む「3.11オモイデアーカイブ」と、震災後に偽のバス停を制作・設置する活動を続けていた佐竹真紀子さんの協働で実現した。JR仙台駅から出発したバスは、津波に流された沿岸部へと向かう。車窓から見える風景と、バスを撮影する人々。

深川に生まれ育った義男さんと静子さん。この二人に出会ったことが、『あとを追う』の制作を急速に進展させた。義男さんは昭和12年生まれの79歳で、江東区在住のべ76年になる(2017年2月11日時点)。美術館の学芸員を介して知り合った。フィルムでの上映会を経て、後日、デジタル化した映像を携えて自宅を再訪した。デジタル化したのは以下のとおり。映像を観ながらのインタビューは4時間以上続いた。

『宇喜田 魚とり』 昭和37年8月17日|江戸川区葛西|2分

『ガスバクハツ現場』 昭和38年1月24日|江東区三好|3分

『結婚式』 昭和39年|浜松市|4分

『ひろい喰い』 昭和47年5月21日|江東区三好|3分

『運動会』 昭和47年10月15日|霊巌寺幼稚園|3分

『都電最後の日』 昭和47年11月11日|富岡八幡宮前、門前仲町|3分

『とう台めぐり』 昭和60年5月5日|九十九里海岸、犬吠埼|3分

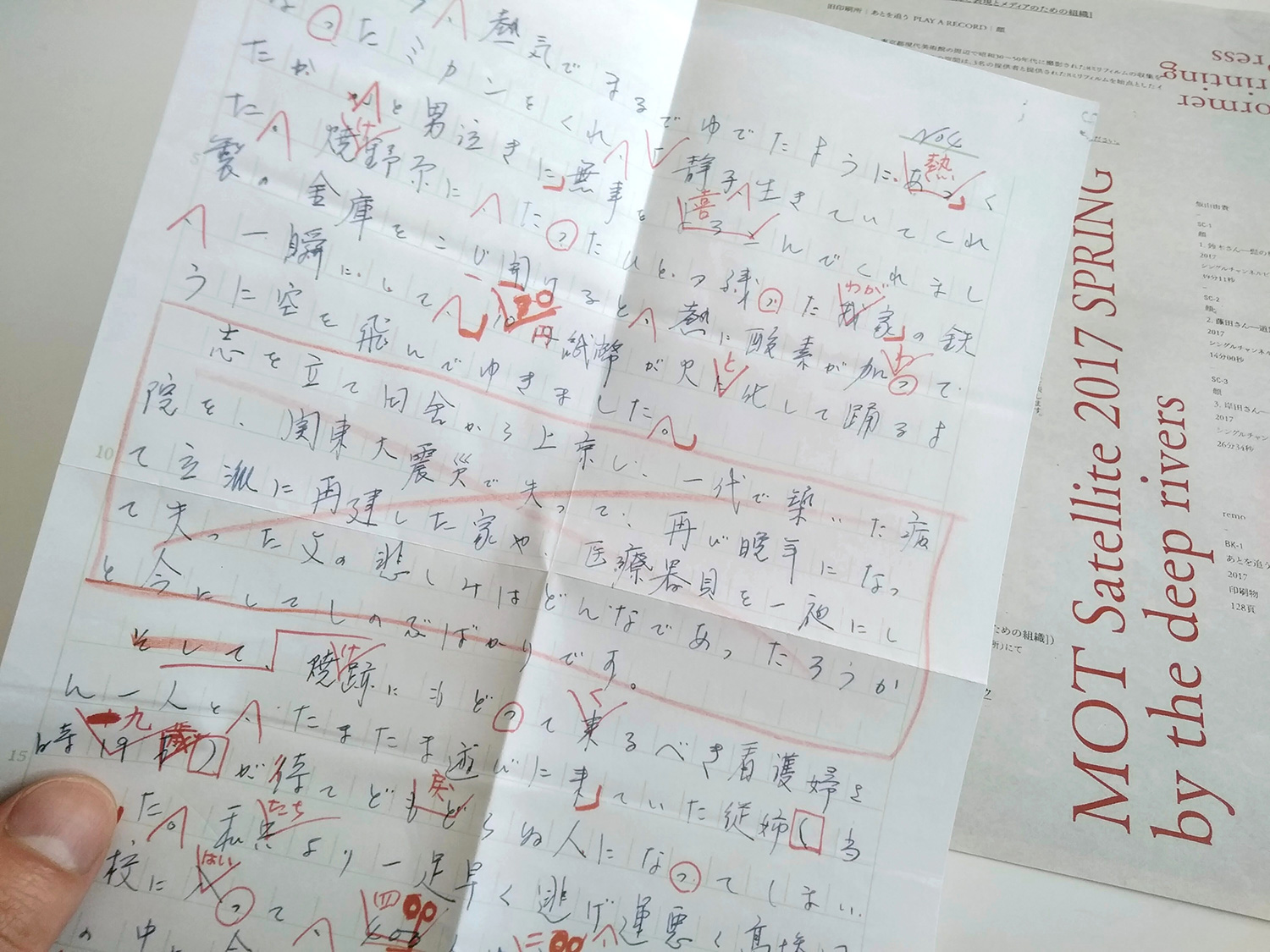

静子さんは昭和14年3月10日生まれの77歳で、6歳まで江東区(当時は深川区)に在住していた(2017年2月11日時点)。江東区北砂に所在する東京大空襲・戦災資料センターの仲介で出会った。東京大空襲のあった昭和20年3月10日は、静子さんの6歳の誕生日だった。それから26年後、彼女は初めて自身の空襲体験を綴り(当時32歳)、その手記は『東京大空襲・戦災誌 第1巻』(東京空襲を記録する会、1973)に「誕生日のその日に」として収録される。45年前に記された体験記の手書き原稿(原本)を再読してもらいながらインタビューを行なった。

読み歩き「あの日の“あとを追う”─記録すること、残すこと─」

2017年3月11日、『あとを追う』に収録された義男さんと静子さんの二人の語りにまつわる場所をめぐりながら、美術館周辺を歩いた。[撮影:有佐祐樹]

カンバセーション_ピース:かたちを(た)もたない記録──小西紀行+AHA!

会期:2016年1月16日〜2月28日

会場:武蔵野市立吉祥寺美術館

主催:武蔵野市立吉祥寺美術館

読むことから、歩くことへ

『あとを追う』投げ込みの巻頭附録

『あとを追う』に登場する静子さんは、1945年3月10日、江東区内で東京大空襲に遭った。6歳の誕生日だった。26年後の1971年、32歳となった彼女は、自身の経験をはじめて綴る。今回の『あとを追う』制作に際しては、東京大空襲・戦災資料センターに45年間保管されていた手書き原稿を複写し、その一部を巻頭の附録とした。

元印刷所を用いた展示空間で『あとを追う』を読む来場者。[撮影:有佐祐樹]

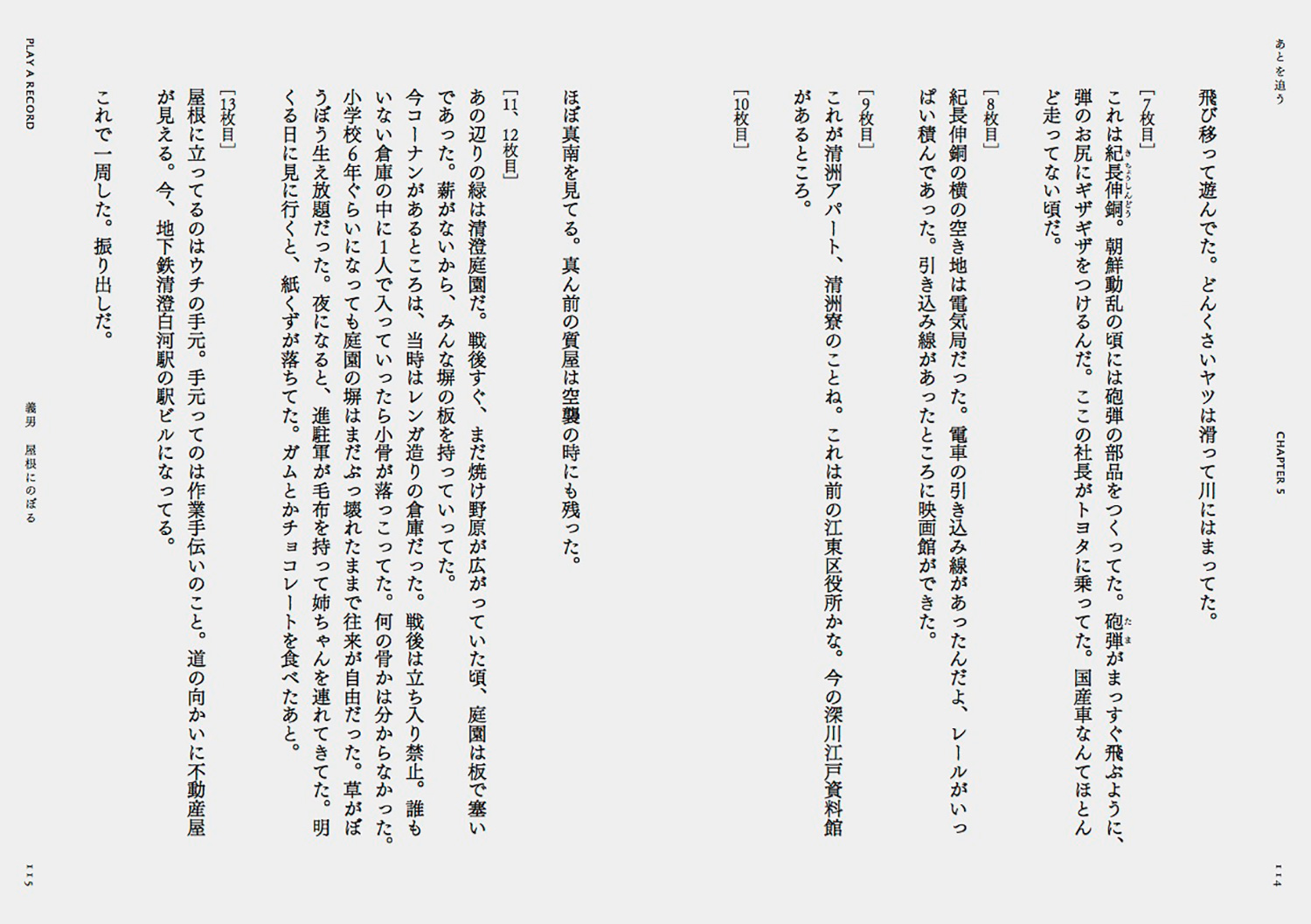

義男さんは、軽妙に語る。例えば、昭和39年の自身の『結婚式』の映像を観ながら、大工やトタン張りの仕事をしていた当時のことを次のように。「[略]トタンを張る作業は何日もかかる。今では若洲ゲートブリッジとか若洲橋があるけど、当時は橋が架かっていなくて、辰巳からだるま船に乗っかって行った。船の往来が少ないから好きな時に帰れないのよ。だから一緒に泊めてもらってた。昼休憩で外で弁当食ってると、蝿がたかるんだよ、口ん中に入っちゃうくらい。のり弁食ってるんじゃねえかっていうくらい弁当が真っ黒。でも蝿が来ないところがあるんだ。工事用の発電機の煙が出るところ。弁当を排煙口に当てながら食ったよ」。

インタビューの最終盤にさしかかったところで、8ミリフィルムとは別に、13枚のモノクロ写真を見せてくれた。戦前の幼少時代に住み、戦後はある事情によって他人の手に渡ってしまった、高橋のかつての自宅。その屋上からパノラマ撮影した一連の連続写真だった。屋根屋の仕事をしていた昭和37年頃に、かつての自宅の屋根を直す仕事が奇遇にも回って来た。その時、記念に撮ったものだ。日をあらためて訪問し、当時見えていた風景について、さらに詳しく聞くことにした。

写真についての義男さんへのインタビューと並行して実施された、静子さんへのインタビュー。静子さんは、ゆっくりと語る。前半は、東京大空襲・戦災資料センターに45年間保管されていた自身の手書き原稿を手がかりに、空襲当夜のこと、長い沈黙を経て執筆に至った経緯、そして執筆以降再び語ることの困難が襲ったことなどを聞いた。空襲後に岐阜県の中津川市に疎開した時の話。「[略]東京で空襲があったことは中津川まで伝わってないので、誰も知らないんです。先生さえも。[略]だから『空襲で大変だったでしょ、どうだった』と聞いてくる人もいなかったし、私から言うこともしなかったし、言うこともできなかった。[略]小学1年の春から入学した学校では、東京で大きな空襲があったことは私しか知らなかった。それがすごくつらいことでもあったし、救いにもなった」。

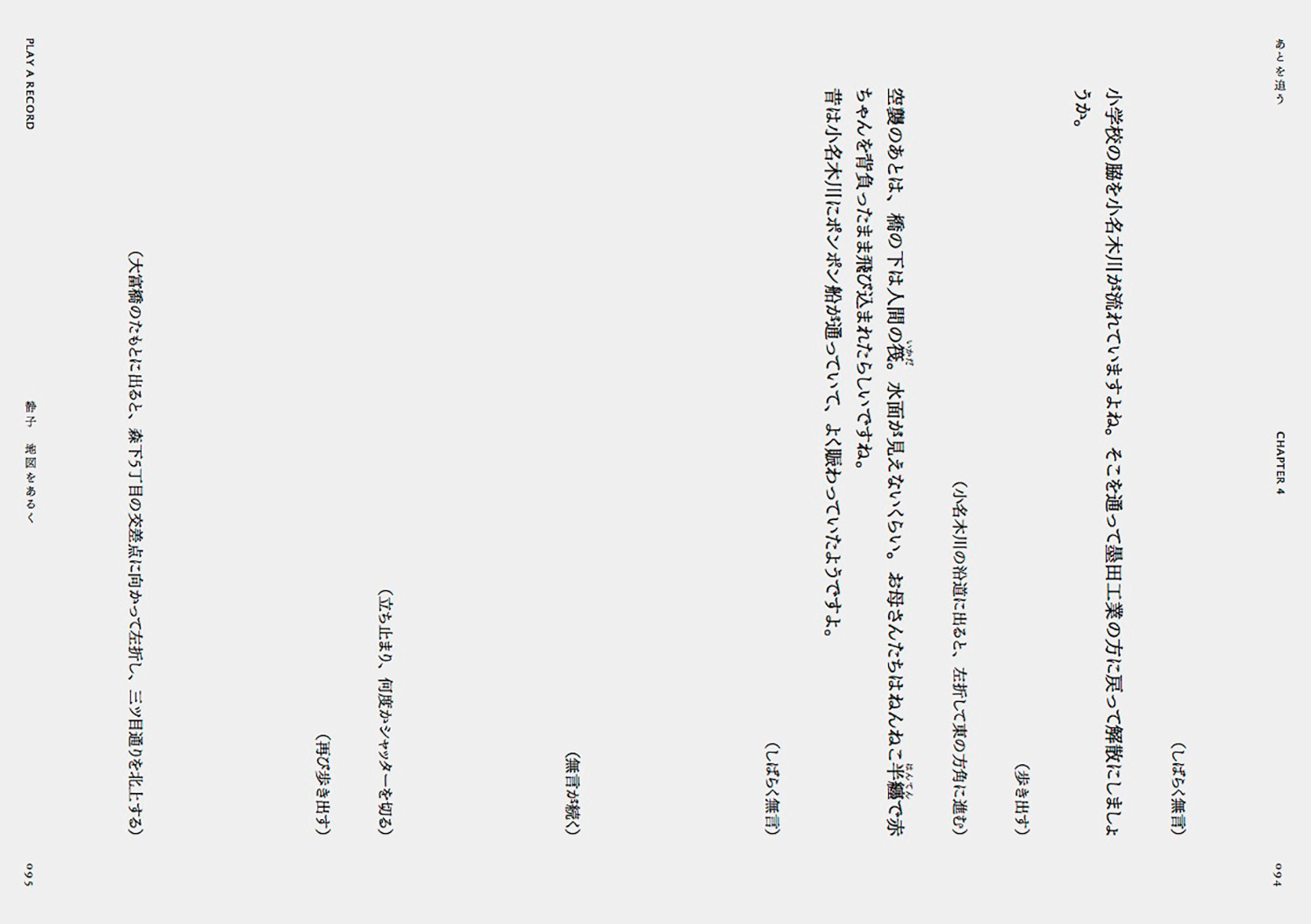

インタビュー後半は、当時高橋にあった自宅周辺を地図に描いてもらい、実際に現地に赴いた。彼女が描いた記憶の地図を頼りに、6歳の誕生日の夜に劫火から逃げ延びたその足取りを一緒に辿った。「あの日はとてつもなく寒かった。3.11の時も、こんな感じだったのかもしれない…」。当時住んでいた自宅の跡に着く。6歳の誕生日以来、これが3度目の訪問だった。「家の跡形も何にもなかったんですが、仕事用の1メートル四方くらいの金庫が、半分くらい溶けた状況で残っていました。金庫を開けた途端に中に入っていた紙幣が燃えながら空に舞っていきました。[略]火が収まってから中を見たら、銅貨が溶けていろんな形に固まっていて。あぁ、うさぎさんだぁって喜んじゃったんですよ、とっさに」。目の前の風景にかつてのそれを重ねることで、文字に残らなかった声が再生されていく。

『あとを追う』pp.94-95 [CHAPTER 4 静子 地図をあるく]

『あとを追う』pp.52-53

ともに深川の

義男さんが、小名木川の南側に生まれ、

静子さんが、小名木川の北側に生まれたこと。

義男さんが、空襲にそなえて高橋を離れたこと、

静子さんが、空襲の日まで高橋にいたこと。

義男さんが戦後に通った高校が、

静子さんが空襲の日に逃げ込んで九死に一生を得た場所だったこと。

義男さんは、戦後、高橋に戻り、

静子さんは、戦後、高橋を離れて暮らしたこと。

義男さんは、戦後の高橋を8ミリフィルムに残し、

静子さんは、あの日の高橋を手記に残したこと。

両者の語りの内容に介入するのでなく、語りの配置のされ方に介入していく。紙面上で両者のこれまでの歩みが交錯するように、インタビュー日時の時系列を一部入れ替えた。深川地域を東西に流れる人工河川である「小名木川」によって隔てられた対岸の二人を、紙面上で出会わせる意図を込めて。

CHAPTER 1 義男 屋根にのぼる

CHAPTER 2 静子 地図をえがく

CHAPTER 3 義男 屋根からおりる

CHAPTER 4 静子 地図をあるく

CHAPTER 5 義男 屋根にのぼる

また、来場者には本書を「読む」だけでなく、本書に登場する場所を実際に歩いてほしいと考え始めた。二人の声を自分の声として再生させるような経験、二人の出会いに来場者が立ち会ってしまうような経験をしてもらいたいと思い始めた。義男さんと静子さんの話を交互に読むこと。二人を隔てる深い川にそって歩くこと。このような発想をもとに、本作りとまち歩きのワークショップはある連続性をもった企画として構想された。

読み歩き「あの日の“あとを追う”─記録すること、残すこと─」[撮影:有佐祐樹]

隔たりを往き来する

『あとを追う』投げ込みの巻末附録

『あとを追う』に登場する義男さんは、1962年頃、屋根の張り替え業者としてある家の屋上に登り、その時にみえた風景をぐるりと13枚の写真に収めた。その家とは、幼少時代に暮らし、戦後、人手に渡ったかつての自宅だった。今回の『あとを追う』制作に際しては、その時に撮影された一連の写真を複写し、それをつなぎあわせて巻末の附録とした。

デジタル化された8ミリフィルム映像

計3人から提供された8ミリフィルムをデジタル化し、複数のモニタで上映した。昭和30〜50年代の美術館周辺の町並みや暮らしぶり、地域行事などが記録されていた。[撮影:有佐祐樹]

2017年3月11日、読み歩きクルーズ「あの日の“あとを追う”─記録すること、残すこと─」が実施された。10名程度を定員としていたが、結果的におよそ20名の参加者に恵まれた。義男さんと静子さんにもご参加いただき、それぞれのゆかりの場所で話を聞いた。 参加者はイヤフォン越しに二人の声を歩いた。義男さんの生家があった場所で、静子さんの生家があった場所で足をとめ、そこにかつてあった風景を想像した。そして、その風景が、今はもう跡形もなくなっていることをあらためて理解した。失った風景を媒介として、そこにあった風景を想像するという風景がそこにあった。

『あとを追う』pp.114-115 [CHAPTER 5 義男 屋根にのぼる]

『あとを追う』pp.100-101

記録は、つねに両義的に存在する。例えば、8ミリフィルム。昭和30〜50年代にかけて、映像史上初めてひろく普及したメディア。戦後日本の市井の人々の暮らしを映した貴重な記録である一方で、消費社会の到来を具現化した最先端の嗜好品のひとつでもある。記録に残されたからこそ、思いを馳せることができる。その一方で、その記録からこぼれ落ちたものもある。あとがきの一部から引用する。

隔たりは埋まらない。だからこそ、モノと人は、イメージの記録装置−Recorder となり、再生装置−Player となって、溝の中でともに働く。イメージはそうやって、本と読者、記録と記憶、かたちと態度を交互に伝いながら、時間や空間を旅していく。

誰かの記録を手がかりに、そこに残されていない記憶を立ち上げること。そして、それをふたたび記録へと形に残していくこと。映像から本へとメディアを移し替えること。本を読むことが再生になること、記憶が畳み込まれた地面を歩くことが再生になること。かたちをもつ「媒体」と、かたちをもたない「媒介」の間を往来すること。メディアを使うこと。メディアになること。

モノと人を介した“活きた”アーカイブをつくることの試みは、これからも続く。

──「往来往来 - by the deep rivers」への、応答として。

読み歩き「あの日の“あとを追う”─記録すること、残すこと─」[撮影:有佐祐樹]

『あとを追う PLAY A RECORD』

企画|AHA! Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ|

編集・執筆・撮影|松本篤(AHA!)

デザイン・編集|尾中俊介(Calamari Inc.)

校正補助|大内曜

印刷・製本|大村印刷株式会社

発行日|2017年2月11日

発行|remo

106mm×148mm / 128P / ソフトカバー / 巻頭・巻末に投げ込み附録あり

*本書は『MOTサテライト2017春 往来往来-by the rivers』のために制作されました。

AHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]

8ミリフィルムや写真といった“市井の人びとによる記録”の価値に着目したアーカイブ・プロジェクト。21世紀におけるパーソナル・メディアのあり方を探求するremo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織](大阪)を母体に、2005年に始動。時間的/空間的な隔たりを前に、イメージはどのように働くのかという問いを探求している。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)