キュレーターズノート

指差す権力への密やかな抵抗

鷲田めるろ(キュレーター)

2019年06月15日号

東京の八丁堀にあるギャラリーnca | nichido contemporary artにてキュレーションした「Identity XV」展が始まった。ncaは、老舗の日動画廊のコンテンポラリーアート部門で、2003年以降、毎年外部のキュレーターが自由に企画するシリーズ「Identity」を開催している。これまでの「Identity」展には、サブタイトルがついていた。例えば、「崇高のための覚書」(天野太郎、2016)、「水平線効果」(遠藤水城、2018)などである。しかし、私は「Identity」というシリーズのテーマ自体に向き合いたいと考え、今回、サブタイトルをつけなかった。また、作家の数も、これまでは多くの回が5人から9人程度だったが、今回は3人に絞り、それぞれの表現をしっかりと見せたいと考えた。

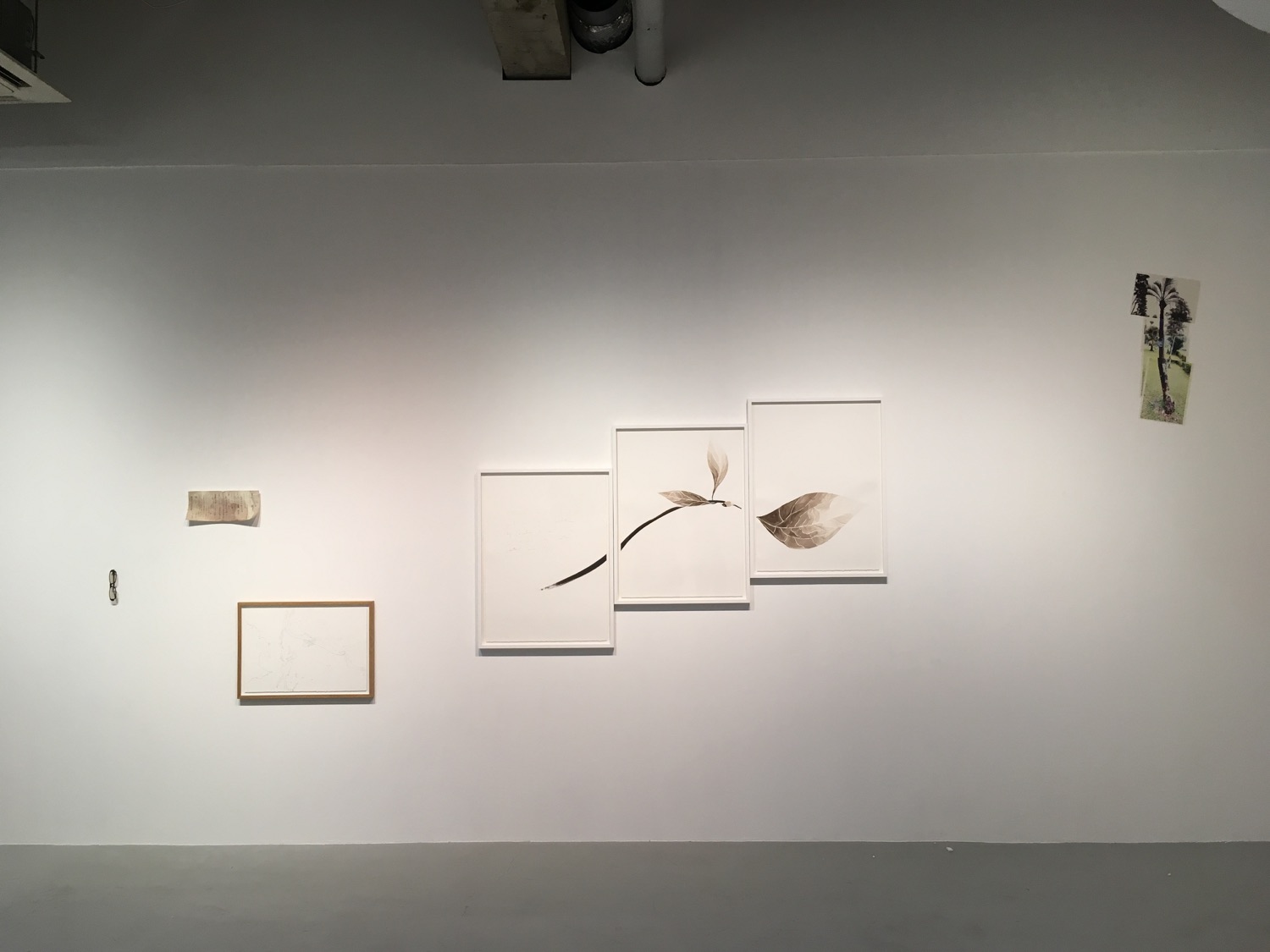

友枝望、展示風景[撮影:友枝望]

友枝望は、IKEAのコップやユニクロの下着などグローバル企業の製品をそれぞれ二つずつ並べて比較するシリーズを展示した。二つは一見まったく同じ製品だが、じつは、違う国で生産されている。ブルガリア製のコップとロシア製のコップが並んでいると、後者のほうがガラスの透明度が低いことがわかる。しかし、この差異は並べてみて初めて気づくことで、片方だけを使っているときにはその違いはわからない。もの同士を組み合わせ、並べることで意味を生じさせるのが友枝の一貫する制作手法である。マーケットでは、この差異はないものとして扱われる。しかし、誰も問題にしない差異にあえて着目することで、その差異を無化し商品として同一視するマーケットの原理が逆照射される。マーケットでは「これはブルガリア製である」というローカリティが消去されている。友枝の作品は、この消去に対する違和感を表明している。

友枝望「Double Series」より《Double Glass》(2009/2019)[撮影:友枝望]

澤田華の作品は、会場の中で唯一、音を伴う。会場に足を踏み入れると、女性の声で「これは○○です」「これは××です」と読み上げる声が聞こえてくる。音が出ているモニターには、写真がスライドショーのように映し出され、それを差す指が画面に現れる。指差して「これは○○である」と定義することは、まさにアイデンティファイする行為である。

私が幼少の頃、家の近くの河原で人を指差したのを近所のお兄さんに咎められたことが今も印象に残っている。今は自分の子どもに「人を指差してはいけない」と教えている。なぜ人を指差してはいけないのか。「もし誰かが自分のことを指差して、友達と何かをひそひそ話していたらいやだろう」というのが子どもへのひとまずの答えである。が、指差す側と指差される側のあいだの非対称な関係のなかで、指差す側が無自覚のまま権力を持ってしまうことが、指差してはいけない大きな理由のひとつだろう。

指すことの持つ権力を最も純粋に抽出して作品化したのは、ヴィト・アコンチの《センターズ》(1971)★1である。ヴィデオカメラを向けるという権力に対し、作家自身が素手のパフォーマーとして、カメラの中心を指差す作品である。指差すこと、すなわちアイデンティファイすることの持つ力をシンプルに示している。

一方、澤田の作品では、指はカメラを指し返しはしない。指の先が向かうのは、写真の撮影者が気づかなかった写真の中の正体不明の物体である。澤田は、古本屋でドイツで出版された庭のデザインに関する本を手に入れた。その本には、庭の照明の写真も掲載されていた。装飾を削ぎ落としたシンプルなモダンデザインである。そのモノクロ写真の中に、その物体は写り込んでいる。一見すると江戸時代の箱枕の形状にも似ているその物体が一体何なのかを知るために、グーグルの画像検索にかけたり、粗いドットの写真上で輪郭線をたどったり、澤田の作品はそのことを執拗に調べることに費やされる。

澤田華《Gesture of Rally #1705》(2017(2019))[撮影:筆者]

撮影者が気づいていないものも、「機械の眼」であるカメラは写し取ってしまう。そして、写し取られたものは事後的に発見される。このような写真の性質を捉えた映画がミケランジェロ・アントニオーニの『欲望』(原題は『Blow-Up』「引き伸ばし」、1966)である。主人公が公園で撮影した写真の隅に殺人を思わせる状況が偶然写り込んでいたことから物語が展開する。澤田が手がけるこのシリーズのタイトル「Gesture of Rally」は、この映画に登場するテニスのパントマイムからつけられている。

澤田は「Gesture of Rally」のシリーズをこれまで6点制作している。本展で展示したのはその最初の作品である。最新の作品ではなく、この作品を選んだ理由は、元になった照明の写真がモノクロで、被写体がモダンデザインであることが最も明瞭であったことによる。それにより、書籍自体は1970年代の発行であるにも関わらず、この写真は1930年頃に撮られたといっても不思議ではないほどのモダニズム初期の雰囲気を湛えている。モダニズムはバウハウスがそうであったように、建築とも密接に結びついた総合芸術運動であった。各地域の風土にあった建築様式ではなく、どこでも鉄とコンクリートとガラスによる箱型の建物で成立するという発想は、友枝が扱ったグローバル企業につながる考え方である。地域間の差異を無視し、均質な空間を構想するデザイン思想は、写真にもすべてを明るく照らし出す整理された背景を要求する。実際にこの写真は、平原のようなシンプルな背景となっており、モダニズムを代表する建築家であるル・コルビュジエが自ら設計した建物を撮った写真の背景を加工して消去しようとしたことを思い起こさせる。澤田が狙ったのは、そのような異物がないはずの背景の中に入り込んだ物体である。写真家が見せようとした照明ではなく、その背後にある異物を澤田が作品で指差し、同時にその無意味さを示すことは、指差し返すアコンチの敵対的な方法とは異なる仕方で、カメラの持つ権力をずらし、無効化させる。

澤田華《Gesture of Rally #1705》(2017(2019))[撮影:筆者]

今日、自分の検索や購買履歴が機械によって記録され、それがビッグデータとして蓄積されて、自分の欲望を先取りして、自分が欲しいかもしれないものを提示したりする。これは、検索して知りたい情報や欲しいものを得るという意識的なコミュニケーションではない部分が「機械の眼」によって記録され、その意味が生み出されることを示唆する。そのような時代に生きる澤田は、より古典的な写真というメディアに戻りながら、コンピュータのビッグデータに引き継がれているはずの「機械の眼」の特質に迫る。それにより、カメラのもつ主体と客体の関係がはらむ権力を批判しつつ、返す刀で「機械の眼」の限界、無効性をも問うているようにも感じられる。澤田の作品から流れている「これは○○である」という意味不明な奇妙な定義は、グーグルのAIがビッグデータを参照しながら判定した言葉を読み上げているものである。

ジェームズ・ジャック《Botanical Lesson in Idleness #4》(2019)[撮影:筆者]

ジェームズ・ジャックは南太平洋の植物をモチーフとした2点のドローイング作品を展示している。ドローイングには鉛筆で余白に文字が書き込まれているが、そのうちの1点には、その植物が「unidentified」つまり、種が特定できないものであることが示されている。このドローイングは、岡山県出身の植物学者、金平亮三★2の植物スケッチを元に作家が描いたものである。ジャックは、アメリカ合衆国の生まれだが、長く東京に住み、現在はシンガポールで作品を制作している。シンガポールに移住する前の2年間、ジャックは九州大学に特別研究員として在籍した。そのときに出合ったのが、同大学の前身である九州帝国大学の教授だった金平の大学所蔵資料であった。金平は、第二次世界大戦前、日本の南洋への進出に伴い、南洋の植物を研究した。台湾の植物の研究で有名だが、ジャワ島などの調査もしており、オランダの植民地経営に伴って19世紀に作られた現ボゴール植物園★3の植物標本館館長を務めていた。ボゴール植物園の植物のほとんどは、種が特定されてキャプションがつけられている。だが一部には分類できない種の植物もある。金平の調査資料にも、種が特定できるものにはその名が書き込まれているが、中には名前の表記がないものものもある。ジャックが注目したのは、金平が名前を表記しなかったものである。つまり帝国主義的な進出に伴う博物学による分類の視線からはこぼれ落ちてしまうものであると言える。分類から漏れてしまったものへの共感の姿勢は、移動しながら作品を制作するジャック自らのアイデンティティに対する問いに由来する。ジャックは、分類する、すなわち名付けるという行為の持つ帝国主義的な権力に対して、アイデンティティの曖昧さを対置させている。

ジェームズ・ジャック《Botanical Lesson in Idleness #7》(2018)[撮影:筆者]

3人の作品は、表現手段はそれぞれ異なるが、いずれも、グローバル化した情報社会において、他者をアイデンティファイする行為から生まれる、小さな違和を大切にしようとする姿勢が共通している。アイデンティティは日本語では「自己同一性」と訳される。つまり、自分で自分のことをどのように名指すかということを意味する。しかし、自己の同一性は、つねに外からどのように指差されるかということと関係しており、そこには権力が発生する。3人の作家は、その権力に対して密やかに、だが粘り強く抵抗している。

★1──アメリカ合衆国のアーティスト(1940-2017)。パフォーマンスやヴィデオアートで先駆的な表現をしたことで知られる。《センターズ》(1971)は22分28秒間、アコンチが画面の中央を指差し続ける映像作品。

★2──金平亮三(かねひら・りょうぞう、1882-1948)は、有用樹木の記載分類と木材研究に従事した林学者。九州帝国大学教授を経て、ボイテンゾルグ植物園の植物標本館(現ボゴール植物園)博物館長に着任(1942-1945)。アジア〜太平洋地域を中心に集めた熱帯植物の標本は、九州大学総合研究博物館が「金平コレクション」として管理している。http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/specimen/index.html

★3──インドネシアのボゴール市内にある東洋最大規模、最大栽植種を誇る植物園。インドネシア語では「クブン・ラヤ」(Kebun Raya)と呼ばれる。http://www.krbogor.lipi.go.id

「Identity XV - curated by Meruro Washida -」

会期:2019年5月23日(木)〜6月29日(土)

会場:nca | nichido contemporary art

東京都中央区八丁堀4-3-3 B1

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)