キュレーターズノート

大洲大作「未完の螺旋」を体験して考えたこと、など

工藤健志(青森県立美術館)

2019年11月15日号

今回は都心の廃駅を会場として開催された大洲大作の個展「未完の螺旋」を取り上げてみたいと思う。

地方在住者の僕はそこに鉄道の駅があったことを知らなかった。近くはよく通るけど、その建物はてっきり東京国立博物館の一部だとばかり思い込んでいた。この京成電鉄旧博物館動物園駅は昭和8年に開業し、平成16年に廃止されたという。とすれば長く東京に住む人にとっては営業時の記憶もしっかりと残っているのだろう。会場に着く前は、こうした強い固有性を持つ場に作品を展示する場合、それが「馴染みのある場所」か「はじめての場所」であるかの違いは、見る者に少なからず印象の差、解釈の開きをもたらすのではなかろうか、と考えていた。

「旧博物館動物園駅」外観 [撮影:大洲大作]

一口に「サイト・スペシフィック」と言っても、作品の引き立て役のように場所の「雰囲気」を支持体として利用したものであれば、個々の鑑賞体験にさほど大きな変化はないだろう。しかし、本来の場所性を作品によって変化、異化させていく作品、その場所に堆積する歴史や空間に秘められた意味などを作品によって意識化させていくものとなるとちょっと話は変わってくる。 現代美術業界では空間から社会的論点を見出し、議論を誘発するような展示が高く評価される傾向が強いが、個人的には作品によって現状の空間が持つ力を最大限に引き出し、「おお!すごい!!」と圧倒させてくれる作品も否定はしたくない。なぜなら、感情や衝動に基づく感動や興奮も重要な身体的経験なのだから。 逆に理性的、知性的に見えても、例えばその場所が持つ文脈のある一部しか見ようとせず、そこから社会や政治に対する硬直的な主張のみを打ち出すような作品には嫌悪しか感じない(政治的な作品がダメだと言っているのではけっしてない)。バイアスのかかった視点から事象のある一面のみを激しく批判していく現代社会のバランスの悪さが、そのまま現代の美術表現にも反映されているようで、「あー、またこうきたか」とゲンナリしてしまうのだ。 だからこそ、場に堆積した雑多な要素が精到にリサーチされ、見る者の思考の多様性を受け入れる深さを有したインスタレーションに出合えたときのうれしさはひとしおなのである。場と均整のとれた関係性を保ち、場の情報を偏りなく伝え、場の多面性を感得するための「サイト・スペシフィック」な作品。大洲による今回のインスタレーションは旧博物館動物園駅が歩んだ歴史の明と暗の双方を等価に扱い、かつてそこに集った人々の意識を多声的にすくい上げていくもので、そのひとつの理想型が示されていたように思う。ここで作品は「主張/結論」ではなく、「媒介/きっかけ」として存在する。場所の固有性を暗黙の前提とせず、むしろその固有性に気づかせるためのインスタレーションであるがゆえに、その場所を知っているか、知らないかで体験としての差もほとんど生じない(ように感じた)。かように、僕自身の「サイト・スペシフィック」に対する偏見、思い込みが是正された刺激的な展示でもあったことをまず記しておきたい。

と、こういうテキストを書く場合、事前に作家からコンセプトや作品についてあれこれ聞き取りを行なうのがつねであるが、今回はちらしや会場で配布されたハンドアウトなど必要最低限の資料を参照するにとどめ、あくまで一観客として僕が感じたこと、読み取ったことを書き、作家の意図を推測してみたい。誤解や誤謬もかなりあるかも知れないが、今回の展示はそうした「深読み」こそが何よりも重要ではないのかと感じたので。

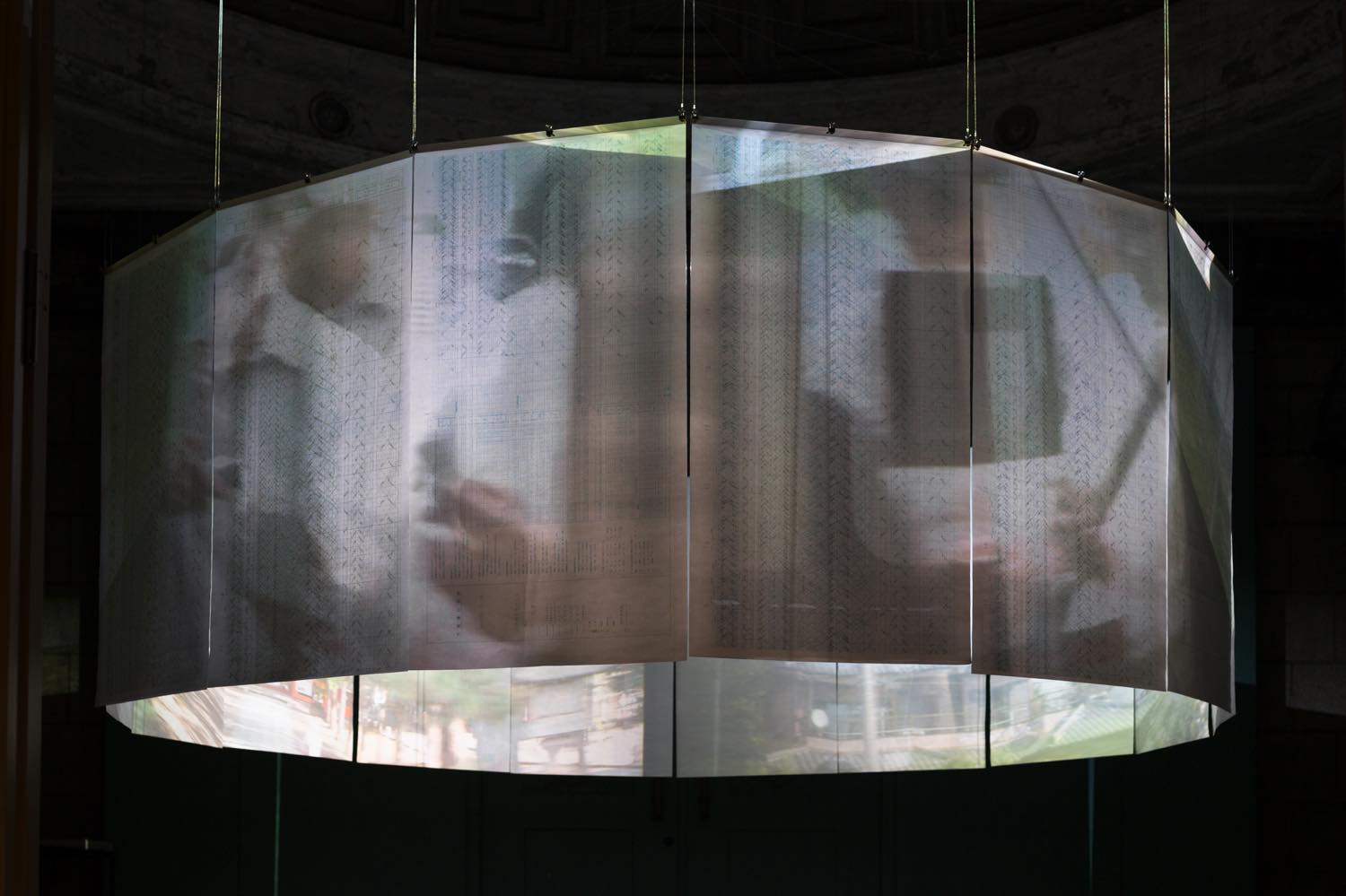

《光のシークエンス ‒ 螺旋の日々》2019(「1. 螺旋の日々 ‒ この夏」より) [撮影:大洲大作]

本展の会場となるのは平成30年に東京都選定歴史的建造物に指定された駅舎内のエントランスホールとそこから地下へと降りる階段、そして階段下の踊り場。展示は大きく3つのセクションに分けられる。まずエントランスの「1. 螺旋の日々-この夏」では高い装飾性を持つドーム天井から京成電鉄の列車運行図表(ダイヤグラム)が円筒状に吊るされ、そこに京成電鉄の車窓から撮影された現代社会の人々の営みが淡々と映し出されていく。その二つのイメージの重なりには、管理された社会のなかで秩序ある生活を日々繰り返しながら、徐々に自らを取り巻く状況が変移していくことが暗示されているようだ。円環構造とイメージの緩やかな変容。タイムラプスのような時間とその変化の平面的表示からはつかめない、日常という概念の「リアリティ」が強く感じ取れる作品であった。

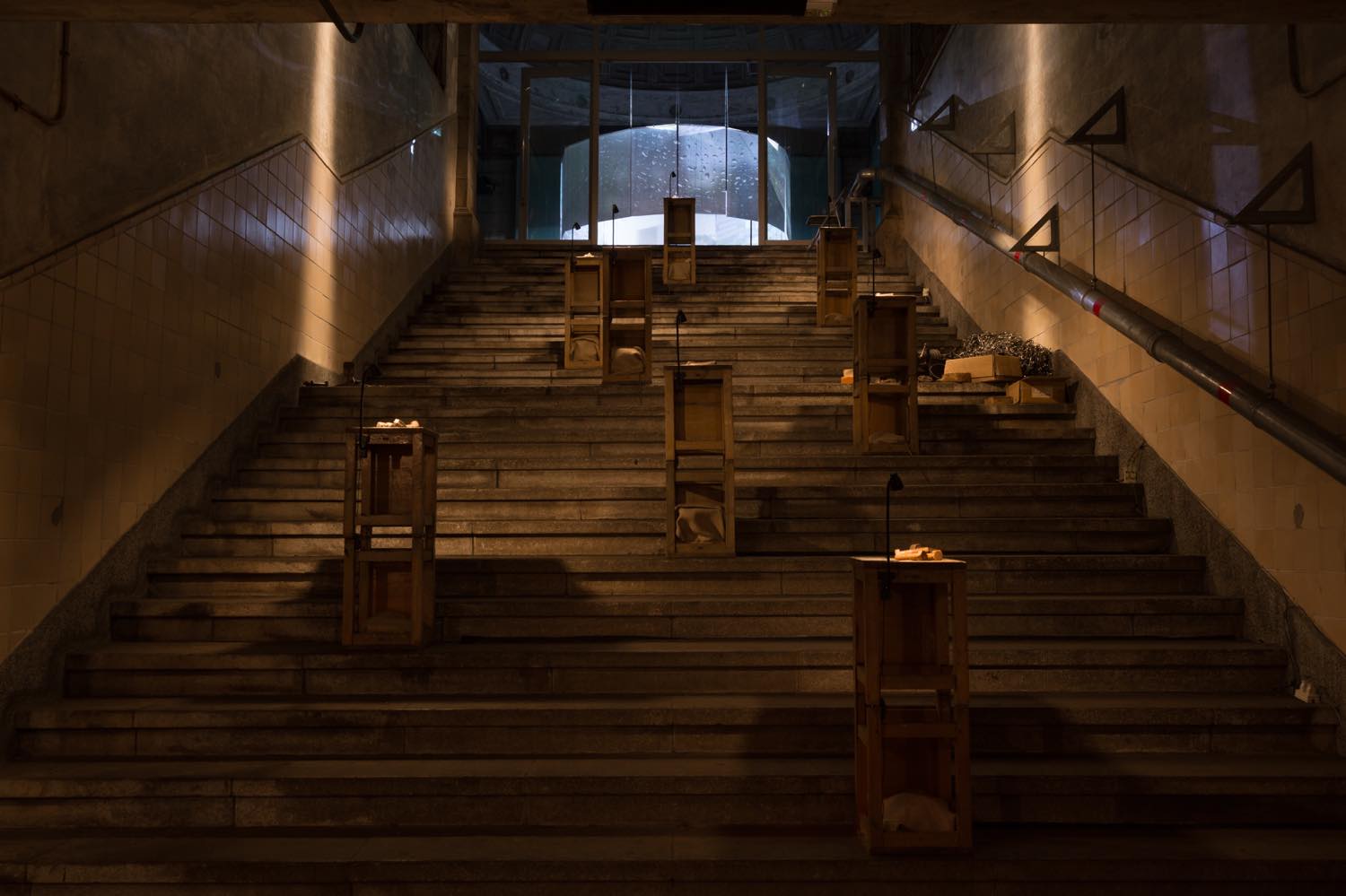

「2. 螺旋の日々 ‒ その夏」展示風景 [撮影:大洲大作]

「2. 螺旋の日々 ‒ その夏」展示風景 [撮影:大洲大作]

エントランスから地下へと降りる階段部が「2. 螺旋の日々-その夏」のセクションで、無数の螺子(ねじ)と、広い踏面部分に無造作に置かれた旋盤や鉄屑、さらには鉄道線路の軌条(レール)などから展示が構成されている。螺子は階段を降りるにつれ新品の状態から使用されたもの、折れたもの、錆びたもの、焼けただれたものへと変化し、それぞれがまるで供物のように陳列されている。この展示は京成上野地下線日暮里〜上野公園間が大戦末期の1945年6月に国家総動員法によって接収され、軍の施設として利用されたことに由来する。隣駅の旧寛永寺坂駅(こちらは1953年に廃止)の上りホーム付近は螺子を生産する軍需工場となり(戦争が長期化すれば上野にまで拡張する計画があったらしい)、ここ旧博物館動物園駅のホームには省線(旧国鉄の前身)の客車8両が持ち込まれ運輸省の臨時鉄道司令室として使用されたという史実を踏まえて、「その夏」が再現されているのだ。日暮里から都心(上野)までの延伸は当時の京成電気軌道(現京成電鉄)の悲願であったようだが、その実現にはいくつかの厳しい条件が課せられていたという。まず上野公園の地上走行が認められなかったこと、そして旧博物館動物園駅の敷地が「世伝御料地」であり、品位に欠けるものを作ってはならないという通達もあり、そのボリュームに比すとやや不釣り合いにも思える荘重な駅舎に加え、地下に改札とホームを設けた郊外線としては当時珍しい構造をもつ駅が誕生した。しかし、その「個性」はやがて戦争という時代の大きなうねりのなかに飲み込まれていく……。現在、風化してしまった戦時下の状況をアートという手法によって可視化したセクションであり、同時に都心、地下、鉄道施設といった場の特性を鑑みれば、なぜここが軍事拠点となったのかがおのずと理解できる仕掛けとなっていた。その粗野で繊細な展示は、歴史的建造物としての駅舎、時間の停止した空間(廃墟)の魅力といったロマンからの距離が感じられた。むしろ、その停止した時間を再生させることに大洲の意図はあったのだろう。

「3. 螺旋の未完」展示風景 [撮影:大洲大作]

階段を降りた踊り場を使った最後のセクションは「3. 螺旋の未完」。向かい合う2枚の客車窓枠それぞれに、車窓越しに流れていく光の景が次々に映し出され、さらにコの字に折れてホームに下る階段へと展示は続く。管理上ここからは立入禁止となっているが、朽ち果てた螺子と赤く点滅する踏切警告灯をガラス越しに眺めて今回の鑑賞体験は終了となる。このセクションでプロジェクションの支持体となっているのは、当時の鉄道省が1939年から43年にかけて製造したオハフ33形の窓枠である。つまり司令室となった客車と同一の可能性のあるものがセレクトされているのだが、映し出されるのはもちろん現代の光景である。本作もはじめのセクションと同じ「光のシークエンス」シリーズに位置づけられるもので、これは列車等の車窓越しに流れていく光景から人々の営みやその痕跡の一瞬一瞬を捕捉し、ひとつのつながりをもったシークエンスとして編集し、光と影の物語を紡ぎ出していく、大洲のライフワーク的作品でもある。ここでの2作品は「赤」と「白」という色彩の対比がひときわ強く印象に残るが、そこから察知される戦争と平和、狂気と平静といった対照的要素のいずれもが「対概念」であることにも改めて気づかせてくれよう。「この夏」から「その夏」を経てたどり着くこのセクションでは、過去と現在の時間をひとつの作品の中に統合したり、朽ち果てた螺子によって時間の堆積を象徴的に表現したり、さらに注意を促す警告灯を未来への警鐘のように配置するなど、過去/現在/未来を同時に内包する空間が構築されている。過去から現在、そして未来へという時間の流れの直線的思考を越えるための視座を与えてくれる空間で、ここから再び「この夏」と「その夏」への新しい接点がもたらされていく。3つのインスタレーションが展開されている三次元の現在的空間に「存在した」過去、そして「存在する」未来の時間軸を追加し、4次元の時空ブロックと見立てることで、時間と空間が螺旋状に絡み合う連続体を大洲は成立させているのだ。

階段下より「1. 螺旋の日々 ‒ この夏」と「2. 螺旋の日々 ‒ その夏」を見上げる [撮影:大洲大作]

8月10日から18日という会期は1年のうち「敗戦」と「戦後」をもっとも強く意識する時期である。会場内の咽せるような湿気をはらむ淀んだ空気と、遠い記憶を呼び覚ますような臭気が身体を刺激し、そのことをより明確に認識させてくれた。展示には大洲の父が同じ年、同じ月に満洲の軍需工場で働いていた頃の回想録から抜粋したテキストも随所に配されている。

「こうして地下への階段を降りて行くと、その夏が思い出される。工場は、この下にあった。」

「案の定、惨憺たるものだった。焼けただれたT型クレーン、ガスタンクも傾き、ドックとおぼしき辺りに大型の船は見えたが其れも災火を被っているようだ。工場跡には、焼けただれた鉄傘だけがギラギラ光る太陽に、今にも溶けそうだった。」

「其の時である。慟哭の声が聞こえてきた。嘘のようだ、と思った。少なくとも戦争終結は、私達若者が凡て死絶えた後の事と思っていた。間一髪、助った、と思った。生き延びた。遂に、人に殺されずに済んだ。遂に、人を殺さずに済んだ。…(殺さずに済んだ?)」

このように、過去、現在、未来が同時に存在するインスタレーションに、回想録という過去、さらにそこで語られる現在と未来がさらに統合されていく。人間もまたすべての時間を内包するひとつの時空間に存在していることの含意と僕は解釈した。そして展示の最後、ホームに続く階段を仕切るガラス面には「螺旋の階段伝いに、地上へと上る。足もとに、焼けて捻じ曲がった螺子が一本。未だ横たわって居る。」という言葉が添えられていて、この空間体験が屋外の世界/時間とも螺旋状に絡み合っていることも暗示されている。説明はないもののこれは大洲自身の言葉であり、この展示をもってなお「未完」と名付けた所以であろう。

《NO SIGNAL - Red》2019(「3. 螺旋の未完」より) [撮影:大洲大作]

大洲の「光のシークエンス」シリーズはカットの連続による映像でもあり、そのカットのつながりをとおして強い物語性が生じ、われわれの記憶や感情を刺激していく。大洲は車窓を世界認識のためのインターフェイスと位置づけているが、車窓=フレームが強く意識されたその作品は、われわれにとってのインターフェイスとしても機能する。作家の個人的視点や思考を伴った表現でありながら、同時に見る者それぞれのドラマを喚起する装置ともなるのだ。ゆえに、その表現はどこまでも柔軟性に富むものと言える。このインスタレーションは、「光のシークエンス」の方法論を踏まえ、いわば空間全体をインターフェイスとして作用させることで時間認識の相対化を試みるものではなかったか。少なくとも、過去と現在と未来の関係性を限定されたものにしない「思考の可能性」が、この空間には充満していた。

《光のシークエンス ‒ 白》2019(「3. 螺旋の未完」より) [撮影:大洲大作]

《光のシークエンス ‒ 赤》2019(「3. 螺旋の未完」より) [撮影:大洲大作]

大洲大作 未完の螺旋

会場:京成電鉄 旧博物館動物園駅(東京都台東区上野公園13-23)

会期:2019年8月10日(土)~8月18日(日)

公式サイト:https://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/torikumi/shien/shienseido/taisyoukikaku/r1kikaku/oozudaisaku-kaisai.html

記録動画:https://youtu.be/4w0509G9KiU

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)