トピックス

パウル・クレー だれにも ないしょ。

柘植響

2015年07月15日号

対象美術館

スイス出身の画家、パウル・クレーはどこか謎めいている。画面全体に記号や符号が踊る絵、色面で分割・構成された抽象的な作品もある一方で、簡潔な線で描かれた天使や猫といった童画のようにイメージを純化させた作品もある。さまざまな表現手法や実験的な試みのなかに隠されたクレーの秘密。作品を知れば知るほど謎が深まっていくのだが、それがクレーの最大の魅力だ。「だれにもないしょ。」と展覧会のサブタイトルにあるように、本展は画布に秘められた、「クレー・コード」と真っ向から向き合い、画家が仕掛けた暗号を解き明かしながら作品の全貌に迫る企画だ。

会場風景。中央ホール(提供:宇都宮美術館)

クレーは戦前から日本に紹介され、スイスに次いで熱心なファンが多い。これまでも展覧会は幾度となく開催されているが、本展はまた特別な要素を持つ。クレーは生前、自分の絵のなかで愛着の多いもの、質の高い傑作の作品台紙に、「特別クラス(Sonderklasse)」という意味の略号を入れ、非売として手元に残した。「特別クラス」というコレクションを彼がつくったのは、マーケットに出さずに秘蔵しようと考えたわけではない。画商との関係、外部からの評価に対する反発、個人的な作品への思いなどさまざまな要因をもとに、制作した作品のなかから一部を「特別クラス」として選り分け売買を管理したのだ。つまり、「特別クラス」というランクをつくることで、作家本人がアート・マーケットにおける作品の芸術的価値づけをコントロールし、安易に作品を市場に参入させないようにしたのだ。

今回、この「特別クラス」作品を集めた展覧会が日本で実現したのは、故郷ベルン(スイス)にあり、国際的な建築家レンゾ・ピアノのユニークな設計でも知られる「パウル・クレー・センター」とDNPアートコミュニケーションズの連携によるもの。クレー・センター開館10周年に向け特別展が企画されるという情報を得たDNPアートコミュニケーションズが、美術館連絡協議会に話をつないだことから始まった。日本では宇都宮美術館と兵庫県立美術館の2館のみの巡回だ。またクレー・センターと遺族コレクションの協力により、日本初公開31点を含む94点が海外より来日し、それに国内のコレクションを加えた約110点が展示されるが、そのうち40点が「特別クラス」とランク付けされた作品であり、本展の見どころのひとつとなっている。宇都宮美術館が所蔵していたクレーの作品になかにも、「特別クラス」の作品がある。《腰かける子ども》(1933)と《都市の境界》(1926)の2点だ。会場でぜひコレクションを見てほしい。

展覧会の具体的な内容について触れると、クレーの「秘密」を解くことをテーマに、本展では膨大な量の作品を時系列ではなく6つの章として再構成している。それぞれの章が謎のコードを読み解くため密に結びついた作品で構成されており、どの章から鑑賞することも可能となっている。鑑賞者は章と章のあいだを行きつもどりつしながら、自由にクレーの秘密の探求を楽しむことができる。そこがこの企画の最大の魅力なのだが、ここでは章を追って簡単にクレー展の内容を紹介したい。

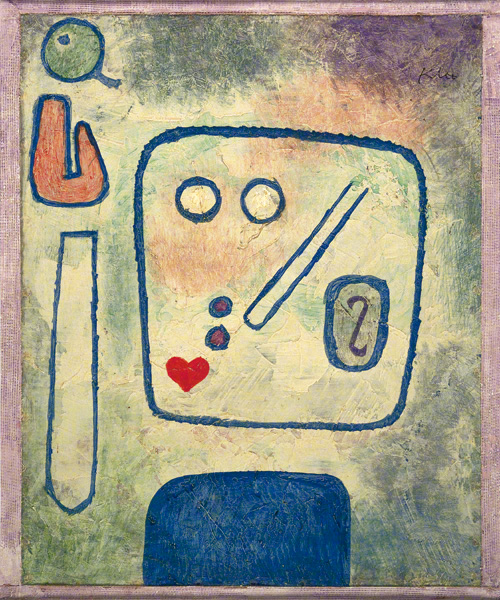

まず第1章「何のたとえ?」では、クレーの作品のなかに繰り返し描かれる記号的なモチーフに焦点を当て、符号と比喩の世界を読み解いていく。例えばチラシにも掲載されている《洋梨礼賛》(1939)というユーモラスな作品の陰に隠された知的な戯れは、当時ナチス・ドイツが102点もの彼の作品を「退廃芸術」として押収したことに対する批判的精神に満ちたものだ。このほかにも一見無機的に見える記号や矢印を絵画に潜ませ、長年繰り返し展開させた作品には、謎かけやユーモア、希望や恐怖といった感情が隠れていることに気づかされる。続く第2章「多声楽(ポリフォニー)─複数であること」では、父が音楽教師、母が声楽家という音楽一家に育ったクレーが、多声楽的な思考を絵画に取り入れた「ポリフォニー絵画」としての作品を取り上げる。点や線や色面など複数の自立したモチーフが、音楽のフーガのように互いに追いかけあい、重なりあうことで多層的で神秘的な造形表現となっている。オペラ好きでもあったクレーが、時間のなかで重なりあう音楽的主題を、絵画のなかでどのように造形化したのかといった謎ときも見ることができる。

パウル・クレー《洋梨礼讃》1939年

個人蔵(スイス)、パウル・クレー・センター(ベルン)寄託

ⒸZentrum Paul Klee c/o DNPartcom

また、第3章「デモーニッシュな童話劇」では、第一次世界大戦にドイツ兵として召集されたクレーが、戦争の渦中にいながらも画家として世間からの評価を確立していった作品、《窓辺の少女》(1920)や《墓地》(1920)といった作品を紹介する。一見のどかな夢の世界を描いているように見えながら、実は悪魔的な気配を感じさせる絵など、生と死の中間の住人たるクレーの謎に触れながら、その創造の源泉まで遡る。そして後半に入り、第4章「透明な迷路、解かれる格子」では、クレーのさまざまな表現手法の謎を追う。例を挙げれば、《アフロディテの解剖学》(1915)のように、一度完成した作品をはさみやナイフで分断し、それをまた別の作品のなかで再構成するといった挑戦的な試みがある。完成したものを解体し、異なる作品を再創造するといった行為はクレー自身の自己批判の表われなのだろうか。また記号や格子が断片的に「グラフィカル」なコンポジションを模索しようとした、《柵の中のワラジムシ》(1940)や、《花ひらく木をめぐる抽象》(1925)といった方形の色面によって構成される代表的な作品シリーズなどもここで紹介される。

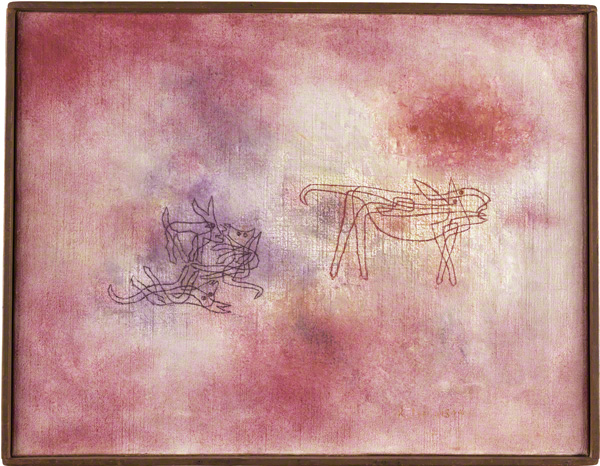

続いて第5章「中間世界の子どもたち」の作品は、クレーを語るときにつねに引用される彼の墓碑にも選ばれた言葉と結びついている。「この世で僕を捉まえることはできない。僕は死者たちのもとに、そしていまだ生まれていない者たちのもとに住んでいるのだから」。これは第一次世界対戦を体験したクレーの内部省察と抽象芸術に対する彼の思考が凝縮されている。この章には、無邪気に遊ぶ子どもと母親の獣の姿を描いた《彼女は吠え、僕らは遊ぶ》(1928)という作品があり、展覧会のドイツ語のサブタイトル「Spuren des Lächelns(ほほえみのあしあと)」は谷川俊太郎氏がこの絵に寄せた詩からの引用だ。このように彼が描こうとする世界は、詩的な言語感覚にも共通するような簡単に捉まえることのできない謎に包まれている。最終章である第6章「愚か者の助力」では、皮膚硬化症という不治の病と闘った晩年のクレーが体の自由が奪われながらも、線描で描いたどこか滑稽でユーモラスな作品を中心に構成している。無類の猫好きとして知られるクレーが、《猫と鳥のスケルツォ》(1920)では猫と相性のよろしくない鳥とを共演させ、直線と曲線を使い巧みに構成した不思議な悲喜劇を見せている。《星の天使》(1939)、《天使、まだ手探りをする》(1939)といったクレーが好んで描いた天使のモチーフもこの章に登場する。

《彼女は吠え、僕らは遊ぶ》1928年

パウル・クレー・センター(ベルン)蔵

ⒸZentrum Paul Klee c/o DNPartcom

「秘密」を愛する画家クレーは、「もうひとつ」の次元を絵の中につくることで、作品に多義性をもたらせた。しかし、見るものに謎めいた足跡を残していきながら、追いかける者にその答えを残したのだろうか? 宇都宮美術館学芸員の石川潤氏は「クレーの作品世界には“解ける謎”だけでなく“解けない謎”があり、むしろ“解けない謎”こそがクレーの魅力の根幹をなしているのではないか」と語った。クレーの深い精神性と芸術性をつなぐ「手がかり」を探すことは永遠に解けない謎解きのようなものだが、そこが本展の楽しみ方ではないだろうか。スイスと日本の美術館スタッフが緊密に連携し、クレーの謎めいた魅力を一層に深く掘り下げた展示は、これまで数々のクレー展を制覇している熱心なファンにとっても見応えがあるものだと思う。

パウル・クレー だれにも ないしょ。

会期:2015年7月5日(日)〜9月6日(日)

会場:宇都宮美術館

栃木県宇都宮市長岡町1077

Tel. 028-643-0100

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)