トピックス

[PR]美術鑑賞は人を幸せにできるのか?:フィンランド国立アテネウム美術館×DNP ミュージアムラボ シンポジウム レポート 後編

白坂由里(美術ライター)

2017年04月15日号

「幸せになる美術鑑賞」をテーマに、フィンランド国立アテネウム美術館とともに、未来に向けて新プロジェクトを始める「DNP ミュージアムラボ」。そのキックオフとして、昨年11月2日、DNP五反田ビルで、シンポジウム「ミュージアムの幸せ効果—美術鑑賞の可能性から考える—」が開催された。本稿前編では、アテネウム美術館のスザンナ・ペッテルソン館長、岐阜県現代陶芸美術館学芸員 山口敦子氏らの講演から、フィンランドと日本の美術館の現場報告について紹介した。(前編はこちら。)

続いて後編では、應義塾大学准教授 川畑英明氏による美術鑑賞と脳の働きについての研究、東北福祉大学准教授 大城泰造氏による臨床美術の報告、DNP ミュージアムラボによる、マルチメディアを用いた鑑賞システムの成果についてレポートする。最後に登壇者一同で行なわれたパネルディスカッションの重要点も挙げたい。

DNPミュージアムラボが開発した鑑賞補助システム

Finnish National Gallery / Anna Kari

美術鑑賞は、脳を幸せにする

「美術鑑賞と脳の働き—美的経験の成り立ちを脳科学と心理学から探る—」

川畑英明(慶應義塾大学准教授)

人は、絵を見たときに、どのように美を感じているのか。美を感じているときに脳はどのように動いているのか。心理学からスタートし、脳科学をツールのひとつとして研究する川畑英明氏は、「脳は幸せになるために美を感じようとする」と語る。美術鑑賞は、「快」を得たり、意欲を起こしたりして、その結果「幸せ」を感じる人間の営みのひとつだという。

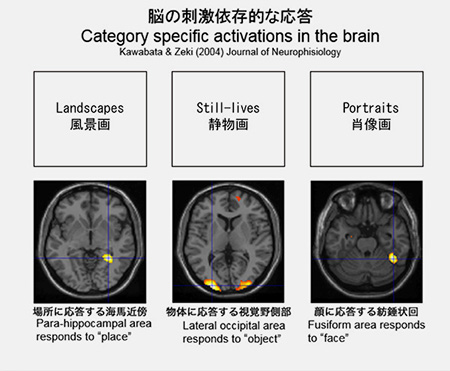

まず、絵画を見たときに脳はどのように働いているか。fMRI(機能的磁気共鳴画像)装置の中で、被験者に風景画、静物画、肖像画を多数見せて、脳のどの部分が大きく活動を変化させるのか調べたところ、風景画では、「場所」に対する情報を処理する「海馬近傍」、静物画では、「物体」に対する情報を処理する視覚野の側部にある「第三次視覚野」や「側方後頭皮質」、肖像画では「人物」に対する情報処理をする「紡錘状回」が活動を高めることがわかった。「絵画を見るときには、脳の中で場所や物体、人物に対する情報処理が行なわれ、絵画を分類している。言うなれば、脳の情報処理に合わせて美術のカテゴリーが生まれてきたともいえる」という。ちなみに抽象画では、多様な視覚の特徴を含んでいるため、特異的に応答する脳の活動部位は見つかっていない。

風景画、静物画、肖像画の絵画カテゴリーとその脳活動

Kawabata & Zeki (2004) Journal of Neurophisiology

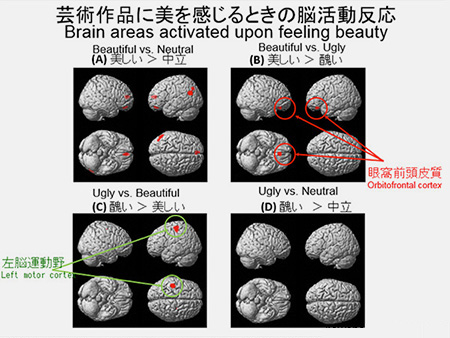

人が美を感じる対象は、鑑賞者の性別や文化、経験などによってさまざまだ。しかし、「対象は違っても、美を感じるときの心や脳の働きには共通性がある」という。実験により、「美しい」と感じるときには、前頭葉(額)の下部に位置する眼窩前頭皮質が活動を高め、「醜い」と感じるときには左脳、左半球の運動野(運動を司る領域)が活動を高め、回避的な行動を取ることがわかった。なお、音楽を聴いて美を感じるときも眼窩前頭皮質が働く。

また、電気刺激によって、眼窩前頭皮質の働きを弱めると、「美」を感じる感覚が低下することもわかった。ただし「醜」には変化が見られないことから、脳の中では「美」と「醜」は対立項ではなく共存するといえるという。

芸術作品に美を感じるときの脳活動反応

(A)美しさ>中立 (B)美しい>醜い (C)醜い>美しい (D)醜い>中立

Kawabata & Zeki, 2004

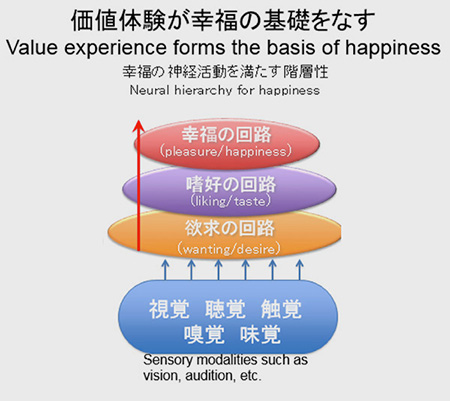

「眼窩前頭皮質は脳の中で報酬系と関連し、美はご褒美になるのです。眼窩前頭皮質は、何かをしたいという欲望や、人物を望ましいと思うときにも活動する場所。つまり、美術を鑑賞する経験は、喜びや幸福を感じる基礎となるといえます。喜びや幸福を感じる回路の中に、嗜好や趣味の回路があり、その中に欲求や報酬の回路がある。私たちは、視覚や聴覚の刺激を受け、情報処理に基づいて欲求を満たそうとする、あるいは美を感じることによって欲求を満たそうとする、そうした脳の仕組みの先に好き嫌いの判断をし、その先で喜びや幸福を得ているのです」。

価値体験が幸福の基礎をなす

では、どうすれば「美」を感じる助けになるのか。「何が美しいかは曖昧なもので、美は見方のフレーム(文脈)によって変化します。例えばアンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボックス》を倉庫に置くか、美術館に置くか。あるいは、同じ写真でも、報道(リアル)写真といわれるより、アート作品だといわれる方が評価の反応が高まる。意思決定や情動、感情などの脳の領域(前頭葉)、視覚情報処理を担う後頭葉の処理も高まります」。

また、作品への関わり方によっても変化する。「作品をただ見るよりも、解説のメモを取りながら、さらに絵を真似て描きながら見る方がエネルギー的な、活動性を増す心理的変化を起こすことがわかりました」。

文脈や関わり方による価値転換もあり得る。脳への作用に考慮した、新しい美術鑑賞プログラムが期待される。

川畑英明氏

病を改善し、自己実現を図る創作活動

「美術の力:福祉の現場から」

大城泰造(東北福祉大学准教授・日本臨床美術協会理事)

独自のアートプログラムによる創作活動を通じて、五感を刺激することにより脳を活性化させ、認知症の症状を改善または進行を抑制する「臨床美術(クリニカルアート)」。医者・美術家・ファミリーケア・アドバイザー(介護者を対象としたカウンセラー)」がチームを組み、医療・美術・福祉の壁を越えた活動が特徴だ。患者が描いた絵を通じて心理状態を分析する芸術療法(アートサイコセラピー)とは異なり、参加者自らがアートを創作することで自らを変え、自己実現を目指す。

「認知症とは、これまでの人生で獲得してきた機能をひとつずつ失っていく病気です。日常生活の中で自信を失い、イライラし、悲しみを抱く。家族も同様に苦しみ、つい声を荒げてしまい、それを悔やんだりする毎日です。そんな中で作品を生み出し、それを他者に褒められると、自信が生まれ、生きる意欲をとり戻します。自己肯定感や生活の質の向上にもつながっていく。それは家族にとっても救いとなります。患者に優しく接することができ、参加すれば、介護疲れの中での休息になるのです」と大城氏。

臨床美術の制作風景より

プログラムの最初は歌や体操、題材にまつわる話などでリラックスした雰囲気をつくる。アート制作の後は作品を展示し、鑑賞会を行なう。「講評会のように作品に対するアドバイスや優劣を付けるのではなく、どんな絵でもほめます。どんな絵にも必ずいいところ、私をハッとさせるところがあり、それを見つけられなければ臨床美術士である私の感性が鈍っていることになる。本気で褒めていることが伝われば、患者さんも顔がパッと明るくなります」。

現在では、高齢者だけでなく、子供の感性教育や一般社会人のメンタルヘルスケアにも広がっているそうだ。福祉の場面に限らず、一人ひとりを認める「多様性」につながる話だった。

大城泰造氏

鑑賞システムの開発から発見された人々の行動

「マルチメディアシステムは鑑賞にどう作用するか」

田中美苗(大日本印刷株式会社)

DNP ミュージアムラボでは、ルーヴル美術館との共同プロジェクト「ルーヴル – DNP ミュージアムラボ」、「フランス国立図書館との共同プロジェクト」などで美術鑑賞のためのマルチメディアシステムを開発。これらのマルチメディアシステムは、国内外の多くの美術館に設置もされている。

今回は、その過程での発見が語られた。例えば、作品を見てからマルチメディアシステムで鑑賞し、再び作品を見るとどうなるかという研究では、マルチメディアシステム使用後の方が、興味・関心の高まりが表れた。「日本の美術館では、先入観のない作品との出会いが望まれるが、ある程度予備知識があった方が感動するともいえます」と田中美苗氏は語る。

また、『ルーヴル – DNP ミュージアムラボ 第7回セーヴル磁器展』では、器を人が使っていたことを感じさせるために、「ミラーニューロン」に着目。ミラーニューロンとは、自ら行動するときにも、他の個体が同様の行動をする状態を見ているときにも活動する神経細胞のこと。陶器の制作過程を示す映像で、手が登場する映像と手が出てこない映像とで比較したところ、手が登場する映像では脳内のミラーニューロンシステムが活性化することがわかった。「あたかも自分がつくっているような気持ちになっている可能性があり、こうした解説映像を制作する場合、手が登場する映像の方が鑑賞者を引き込めるかもしれない。道具が出てくるだけでも、道具から“手”のイメージを感じ、同じような効果がある」という。

セーヴル磁器のつくりかたを解説した映像を体験/九州大学樋口教授との共同研究

そのことから、オブジェクトを手にとって操作する「タンジブルユーザーインターフェイス」を制作。セーヴル磁器のミニチュアを手にとって所定の場所に置くと、コンテンツが現れる仕組みをつくった。「こうした鑑賞システムに行列ができるのは悩みの種ですよね。けれど、タンジブルユーザーインターフェイスでは、タッチパネルと比較して、実際に操作している人を見るだけでもミラーニューロンシステムが活性化することがわかりました」。

タッチパネルとタンジブルユーザーインターフェイスの比較実験

今後、DNP ミュージアムラボでは、これまで開発してきたインタラクションの仕組みや科学的な検証の手法と、アテネウムでの教育普及プログラムを掛け合わせて新しい取り組みを行っていく。「高齢化社会が進む中、美術鑑賞が知的な刺激や共感のきっかけを与え、精神面での健康に役立てるのではないかと考えています」。

田中美苗氏

記憶を想起する美術館——パネルディスカッションから

最後に、山口氏の進行のもと登壇者一同で行なわれたパネルディスカッションから、日本の美術館でも取り入れられそうな提案をピックアップしたい。その前に、登壇者の間であらためて「美術鑑賞」とは何か意見が交わされ、「美術作品を通じた自己や他者(作家、鑑賞者同士)との出会い」という見解で一致した。田中氏からは「SNSの影響で、感想をシェアしたいという傾向が見られる」、大城氏からは「あなたがどう思ったか、誰でも正解である」という言葉が付け加えられた。

そうした理念に有効な美術鑑賞プログラムとして、イトコネン氏から、アテネウム美術館で実施している「VTS(ビジュアル・シンキング・ストラテジー)」を活用し、鑑賞者同士が自由にディスカッションするグループガイドツアーの事例が挙げられた。最初に情報を与えず、何が見えるかを言葉にしていき、ファシリテーターは質問をやりとりしながら鑑賞者同士の会話をつなぎ、結論を出さない。川畑氏から、VTSには「自分は作品をどう見たか言語表現で伝える」、「他者の意見を受け止める。意見の喰い違いを消化する共感性が育まれる」という2つの側面があることが語られた。

また、山口氏から「鑑賞者が、作品そのものよりもその背景にある画家などのストーリー性を求める傾向がある」という課題について問いかけると、ペッテルソン館長からは「むしろストーリーをつくり、語り、共有するべく情熱を傾けることが必要」だと返された。フィンランド独立100年を迎える2017年には、独立のアイデンティティともなったコレクションを選び、「フィンランド芸術のストーリー」と名付けた巡回展を開催するとともに、資料提供、学校との連携を含むパブリックプログラムも展開する。作品のイメージを繰り返し露出させることで、新しいアイコン的な作品を生み出そうともしている。タクシー運転手や美容師などお客と話をする職種の人々を、美術館の語り手として巻き込むアイディアなど発想も柔軟だ。

大城氏から、作品制作を通じて記憶がよみがえり、自身のストーリーを見つめ直す回想法の話もあった。

鑑賞プログラムが充実した思い出になれば、「またあの作品を見たい」「またあの美術館に行きたい」という気持ちが鑑賞者に湧き上がり、やがてそれが「アート作品を育てたい、シェアしたい」という気持ちにつながるのではないか。最後に「記憶を想起する装置としての美術館」というキーワードが共有され、約3時間30分にわたるシンポジウムは終わった。

登壇者一同によるパネルディスカッション

フィンランド国立アテネウム美術館 × DNP ミュージアムラボ シンポジウム

「ミュージアムの幸せ効果―美術鑑賞の可能性から考える―」

日時:2016年11月2日(水)14:00〜17:30

会場:DNP五反田ビル 1Fホール

登壇者:スサンナ・ペッテルソン(アテネウム美術館館長)、サトゥ・イトコネン(アテネウム美術館パブリックプログラム担当)、山口敦子(岐阜県現代陶芸美術館学芸員)、川畑秀明(慶應義塾大学准教授)、大城泰造(東北福祉大学准教授)、田中美苗(大日本印刷株式会社)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)