トピックス

DOMANI・明日展PLUS X 日比谷図書文化館

──文化庁新進芸術家海外研修制度の作家たち

柘植響(アートライター)

2017年12月15日号

対象美術館

文化庁は日本の芸術界の未来を牽引する人材育成を目的として、1967年より「新進芸術家海外研修制度(旧・芸術家在外研修制度、以下在外研修)★」を始め、今年で50周年の歴史を刻む。文化庁文化部芸術文化調査官の林洋子氏に、時代とともに歩んだ在外研修の変遷、「DOMANI・明日展」の姉妹展であり、今年は千代田区立日比谷図書文化館を会場とする「DOMANI・明日展PLUS」の企画経緯についてお話しを伺った。

「DOMANI・明日展PLUS X 日比谷図書文化館 Artists meet Books ──本という樹, 図書館という森」

新進芸術家海外研修について

文化庁の在外研修は、美術、音楽、舞踏、演劇、映画、舞台美術、メディア芸術といった各分野で活躍が期待されている芸術家たちが、生活者として海外で暮らしながらプロとしての道を歩み続けるためのバックボーンを

林洋子氏

当初は帰国後、公募団体の幹部や美術大学の指導者になるといった個人的キャリアパスの側面が強く、1997年に成果発表の場として「DOMANI・明日展」が始まるまでは、とくに研修の成果発表を求めるものではなかった。1960-70年代は毎年数名のエリート中のエリートが厳選される傾向があったが、90年代、さらに2000年代以降は、年に約20名が送られるようになり、海外を活動拠点にし、ネットワークを広げたいという応募者が増えるようになる。「在外研修はアーティストの人生にとってシフトチェンジのきっかけにもなっています。ですから制作を生涯続けていく覚悟とある程度のキャリアがあり、より高いステップアップを目指し、グローバルな制作活動を志すアーティストたちの背中を押していきたいと考えています」と語る。国際美術展のなかでも世界的に注目を浴びる3つの舞台──ヴェネツィア・ビエンナーレ(日本館)、ドクメンタ、ミュンスター彫刻プロジェクト──をすべて制覇している日本人は川俣正のみで、2つに出品経験があるのは荒川修作、遠藤利克だけだ。最近では在外研修経験者である曽根裕、田中功起がいるが、諸外国と比較して多くの日本人の現代美術家が国際的に活躍しているとはまだまだ言いがたい状況である。そんななか、ヴェネツィア・ビエンナーレ美術展の日本館展示作家は在外研修を経たアーティストが3年連続で選出された。この制度で岩崎貴宏は2007年にイギリス、塩田千春は2004年にドイツ、田中功起は2008年にアメリカに滞在し、その後もそれぞれ海外での発表を続けている。

岩崎貴宏「逆さにすれば、森」展示風景 2017(第57回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館)

Out of Disorder (Mountains and Sea), 2017

photo by Keizo Kioku

photo courtesy of the Japan Foundation

© Takahiro Iwasaki

courtesy of URANO

文化庁が先鞭をつけた芸術家への支援も90年代以降は、ポーラ美術振興財団、吉野石膏美術振興財団、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)、五島記念文化財団といった民間財団がいろいろな形でのサポートを始めるようになる。またアートアワードトーキョー丸の内、日産アートアワードといったアワードも増え、国内外のアーティスト・イン・レジデンス同士の交流も盛んになり、アーティストにとってもこの20年間で選択肢が多様化した。林氏は「在外研修は国費だからこそ景気に左右されず50年間継続してきた歴史があります。美術の専門家として滞在し、そこに住む人々と関わりながら制作や活動を展開し、同時に自分を見つめなおすサバティカル的な体験として研修を捉えています。また、美術はすぐに結果を出すことが難しいですから、帰国後も時間をかけてアーティストのなかで熟成発酵させる時間が必要です」と言う。しかし、ヨーロッパやアメリカで多発するテロの影響やイギリスなど滞在ビザの審査が厳格化しているという国際情勢も影響し、「海外へ行きたがらない若いアーティストも増え、この制度を豊かに継続するために「DOMANI・明日展」や「PLUS」展などの展覧会のプレゼンスを今後はより高めていく必要があります」と成果発表の重要性についても語った。

ちらし 左:「第20回DOMANI・明日展」 右:「DOMANI・明日展PLUS X 日比谷図書文化館」

「本という樹, 図書館という森」

在外研修50周年の節目である「第20回 DOMANI・明日展」より一足早くオープンしたのが発展企画の「DOMANI・明日展PLUS X 日比谷図書文化館」である。「DOMANI・明日展PLUS」は、2015年より別会場を使ったムービング・プロジェクトとして立ち上がり、DOMANI本展の会場である国立新美術館の天井高のある展示室には不向きなジャンルや作家の発表の場として企画されてきた。

本展で4回目となる「PLUS」展は、「Artists meet Books ──本という樹, 図書館という森」をサブタイトルに、都心でもアクセスのよい日比谷公園内にある千代田区立日比谷図書文化館で開催されている。今回の図書文化館を会場とした「PLUS」展は、2003年に没した戦後日本を代表する彫刻家である若林奮がコンセプトの核となっている。若手アニメーション作家の折笠良と林氏が「第19回DOMANI・明日展」のトークで交わした会話がその端緒となったという。

「DOMANI・明日展PLUS X 日比谷図書文化館」会場風景 2017

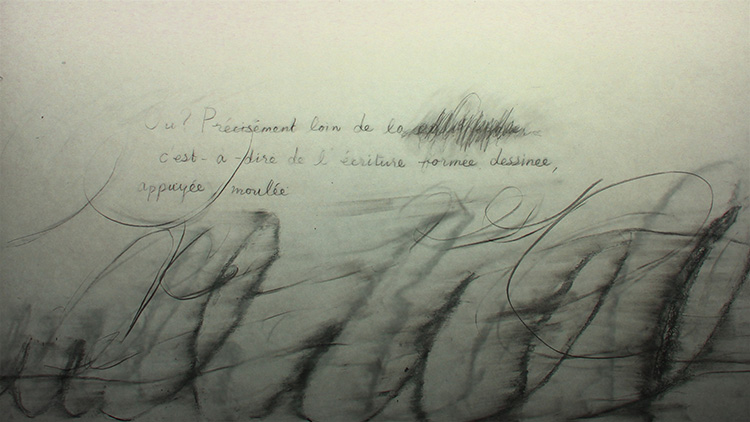

折笠は2015年から一年間、文化庁新進芸術家海外研修員としてモントリオールにあるシネマテーク・ケベコワーズで研修した。作品では詩や文学から起こした手描き文字をコマ撮りアニメーションにしているため、「どのような本を海外に持参したのか」と林氏が質問したところ、若林奮が1973年から翌年にかけてのフランス在外研修時代に書いたテキストを含む『I.W──若林奮ノート』(書肆山田、2004)であると答えた。若林のパリ研修時代の体験につながるテキストを、約40年後に折笠がモントリオールでの研修の日々のなかで読んだということは、師弟関係もない、表現分野も彫刻とアニメーションと異なる二人が世代と場所を超え、アーティストとしての思考と血脈を「作品」よりむしろ「本」によって引き継いだという発見がこの企画の枠組みとなったという。

折笠良《Notre chamble》2016

若林はフランス滞在中に家族と共に旧石器時代の遺跡をめぐり、遠い先史時代の人間が描いた洞窟壁画を見ては石をひろい、ノートに言葉を連ね、その後自然と芸術の関わりについて多くの仕事をのこすことになる。妻であり画家でもある淀井彩子は、若林の在外研修時代を振り返って、「一年間では本格的な彫刻制作に至ることは難しく、『空白期』とみなされがちだが、かえってこの時間がその後の若林芸術の背骨となる着想、素材集めの機会になっていた」と語ったことがある。

「PLUS」展では若林の彫刻作品を展示するのではなく、45年間タイムカプセルに入っていたかのようにアトリエに保管されていた石、本、スケッチブック、そして『I.W──若林奮ノート』の手稿が、初めてアーカイブとして展示されている。

その若林のアーカイブを中心に、後継世代の作家の「本」から発想を得た作品がならぶ。バンコクに滞在した小林孝亘は「森」をテーマにした絵画や自らの書棚の再現や自著のためのメモなど、オックスフォードで学んだ寺崎百合子は図書館をテーマとしたドローイング、エディンバラに行った宮永愛子は古いトランクをつかった作品、モントリオールに飛んだ折笠良はコマ撮りアニメーション作品、フランクフルトから帰国したばかりの蓮沼昌宏は「キノーラ」という映画の先祖といわれる装置をつかったアニメーション作品である。また美術館を「読書する空間」、または「書物」としたコンセプトでさまざまな展示経験のある藤本由紀夫をゲスト作家に迎え、階上の図書フロアでの展示も行なう。

また、出品作家6人それぞれに今回の展示に関わる本やインスピレーションとなった本をあげてもらい、図書フロアでそれらを実際に手にとって読むことができるという図書館ならではの楽しみ方も用意されている。

豊かな森に囲まれた図書文化館は、特徴のある三角形の昭和のモダニズム建築で、一辺の壁面がガラスになっており、本の頁を繰りながら樹々の葉色の変化とともに季節のうつろいも感じることができる。「これまで美術に縁がなく、図書館を利用するために来館する人々が予期せず現代美術に遭遇し、図書館という空間を新たに感じることがあるかもしれません」と林氏は期待する。「PLUS」展は美術という媒介を通して「本」「図書館」「アーカイブ」の重要性を再考するよい機会となるのではないだろうか。

千代田区立日比谷図書文化館

★──文化庁ホームページ「世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成」 http://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/

DOMANI・明日展 PLUS × 日比谷図書文化館 Artists meet Books ──本という樹, 図書館という森

会期:2017年12月14日(木)〜2018年2月18日(日)

会場:千代田区立日比谷図書文化館 1F 特別展示室

東京都千代田区日比谷公園1−4/Tel.03-3502-3340

主催:文化庁、千代田区立日比谷図書文化館

協力:アート・ベンチャー・オフィス ショウ

観覧料:一般300円、大学・高校生200円

*千代田区民・中学生以下、障害者手帳および指定難病受給証をお持ちの方、付き添いの方1名は無料。

*住所が確認できるもの、学生証、障害者手帳をお持ちください。

■DOMANI・明日展 PLUS × 日比谷図書文化館 関連イベント

□「書物/アートという装置、読書という体験」

日時:2018年1月7日(日)14:00〜15:30(13:30開場)

会場:日比谷図書文化館 地下1階 日比谷コンベンションホール(大ホール)

出演:藤本由紀夫、折笠良、蓮沼昌宏

定員:180名(事前申込順、定員になり次第締切)

参加費:無料

️□ アーティストトーク Vol.1「若林奮 1973年在外研修──旧石器時代洞窟遺跡を巡る」

日時:2018年1月21日(日)14:00〜15:30(13:30開場)

会場:日比谷図書文化館 4階 スタジオプラス(小ホール)

出演:淀井彩子(画家、若林奮夫人)、水沢勉(神奈川県立近代美術館館長)

定員:60名(事前申込順、定員になり次第締切)

参加費:無料

️️□ アーティストトーク Vol.2「図書館、本の記憶──イギリスでの経験を通じて」

日時:2018年2月4日(日)14:00〜15:30(13:30開場)

会場:日比谷図書文化館 4階 スタジオプラス(小ホール)

出演:寺崎百合子、宮永愛子

定員:60名(事前申込順、定員になり次第締切)

参加費:無料

▽ 申込方法

電話(03-3502-3340)、e-mail(college@hibiyal.jp)または日比谷図書文化館1階受付にてイベント名、お名前(よみがな)、電話番号をご連絡ください。

未来を担う美術家たち 20th DOMANI・明日展

会期:2018年1月13日(土)〜2018年3月4日(日)

会場:国立新美術館 企画展示室 2E

東京都港区六本木7丁目22-2/Tel.03-5777-8600(ハローダイヤル)

主催:文化庁、国立新美術館

観覧料:一般1,000円(800円)、大学・高校生500円(300円)

*( )内は前売および20名以上の団体料金。

*高校生、18歳未満の方(学生証または年齢のわかるものが必要)および障害者手帳をお持ちの方(付添の方1名含む)は入場無料。

*「DOMANI・明日展」「DOMANI・明日展 PLUS × 日比谷図書文化館」の相互割引あり。

■ 20th DOMANI・明日展 関連イベント

□ アーティスト・トークvol.6「アジア・パシフィック圏と日本を行き来すること」

日時:2018年1月27日(土)14:00〜

会場:国立新美術館企画展示室2E入口特設会場

出演:中村裕太、小林孝亘、アルベルト・ヨナタン

参加費:無料

申込:不要

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)