アート・アーカイブ探求

与謝蕪村《夜色楼台図》多視点の人間観──「早川聞多」

影山幸一

2016年08月15日号

国宝、個人蔵、無許可転載・転用を禁止

夜空への眼差し

山並みを背景にして軒を連ねる家々に雪が降る静かな晩の夜景図がある。日本人ならずとも冬の夜に人家の灯りを見つけると、ほっこりと人のぬくもりを感じることだろう。俳人であり、画家でもある与謝蕪村の代表作《夜色楼台図》(個人蔵)は、わかりやすい絵だが不思議な余韻を残す。

最も関心を引くのは、蕪村の雪の夜空を見つめる繊細な眼差し、その夜空の表現である。暗闇は平面的な単色でなく、濃い黒から薄い灰色の諧調で表わされ、雪雲を伴った真っ黒なにじみが部分的にある。この夜空にリズムを与えているのが、下辺横一帯に広がる屋根と、それに呼応する山の凹凸の折れ線グラフのような稜線、ジャズでも聞こえてきそうだ。夜の天空から真っ白な雪が降ってくる。夜空には何かが潜んでいるのだろうか。

画面は絵巻ものを途中で断裁したような横長で、画面右の題詩と絵の関係が絶妙なバランスである。書体は独自のデザインなのか、詩と絵は別々に鑑賞できるのか等々、蕪村の趣向は絵の世界に入る前からすでに始まっている。画面は右から左へと視線を誘い、絵の全体像を見せてから、不定形な雪片と屋根に積もった純白の雪の冷たさと、窓の明かりの温かさへ、そして、江戸時代の雪景色の世界へと心を向かわせる。どのような意図で描かれたのだろうか。平明に見えて滋味と計りしれない広がりがありそうだ。

『与謝蕪村筆 夜色楼台図』(平凡社)の著者である、国際日本文化研究センター(以下、日文研)名誉教授の早川聞多氏(以下、早川氏)に、《夜色楼台図》の見方を伺いたいと思った。早川氏は江戸時代の美術史、文化史に詳しく、1983年には「特別展 没後二百年記念:与謝蕪村名作展」を大和文華館で企画担当された。早川氏の京都のご自宅を訪ねた。

早川聞多氏

父と蕪村

早川氏の和室に招いていただくと、まず目に飛び込んできたのが書棚の上の長押(なげし)に掲げられた《夜色楼台図》だった。額装された《夜色楼台図》がすっきりと部屋になじんでいる。複製とはいえ下から見上げると、実際に山を見ている気持ちになり想像力が増す。書棚には早川氏の父が所蔵されていたという古書が壁一面にびっしりと納まっている。歌人で画家、書家で篆刻家、錦心流の免許皆伝の琵琶奏者でもある。東京・深川生まれの文人、早川幾忠(1897-1983)が早川氏の父であり、五千冊以上あるという本には一ページのもれもなく目を通した跡があり、すべて読み通していたという。

早川氏は1949年鳥取県に生まれ、京都に育った。独学で生きてきた父親を尊敬している早川氏は、父の勧める哲学を修めるため、国際基督教大学へいったん入学したが、大学紛争が起きたため、紛争が治まった東京大学へ進学、熱心に野球をしていたそうだ。大学院は大阪大学の文学研究科へ進み、日本美術史を専攻、多彩な表現の与謝蕪村に関心があったため修了論文のテーマにしたという。1978年に大和文華館へ就職し学芸員となり、コンピュータによる美術研究を日本でいち早く導入した。インターネットがまだない時代に、美術情報を世界へ発信する未来を予測した活動は、モニターに表示される文字をプログラミングするところから始め、現在のアート・アーカイブの先端だった。1987年日文研へ転職、文化資料研究企画室で2015年の定年退官まで与謝蕪村や浮世絵春画をテーマに研究を続けてきた。

蕪村の《夜色楼台図》の第一印象を早川氏はいまでも覚えているという。修士論文で蕪村を取り上げることを決めた1977年頃、大阪千里にあった国立国際美術館で実物と出会った。「冬の景色だけど、ふわーっと温かい感じがして、立ち去ろうとしたけれど、3、4回振り返っては眺めた。画面そのものが厚みをもって膨らんで、人のような感じに見えてきた」と早川氏。以降、40年ほど日本文人画★1の大成者である与謝蕪村と、多彩な文人であった父とを重ね合わせるように研究をしてきている。

★1──江戸中期、中国文人の生き方や美意識への憧れから日本独自に発達した絵画様式。当時中国の文人画は最新の美術として注目されていたが、日本の文人画は南宗画と北宗画が同居するなど、中国とは異質な点が多く、南画とも呼ばれる。

僧にも非ず俗にゐて俗にも非ず

蕪村の人柄が偲ばれる蕪村の手紙はたくさん残されているが、蕪村については謎の部分が多々ある。出自は1716(享保元)年、摂津国東成郡毛馬村(現大阪市都島区毛馬町)生まれとされるが、幼名や通称も知られず、どのような家庭に育ったかもわからない。

蕪村は、母の谷口姓を名乗っていたようで、二十歳頃までに江戸へ行き、俳諧を内田沾山(せんざん、?-1758)、漢詩を儒学者の荻生徂徠(1666-1728)門下の服部南郭(1683-1759)に学ぶ。その後、早野巴人(はじん、1676〜1742、夜半亭宋阿ともいう)の内弟子となり、俳諧を学びながら詩・書・画に励み、特に絵は多様な様式を吸収し、独学した。1744(延享元)年、敬愛する松尾芭蕉(1644-1694)の「奥の細道」の跡を遊歴し、蕪村と改号する。この頃、茨城県結城の弘経寺(ぐぎょうじ)で蕪村は剃髪し、法然(1133-1212)上人の開いた浄土宗の僧となった。

1751(宝暦元)年36歳となった蕪村は、木曽路を旅して上京、東山の麓の庵と推測される浄土宗総本山知恩院に僧房を得る。3年後蕪村は京都を去り、丹後宮津の見性寺竹溪(ちっけい)のもとに寄寓し、竹溪のほか、浄土宗の真照寺の鷺十(ろじゅう)と無縁寺の両巴(りょうは)ら俳人住職と親交を結んだ。

1757(宝暦7)年42歳、姓を母の故郷名から与謝と改め、京都へ帰り「とも女」と結婚、一人娘「くの」を授かり、画業による生活に入る。「肉食妻帯という仏教者としては破天荒な行ないを実践しながら、浄土真宗の教えを説いた親鸞(1173-1262)由来の『僧にも非ず俗にゐて俗にも非ず』という言葉が影響している」と早川氏はみている。

僧侶から俗人となった蕪村は、51歳のときひとり讃岐へ赴き南画を習得。旅をしながら五感を養い、こだわりなく注文に応じ、5種類もの画風を描きわけたが、表だって技術を見せることはしなかった。

1770(明和7)年55歳、俳諧に精進し「夜半亭二世」を継ぐ。1771(明和8)年池大雅の《十便図》に対して《十宜図》を描く。1776(安永5)年、俳人で儒者であった樋口道立(どうりゅう、1738-1813)が発起人となって芭蕉庵再興を企て、蕪村も協力し写経社を結成。1777(安永6)年、東山のひとつ瓜生(うりゅう)山北西の山腹にある金福寺(こんぷくじ)内、芭蕉庵近くに「祖翁之碑」を落成し「我も死して碑に辺(ほとり)せむ枯尾花」の句を手向けた。三本樹の水楼(玉松亭)における句会。

1778(安永7)年63歳になり画号を「謝寅(しゃいん)」とし、以降《夜色楼台図》など優品を生み出す。1779(安永8)年、三本樹の水楼にて句会。1783年(天明3)年68歳で没す。「祖翁之碑」の隣に眠る(図1)。

臨終の句のひとつに「冬鶯むかし王維が垣根哉」がある。中国唐時代の詩人であり画家でもあった王維(おうい、701頃-761、字は摩吉〔まきつ〕)を見習って画文二道を追求した蕪村の心ばえを知ることができる。詩と絵二つともに才能を発揮した世界にも稀な巨匠である。弟子に呉春、九老(きゅうろう)、金谷(きんこく)がいる。

図1:与謝蕪村の墓(京都・金福寺)

【夜色楼台図の見方】

(1)タイトル

夜色楼台図(やしょくろうだいず)。右に書かれている「夜色楼台雪萬家(やしょくろうだいゆきばんか)」の賛は、中国明時代の詩人である李攀龍(りはんりゅう、1514-1570)の七言律詩「懐宗子相」(『七才子詩集』所載)から採られた。英名:Night Over the Snow-covered City

(2)モチーフ

夜空、雪、山、家。

(3)制作年

江戸時代。1778年〜1783年、蕪村65歳頃。

(4)画材

紙本墨画淡彩。掛軸装(134.5×134.5cm、図2)。本紙料紙は、継ぎ目のない米粉入りの竹紙が用いられている。

(5)サイズ

縦27.9×横130.0cm。

(6)構図

横長のパノラマ構図。夜景のパノラマ図は珍しい。

(7)色彩

黒、白、灰、赤茶。

(8)技法

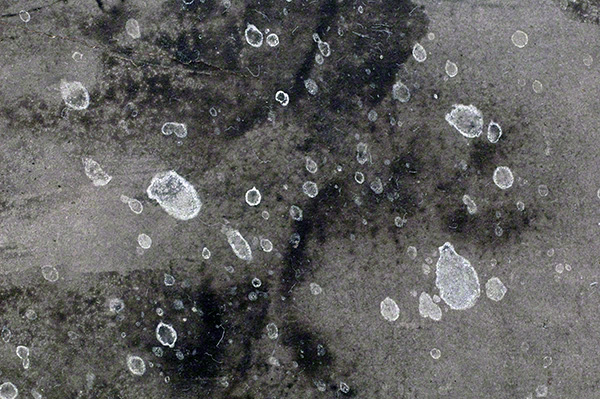

紙全体に胡粉★2の下塗りが施されていると推測される。紙の上に直接描くよりも滲みを抑え、混色すると微妙な色合いが得られる。夜空に施された濃墨はたらし込み★3を用い、胡粉の白を裏に含んで独特の黒味を呈し、また屋根に施された胡粉の一刷きは、下地の胡粉の上に一度淡墨を塗り、その上に再度重ねたもので柔らかな積もる雪を表わす(図3)。類型化した家並は南画の教科書『芥子園画伝(かいしえんがでん)』の影響がうかがえ、墨の外隈(そとぐま)によって雪景を表わすのは、明清画で常用された手法であり、胡粉を蒔き散らす胡粉散らしで降る雪(図4)を加えるなど、さまざまな技法が同等の重要さを示しながら並存している。一見、中国古来の水墨画に見えるが、文人画では下塗りや顔料を点ずることは邪道とされ、水墨画の理念からは外れる技法。

★2──牡蠣の貝殻を焼き粉末にした日本特有の白色顔料。微粒子でなめらかな絵具で艶のない質感が特徴。

★3──先に塗った絵具がまだ乾かない内に別の色をたらし、両方が自然ににじみ合う偶然の色彩効果を狙った手法。

図3:屋根に積もる雪と家の灯り《夜色楼台図》(部分)

図4:夜空に降る雪《夜色楼台図》(部分)

(9)落款

「謝寅(しゃいん)書」の署名(図5)、「謝長庚(しゃちょうこう)印」と「春星(しゅんせい)」の白文方印(図6)。署名の「謝」は地名の与謝から、「寅」は蕪村が私淑していた中国の画家・唐寅(とういん)から一文字ずつ取ったと思われる。

図5:署名「謝寅書」《夜色楼台図》(部分) 図6:印「謝長庚印」「春星」《夜色楼台図》(部分)

(10)鑑賞のポイント

横長の画面に冬の夜、なだらかな山並とその麓の家並みに雪が降る雪景色。一見伝統的な山水図のように見えるが、伝統的な山水図ではこのような都会の町並を描くことはない。家々の窓には代赭(たいしゃ)★4が点じられ、窓からもれる灯火を表わしている。晩年の蕪村は賀茂川西岸の三本木町の茶屋でしばしば月例句会を開いており、ひいきにしていた小糸という芸妓とも会っていた。二階から川越しに東を眺めれば本図の構図と一致し、京都東山の夜の雪景色を描いたものと見ることができる。画面左の上りゆく稜線は比叡山に連なり、右はなだらかに伏見に到る。麓の家並みは岡崎・祇園・清水界隈。しかし見えるままに写した実景図ではなく、蕪村の思い出、人生を実景に重ね合わせて雪夜の景色として表わした。見どころは蕪村のタッチ、線。考案と不用意が緊張関係を保つなかで現われる“練れたる不用意”とでも言った、一種不安定な線。そういう不安定な線を用いても出来上がった画面は、膨らみと厚みを持った存在感が感じられる。優品が多い晩年作のなかでも傑作として名高い蕪村の代表作。2009年国宝に指定された。

★4──赤鉄鉱を原料とし、やや明るい黄褐色または赤褐色の岩絵具。

人生の象徴

《夜色楼台図》について早川氏は「これは蕪村が三本樹の茶屋の二階でこたつにあたりながら見ていた冬の景色。雪が降る山を見ればありのままの人情を大胆に肯定する徂徠の学恩を、山麓の楼閣を見れば知恩院の開基、法然の法恩を思い起こすよすががあり、その山稜には己が人生を決定づけた親鸞と芭蕉の俤(おもかげ)も宿っている。画面左の一乗寺村には、親鸞が救世観音の夢のお告げを受けたという百日別行の旧蹟があり、また画面右隅の大谷には親鸞の遺骨を移した廟所がある。楼閣が寺院(聖)とも茶屋(俗)とも区別のつかないように描かれていることも、聖と俗のはざまに生きた親鸞を暗示した意味深長な工夫かもしれない。また芸妓の小糸と雪見に行って遊んだり、あるいは普段の生活を思い出すなど、人間のもっている表と裏、聖と俗を含んだ蕪村の生きてきた世界が絵に濃縮されている。そして絵には出ていないが画面左手に位置する金福寺は、蕪村自らが終の住処と定めた場所であり、その山の裏の大津義仲寺には芭蕉翁も眠っている。すなわちこの絵に描かれた山は、蕪村の人生を導いたさまざまな先達の俤を宿す山であり、蕪村の人生の象徴であった。そこには人間を一面でとらえない、いい意味での表と裏、人間はひと筋縄ではとらえられないという、江戸人の多視点の人間観があるような気がする。《夜色楼台図》と同様に横画面の《富嶽列松図(ふがくれっしょうず)》と《峨嵋露頂図巻(がびろちょうずかん)》があるが、これらを合わせて、横もの三図を蕪村山岳三部作と考えたい。三図が少しずつずれて3つですべて。だぶりながら世界が見えてくる方が蕪村らしい」と語った。

白と黒、寒と暖の二極の世界と思われた《夜色楼台図》であったが、その内に点じられていた代赭は人間の生命力、命の尊さに気づかせる蕪村の趣向だったのかもしれない。夜空の黒にも複雑な色味があるように、雪の白もまた単純ではないことを蕪村は鋭く感知していた。水墨画の「墨は五彩を兼ねる」に、「胡粉の白も五彩を兼ねる」を重ねて表現したのではないか。対極をつなぐ多様な世界は豊かである。古そうで新しい蕪村の絵画に時代が追いつき、《夜色楼台図》の解読はこれから広がりを見せていくだろう。

早川聞多(はやかわ・もんた)

国際日本文化研究センター名誉教授。1949年鳥取県生まれ。1970年国際基督教大学人文学科中退、1974年東京大学文学部哲学科卒業、1980年大阪大学大学院文学研究科修士課程(芸術学専攻)修了。1978年大和文華館学芸員、1987年国際日本文化研究センター助教授、2001年同研究センター文化資料研究企画室 教授、2015年定年退官後、現職。専門:美術史学、文化史学。所属学会:美術史学会、国際浮世絵学会。主な著書:『蕪村画譜』(共著、毎日新聞社、1984)、『与謝蕪村筆 夜色楼台図─己が人生の表象(絵は語る12)』(平凡社、1994)、『春画(おとなの愉しみシリーズ1)』(すばる舎リンケージ、2014)など。

与謝蕪村(よさ・ぶそん)

江戸中期の日本文人画家・俳人。1716〜83(享保元-天明3)年。大坂の人。苗字は谷口。俳号に宰町、宰鳥、夜半亭(二世)、画号に子漢、四明、浪華、孟溟、囊道人、謝長庚、謝春星、謝寅など。二十歳頃江戸に出て、俳諧を内田沾山、漢詩を服部南郭に学ぶ。早野巴人の内弟子になり、俳諧を学びながら詩・書・画に励む。師巴人の没後十年間ほど「奥の細道」の跡を遊歴。36歳京都に上る。39歳丹後で画業に専念し、42歳で与謝と姓を改め「とも女」と結婚し、一人娘「くの」を得る。その後讃岐へ渡り、南画を磨き、池大雅と並び日本文人画の大成者となった。63歳頃から画号を「謝寅」。俳趣に富む略筆の墨画または淡彩の俳画を完成。68歳没。代表作に《夜色楼台図》《十宜帖》《鳶鴉図》《奥の細道図巻》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:夜色楼台図。作者:影山幸一。主題:日本の絵画。内容記述:与謝蕪村、1778〜1783(安永7-天明3)年頃、紙本墨画淡彩、一幅、縦27.9×横130.0cm、国宝、個人蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:個人、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Photoshop、4,36MB(300dpi、8bit、RGB)。資源識別子:「本紙全図」(4.44MB、JPEG、300dpi)。情報源:個人。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:個人

【画像製作レポート】

《夜色楼台図》は個人が所蔵する作品である。所蔵者に手紙で要件を伝え、一週間後に電話で画像借用を依頼、「作品画像借用書」を郵送。CDを郵送していただいた。作品の修復前後の画像も多く入っていたなかから、修理後の全体像が写っていた「本紙全図」(4.44MB、JPEG、300dpi、RGB、8bit、カラーガイド・グレースケール・メジャーなし)を選出した。画面の枠に沿って切り取りPhotoshop形式:4.36MB(300dpi、RGB、8bit)に保存。セキュリティーを考慮し、高解像度画像高速表示Flashデータ「ZOOFLA」によって拡大表示を可能にしている。

CDの画像は、作品を修復した(2006年10月20日〜2007年12月19日)直後に撮影された画像データだった。今号の画像製作では、明度を調整し、画面の枠に入っていた表装の布地をわずかに切り落とした以外は手を加えていない。データ量が40MBほどあれば拡大表示がより鮮明になったと思われる。

[2021年4月、Flashのサポート終了にともない高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」に変換しました]

参考文献

・中村溪男「古画名作裏話38 與謝蕪村筆 夜色楼台図」(『茶道の研究』第235号、茶道之研究社、1975.6.25、pp.23-26)

・飯島勇・鈴木進『水墨美術大系・普及版/大雅・蕪村』(講談社、1977.12.1)

・吉澤忠「與謝蕪村筆夜色樓臺圖について」(『國華』1026号、國華社、1979.8.10、pp.9-12)

・吉澤忠『日本美術絵画全集 全25巻 第19巻 与謝蕪村』(集英社、1980.4.30)

・早川聞多「『夜色楼台図』の著想」(『古美術』、三彩新社、1984.1.10、pp.60-76)

・早川聞多「蕪村画の魅力」(『蕪村画譜』、毎日新聞社、1984.12.1、pp.193-232)

・芳賀徹『與謝蕪村の小さな世界』(中央公論社、1986.4.30)

・山本健吉『與謝蕪村』(講談社、1987.5.25)

・早川聞多「〈研究ノート〉蕪村筆『夜色樓臺図』覚書──「魅力」の語り方を求めて」(『日本研究 第6集──国際日本文化研究センター紀要』、国際日本文化研究センター、1992.3.31、pp.115-136)

・早川聞多『絵は語る12 与謝蕪村筆 夜色楼台図──己が人生の表象』(平凡社、1994.4.15)

・佐々木丞平・佐々木正子『文人画の鑑賞基礎知識』(至文堂、1998.12.15)

・河野元昭「与謝蕪村の『夜色楼台図』自己を表現した文人画」(『週刊朝日百科 日本の国宝103 国宝の絵画2』通巻1209号、朝日新聞社、1999.2.21、pp.94-95)

・井上善男「雪の美術館28 与謝蕪村《夜色楼台図》」(『ゆき』第38号、雪センター、2000.1.20、表紙裏)

・佐々木正子「蕪村 その内的世界の旅」(図録『蕪村 その二つの旅』、朝日新聞社、2001、pp.18-25)

・橋本治「その七十八 曲がり角に来ていたもの 長沢蘆雪筆「龍虎図襖」と与謝蕪村筆「夜色楼台図」他(『ひらがな日本美術史5』、新潮社、2003.9.25、pp.51-63)

・佐藤康宏「雅俗の都市像──与謝蕪村「夜色楼台図」(佐藤康宏編『講座日本美術史 第1巻 物から言葉へ』、東京大学出版会、2005.4.26、pp.299-326)

・図録『与謝蕪村──翔けめぐる創意』(MIHO MUSEUM、2008.3.15)

・鬼原俊枝「口絵解説 国宝 紙本墨画淡彩夜色楼台図 与謝蕪村筆」(『月刊 文化財』549号、第一法規、2009.6.1、pp.2)

・文化庁文化財部「新指定の文化財:美術工芸品」(『月刊 文化財』549号、第一法規、2009.6.1、pp.4-6)

・岡田秀之「与謝蕪村 画俳ふたつの道の達人 夜色楼台図、峨嵋露頂図巻、富嶽列松図」(『別冊太陽』日本のこころ202、平凡社、2012.12.30、pp.1-9)

・図録『生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村』(読売新聞社、2015.3.18)

・「〈座談会〉蕪村余響三〇〇年 岡田秀之・深沢了子・有坂道子・藤田真一」(『文学』第17巻第2号、岩波書店、2016.3.25、pp.2-27)

・Webサイト:早川聞多「〔研究ノート〕蕪村筆夜色楼台図─漢詩の賛と絵について」『大和文華館』(大和文華館 美のたよりNo.62、1983.3.5)2016.7.26閲覧(http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/62/1983_62_3.pdf)

・Webサイト:早川聞多「〔特別展によせて〕蕪村の手紙」『大和文華館』(大和文華館 美のたよりNo.64、1983.9.1)2016.7.26閲覧(http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/64/1983_64_2.pdf)

・Webサイト:吉川逸治「美術の窓(8)蕪村晩年の絵と近代絵画」『大和文華館』(大和文華館 美のたよりNo.64、1983.9.1)2016.7.26閲覧(http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/64/1983_64_1.pdf)

・Webサイト:「与謝蕪村 夜色楼台図」『KIRIN ART GALLERY 美の巨人たち』(テレビ東京、2010.12.25)2016.7.26閲覧(http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/data/101225/)

主な日本の画家年表

画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。

2016年08月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)