ボーン・デジタルの情報学

第3回:電子ジャーナルの時代

大向一輝(国立情報学研究所准教授)2010年01月15日号

前回は、学術文献がどのような仕組みによって流通し、それが電子化・ネットワーク化によってどのように変化したかについて述べた。そこでは、タイトルや著者名、所蔵場所といった「何が存在するのか」「どこに存在するのか」に関する情報がデジタル化されただけにとどまっており、文献自体が電子化されたわけではない。それでは学術文献そのものの電子化はどのようにして行なわれたのか、今回は、学術知がつくられるプロセスに注目していきたい。

論文ができるまで

前回、学術文献は論文と専門書に大別されると述べたが、電子化に関しては論文が圧倒的に進んでおり、専門書をめぐる状況は一般書のそれと大差ない。そこで、本稿では論文の電子化について話を進めていく。ちなみに、論文と専門書では分量の違いもさることながら、学問分野によってどちらが重視されるかが大きく異なる。大雑把に言えば、自然科学分野では論文を出すことが、人文科学分野では専門書を出すことが高く評価されるという傾向がある。

論文が出版されるまでの基本的なプロセスは、現在まで一貫して変わらない。まず、出版社の役割を果たす学会の編集人のもとに著者からの論文が集められる。そして、同じ専門分野の有識者による査読(ピア・レビュー)によって出版に値する論文が選別され、最終的にそれらがまとめて論文誌として出版される。すなわち、1冊の論文誌には著者も研究テーマも異なる論文が複数掲載されることになる。

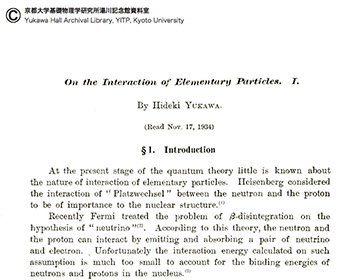

一方、印刷原稿の制作についてはコンピュータ環境・ネットワーク環境の進歩によって劇的に変化した。かつては、研究者が手書きで原稿を執筆し、印刷業者が組版して体裁を整えていた。湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞した1934年の論文の手書き原稿・印刷版を図1に示す。

1──湯川秀樹氏のノーベル賞受賞論文の手書き原稿・印刷版

引用出典=http://ocw.kyoto-u.ac.jp/yukawa/manuscript-printing

その後、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータが普及し始めた1970年代後半から、研究者自身が最終原稿を作成するための環境が徐々に整備され、自動組版ソフトウェア「TeX」、DTPソフトウェア「Pagemaker」、そして「Word」などを利用した論文作成が一般化していった。また、入稿についても、当初はプリントアウトを印刷業者に渡していたのが次第にデータでの入稿に切り替わり、インターネットを通じた送受信で済むようになった。

この時点で、すでに学術論文はボーン・デジタル、すなわち生まれた瞬間からデジタル情報であるものの、依然として流通するのは印刷された紙の冊子である。しかしながら、このような情報をデジタルのまま流通させるのはごく自然な発想であり、実現するのは時間の問題であった。それが、電子ジャーナル(電子論文誌)と呼ばれる出版形態である。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)