デジタルアーカイブスタディ

ミュージアム・ロストが起動させた“第四世代の美術館”

大橋正司(インフォメーションアーキテクト)

2020年03月15日号

美術館・図書館・公文書館・博物館(GLAM)のデジタルアーカイブ、ウェブサイトの利用者ニーズについて観察調査を行ない、論文「デジタルアーカイブをデザインする:『まだそこにいない』利用者に共感し本当に使われるサービスを作るために」(デジタルアーカイブ学会)の発表など、インフォメーションアーキテクトとして活躍しているサイフォン合同会社の代表・大橋正司氏に、情報世界から見た美術館のデジタルアーカイブについてご執筆いただいた。(artscape編集部)

デジタル技術は美的価値を帯びうるのか

本稿を執筆中の2020年2月現在、新型コロナウィルス感染症の影響が日本国内にもじわじわと広がり、多くの博物館や美術館が感染拡大を予防するため休館に追い込まれている。不意に人の眼差しを浴びなくなった作品たちとミュージアムは、どのように身じろいでいるのだろう。

物理的にその場にアクセスできなくなったときに、やはり多くの人に思い起こされるのはデジタル化の是非であろう。しかし、2020年のいまになって「いまこそヴァーチャル・ミュージアムの時代だ」などと言い出せば、多くの人が鼻を鳴らして読むのをやめるに違いない。インターネットがこれだけ普及しても、音楽におけるiTunes(Apple)や、映画におけるNetflixのようなメシアが、アートの世界に降臨しなかったことも、その空虚さを強調する。

アートはいまや(あるいはいまだに)、その場に赴かなければ楽しむことが難しい、最後の聖域であり続けている。かつてベンヤミンやマルローによって、アウラ[★1]の喪失を宣言されたはずの美術館は不覚にもその場としてのアウラ、つまり礼拝価値を帯びた。

この20年は美術館におけるアウラが問われてきた。それはもちろん、かつてのそれとは意味が違う。フランス・ロカマドゥールにて[筆者撮影、2018年1月]

この20年は美術館におけるアウラが問われてきた。それはもちろん、かつてのそれとは意味が違う。フランス・ロカマドゥールにて[筆者撮影、2018年1月]

美術館の変遷を論じた磯崎新もまた、そのことを見逃さなかった[★2]し、あいちトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭のような形態にあってもまた、人はまさしく聖地へと巡礼に赴く。

だからいま、美術館のデジタル化をめぐっての興味は、まさしく本シリーズのようにデジタルアーカイブをめぐるものか、SNSをどう活用すべきかといったマーケティング主体のものか、あるいはブロックチェーンのような新興の破壊的な技術の解明に集中することになる。デジタル化の福音をめぐる疑念の中心は空のままに、私たちはその周縁をなぞり歩いている。その疑念とは、つまりこういうものだ。かつて前世紀の人類が複製に美的価値を認めたように、その延長にあるはずのデジタル技術は美的価値を帯びうるのか。美術館が閉鎖される「ミュージアム・ロスト」が不覚にも現出する前代未聞の事態が進行しているいま、改めてそのことを本稿では考えてみたい。

アーキテクチャに担保された触覚的知覚の新しいリアリティ

「特定の場所と分かちがたく結びついたサイト・スペシフィックな空間であり、それゆえにモダニズムの均質な空間原理から逸脱した作品の容器ともなる『第3世代の美術館』と、非場所的なランダム・アクセスが可能な『ヴァーチャル・ミュージアム』の雛形であり、写真によるイメージの配置によって異なった文化を並列化するという意味ではきわめてモダニズム的な『空想の美術館』──多くの点で対照的なこの両者は、しかし一方で、ともに近代美術館の次世代型美術館に相当し、きわめてフレキシブルな空間構成を可能にするという点で共通してもいるだろう。(中略)私は、文字どおり『ポストモダン』と呼ぶことのできる21世紀の美術館の来るべき地平は、まさにこの『第3世代の美術館』と『空想の美術館』の相似と相違、両者の合間に見いだせるのではないかと考えている。」[★3]

暮沢がこのように美術館の未来像を占ってすでに20年近くが経過しているが、この指摘はいまだに色褪せてはいない。とはいえ20年が経ったからこそ、ようやく明らかになってきたこともある。かつて遠近法が絵画の価値を高め、写真がその価値を改めて変容させ、美術館や美術史という枠組み(カテゴリー)を生み出して私たちの認識そのものを再規定してしまったように、デジタル技術は私たちの視覚そのものを変容させつつある。

「当時はこの天国はおそらく、メディアに馴致された今のわれわれの感覚が夢みる以上に、はるかに現実のものであっただろう。ヴェルテルの読者でヴェルテルの後追い自殺をした連中は、正しい読み方をしていたのだ。つまり彼らの主人公を現実の眼にみえる世界において、小説の言葉どおりに眼にしていたに違いないのだ。」[★4]

しかし、彼らのような眼差しで「若きウェルテルの悩み」を鑑賞することはもはや決してできないだろう。では具体的には、デジタル技術は私たちの視覚をどのように変容させつつあるのだろうか。「デジタル化されたもの」においては、それ以前の記号から意味が溢れ、新しい意味を帯びたテクノコード[★5]として受容され始めている。理解できる例を挙げよう。

Instagramに掲載された写真と、Facebookに掲載された写真とで、私たちは写真を同じ写真として受容しているだろうか。恐らく多くの人が違うと感じるはずである。もし仮にプラットフォームから切り離して、写真だけを切り取ってきたとしても、私たちは敏感にその匂いを嗅ぎ分けてしまうはずである。自在に色味を加工され、各種の認識技術に担保され、タグを付与され、いたはずの人物が消されてしまうことを私たちは織り込むどころか積極的に取り入れて写真を受容している。写真にはいま、かつてないほどの操作可能性が織り込まれている。同じように、かつてのタグとハッシュタグも同じようでいて違う。毎日掲載されるオンライン小説と新聞の連載小説も、電子書籍の漫画と紙の漫画も、その表現形式は外形的に同じようでいて、織り込まれている意味は微妙に異なっているのである。

つまるところ、デジタル技術が保証するフレキシビリティが指していたものとは、極めて「サイトスペシフィック」な意味空間を、テクノロジーとネットワーク、つまりアーキテクチャによって担保する「情報圏(Infosphere)」[★6]のフレキシビリティであり、これこそかつてベンヤミンが当時の新しい複製技術時代の芸術=映画にも似た、新しい触覚的知覚を獲得している[★7]。

アーキテクチャに担保された触覚的知覚は、映画を撮影するレンズのようにその手許存在としての性格を強調し(つまり私たちが見過ごしがちなものの特性を強調し)さまざまなイメージを生起させるだけではなく、テクノロジーによってその内側で変質し、しかし見かけ上はそのことが隠蔽された関係のなかで、ある種の予兆として新しいリアリティを創出する。もはやそれは「かつては、ものだったもの」なのだ。デジタルとアナログの境界線は二元的理解を超えてはるかに複雑に混ざり合い、ものと密かに同化して新しい時間を刻んでいる。作品の完成や印画紙への定着によって止まっていたはずの対象の時間は、「かつては、ものだったもの」においては、その内側で動的に動き続ける。デジタル技術によって、世界は模倣され表象されるものから創出されるものへと変わった。意味の生成をアーキテクチャが担う。しかもその挙動は専門家ですら動作原理のわからない「ブラックボックス」[★8]として成立している。

第四世代の美術館

デジタルミュージアムやデジタルアーカイブが空虚に映るのは、私たちに新たな触覚的知覚をもたらす意味空間、情報圏(Infosphere)を担保するアーキテクチャ(つまり、InstagramならInstagramをそう足らしめているもの)が存在しないからだ。デジタル化によって動いているはずの時間が美術館のサイトではまったく止まっているのである。逆に言えば、この不在を乗り越えたとき、固有の触覚性を持った〈サイトスペシフィックな〉意味空間としての第四世代の美術館が立ち現われてくる。

第四世代の美術館は、現代的な、意味のアーキテクチャ、つまり意味空間を成立させている構造、システム、概念を解体し再構築する場として機能するようになるだろう。そこでは多元的な社会の意味を成り立たせているものを「よりいっそう指し示す」ために、アーキテクチャは用いられることになる。それは図らずも、人を再び美術館の中心へと位置づけ直すこと(ベンヤミンになぞらえれば、シュピールラウム、つまり「遊びの空間」を約束してくれる)ものでもある。

普段私たちが美術館に行ったときにしている行為は端的には「美術鑑賞」という言葉で言い表わされる。しかし鑑賞という言葉には、それが「触れないものだ」という暗黙の前提が含意されていて、一定の距離を取ることを求められるのだ。それは作品の持つ価値がベンヤミンの言うところの礼拝価値から展示価値に依って立ったときから美術館の宿命ではあったのだろうが、それゆえに私たちはつねにほぼ初見で、その場においての視覚的理解といくばくかの言語的な補足のみに頼った作品理解を強いられることになっている。さらに言えば、美術館で作品1点1点にかけることのできる時間は非常にわずかなものだ。たとえそれがモナ・リザのように著名な作品であったとしても。これで本当に見たと言えるのだろうか。そんな疑問を誰もが一度は持ったことがあるだろう。

ルーヴル美術館で、モナ・リザを鑑賞する人たち[筆者撮影、2018年1月]

ルーヴル美術館で、モナ・リザを鑑賞する人たち[筆者撮影、2018年1月]

作品をより深く理解するために

残念なことに、理解に関する近年の認知心理学の知見は、美術館が期待する一期一会の理解がそう簡単には成り立ちにくいことを改めて暴きたてつつある。意味は非言語的な情報に言語がマッピングされるようにして形成されるというよりは、言語的な記憶(社会的基盤)と非言語的な記憶(感覚運動的基盤)の総体として構成され、その結果、言語、感覚、身体性が分かち難いものとして混じり合い結びついた「理解」が都度繰り返し導かれる[★9]。

つまるところ、理解には多様な経験が必要で、ある単独の作品を指し示して「それは印象派だよ」と言われて理解できるようなものではない。カツオの一本釣りのように作品を理解するのは困難なのだ。言語・非言語を問わず多様な経験的情報によって総合的に形成された意味の連なりから、複数の手がかりを手繰り寄せるようにして私たちの理解も構成されているので、視覚的な理解に偏っても、言語的な理解に偏っても、理解は簡単には成り立たないのである。そもそも美術史や美術様式自体が、さまざまな作品を比較検討し咀嚼することからようやく立ち現われてきた経緯があるのにもかかわらず、鑑賞者に対しては1点の作品とそこに貼付されたキャプションだけで、その理解を求めようとすることに無理がある(もちろん、だからこそキュレーションがあるのだが)。

ルーヴル美術館が提供するデジタルガイドは、もちろんよくできているのだが、その場でモナ・リザとはなにか、その作品や作者に関する解説だけを手がかりにその価値を汲み取るのは難しい[筆者撮影、2018年1月]

ルーヴル美術館が提供するデジタルガイドは、もちろんよくできているのだが、その場でモナ・リザとはなにか、その作品や作者に関する解説だけを手がかりにその価値を汲み取るのは難しい[筆者撮影、2018年1月]

現状の「その場に行ったときにしか理解の手がかりを得られない」美術館には、美術への深い理解を阻む多くの制約があることは明らかだろう。それらを補足する図録や、ミュージアムツアーやワークショップをはじめとしたさまざまなエデュケーション・アクティビティがあることを勘案したとしても、美術館はなお、その構造的な弱点を補いきれないままでいる。

作品に対するより深い理解を促すには、その作品に関連した手がかりを無数に用意し、対象の意味を間接的に指し示して知識の前提となる情報を増やし認識の言語・非言語的パターンを形成していくことが重要である。かつてマルローが夢想した「空想の美術館」は、あくまで同時代の複製技術時代の芸術を前提として、近代以前には物理的になし得なかった作品の比較や引用が、人(の作品評価の基準)にもたらした変化を探った概念だったが、この概念を提示した論考は現代のデジタルアーカイブをめぐる議論でも頻繁に参照されるほど魅力的だ。そこにあえて付け加えるならば、テクノコードの時代にはアーキテクチャが意味を拡張するのである(つまり作品同士の関連性の提示や比較のための補助線が、そこでは自動的にブラックボックスのなかで引かれうるし、そのようなアーキテクチャが整っているプラットフォームでは、ユーザーもそのことを予見した振る舞いをみせる)。

美術館を「センター(中心)」から解き放つ

美術館の物理的な場所としての制約は別の問題をも生み出す。たとえ美術館に毎週のように通っていた人であっても子どもができた途端に足が遠のくという例が象徴的に表わしているが、美術館が無意識に想定している「その場所にたどり着くことができ、静かに鑑賞し、ひとりで歩け、文字を読むことができ、作品を眺めることができる“普通の人”」に対して機能するという、ただそれだけの条件によって、実に多くの人が美術館から遠ざけられている。子どもに対しての鑑賞機会ということであれば、多くの美術館がキッズデーを設けているのはもちろん素晴らしいことだけれど、例えばレストランが車椅子で来られるお客様に対して「あなた方が来られる日を特別に設けています」と言ったらどうなるだろうと想像してみてほしい。それは本当に配慮なのだろうか。

あるいは美術館は何をどこまで誰のために収蔵してきたのか、という問題もあるだろう。デジタル技術を用いて美術館がどこにでもその中心を取りうることは、これまで美術館の周縁にいた人や、断絶されてきた人たちにとっては福音となりうるのだ。新しいテクノコードが次々にさまざまな「サイト」で生成される時代に、その空間的・時間的なフレキシビリティこそが、第四世代の美術館の強みになる。もう少し詳しく見ていこう。

分散型台帳技術やネットワーク技術の成熟は、人を「センター(中心)」から解き放つ。紙の辞書のように一元的に意味を固着させるのではなく、多元的な(たとえばヴァナキュラーな)解釈=価値の「保全と発展の可能性」を、その担い手を(物理的な制約から解き放って)増やすことによって担保できるのだ。それらのアーキテクチャが担保する真正性や美的価値は、これまで担保されていたそれと決定的に異なる追跡性や訂正性と柔軟性を持つ。金本位制と管理通貨制のそれが決定的に違っていたように(経済学的な文脈では、それはインセンティブとして説明されるのだが、もちろん経済的利益に限られない効果を生む)。

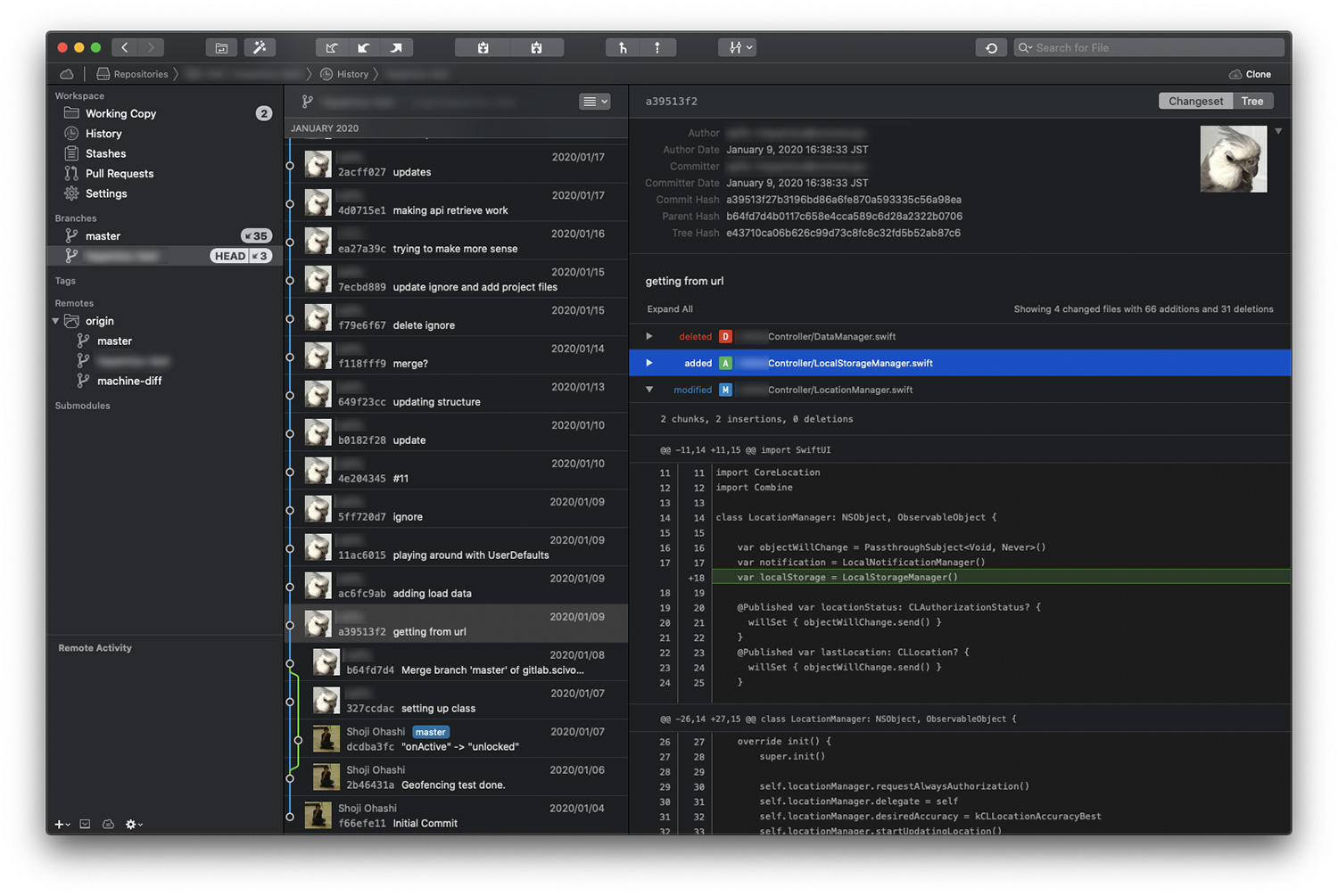

物事が中央集権的な構造から解き放たれると何が起きるのか。例えばGitに代表されるソースコードを分散管理する技術は、多元的なソースコードの保全を可能にしたことで(つまりさまざまなバージョンのソースコードを同時に保持でき、どのような変更が加えられたか、それがたとえ異なる複数の系であっても自在に追跡できることによって)、多様な試みが可能な「遊びの空間」をエンジニアに与えるのと同時に、著作性や所有性、ソフトウェア開発に臨むエンジニアの振る舞いそのものを、受動的なものから能動的なものへと変容させたのである。

Gitを使った分散管理ソフトの画面。路線図のように見える線が、ソフトウェアのコードが、別の分岐で管理されていた(二つのバージョンが存在した)ことを指し示している。さらに別の「時間軸(repository)」を作ることも可能。

Gitを使った分散管理ソフトの画面。路線図のように見える線が、ソフトウェアのコードが、別の分岐で管理されていた(二つのバージョンが存在した)ことを指し示している。さらに別の「時間軸(repository)」を作ることも可能。

美術館に勤めている方は、収蔵品管理システムにメタデータが規定されるのと、自分たちでメタデータを規定できるのと、どちらが自由かと考えてみてほしい(もちろん後者だろう)。そのような「自由」は時として無秩序にも映るのだが、ブロックチェーンなどの技術は(正確にはスマートコントラクトなどのある条件下で自動的に発動されるプロトコルを組み合わせて)人々の振る舞いにある任意の方向づけを促す仕組みを同時に組み込もうとしている。これらの指向性は経済学的な文脈ではインセンティブと言い表わされるが、本稿の文脈では無論、アーキテクチャによって担保された情報圏の成立を指し示す。ヴァナキュラーな試みや非専門家による営みが、それまでの美術史やアートシーンを飲み込み脅かすわけではなく、むしろ容易にトレーサビリティを保障されることによって発見され、多様な価値基準が「さまざまなセンターで」、これまで長らく中心的な価値だったものとともに息づくチャンスになることだろう。新しいテクノロジーはレガシーを駆逐するのではなく、すべてを等しく包み込む。最終的にはそれらは、アートを取り巻く多様なデータのウェブとして、自由にアクセスされるものになる[★10]。

こうして美術館は、テクノコードを帯びた「かつて、ものだったもの」と、人との関係、あるいは都市の風景、それらに対する多元的な解釈や批評といったものを、アーカイブとして記していく「スペシフィックな意味空間」として、あるいは積極的に(ソーシャリーエンゲージドアートのような)新たに意味を紡ぐための基底として機能していくことになる。第四世代の美術館は、私たちの生きる時間に接続されて、あらゆる意味づけを司るようになるのである。あたかもミュージアムの語源となった美の女神ミューズたちのかたわらに、記憶を司る母ムネモシュネが舞い戻るかのように。

★1──その場に堅く紐づけられた、たとえば教会のような特定のコンテキストに紐づいて、ある日の典礼の場において瞬間に理解されるような一回性の体験価値のこと。Artwordsを参照のこと。https://artscape.jp/artword/index.php/アウラ

★2──磯崎新の提唱した「第三世代の美術館」について詳しくはArtwordsを参照のこと。https://artscape.jp/artword/index.php/第三世代の美術館

★3──暮沢剛巳『美術館はどこへ?──ミュージアムの過去・現在・未来』(廣済堂出版、2002、p.211)

★4──フリードリヒ・キットラー『グラモフォンフィルム、タイプライター』(石光泰夫・石光輝子訳、筑摩書房、1999、p.22)。このあたりの議論については、ジョナサン・クレーリー(『観察者の系譜』や『知覚の宙吊り』における論考)を思い起こす方もいるだろう。

★5──ヴィレム・フルッサー『テクノコードの誕生 コミュニケーション学序説』(東京大学出版会、1997)

★6──ルチアーノ・フロリディ『第四の革命──情報圏(インフォスフィア)が現実をつくりかえる』(新曜社、2017)

★7──ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」(『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』浅井健二郎監訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、1995)

★8──認知心理学的な見地からは、下條信輔『ブラックボックス化する現代 変容する潜在認知』(日本評論社、2017)など。メディア論的な視座からはヴィレム・フルッサーが次のように言及している。「人間がますます除外される一方で、装置のプログラム、そしてその厳格な組み合わせゲームは、構成要素をますます豊かにします。それはさらに迅速に組み合わせを行うので、人間の能力を凌駕してしまい、にんげんはそのプログラムを見通すこともコントロールすることもできなくなります。装置に関わるひとはいずれにしてもブラックボックスに関わっています。しかしながら、そのひとは、当のブラックボックスの中を見通すことはできません。」(『写真の哲学のために」深川雅文訳、勁草書房、1999、p.98)

★9──例えば以下のような論文がある。Lupyan, G., & Lewis, M. (2017). From words-as-mappings to words-as- cues: The role of language in semantic knowledge. Language, Cognition and Neuroscience, 34(10), 1319–1337.

★10──RESTにおけるハイパーメディアコントロールのような仕組みでは、APIのユーザーはそのAPIが提供しているリソースを「事前に知らなくても」よい。他システムの制約に左右されないという意味でも自由である。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)