キュレーターズノート

山口啓介 | カナリア

中井康之(国立国際美術館)

2016年04月15日号

対象美術館

美術館で展覧会をつくりあげる動機付けは突き詰めて考えればそれほど多くはない。近代という時代が生み出した制度としての美術館に於いて実施される展覧会は、当然のように近代以降の枠組みによって運営されるからである。その要件はひとつには新しさを追求することであり、また敢えてもうひとつあげるならば社会事象を反映する媒体としての存在証明のようなものであるだろう。前者についていえば、新しい表現様式、新しい美術動向の紹介という観点は説明するまでもないが、そのような近現代の美術を対象とした事例に留まらず、過去の美術品や美術の動きに対しても新しい解釈という観点は欠かすことはできない。前衛的な美術運動にとって、常に排斥すべき機関あるいは制度として存在した美術館であったが、実際には前衛美術運動家たちが主張するような美術の墓場となることなく、常に新しい美術作品、美術運動を呈示する場所としての役割を果たしてきたわけである。後者に関しては、いわゆる現代美術が一般の鑑賞者の美術に関する認識と離れていった状況に対して対応する方法という一面があったかもしれない。東日本大震災とそれに伴う福島原発事故の発生から5年が経過するなかで、そのような災害にまつわる展覧会も少なくなく開かれてきた。近代的な理念から考えるならば積極的には取り扱われない方法であったかもしれないが、その内容が必然的に核に関連する諸問題に対して態度を表明することに繋がるという理由もあったためであろうか、前景化する動きも見られた。

警鐘を鳴り響かせる表現者

豊田市美術館で開催されていた「山口啓介 | カナリア」展は、その二つの動機付けが偶然にも重ね合わせられたように思われる展覧会であった。ただし、急ぎ追記しておかなければならないが、山口啓介の原子力発電所に関連する作品は福島原発事故が発生する事によって誕生したのではない、という点である。山口が《原子力発電所》シリーズを発表したのは1995年である。

山口啓介《原子力発電所6》1995

撮影:Martin Hopfengart

同作品を手掛けるようになった直接的な要因は、その当時テレビニュースで繰り返し映し出されていた北朝鮮の原子力発電所内部の映像がきっかけだったらしいが、山口が原子力に関する主題を取り扱うようになったのはさらに数年遡る。それは山口が在外研修でアメリカに滞在していたときの事である。同年代のアメリカ人が自国で発明されたものを列挙した際に、飛行機、ラジオ、コンピュータの次に「原子爆弾」を挙げたという。山口は被爆国である日本人に対する遠慮の無さに驚くとともに、そのような「軽い」態度に「軽さ」で返すという意味で、その原爆を落とした爆撃機の機名を名付けた作品《エノラゲイ》(1994)を制作する。★1

山口啓介《エノラゲイ》1994

撮影:森岡純

さらに、大震災に伴って発生した津波という現象から連想することができる「方舟」という主題は、山口がエッチングという銅版画技法を用いるようになった当初から抱いていたイメージであったという。「銅という素材は"船"というモチーフを呼び寄せる。版を浸ける無色な希硝酸で満たされた小さなプールは、銅が溶けはじめると鮮やかな海の色、セルリアンプルーに劇的に変化する。硝酸の海に入っている一片の銅のかけらは、洪水のなかに浮かぶ、ノアの家族と地上の動物のつがいを一組ずつ集めて乗せている箱形の船のようだ」と山口は述べている。★2

山口啓介《Calder Hall Ship Project》1994

撮影:森岡純

上記したような日本に起こった厄災を予期するかのような作品群を前にした時、今回の豊田市美術館での展覧会カタログに掲載された岡田温司によるテキスト「山口啓介、あるいは根源のアート」の冒頭部にも記されているように、山口啓介を「預言者」と捉えることも難しくないように思えてくる。芸術家という存在は、常に世の中に対して警鐘を鳴り響かせるような役割を果たす者の別称なのかもしれない。例えば、ピカソの《ゲルニカ》のような作品を例示することが相応しいか否か戸惑うところだが、豊田市美術館の企画者も同様の見解から山口の展覧会のサブタイトルを「カナリア」としたのだろう。

しかしながら、山口啓介は預言者であることよりも表現者であることに自身の存在証明を当然の如く求めることになる。自らの作品を通して啓発していたことが、望ましくないかたちで具現化してしまった状況下、単に現在のシステムによっては厄災が生じるということの警鐘レベルでは自らの作品の存在理由が希薄化するという危機感のようなものも生じたかもしれない。山口は、震災以降、新しいテーマに挑んでいるようにも見受ける。そのような変化を、将来の研究者は、山口が震災後に克明に記録し始めた『震災後ノート』を解読するような作業によって精緻に分析していくだろう。しかしながら、同時代に生きる者としては、そのような客観視を望むことは適わない。

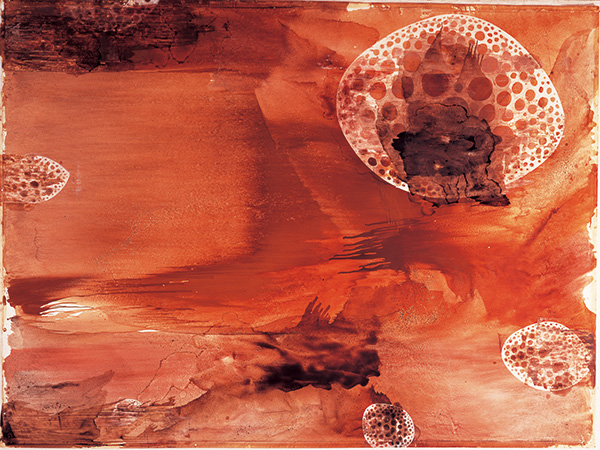

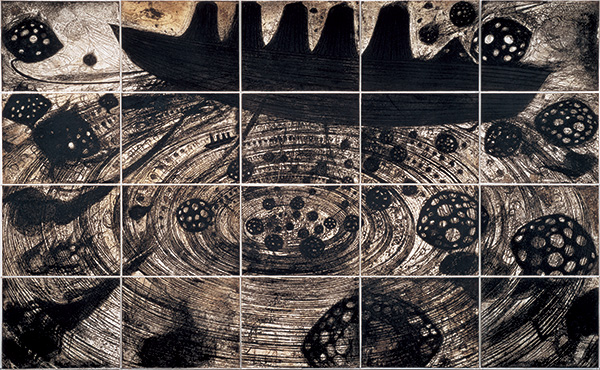

花/心臓/原子炉の変容

私は、そのいくつかの変化した作品の中でも、原子炉をテーマとした巨大な絵画作品に山口の強い意志を感じ取った。例えば、今回展示された新作《炉心臓/翼のゆくえ 山水の構造1》(2015)等は、そのタイトルから原子力発電所の炉心溶融を類推させるだろう。とはいえ、その中央部に白く描かれた形態は、同時に人の心臓のかたちにも似るのである。山口はこの作品にどのような意味を含めたのだろうか。この作品と同系列と考えることができる作品は10年以上前から描かれている。巨大なカンバス中央部に不定形の白い形態を描いたそれらの作品には「花の心臓」という言葉が付されている。その花の心臓という主題を描かせたのは、ゲーテが見たという「原植物」が霊感源だと思われる。文豪ゲーテは、美術界では色彩論等によって独自な知見を持つ学者としても知られているが、自然科学、特に植物学に関しても熱意を持っていた。ゲーテは植物の発生を調べている間にその原型を考えるようになり、南イタリア滞在中にあらゆる植物の発生の源となる「原植物」という考え方に到達したという。山口は、ゲーテの「原植物」を知ることによって暫く中断していた銅版画を再開し、2002年には「原植物」をシリーズ化したエッチングを制作している。その版画作品は、あるひとつの原型から植物の様々な形態への変容を表すのである。次に山口の意識は、変容を遂げる外部ではなく、それを可能にする内部へと移行していく。そのような経緯によって、同年「花の心臓」というタイトルのついた大型の絵画作品が生み出されるのである。この頃、山口はゲーテの「原植物」と同時に三木成夫の思想にも影響を受けていたということなので、「宇宙のリズム」★3 を内包するような絵画を考えていたのかもしれない。そのような制作の流れも「癌発事故」によって一時中断していたのだが、先に掲げた《炉心臓/翼のゆくえ 山水の構造1》辺りから山口の意識は深く何かを探り始めたようなのである。

左:山口啓介《炉心臓/翼のゆくえ 山水の構造1》2015 撮影:澁谷征司

右:山口啓介《花の心臓/緑 地球》2002 撮影:高嶋清俊

原子炉と心臓が一体化した表現というものに対して、心穏やかにしていることが難しい人も少なくないかもしれない。しかしながら、人類はこれを簡単に捨て去ることはできないのである。あきらめることなく、たゆみなく、この神から与えられたプロメテウスの火も、大きなリズムの一環として受け止めるしかない、という作家の確固とした意思をそこに見出すのである。

「山口啓介 | カナリア」展示風景(豊田市美術館)

作品は右から《炉心臓/翼のゆくえ 山水の構造1》、《原−翼のゆくえ 山水の構造2》、《火と水の間/翼のゆくえ 山水の構造3》すべて2015

撮影:澁谷征司

★1──Wikipediaより。山口本人にもこの内容について2016年4月1日にメールで確認した。

★2──山口啓介「エッチングと方舟について」『山口啓介空気柱光の回廊』展カタログ、高崎市美術館、2003、43頁。

★3──三木成夫「胎児と宇宙」『胎児の世界』中公新書、1983、196頁。

山口啓介 | カナリア

会期:2015年12月19日(土)-2016年4月3日(日)

会場:豊田市美術館

愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1/Tel. 0565-34-6610

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)