キュレーターズノート

「都市とアートの文化考:ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館を題材に、社会と共有する建築文化を考える」

鷲田めるろ(金沢21世紀美術館)

2017年02月01日号

ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館は、最終的には実現しない結果となったが、2014年から15年にかけてその建築の国際コンペが行なわれ、1,715の応募案のなかからモロークスノキ建築設計の案が選ばれた★1。ニコラ・モローと楠寛子が2011年にパリで設立した設計事務所である。昨年12月、東京都港区の建築会館にて、このコンペ案に関する展示と講演会が行なわれた。私は、登壇者の一人として講演会に参加し、直接モロー、楠両氏より話を伺う機会を得た。

講演会の前半はコンペの方法に関する内容で、審査員の一人をつとめたアトリエ・ワンの塚本由晴より、時間をかけた丁寧なコンペのプロセスが紹介され、都市計画・建築計画を専門とする小野田泰明が東日本大震災復興におけるコンペの事例なども比較例として紹介した。後半は、モロークスノキ案を中心とした議論で、モロー、楠によるプレゼンテーションの後、美術館の建築について筆者がコメントをした。モロークスノキ案のテーマが「Art in the City(都市の中の美術)」であったため、講演会後半の応答も概ねこのテーマに沿って展開した。以下では、当日の私の発言とも一部重複するが、後日改めて考えたことも含め、考えを示したい。

「都市とアートの文化考」展示風景[撮影・提供=加藤詞史]

「都市とアートの文化考」展示風景[撮影・提供=加藤詞史]

金沢21世紀美術館──「美術館は都市であり、都市は美術館である」

私にとって、都市と美術というテーマは、必ずしも新しいテーマではない。1999年に金沢21世紀美術館の建設事務局に着任し、その設計にキュレーターの立場から携わったが、この建築のコンセプトが「美術館は都市であり、都市は美術館である」というものだったからだ。金沢21世紀美術館は、展示室が分散的に配置され、展示室同士の間には街路のように廊下が巡らされている。来館者は、ひとつの順路に沿って誘導されるのではなく、さまようようにさまざまな順番で展示室の間を巡ることができる。モロークスノキ案も、さまざまなサイズの展示室が廊下を挟んで配置され、廊下は建物の外部に開かれていた。まず、この点で、金沢21世紀美術館と類似しているように感じられた。

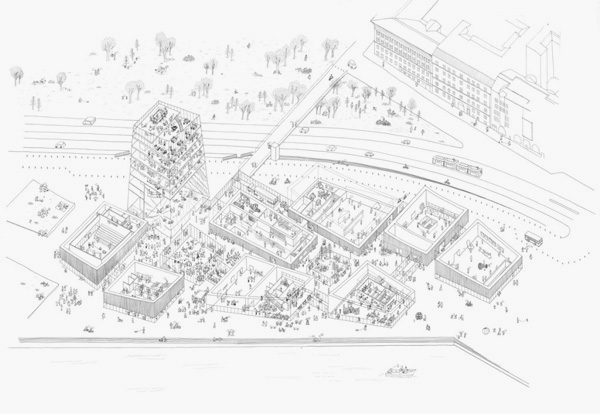

ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館 モロークスノキ案

[提供=MOREAU KUSUNOKI]

だが、それらの展示室を使う主体の点では大きな違いがある。ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館では、当然のごとく、展覧会を主催するのは美術館だが、巨大な市民ギャラリーがある金沢21世紀美術館では、美術館が主催する展覧会と、別の主体が主催する展覧会が同時に行なわれている。1,500平方メートルにもおよぶ市民ギャラリーの面積は、一般的な地方美術館の展示室全面積に相当する。新聞社の主催する公募展や、企画展。美術団体の主催する団体展。大学の卒業制作展や小中学校の作品展。書道や生け花の公募展。写真同好会や日曜画家、パッチワークの会などの展覧会。こうしたさまざまな展覧会が美術館主催の企画展やコレクション展と同時に開催され、さまざまな観客を呼んでいる。開館後、市民ギャラリーの活況を目の当たりにし、こうした異種混交性こそが、「都市的」と呼びうるものであり、「美術館が街である」ことを体現しているのではないかと私は考えるようになった★2。

「槇文彦的な」都市性/異種混交的な都市性

金沢21世紀美術館が、主催展で使う展示室と市民ギャラリーという2つの大きなボリュームを対峙させるのではなく、前者を小さなボリュームに分割したうえで、間に廊下をおいて分散させたことは、ひとつの建物の中に異なる主体を共存させるうえでうまく機能した。一方でモロークスノキ案が採用した分散性は、上質な、だがSANAAよりは閉じた、槇文彦的な都市性である。講演会で楠は、金沢21世紀美術館について、廊下を移動している際に、向こう側が見え隠れする点に惹かれるとも話していた。先に「槇文彦的な」と述べたのは、この「見え隠れする」という言葉からの私が連想したことである。「見え隠れする都市」は、言うまでもなく、「奥性」とともに槇のキーワードである★3。ヒルサイドテラスは、そのコンセプトを体現する傑作とされる。ヒルサイドテラスは、槇の「群造形」の考え方を示したものであり、都市に大きな「メガ・フォーム」をつくるのではなく、小さく分割して分散的に配置し、その間をヴォイドによって繋いでいる。「プラザ」や「ペデストリアン・デッキ」というヴォイドを巡る間に、建物の向こう側が見え隠れするというのが槇のコンセプトであった。楠が金沢21世紀美術館に見たものは、このような槇的な分散性であった。金沢21世紀美術館の建物をそのように評価してもらえることは単純にうれしいが、金沢21世紀美術館のもつラディカルな部分、すなわち、異種混交的な都市性とは違う面を楠は見ているのではないか。ヒルサイドテラスの敷地は、全体が朝倉家の土地であり、建物のクライアントは朝倉家である。美容院やレストランなどのテナントも文化的価値を生み出すように慎重に選び取られた。こうした意図的な選別が、ヒルサイドテラスの上質性を生み出している一方で、閉鎖感をもたらしている。槇的な上質な都市性に対して、1990年代、異種混交性に着目して東京の都市を捉えたのが、モロークスノキ案を選んだ審査員の一人である塚本のアトリエ・ワンによる「メイド・イン・トーキョー」や「ペット・アーキテクチャー」であった。

もっとも、モロークスノキ案のテーマは、「都市の中の美術」であり、金沢21世紀美術館のように「美術館は街である」ことを目指したわけではない。ヘルシンキ・グッゲンハイムによるコンペの要件にそのような異種混交性はそもそも含まれてはいない。だから都市的なものが美術館に内包されていないのは、建築家の責任ではないと言うこともできるだろう。しかし、最終的にヘルシンキ・グッゲンハイムが実現しなかったという事実を前にすると、グッゲンハイム美術館の与件に対して、必要な美術館の役割を建築家が提案できるべきだったのではないかと思う。その建築計画を含めて建築家が提案できなかった点にこのコンペの限界がある。人口が増加し、経済が成長するなかで、建築を建てることを疑う必要がない時代や地域ならともかく、成熟した先進国においては、その建築をそもそも建てるべきか否かも含めて建築計画を総合的に考えるべき役割を建築家は求められている。最終的に計画が中止になった理由は定かではないが、楠によると、ヘルシンキの街には、アメリカ合衆国からグッゲンハイム美術館を誘致すること自体に反対する声もあったという。結果論だが、ヘルシンキ・グッゲンハイムがグローバルなグッゲンハイムのコレクションと、地域の美術を支援する機能とのハイブリッドなものになっていたら、もしかしたら、ソフトランディングが可能だったかもしれないとも感じる。

「都市の中の美術」のために

ヘルシンキの街に、アメリカ合衆国の美術館を受け入れるべきか否か。グローバリゼーションに反対する保護主義の高まりが目に付くなか、私は、受け入れることでヘルシンキという街の異種混交性、すなわち都市性を高めることにもなると思う。グッゲンハイム美術館のグローバル戦略について、その可能性を見いだしているのは光岡寿郎だ。論文「グローバル化の分光器としてのミュージアム」では、グッゲンハイム・ビルバオを題材に、グローバルなグッゲンハイム美術館が、スペインのなかでのマイノリティであるバスク文化に目を向けさせる可能性を示唆している★4。ヘルシンキ・グッゲンハイムもヨーロッパの中では周縁的なヘルシンキやフィンランドの文化と関係を結ぶ可能性はあっただろう。光岡は、ビルバオの街でバスク文化の拠点となるカフェ・アンツォキアに着目し、美術館を経由地として外から訪れる人たちが地域と出会う機会が生まれることを評価している。美術館の機能のなかに地域との接点となるものを含み込んでいれば、「都市の中の美術」というコンセプトはより現実に近づいたのではないだろうか。

その意味で、私が今回のコンペのプロセスとモロークスノキ案で最も評価したいのは、地域のアーティストが発表できるためのスペースをコンペの途中で設けたことである。楠によると、最初の案を提出したあと、グッゲンハイム美術館の誘致に反対するアーティストたちの話を聞く機会があったという。それを受けてモローとクスノキは、自分たちの案に、若い地域のアーティストが発表するためのギャラリーを追加した。クライアントだけでなくさまざまな異なる使い手に向き合い、混交する場をつくり出すことが、都市の中の美術に一歩でも近づくための道である。

★1──Guggenheim Helsinki Design Competition

★2──「妹島和世インタビュー:新しい公共性について──2000年以降の建築実践」(妹島和世/鷲田めるろ、artscape2011年02月15日号)

★3──槇文彦ほか『見えがくれする都市』(鹿島出版会、1980)

★4──「2000年以降の日本各地のアート・シーンを振り返る──〈Dialogue Tour〉総括にかえて」(芹沢高志/鷲田めるろ/光岡寿郎、artscape2011年09月15日号)

「都市とアートの文化考:ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館を題材に、社会と共有する建築文化を考える」

展示会会期:2016年12月18日(日)〜2017年1月15日(日)

講演会:2016年12月20日(火)

主催:日本建築学会

会場:建築会館

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)