トピックス

メディアから考えるアートの残し方

第1回 エキソニモインタビュー

赤岩やえ(エキソニモ)/千房けん輔(エキソニモ)/水野勝仁(インターフェイス研究)

2018年11月15日号

対象美術館

美術館ではコンサバターやレジストラーといった専門家が、貴重なアート作品の保存や修復、管理を担っています。しかし、モノとして保存することが難しい作品の場合、どのように未来に伝え、残すことができるのでしょうか。近年、メディアの特性を活かした作品の再制作や再演といった試みも行なわれています。作品の記録や保存のあり方をめぐって、メディアの視点からアートの保存、そして「作品」というあり方を捉え直す企画を連載します(全3回)。

連載初回は、数々のメディアアートを世に問うてきたアートユニット、エキソニモへのインタビュー。彼らがゲストキュレーターを務めた「メディアアートの輪廻転生」展(山口情報芸術センター[YCAM]、2018年7〜10月)を振り返りながら、水野勝仁氏(インターフェイス研究)とともに、メディアアートの保存のあり方を議論します。

さまざまなの作品の「死」のあり方──輪廻転生展を振り返る

水野勝仁 輪廻転生展の企画には、そもそもどのような背景があったのでしょうか?

赤岩やえ この展覧会は、今年15周年を迎えたYCAMの100年後の姿をメディアアートを通して考えるとどうなるんだろう、ということや、作品を所蔵しない施設として考えられる「保存」のあり方とはなんだろう、というようなところからスタートしました。

YCAMチームと議論していくなかで、美術館や専門家による保存へのアプローチとは違う「保存修復」を考えていったときに出たのが「輪廻転生」というアイデアです。具体的に作品を選んで「転生のかたち」を提示するという案もありましたが、今回は手っ取り早く具体例を提示するのではなく、作り手であるアーティストの視点から「作品の死」について考えていくことにしました。死がなければ転生もないわけですから、まずはそこに焦点をあてようということで。

「メディアアートの輪廻転生」展会場の様子

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

水野 YCAMの館内に「メディアアートの墓」と呼ばれる巨大な空間が設えてあり、その中にアーティスト自身が死を宣告した作品が展示されていました。

赤岩 死を迎えた作品を納めた「墓」という装置があることで、展示を通して作品が輪廻していると見る人もいました。先日の梅田哲也くんのパフォーマンスは、展覧会自体を装置として蘇らせるような試みでしたが、それもまたひとつの輪廻転生のかたちと言えるかもしれません★1。作品の死の定義も、輪廻の捉え方も人によってさまざまで、それが今回の展示で見えてきたところで興味深かったです。

「メディアアートの墓」を舞台にした梅田哲也によるパフォーマンス作品《メディアアートの亡霊》

[撮影:田邊アツシ 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

千房けん輔 今回の出展作家でもある岩井俊雄さんは、ずっと前から「作品の死」のことを言っていたんですよね。メディアアーティストとして活動していた頃から、自分の作品が動かなくなっていくことに直面して、作品をどうやって残していくのか、その問題を言い続けていた。でも彼は、あるときメディアアートの世界からパタッと消えて、絵本作家になったんです。そのことについては公式な表明をしていない。僕はそれを「岩井俊雄問題」と呼んでツイートしたことがあります★2。

今回、出展を呼びかけた作家には、岩井さんや藤幡正樹さん、八谷和彦さんなど、僕らより上の世代の人がほとんどです。僕のなかでは、上の世代と若い世代をちゃんとつないでいくこと自体が輪廻転生というか、メディアアートをつなげていくためには重要なことなんじゃないかと思うんです。

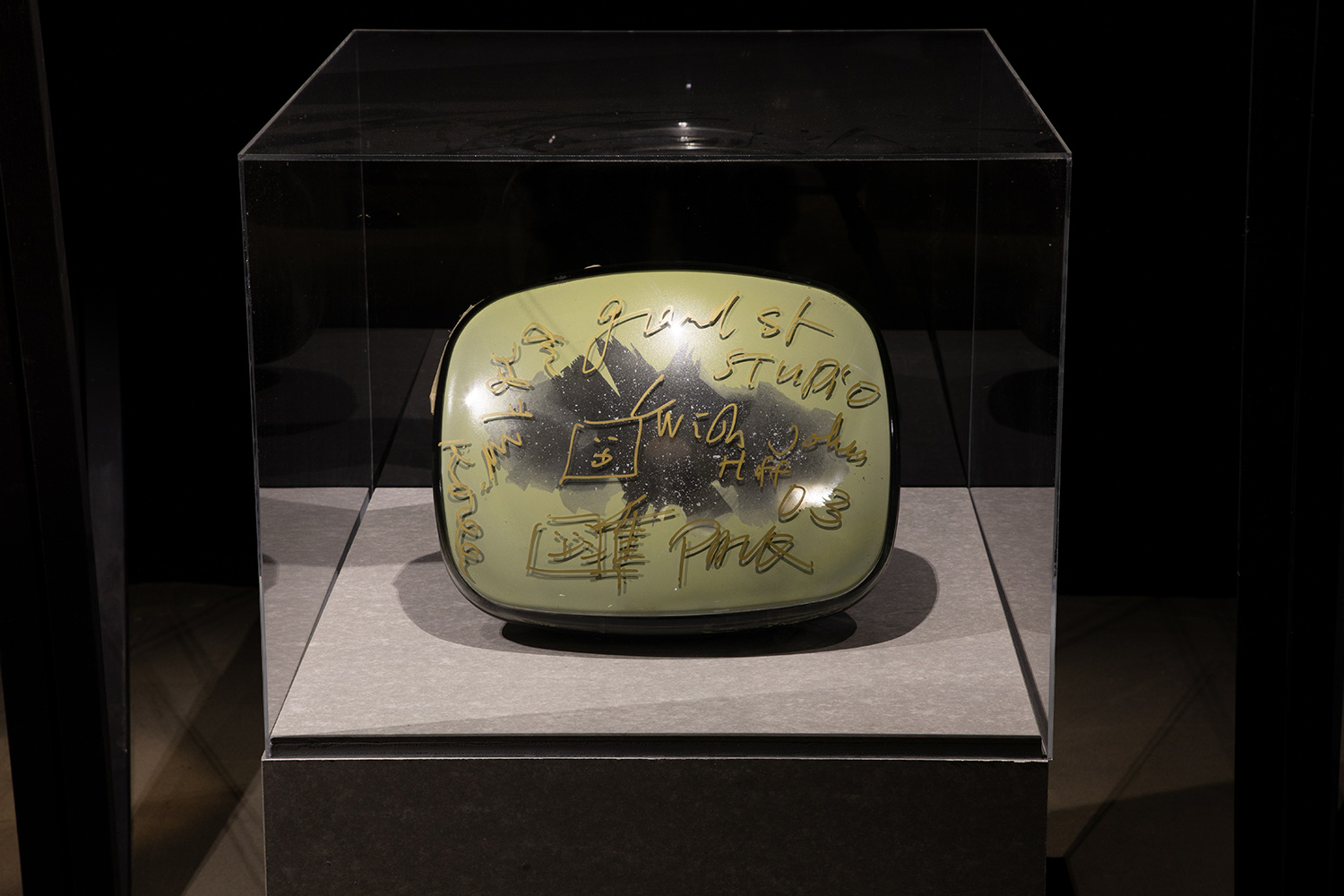

水野 観客は入り口で受け取ったオーディオビジュアル・ガイドから、作家自身が語る「作品が生きている/死んでいること」の定義の話を聞きながら、目の前にあるさまざまな作品の死のあり方を見ます。ナムジュン・パイクは、作品を構成していたブラウン管が文字通り壊れている。ラファエル・ロサノ=へメルは当時の新聞記事や写真で記憶だけをとどめておく。岩井さんは企業と共同開発した商品が発売されなくなった。徳井直生さんはアプリのソフトウェアは動くけれど、プラットフォームの意向で配信ができないという、作品が死に陥った社会的な関係が提示されていました。藤幡正樹さんの《YMOテクノバッチ》では、作品の死のあり方というよりも、作品がウィルスのように拡散してくことで、オリジナルの作品の意味が変わってしまった。これらは作品が技術や社会との関係で、否応なく死の状態に陥ることを示していました。

受付では、オーディオビジュアル・ガイド用の機材としてiPod touch、カセットウォークマン、CDウォークマン、ラジカセ等、さまざまなオーディオ機器が用意してあり、体験者は選ぶことができる仕組み。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ナムジュン・パイクの手書きのサインが入ったブラウン管モニタ

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

一方、高嶺格さんは人間とテクノロジーと関係の死を扱っていました。私のなかで一番グッときたのは、高嶺さんが「電話を待っているという状態」の感覚を再び自分のなかで再起できないがゆえに、作品に死を宣告したところです★3。作品を成立させていた人間と技術との関係そのものが機能しなくなったから、作品も死ぬということはとても印象的でした。この体験から、メディアアートの死というより、人とテクノロジーの関係そのものも死ぬのだと強く考えさせられました。人と技術との関係を主題化するメディアアートだからこそ、作品に死を宣告することが、人と技術の関係性を新たに考えるきっかけになり、そこから作品の「転生」につながるような面白い体験だなと感じました。

千房 出展作品を選ぶにあたって、いろんな死の理由を取り揃えました。もともと、メディアアートは機材が壊れるから死んでしまう、ということを念頭に置いていたけど、パイクの作品以外に、機材が壊れたから再現不能という作品はひとつもありません。社会的な問題や人間的に賞味期限が切れてしまった死のあり方とか、いろんな作品の死のあり方を提示しました。水野さんが言うように、高嶺さんが提示した「死」はメディアアートだけの問題じゃないんです。アーティスト自身に作品の死を宣告してもらった今回の試みは、作品と作家との関係を考えるうえでも、興味深い問いかけになったんじゃないかと思っています。

高嶺格の展示(タイトル不明[作家失念のため]、1990)

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

水野 もうひとつ思ったのは、輪廻転生展の全体が、メディアアートの歴史に関するエキソニモの作品のようにも感じられたことです。

千房 なるほど。アーティストがキュレーションするということで、キュレーターがするのとは違った性質を持たせられた面もあると思っています。

水野 最後に展示されたエキソニモの《ゴット・イズ・デッド》は「翌日の日付」が開幕日になる展覧会のポスターを毎日貼り替えるという、2011年に国立国際美術館で発表された作品でした。展覧会の開幕は先送りされ続け、永遠に始まらない。ところが、今回の輪廻転生展でそれが再展示され、ポスターの日付は「未来」ではなく「過去」になっています。開幕するはずのない未来の展覧会が開催されてしまった「現在」が来てしまった。

インターネットが一般に普及した1990年代は、テクノロジーそのものが未来の理想を示すような時代でした。インターネットが人間を変えるんじゃないかという未来が、理想として語られていた。それは、藤幡さんや岩井さんなど、メディアアーティストのパイオニアたちが追っていた未来だと思います。でも彼らが思い描いていた未来は、気がつくと思い描いていたものとは違うかたちで現在にスルスルと入り込んでいって実装されていきました。そのプロセスで「理想の未来」そのものが実現されることがないまま過去のものになってしまった。その結果、インターネットの社会になっても人間はいまのところは変わっていない。そんな現在の状況では、テクノロジーが示すいつか訪れるはずの「理想の未来」そのものが過去になってしまった。再展示されたポスターは、このような人間と技術の状況をメタ的に示しているのではないかと感じました。

千房 それは面白いですね。正直そこまで考えていたわけじゃないんですけどね(笑)

赤岩 「死んだ」とみなした作品を選んだのではなくて、出すことで「死ぬ」という。

千房 だからこれは殺人事件なんですよね。

エキソニモ 《ゴット・イズ・デット》(2011)の展示

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

★1──会期中の2018年10月13日に梅田哲也による音響パフォーマンス《メディアアートの亡霊》が行なわれた。「メディアアートの墓」を舞台に、一度墓に葬られた作品たちを15分間だけ現世に召喚した。

★2──「岩井俊雄問題」とは、先行する世代のメディアアート作品や活動が継承されないこと、またメディアアートを保存する難しさを、岩井が絵本作家になる(メディアアートをやめる)ことで乗り越えたとするキャリアのあり方のこと。ツイートではその意味を考えるべきだと指摘。これに関する一連のツイートは、次を参照「『新しい』に異常に価値を置く日本と、岩井俊雄問題」(Togetter、2017)。このツイートの問題意識と本展の関連については、千房による次の記事を参照「『メディアアートは死ねるのか?』エキソニモ・千房けん輔が考察する“アートが死ぬとき”」(Bound Baw、2018)

★3──高嶺格は京都市立芸術大学に在学中の制作展で、会場の美術館と自宅に黒電話を置き、専用回線をつなぐ作品を出展した。鑑賞者が会場から電話をかけると、自宅で電話を待つ高嶺の前の電話のベルが鳴り、電話越しに作家と観客がコミュニケーションする。輪廻転生展ではこれを「死を迎えた作品」として提示した。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)