会期:2024/02/11〜2024/02/24

会場:東京芸術劇場プレイハウス[東京都]

公式サイト:https://www.geigeki.jp/performance/theater350/

※『インヘリタンス─継承─』前篇のレビューはこちら。

※『インヘリタンス─継承─』後篇のレビューはこちら。

『インヘリタンス─継承─』の初演は2018年のロンドン。その後、2019年には同じスティーヴン・ダルドリーの演出でニューヨークでも上演され、以降、ドイツ、ブラジル、デンマーク、カナダなどで各地のバージョンが上演されている。いずれも同性婚が制度化されている国だ。作者のマシュー・ロペスはオープンリー・ゲイであり、演出のスティーヴン・ダルドリーはバイセクシュアルであることを公言している。では日本の現状はどうか。同性婚はいまだ制度化されておらず、性的マイノリティであることを公にして活動している俳優やアーティストもごく少数しか存在していないことは言うまでもないだろう。

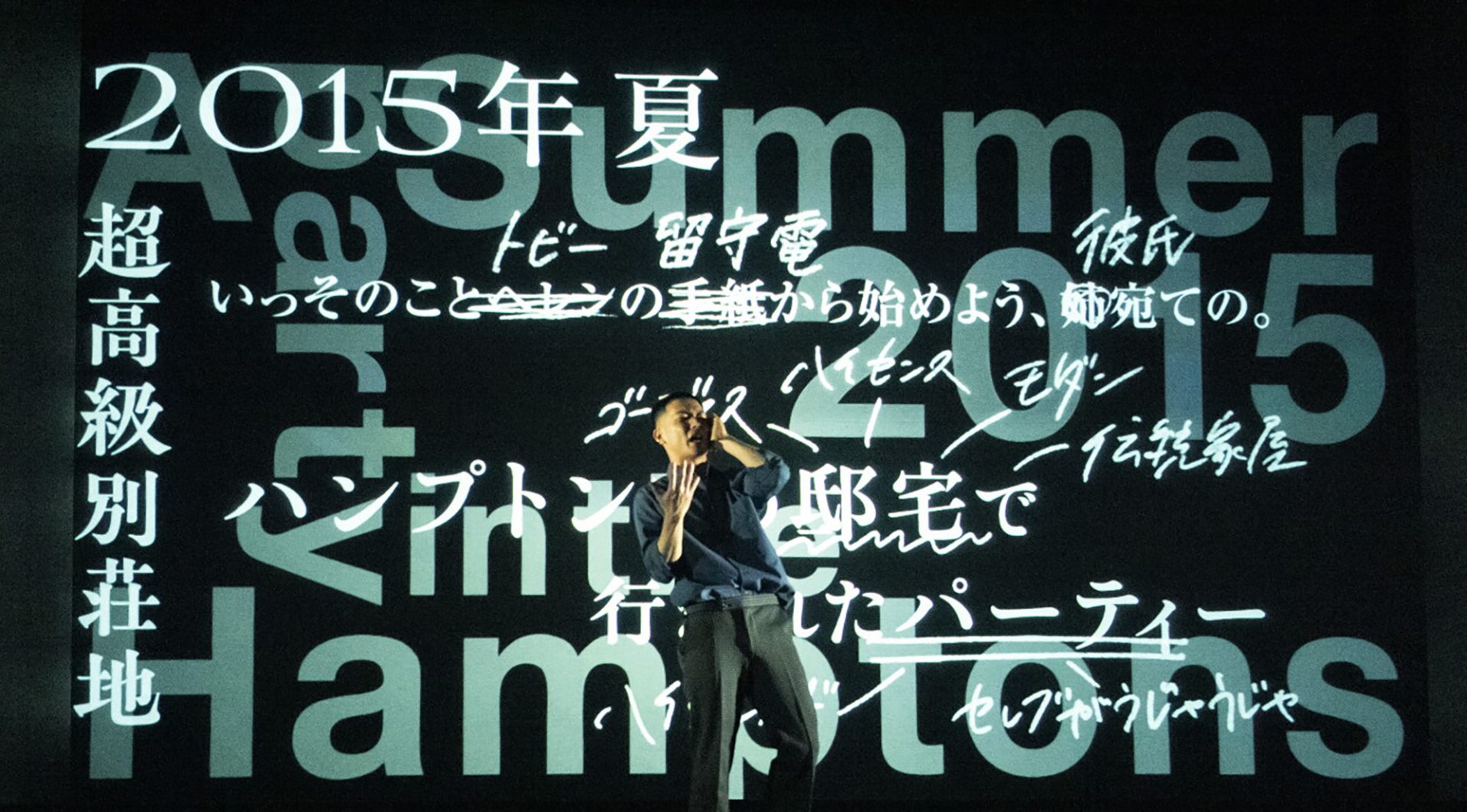

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

会場で販売されていた公演プログラムに収録された対談には日本におけるゲイ・プレイの上演の系譜への言及もあったが、そこで挙げられていた作品がダムタイプ『S/N』以外はいずれも欧米圏の作品であることには注意が必要だ。2023年には同じくゲイ・プレイの大作『エンジェルス・イン・アメリカ』も新国立劇場で上演されているが、海外のゲイ・プレイがしばしば「大作」や「傑作」の惹句とともに日本に輸入され上演される一方、日本のつくり手によるゲイ・プレイが同じような場で上演される機会はほとんどないに等しい。それはなぜなのか。

演出の熊林は製作発表会へ寄せたビデオメッセージで「私にとってクィアの歴史は映画だと言えます」と発言していたという。私にはこれが、現実を生きてきたクィアの歴史を無視するかのような無神経な言葉に感じられたのだが、上演を観てその考えを少し変えた。「さまざまな国の素晴らしい映画が頭に浮かびます」と言いつつ熊林が挙げたタイトルや作家のなかに日本の作品や作家はやはり含まれていない。日本に生きる人の多くにとってクィアとその歴史はフィクションの、しかも海外から輸入されたそれのなかにしか存在していないのだ。その意味で熊林は「正しい」。

熊林演出ではスマートフォンや財布などの小道具を本(ペーパーバック)を使って表現していた。例えば金を払う場面ではポケットから取り出した本からページを破り取り、それを紙幣として差し出すという具合だ。これは『インヘリタンス─継承─』自体がレオの書いた作品であるという戯曲の枠組みを補強する演出だろう。同時にそれは、舞台の上にいる人々がフィクションの登場人物だということを強調する演出でもある。日本におけるゲイ・プレイの上演において、目に見える当事者の関与は、本作における北丸雄二がそうであったように、しばしば公演プログラムなどへの寄稿、つまりはマジョリティによるマイノリティ表象に解説やお墨付きを与える役割に限られている。日本版の『インヘリタンス─継承─』も例外ではない。「当事者」は舞台の上、フィクションのなかにしか存在することを許されていないのだ。熊林の発言と演出は、このような日本の状況に対する痛烈な皮肉としても読み解くことができるだろう。

[撮影:引地信彦]

ここで再び問おう。なぜ日本のつくり手によるゲイ・プレイが海外のそれと同等の扱いでもって上演される機会がほとんどないのか。土壌がないからである。熊林演出では、戯曲に書かれたラストシーンの後にトビーからレオへと苗木が手渡される象徴的な場面が加えられていた。書くことの継承。だが、土がなければ木は育たない。この場合の土とは、たとえばクィア映画のような文化的な蓄積も含まれはするだろうが、それよりはむしろ、同性婚が可能か、カミングアウトがどれくらいしやすい環境であるか、リスクを背負うことなくオープンリーゲイとして『インヘリタンス─継承─』のようなプロダクションに関わることができるかといった社会的状況の方を指すものだ。言うまでもなく、これらはゲイ当事者ではなくその周囲の人間の問題である。トビーのモーガンへの糾弾(※レビュー前篇参照)はゲイ当事者の先達へと向けられたものだったが、同じことは日本においてゲイ・プレイを上演してきた人々に対しても問われるべきだろう。日本におけるゲイ・プレイの上演は土壌を育てることに果たしてどれだけ寄与してきたか。

日本におけるゲイ・プレイ上演の先駆けとして挙げられた『真夜中のパーティ』(作:マート・クローリィ、訳・演出:青井陽治、1983年初演)から40年。『S/N』初演の1994年からも30年が経とうとしている。この間、日本のゲイを取り巻く環境はどれだけ変わっただろうか。いや、たしかに変わってはいるのだ。だがどのように? 『エンジェルス・イン・アメリカ』の公演プログラムも『インヘリタンス─継承─』のそれも、エイズを巡る状況の変化について語りはしても、日本のゲイを取り巻く状況について、そこにあるはずの現実や歴史についての言葉を紡ごうとはしない。アメリカのゲイを描いた作品だから? だがそれは現に日本に存在しているはずの生身のゲイから目を逸らすためのエクスキューズになってはいないだろうか。アメリカにおける同性婚の制度化はゲイの生き方に選択肢と変化をもたらした重要な出来事であり、『インヘリタンス─継承─』においてはエイズと同様に世代間の価値観の違いを生み出すひとつの原因にもなっていた。だが、2024年の日本では同性婚はいまだ制度化されていない。その前提を抜きに、日本における『インヘリタンス─継承─』の上演を語ることはできないはずだ。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

作者のマシュー・ロペスは『インヘリタンス─継承─』を「物語ることの本質と必要性」を描いた作品であり、同時に「正直であることを避けて生きる危うさ」を描いた「正直さについての劇」でもあると言う。周囲への、そしてそれ以上に自分への偽りがやがて心身を蝕むことはトビーの生/死に刻まれている。だが、「正直」であれるかどうかは周囲の環境に拠るところも大きい。「私の世代にゲイ男性などいなかった。いられたわけがない」と言うヘンリーの声は怒りに震えていた。一方でエリックは「ゲイだってことが、秘密クラブの一員みたいだった感覚が懐かしい」と昔を振り返る。だが、はたして現在の日本を生きるゲイに同じ感慨を抱ける者がどれだけいるだろうか。

マイノリティとその表象は、マジョリティの娯楽のために存在しているわけではない。フィクションの手前には日本の現実を生きるマイノリティの存在がある。その現実に目を向けることなくフィクションに淫するのであれば、そこで掲げられる「ゲイ・プレイの継承」は悪しき現状維持への加担へと容易に堕すだろう。舞台の上で、日本の現在を生きるゲイの物語は、そしてそこに至るまでの歴史は、まだ十分に語られていない。

関連レビュー

『インヘリタンス—継承—』前篇|山﨑健太:artscapeレビュー(2024年4月15日)

『インヘリタンス—継承—』後篇|山﨑健太:artscapeレビュー(2024年4月16日)

鑑賞日:2024/02/11(日)

![artscape編集部|カタログ&ブックス|2024年7月[近刊編]](/wp-content/uploads/2024/07/2407_CB_00.jpg)