学芸員として、展覧会をプロデュースするために基本理念として課してきたことのひとつに、自らが見たいと思う主題あるいは作家に真正面から取り組むという命題があった。そのような展覧会は準備にも複数年を要するので、完全に実施できたかというと、もちろん疑問は残るが、その方向性は常に持ち続けてきた。

「こんなこと、ありえへん」という展覧会

美術館を退職する年齢となり、そのような考えを真逆にして考えるような立場となった。そして、私が見たい展覧会はどのようなものであるのか、と思いを巡らせていたときに、ふと手にした森村泰昌の新刊に綴られていた文章に目がとまった。「美術館とは『あらかじめわかっていることを再確認する』場所ではなく、『こんなこと、ありえへん』という『わからなさ』が常態である」★1。 森村は、コロナ禍において「不要不急」な芸術に携わる意味について説くなかで、美術館に展示されている作品鑑賞は、事前におもしろいとわかっているエンタメ体験とは異なり、よくわからないことが常態であり、結論として「芸術とはなにか」という問いによって自らを育むことに意味があるといったことを述べている。そこから敷衍して考えれば、そのようなシステムを保持している場所こそが美術館なのであると考える事もできるだろう。

森村泰昌『生き延びるために芸術は必要か』

森村が唱えていた「こんなこと、ありえへん」とは意味が少し異なることになるが、私自身が「ありえない」と受け止めた展示として先ず思い起こされるのは、デュッセルドルフ郊外の森の中に展示施設が点在するように設けられたインゼル・ホンブロイヒ美術館での思いがけない出来事である。同館のあるひとつの展示施設に、セザンヌの小さな紙片に描かれた無数の水彩画(その多くは風景画だった)が無雑作に壁一面に貼られている展示があった。個人的なことになるが、私にとってセザンヌの絵画は、美術を分析的に考え始めた頃の経験とともにある。セザンヌの作品を見るということは基本に立ち戻ることであり、そのような対象が不意に目の前に現われて戸惑ったことを思い起こす。その展示方法は、おそらく同館のコンセプトとして、まるで作家がそこに存在して作品を描いているかのような状態を鑑賞者に想像させようとしていたと思われる。要するに私もその目論見に嵌められたのだろう。いずれにしても、無数のセザンヌの水彩画(下絵?)を見た僥倖は、忘れ得ない体験となった。仮に、エクス=アン=プロヴァンスのセザンヌのアトリエ跡を訪れる機会が生じて、その画家がかつて生活した空間に残された画材類を眺めても、同様の感銘を感じることはないだろう。

アーティストによる展覧会の構成

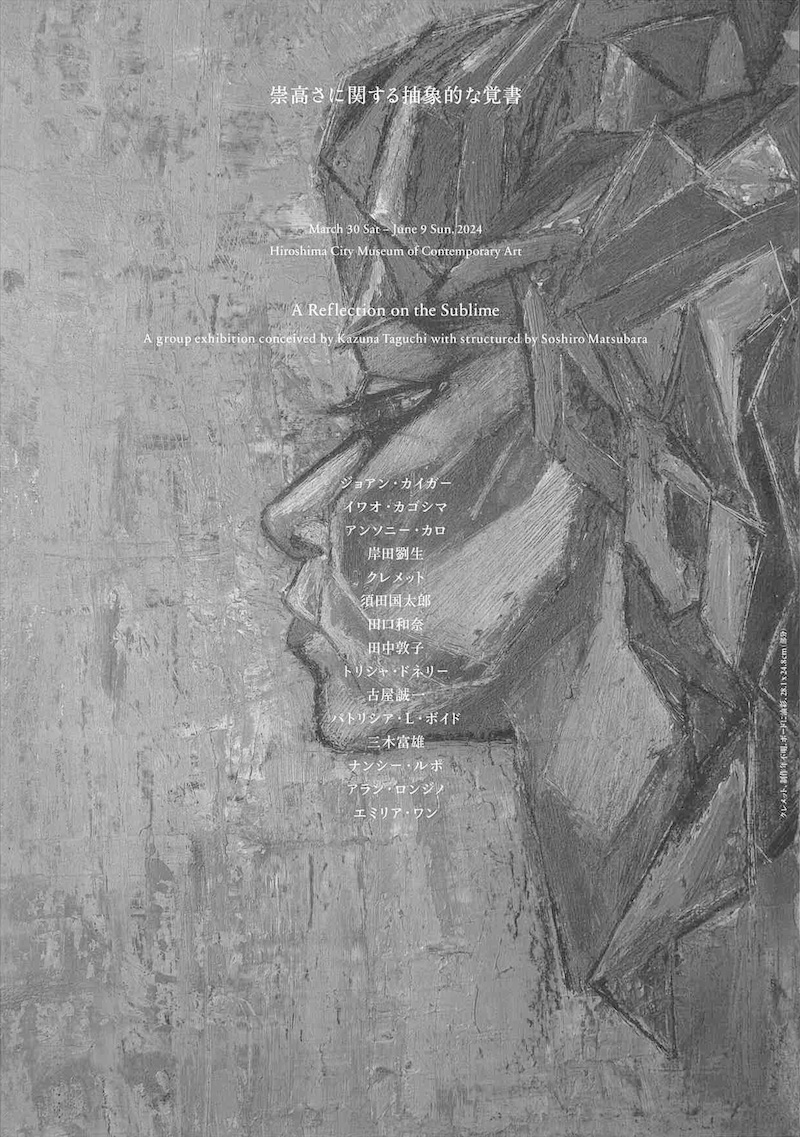

この経験は偶然の事故のようなものだったのだが、そのような状況を意図的に生み出すことを考えた(と想像される)展示が広島市現代美術館で開催されていた。それは、「崇高さに関する抽象的な覚書」という衒学的とも感じられるタイトルのついた展覧会である。「崇高」という用語から、まず思い起こされる芸術作品は、C.D.フリードリヒによる広大な風景のなかに点景として人物が描かれた作品群だろうか。あるいは、バーネット・ニューマンの「zip」を垂直に画面に描いた作品群であろうか。もちろん、そのような安易な選択はないことを同タイトルから感じ取ることができた。実際、同展のホームページ概要の冒頭には以下の様に記載されている。

「崇⾼さに関する抽象的な覚書」は、アーティストの⽥⼝和奈が着想したグループショウで、同じくアーティストの松原壮志朗が展覧会の構成を担当する。それ自体が展覧会という枠組みを用いておこなわれる抽象的考察である。

外部の批評家が、展覧会の企画に関わることはたまにある。例えば、1999年から2000年にかけて水戸芸術館現代美術ギャラリーで椹木野衣によって構成された「日本ゼロ年」展、同館で2007年に松井みどりを迎えて構成された「夏への扉─マイクロポップの時代」展等は多くの者が記憶しているのではないだろうか。近年では、2017年に豊田市美術館で(批評家としての)岡﨑乾二郎による「岡﨑乾二郎の認識 ─ 抽象の力 ─ 現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜」展が開催された。さらに、2021年には京都市京セラ美術館のリニューアルオープン時に、やはり椹木による「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989–2019」展が催されている。それらのいずれも興味深い内容ではあったが、各企画者による自著の立体版という趣きもあり、「ありえへん」といった予想外の出来事が生み出される展示といった内容ではなく、十二分に予測可能な、あるいは予習してからの体験の可能性も多いにあった訳である。しかるに、展覧会という形式でなければ伝えられないという必然性は弱いように受け止めた。

作家による企画展としては、大規模な国際展であれば、2005年に川俣正が総合ディレクターとして(磯崎新からの交代だった)、2014年には森村泰昌がアーティスティック・ディレクターという立場で、双方とも横浜トリエンナーレの企画に携わった。川俣は、「ワーク・イン・プログレス(運動態としての展覧会)という自身の制作論理」を掲げ「アートサーカス[日常からの跳躍]」というテーマで企画した。森村は「忘却」という、レイ・ブラッドベリ作『華氏451度』に由来するテーマを打ち立てた。それぞれに制作者の視点による独自な展開を見せたといえるだろう。

川俣の横トリは、山下公園付近から港に突き出た700mの埠頭に設けられていた倉庫を利用した空間に、国内外の多くの作家によって繰り広げられた展示が印象的だった。森村の横トリは、メイン会場を横浜美術館として、テーマとした焚書と関連付けできる作品の展示もあったが、記憶に残ったのは、あまり全国的には知られていない関西の作家が力強く紹介された点である。特に福岡道雄の大規模なインスタレーションや林剛と中塚裕子による京都アンデパンダン展での活動の再現などは、訪れた多くの観衆に強いメッセージを送ったのではないだろうか。しかしながら、これらの催しは特殊な例であるとともに、国際芸術展というエンブレムによって「わからへん」作品が出ていることが前提であることを入場者も理解していた、という意味で、本来的な意味で「わからへん」展示には成り得ない枠付けのもとにあるだろう。

「崇⾼さに関する抽象的な覚書」の跳躍

最初から横道に逸れたが、特別展「崇⾼さに関する抽象的な覚書」は、広島市現代美術館がリニューアルしてからおよそ1年後に開催された展覧会である。久しぶりに同館に訪れて、最初に戸惑ったのは展示場所である。記憶する限り、改装前は美術館施設中央にある入口から右側に入った施設が、そのまま企画展示室に繋がる動線となっていた。今回はそのコースは同館コレクションの展示空間となっており、特別展はこれまでコレクション展会場として用いられていた同館左側の施設で開催されていた。加えて今回は、左側の1階の展示施設で公募展「Hiroshima MoCA FIVE 23/24」が開かれていたので、特別展は同施設の地下1階部分が充てられていたのである。ホワイト・キューブが連続しているようなタイプの施設であったならば、そのような状況が問題となることはなかったろう。しかしながら、黒川紀章が設計した広島市現代美術館という建築物は、古代ローマをイメージした中央エントランスの円形広場等に特徴が表わされているようにポストモダン建築様式である。同スタイルに起因した構造は内部にもあり、建物右側の地下1階の外周に沿った壁面は大きな円弧を描いている。その部分と対照の位置にある建物左側の展示空間の中央部分には、円形の庭が設けられている。そのため自然光を遮る必要がある作品を展示する際は、遮光するための円弧の壁面が現われる。大きな円弧とはいえ曲率が大きく、コレクションの展示は難しいであろうと常々想像してきた。

広島市現代美術館外観[Photo: Kenichi Hanada]

広島市現代美術館外観[Photo: Kenichi Hanada]

そのような特徴のある空間を、常套的な言い方ではあるが、ひとつのカンヴァスとして完璧にコントロールしてつくりあげていく事によって、今回の展覧会「崇⾼さに関する抽象的な覚書」は成立している。先に概観した展示空間が、どのように使われて「崇⾼さに関する抽象的な覚書」を描いていったのかを見ていこうとした。ところが、最初から戸惑うことになる。同規模の企画展には必ずある筈の、タイトル・あいさつ・謝辞……といった掲示類が見当たらず、階段を降りたところに、「至高の跳躍 王潔茜(ワン・エミリア)」と表紙に記された小冊子を見つけ、すぐに内容を確認することになる。

会場入口[Photo: Kenichi Hanada]

会場入口[Photo: Kenichi Hanada]

会場へ至る階段 写真中央にエミリア・ワンのテキスト掲載の冊子[Photo: Kenichi Hanada]

会場へ至る階段 写真中央にエミリア・ワンのテキスト掲載の冊子[Photo: Kenichi Hanada]

簡略に内容を記述しよう。それは、アマという女性が日常生活のなかで自己存在について等の思考を巡らせるフィクションで、そのなかで「無限」という単語がキーワードとなっていた。同冊子の中程で「無限というカテゴリーを理解する意識の力」が「無限を前にした実際の感覚経験」領域を克服することは、「崇高の美的経験に通底する仕組の現われである」というカントの『純粋理性批判』の崇高について書かれた箇所が引用されている。とはいえ、カントが推論した硬直的ともいえる「崇高」論に帰結するのではない。たとえ「無限の領域」を知的に解きほぐすことできなかったとしても、あるいは、実存主義的に「信仰」に対する真摯な思いを断たれたとしても、そのような絶望は「跳躍」することによって克服できることを説いたキルケゴールを援用して、知的な行為の限界をあきらかにする。そして最終的には、太陽神の再来を予感させるシーンで完結する。

但し、同テキストは「崇高の跳躍」ではなく「至高の跳躍」であることには注意しなければならいだろう。後でも述べるが「崇高」という用語は美学的カテゴリーのひとつであり、その用法は歴史的経緯もあり広範にわたる。

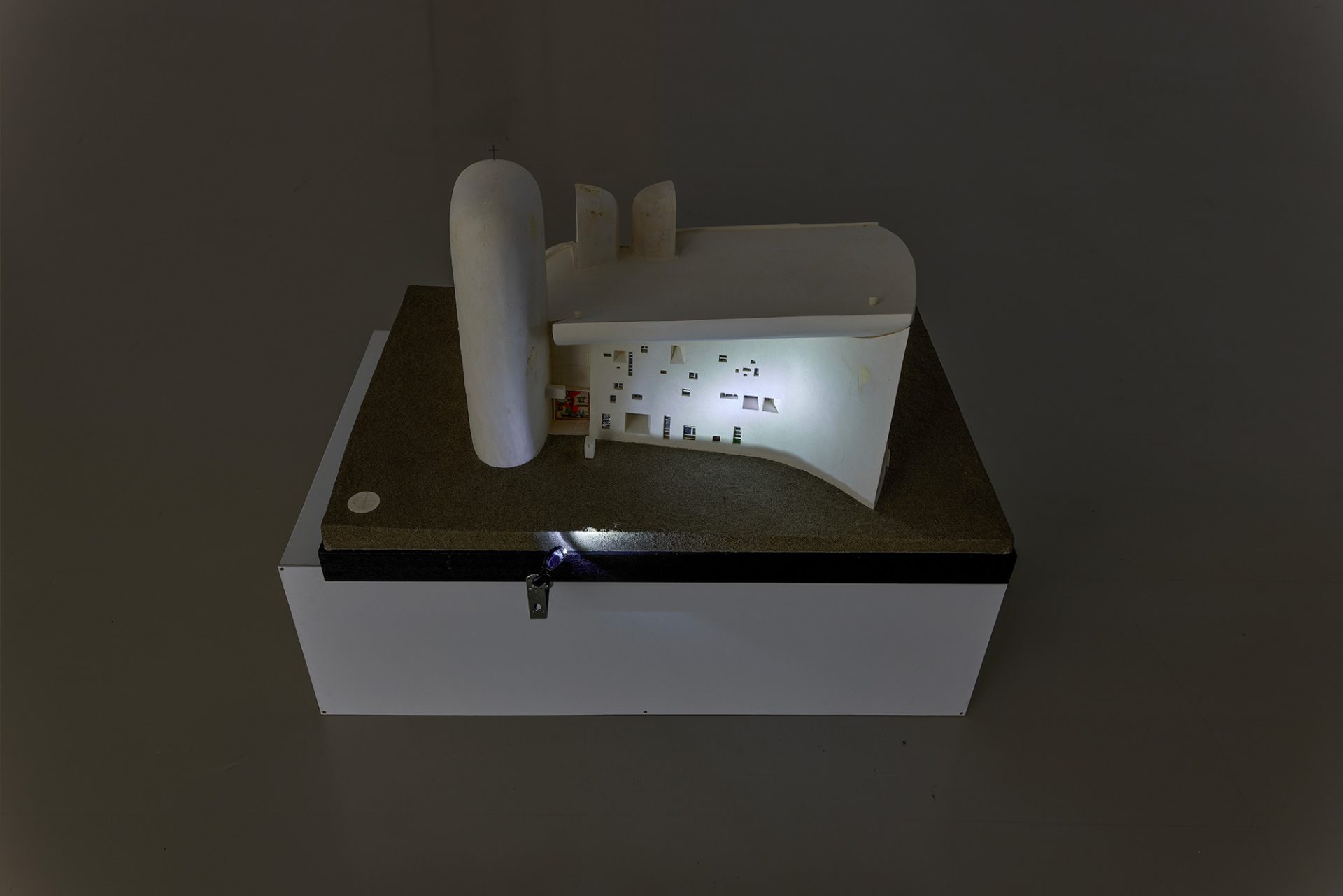

そのような前提に構えながら、最初の展示室に足を踏み入れる。薄暗い無照明の広い空間の中央に、ル・コルビュジエ設計《ロンシャン礼拝堂》(1955)の建築模型がぽつんと置かれてあった。一瞬戸惑いながらも、裏側に回ると、その立体模型を照らし出す点光源が、モンドリアンの絵画を思い起こさせるような原色幾何形体の赤、青、黄といった小さな窓のステンドグラスをつくっているのである。その小さな建築模型に比して巨大ともいえる暗転した展示空間に、色ガラスからこぼれ落ちる光のハーモニーが響き渡っているように感じた。ところで、その暗い展示室の奥の壁には、トリシャ・ドネリー(1974年サンフランシスコ生まれ。コンセプチュアル・アーティスト)という作家による映像作品が映し出されていた。それが何を映し出しているのか等の説明は無く、あとで調べてもここで紹介できるような情報を得ることはできなかった。

ル・コルビュジエ ロンシャンの礼拝堂(1955)、フランス、ロンシャン 模型(縮尺1/50)[Photo: Kenichi Hanada]

ル・コルビュジエ ロンシャンの礼拝堂(1955)、フランス、ロンシャン 模型(縮尺1/50)[Photo: Kenichi Hanada]

ル・コルビュジエ ロンシャンの礼拝堂(1955)、フランス、ロンシャン 模型(縮尺1/50)の内部[Photo: Kazuna Taguchi]

ル・コルビュジエ ロンシャンの礼拝堂(1955)、フランス、ロンシャン 模型(縮尺1/50)の内部[Photo: Kazuna Taguchi]

展示空間と構成が問いかけるもの

最初に断っておかなければならないだろう。この展覧会を担当した角奈緒子学芸員によれば、同展の展示構成は、完全に⽥⼝和奈と松原壮志朗によって実施され、展覧会趣旨、作家・作品選択等、同展を構成する基本的概要に関して、美術館側との打合せはほぼ無く、完全にアーティストの主導のもとに進んだという。

その最初の部屋を出たところに、この展覧会を構成した二人によるステートメントが掲示されていた。そこには、「芸術の安易な消費性に抵抗する。現実の時間と空間の中で出会うものとして、それぞれの作品の機能をより強化し、そもそも芸術作品とは何かという問いを投げかけたい」と記載されてあった。確かに、その通りであり、展示されている作品に問うべきなのだろう。そのステートメントにはさらに、「この展覧会は、美学についての現代的な考察ともいえ、私たちはそれらを留保つきで“崇高さ”と呼ぶことにする」とある。

ここであらためて「崇高」という用語を確認したい。「崇高」という漢語は「森なす険しい山のイメージを反映し、……垂直上方向に対する志向性が含意され……同時に、万物を生成する霊的エネルギーも含意されている」★2。欧語で「崇高」にあたる語は古代ギリシャ語「ヒュプソス」(hypsous)で「高さ」をあらわす形容詞として用いられてきたが「文芸の分野で精神の偉大さを反映した『文(ロゴス)』の持つ力」の顕現状態を指示することば」★3となり、近代になってからは、「自然の事物や芸術作品が与えてくれる精神的高揚感に対して」用いられるようになる。つまり「『均斉(プロポーション)』や『調和(ハーモニー)』★3に基づく古典的かつスタティックな(静態的な)『美』のアンチテーゼ」として用いられるようになったのである★3。換言すれば「古典的な『美』と区別される新たな『美的カテゴリー』として、いわばダイナミックな(動態的な)近代の美的概念として」★3登場した。sublime(英・仏)、erhaben(独)等は、「ヒュプソス」の翻訳語である★3。以上のような語彙を確認することで、エドマンド・パークやカントによる「崇高」の定義、さらにはバーネット・ニューマンの『崇高はいま』★4(1948/三松幸雄編訳、東京パブリッシングハウス、2012)も概略的には理解できるだろう。また、田口と松原による今回の展覧会タイトルに用いられた用語に対しては、これ以上の詮索は意味がないだろう。

展覧会のステートメントが示された壁面側の奥のロンシャン礼拝堂の模型が置かれた展示空間のなか、トリシャ・ドネリーの映像作品が映し出された壁面の裏に、この展覧会を考案した一人である田口和奈の作品《たゆたう》が展示されていた。女性の肖像がダブルイメージで表わされた作品で、おそらくは田口の典型的な手法、多重露光でつくり出した写真画像を丁寧に描写して、それをあらためて撮影して写真素材による作品としているもの、であろう。女性のイメージがずれて重なり、写真の特性として図像の重なった部分の明度が高くなり、それが異形の顔の表情として、例えば3つ目の人物像のような相貌のようにも写るのである。歴史的な事例で考えれば、未来派の人物像のように動きを感じさせるような表現が伴っている訳でもないその画像は、《たゆたう》という作品タイトル通りに、見る者の視点を漂わせるばかりなのである。田口のこの作品に対して、ダイナミックという日本語で考えると不一致な表現であると思われてしまうかもしれない。dynamicを英和辞典(リーダーズ英和辞典)で繙けば、基本的意味に「絶えず変化する」がある。また調和(ハーモニー)や、均斉(ハーモニー)といった古典的な「美」を考えた作品ではなく、総合的に考えれば「崇高」な表現であると判断する事ができるだろう。

田口和奈《たゆたう》(2024)展示風景、作家蔵[Photo: Kenichi Hanada]

田口和奈《たゆたう》(2024)展示風景、作家蔵[Photo: Kenichi Hanada]

田口和奈《たゆたう》(2024)、作家蔵

田口和奈《たゆたう》(2024)、作家蔵

その田口の作品と対峙するように、向かい合った壁面に掛けられていたのは岸田劉生の《二人麗子図(童女飾髪図)》である。広島市現代美術館に日本近代洋画が堂々と登場するのは珍しいことかもしれない。しかしながら、岸田の麗子像は、確かにダイナミックな表現であり、プロポーションや調和といった、いわゆる古典的な美的作品とは相容れない表現であることは誰もが認めるところだろう。特に今回展示されている劉生作品の麗子像は、自然な描写から離れて、後頭部が突出した異形な姿を取り始めた時期の作品である。麗子が麗子の髪を整えているという非合理的な状況を表わし出している点も、対峙する田口の作品と調和する関係を持っているだろう。デューラーに倣ったといわれるその描写力も、やはりこの麗子像が描かれた頃の劉生は、中国の古画にも興味を抱いていたことが知られ、日本近代洋画といった枠付けで考える事ができない作家であることを田口と松原は見通していたのだろう。

岸田劉生《二人麗子図(童女飾髪図》(1922)展示風景、泉屋博古館東京蔵[Photo: Kenichi Hanada]

岸田劉生《二人麗子図(童女飾髪図》(1922)展示風景、泉屋博古館東京蔵[Photo: Kenichi Hanada]

このように、「崇⾼さに関する抽象的な覚書」は、一つひとつの作品と鑑賞者が、対話を重ねていくための糸口が、各所に用意されているとともに、展示された作品と作品の関係性が巧みに考えられた展覧会なのである。田口と松原はステートメントに、この展覧会の発想源はアメリカの詩人ジョアン‧カイガーが唯一残した映像作品《デカルト》(1968)であったと表明している。その詩人は東洋思想に大きな影響を受けたことによって「表現の高みに達」したという。それは、彼らも主張しているように、劉生の作品が外部からの影響を換骨奪胎していることと平行関係を持つものであろう。例えば、カイガーの映像作品が映し出されている壁面と対峙するように設けられた展示ケースの中の三木富雄の《耳》は、先に記した分類法に基づければ、「崇高」な表現である。私自身、これまでであれば、その中庸な大きさの《耳》に対して「崇高」という表現はそぐわないのでないか、と考えただろう。しかしながら今回の展覧会を通じて、このサイズであることの存在意味を見るべきではないかと思考を巡らせるようになった。

ジョアン・カイガー《デカルト》(映像スチル)(1968)[© Estate of Joanne Kyger, Collection of University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive]

ジョアン・カイガー《デカルト》(映像スチル)(1968)[© Estate of Joanne Kyger, Collection of University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive]

三木富雄《耳》が置かれた展示ケース[Photo: Kenichi Hanada]

三木富雄《耳》が置かれた展示ケース[Photo: Kenichi Hanada]

三木富雄《耳》(1969)展示風景、広島市現代美術館蔵[Photo: Kenichi Hanada]

三木富雄《耳》(1969)展示風景、広島市現代美術館蔵[Photo: Kenichi Hanada]

「Hiroshima MoCA FIVE 23/24」展の保泉エリ作品は提起する

同展に関するレポートは以上であるが、この特別展が開催されていた展示施設の1階で「Hiroshima MoCA FIVE 23/24」という若手作家のための公募展が公開されていたことに関連して記しておきたい件がある。そこで発表されていた5作家のうちのひとり、保泉エリの作品は、特別展へ向かうために地階へ下りる動線の手前に設置されていた。比較的大きな画面にクロッキー調に人物が描かれ、その周囲に鳩のオブジェが点在しているという、穏やかな表現の作品であった。それでも何か隠された意味でもあるのかと解説パネルに目を落とした。そこには、JR広島駅の改装前のビルに設置されてあった舟越保武の《牧歌》という作品が、工事に伴って移動される工程のなかで遺失した事実が綴られてあった。保泉は同作品と出会うことによって作家になったという自身との関係も含めて、舟越保武の《牧歌》へのオマージュと哀悼という二つの意を込めて、舟越のレリーフ作品をドローイングと彫刻作品として再現した《うつしとどめるために》を出品したのである。このような不合理なことが相変わらず起こっていることに強い憤りを感じるとともに、本作品をリニューアルした新人公募展に選出して、このような際立った場所に設置していることに美術館の姿勢が示されているものと判断した。

保泉エリ《うつしとどめるために》(部分)(2023)展示風景[Photo: Kenichi Hanada]

保泉エリ《うつしとどめるために》(部分)(2023)展示風景[Photo: Kenichi Hanada]

保泉エリ《うつしとどめるために》(部分)(2023)展示風景[Photo: Kenichi Hanada]

保泉エリ《うつしとどめるために》(部分)(2023)展示風景[Photo: Kenichi Hanada]

★1──森村泰昌『生き延びるために芸術は必要か』(光文社新書、2024)p.179。

★2──桑島秀樹『崇高の美学』(講談社、2008)p.42。

★3──桑島秀樹、同上、p.43。

★4──星野太「『崇高はいま』バーネット・ニューマン」(Artwords)https://artscape.jp/artword/6152/

崇高さに関する抽象的な覚書

オープン・プログラム Hiroshima MoCA FIVE 23/24

会期:2024年3月30日(土)〜 6月9日(日)

会場:広島市現代美術館 (広島県広島市南区比治山公園1-1)