会期:2024/05/18~2024/05/26

会場:私立大室美術館[三重県]

公式サイト:http://www.ichiku.org/2024/05/13/私立大室美術館%e3%80%802024年5月/

のどかな田舎道を抜けると小さな住宅街のなかにひとつの空間が現われる。三重県津市白山町にある私立大室美術館はatelier Ichikuを主宰する建築家の大室佑介氏が自身で改修、企画、運営までを行なう私設美術館である。

この美術館は大室が彫刻家である妻の祖父母宅前に2014年に移住し、自宅前に残されたかつて犬の首輪を作る工場だった場所を本館として改修するところから始まる★1。本館とその庭先の野原、隣接する農機具倉庫を改修した分館★2より構成され、小規模な改修によって施設としての等身大の機能性を実現している。

市街地から少し距離があり交通の便に優れる場所とは言い難いうえに、一年のうち限られた数日しか開館しない★3一見気ままにも思える美術館は、この地域に根ざしながら文化を耕すことで一種の公共性を生み出す。

5月に開催されたアーティストの金光男と宮田雪乃による二人展「再生活」は、大室と同じく数年前に制作拠点を京都府から三重県に移した金と宮田が、この土地での暮らしと制作を通して再生活(再編、再起、再生した生活とも捉えられる)について考える企画であった。

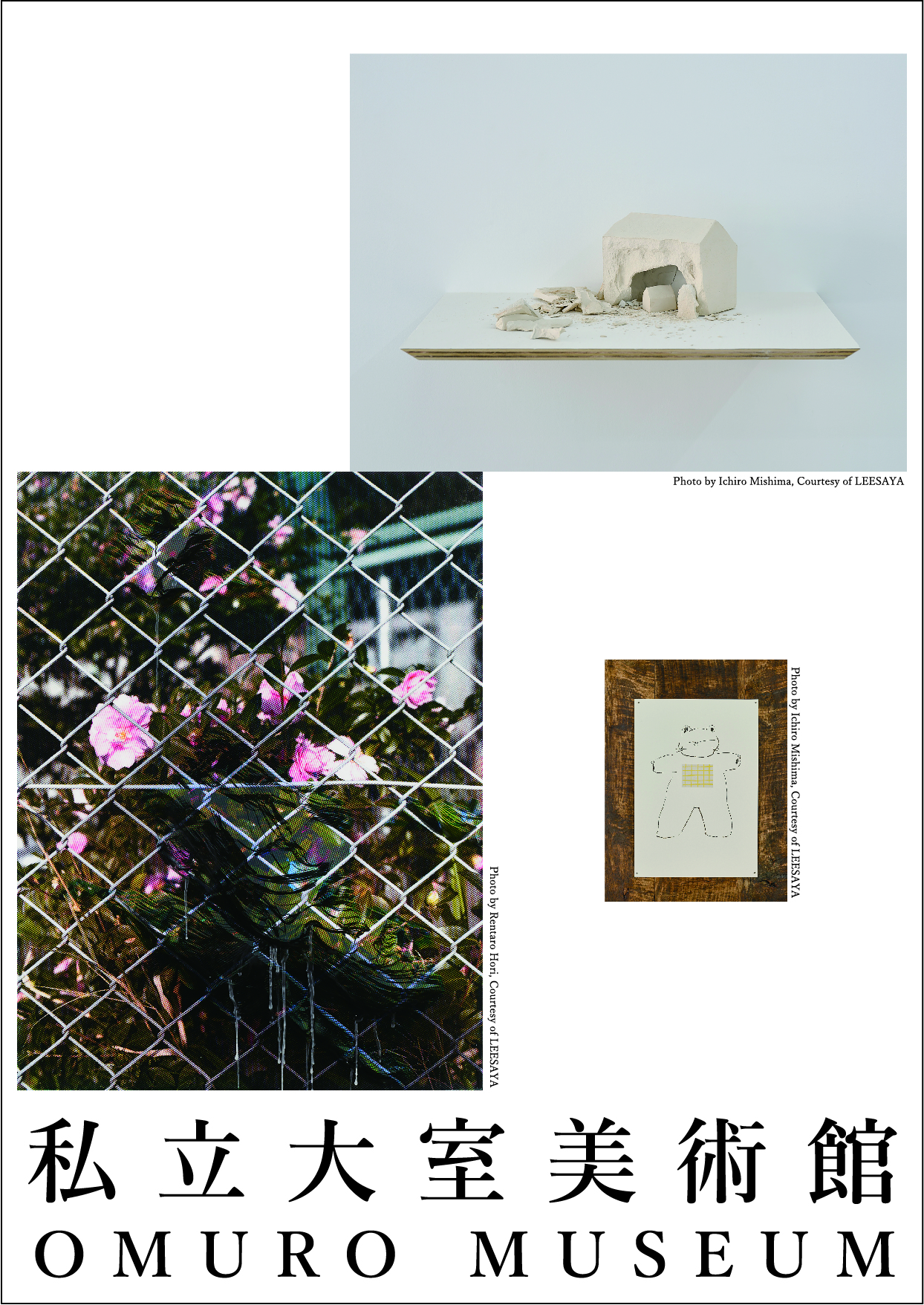

熱を加えると融解するパラフィンワックスを用いてシルクスクリーンやインスタレーションを制作する金は、熱源による流動性を介入させることでいとも簡単に揺れ動いてしまうイメージを再定着させ、存在の隔たりや関係性の位相を解いていく。自身が移民3世として日本で生まれ育ったという自己のルーツや社会との関係性が不確かである背景が彼の視点によって撮られたイメージを通して投影され、シルクスクリーン技法の複製性に反して部分的に溶け崩れた風景と重なることで存在そのものの曖昧さを知覚させる。

宮田の作品もまた、眼前の風景の美しさが綻びそうになる状況を見つめ主体性の揺らぎを描く。樹脂板に彫られたイメージを刷るドライポイント技法やシルクスクリーンなど版画技法を併用して制作された平面作品は、一見するとドローイングのように見える軽快なストロークだがじつは繊細に刻まれており時間の尺度を可視化させる。版画と異なる手法を用いる短編のアニメーション作品(『見る』『花びらの回転』『見せる』)や崩れた家に佇む小屋を陶土で造形した『正解かもしれない』においても、環境の内外に存在する孤立した主体を掬い上がることでケアの眼差しが獲得される。

展示会場の床にぽつりと置かれたテトラゴナ(桃源郷を別名にもつ多肉植物)の一片は、土地に漂着しながらも本質的に定住できない環境にさらされた小さな存在として、日常生活から展示空間に持ち込まれたものだという。二者によって描かれた生活の有り様は必ずしも風土に調和するものではなく、環境の変化に晒されることで生まれる反発や抵抗によって、揺らぐ関係性を捉え直そうとする試みであった。

この美術館もいわば生活環境を開発することなく実践された場所として空間を築くことで公の中に私的な営みを介入させている。この美術館の魅力は蒐集や保存、観光資源などの機能性が削がれてもなお、美術館が育む基礎的な役割である公共的な発見の場が存在していることにある。文化の因子が生活の内外を漂うことで、この地域に少しずつ関係性の広がりが生まれていくだろう。

鑑賞日:2024/05/18(土)

★1──https://www.biz-lixil.com/column/urban_development/sh2_review006/

★2──分館は彫刻家・橋本雅也による作品を収めるために改修された倉庫である。外観はトタンの倉庫だが、入れ子状に仕切られた展示空間に入り薄暗い空間のなかで目を凝らすと、左右対照的に配置された陶の姿がゆっくり浮かび上がってくる。

★3──不定期に設定される展示の会期および地域の敬老会の日程にあわせて開館される。

[編集部注]表現の一部を訂正しました。(2024年6月27日)