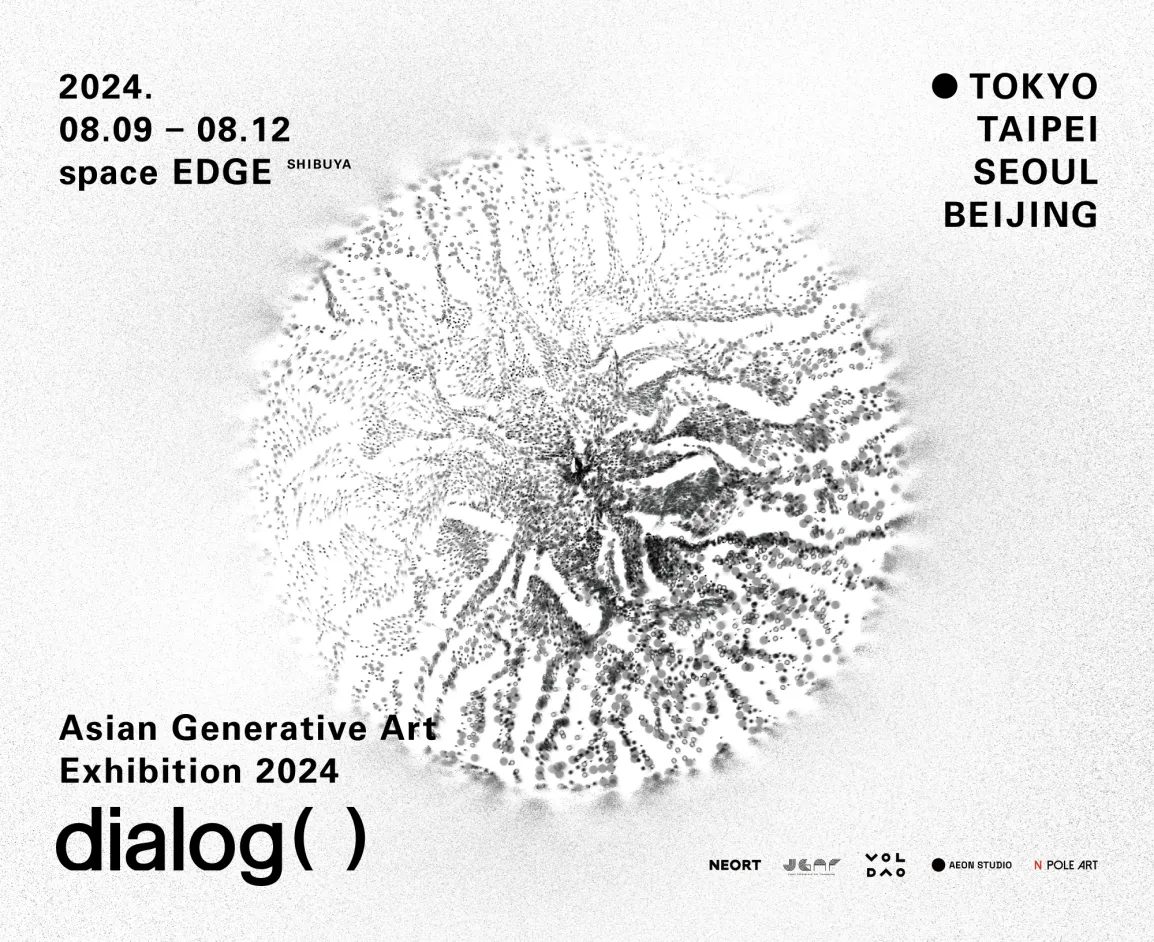

会期:2024/08/09~2024/08/12

会場:SpaceEdge[東京都]

公式サイト:https://dialog-asia.com/

東京、台北、ソウル、北京の4都市を結ぶジェネラティブアートの展覧会「dialog()」はさまざまな面で意欲的な取り組みであるが、とりわけ重要なのは「非-西洋的なジェネラティブアートの可能性の探求」「東アジア4都市間の継続的な対話による発展」「それらの対話を敷衍するためのテキスト・動画等の展開」といった特徴であろう。これは、NFTをひとつの契機として市場へ進展したジェネラティブアートの拙速さに対して、そこで取りこぼされている可能性を丹念に検討し続けていくための自律的な運動を構築する試みであり、これ自体がある種の生成的なものとして存在することを期待されている──と言ってしまえば収まりがいいのだが、このように曖昧なかたちで「生成的」というワードを運用したくなってしまうこと、それ自体がジェネラティブアートの胡乱な魅力へとつながっているようにも思われる。

当然、一般的で裾野の広いものとしてジェネラティブアートを理解するならば〈ある手続き的な処理によって、作品を構成する各種の特徴が半自動的に決定されるかたちで制作される芸術作品〉とでもなるだろう。特に本展では、ステートメントに「1960年代に始まったコンピュータアルゴリズムによって生成されるアートは、やがてジェネラティブアートと呼ばれるようになり(中略)コンピュータアルゴリズムによって人の手を介さずとも作品が生まれる点に特徴があります」とあるように〈コンピュータ上でアルゴリズムを実行することで生成される芸術作品〉を指していると考えていい。また、同じくステートメントには「現代アートは西洋によってルール形成されたある種のゲームであるかのように語られることがあります。同様にジェネラティブアートにおいても西洋を中心として発展してきたテクノロジーの進化の中で、アーティストは既存の道具を使い、用意された環境の枠の中で創造することを無意識的に選択してはいないでしょうか? 本展覧会は、ジェネラティブアートの独自性を再考し、その可能性を広げるための取り組みです」とある。コンピュータとその中で実行されるアルゴリズムという、極めて西欧的・二元論的な起点を引き受けつつ、その外部を模索する。それが本展が立脚する地点である。

ところがそもそも、ジェネラティブアートという呼称は、素朴に受け止めるにはどこか捉えどころがない。「生成的」であることは一体、なぜ根本的に従来のアートとは領域を別にするのか。例えば、従来のアートの制作に付いて回る “creative” なるワードの語源もまた「子孫を生む・成長させる」といった概念と結びつくものである。それは “generative” と一体どのような差があるのか。そして、唯一にして絶対のクリエイターとしての神は、創世=genesis を行なったのではなかったか。あるいは19世紀以降の近現代美術とは、この genesis から連綿と続いてきた唯一的な神の視点=透視図からの脱却の歴史であり、芸術家個々人をクリエイターへと位置付ける試みであった。それらに比べれば、神の託宣というアルゴリズムを芸術家というハードウェアによって実行することで描かれてきた中世以前の宗教画のほうがよほど「生成的」なものであるようにも映る。

入口すぐの空間には大掛かりな階段状の構造体が組まれ、日本の出展作家たちの作品が集まっている。本展の特徴として、作品の運搬にかかるコストが低いであろうことが挙げられ、それが国際的な巡回展をスピーディーに実施できるひとつの理由になっていることは想像に難くない。それゆえ、海外作家の作品のほとんどはディスプレイを通じたプログラムの実行結果の動画的な展示となっているが、国内作家の作品はその展示方法に現地ならではのさまざまな工夫が凝らされている。

まず目に飛び込んでくるのは、マルチディスプレイを組み合わせたKaryn Nakamuraの《Perfect Syntax》だ。走行する電車の窓から流れる街並みを撮影した映像とともに、とある一日の起床から就寝までを時系列に語る音声が繰り返される。映像はやがて、早送り、ネガポジ反転、エッジ抽出、あるシーンからあるシーンへのモーフィングなどさまざまなかたちで崩壊していき、それに合わせて音声も切り刻まれ変質していく。本作は、AIがこの世界のシンタックスをいかにして理解しうるのかに焦点を当てた作品だと説明される。すなわち映像のフレームとフレーム、あるいは音声の単語と単語を繋ぎ合わせる中にいかにして一貫した「動き」と「意味」が生起するのか、そしてそれはAIにおいても同様なのかを問う、ある種の記号接地問題(単語や文とそれらが指し示す実世界における意味とを、AIが結び付けて理解できるのかを問う問題)として理解できる。ところで先述したように、本展の作品のほとんどは動画による表現であり、当然それらはプログラムのコードという、単語の組み合わせによって綴られたテキストと対応している。この点において、本作が投げかける問いは本展全体を貫くものとなる。すなわち、各作品において綴られたコードとそれによってつくりだされたグラフィックたちは、プログラムのレベルにおける「生成」の成功を示すものであるが、本作は「そこで本当に生まれているものとはなんなのか」へと鑑賞者の思考を導くのである。《Perfect Syntax》の映像ではやがて、バラバラに砕けたフレームの間に赤黒い不定形の塊がはびこりはじめる。「映像筋肉(video muscle)」と呼ばれるこの物体は、フレーム同士を懸命に縫い合わせようと蠢き、最終的にはこの映像の編集画面にまで侵食していく。それは断片の接続によって生成される世界の可能性そのもののように見える。

同様に、プロセスに生成AIを組み込んだマルチメディア作品として、たかくらかずき《みえるもの あらわれるもの いないもの》が挙げられる。これは、鑑賞者が単語セットから選んで作成した「俳句」をChatGPTを通じて英詩に変換、さらにそれをたかくらの画風を学習した画像生成AIによってイメージへと変換する、という構造を持つ。たかくらはこの一連のプロセスを「詠唱による妖怪の召喚儀式」と見立てている。チャットベースの生成AIが普及した当初から、より高品質な出力を得るためのプロンプトエンジニアリングはしばしば呪文の比喩で語られてきた。たかくらの作品はこうした質感を捉えたものであるが、さらに多角的に検討してみたい。まず、たかくらの表現とも密接するゲームの存在は重要であろう。なぜなら、昨今の生成AIの隆盛は事実上GPUの発達に大きく支えられており、それは高度な3DCGを伴うゲーム表現からの需要に端を発しているからだ。いわば、プレイヤーに没入感をもたらすためにキャラクターの解像度を高めていく営為は、人工知能というある種の普遍化された人格の解像度を高めることへと繋がった。たかくらはこれを転用することで、ドット絵の、しかも縦/横スクロールを前提とした2D構図のキャラクターを無数に生成しているのである。また、それらの召喚が俳句によって行なわれる点も興味深い。というのも、詩歌とは時間軸に沿って継起するシンタックスからの逸脱を多分に含んだ言語表現形式であるからだ(それがChatGPTによって変換される際に保存されるのかはともかく)。個としての人格を有し、線的に整理された言葉を喋る。そんな理想化された人間から零れ落ちるように生まれる有象無象の存在たち。それはまさしく妖怪的なるものであるように思われる。

後編では本展に関連する作品展示以外の取り組みを取り上げる。具体的にはトークイベントの内容を経由して、地域性の観点から本展について考察を深める。

(後編へ続く)

鑑賞日:2024/8/11(日)