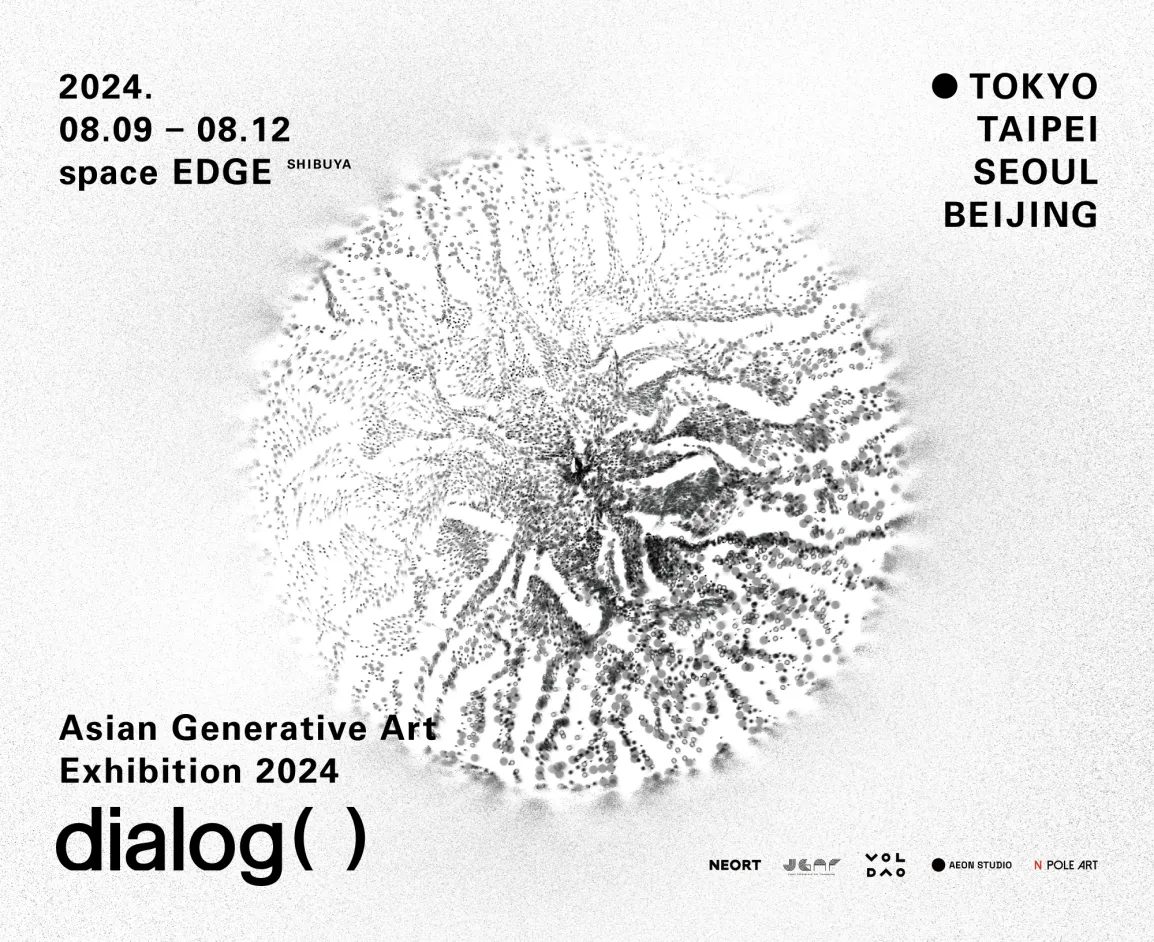

会期:2024/08/09~2024/08/12

会場:SpaceEdge[東京都]

公式サイト:https://dialog-asia.com/

(前編から続く)

作品展示以外の取り組みについても触れておこう。会場では展示やジェネラティブアートに関わり深い人々を登壇者に迎えたトークイベントが行なわれ、YouTube上にアーカイブが残されている。特に、たかくらかずきと藤幡正樹による「非西洋中心の芸術を考える ~極東アジアにおける『アート』とは~」は、本展が投げかける問いの射程を拡張するものであった。

トークは哲学者ユク・ホイによる『芸術と宇宙技芸』を大きな補助線としつつ展開される。同書の内容に触れることは本稿の直接の目的からはやや外れるが、重要な論点であるため、わたしの理解の範囲において概観しておこう。ホイはかねてより、科学技術の中に存在する西洋固有の思考体系を指摘し、それらを相対化するために、個々の文化圏のコスモロジーと密接した技術の体系=宇宙技芸の重要性を問うてきた。同書では特に、サイバネティクスの成立によって機械―有機の対立が機械論の側から調停されて以後の世界、すなわち科学技術があらゆる意味で世界に浸透したのちの世界において、宇宙技芸の可能性を問い続けるための回路としての芸術に焦点が当てられている。具体的には、サイバネティクスによって実装され、今日のコンピュータの基本的原理を成す再帰性という概念について、その(地域的・文化的な)複数性を明らかにしようと試みられる。ホイは、道家の思想における「玄」の概念を取りあげ、これを有と無のあいだを往還しながら両者の対立をとりなす根源として解釈することで、西欧的思考とは異なる独自の再帰性の存在を読み解く。そしてこの論理はなによりも、山水画という芸術を通じて表現/感得されてきたのだ、と。藤幡はこれらの論をふまえて、完成、販売、そしてそれにともなう消費の可能性から逃れたジェネラティブアートのあり方や、プログラムやコンセプトの読み解きから離れた作品と鑑賞者の関係性構築への期待を述べる。もし、本展の作品中にそうしたものたちへ繋がる端緒があるのだとすれば、わたしには高尾俊介《Dramatic Yesterday, OK Today》が近いように思えた。本作は、高尾が継続して取り組んできたデイリーコーディングについて、コードと実行結果を並置するかたちで展示するものである。すなわち本作は「日々継続されること」そのものに意味を生じさせているのであり、原理的に完成を定義できない。加えてそれはある種の日記やスケッチに近いものであり、プログラムやその出力、背景にある思いなどを個々に眺める者たちは最終的に、作家本人の主観という迷宮へと入り込まざるをえないのだ。ホイは、時空間を包摂した「山水画のニューメディア」として中国の庭園を捉えているが、こうした自律的かつ没入が可能な半開放系としての庭の比喩は、今後の作品のあり方を考えるうえでも有用だろう。

ところで、会場にはまさに山水画をテーマとした作品も存在する。Chih-Yu Chen《ReAlms Converging》は、画面上に墨を思わせる描線と、絵文字の塊が生成され続けるという作品であり、この生成プロセスは都度、作家が制作した山水画判別AI(8000枚の山水画を学習しているとのこと)による判定を受け「山水画である」と見なされることで停止する。直接「山水画を生成するAI」をつくらないことからもわかるとおり、本作では生成システムと判別AIのあいだの内的な「対話」に焦点が当てられている。加えて、絵文字とは日本発祥のデジタル時代の象形文字であり、墨のようなストロークは文字以前とも以後ともつかない質感を帯びている。すなわち本作は、そのあらゆる瞬間において文字とイメージのあいだで振動しているのだ。対話の痕跡それ自体が同時に絵でもありうること。それは「作品を通じた対話」と「対話にもとづく作品」のあいだを往還し、両者を接続するものである。

Chih-Yu Chenの作品をはじめ、日本作家のエリアを除く場所では、モニタが取り付けられた矩形の金属フレームがそれぞれに角度を振りながら立ち並ぶかたちで展示構成が成されていた。そこではある種の仮設性やインダストリアルなムードが強調されているのだが、そのさまは同時に、木造建築の骨組みに嵌め込まれた襖絵を想起させる。「アジア性」という題目にいささか短絡的に結びつけたようではあるが、本展の多くの作家の作品が(表面的なグラフィックやモチーフのレベルにおいては)流体や動植物を表現していたこともその印象を強めていただろう。襖絵は通常一枚のみで完結することなく、空間全体への広がりの可能性を潜在させており、それらは絵として鑑賞の中心となることもあれば、風景として背後へと溶け込んでいくこともある。そして何よりも襖を立てるとは、その向こうに空間があることを指し示す行為である。これらの特徴は、生成された現象をモニタという特定の寸法を持った出力装置によって切り取ることでかろうじて展示されている、という今日のジェネラティブアートのあり方へと接続しうる。奥行きへの想像を断ち切るような露骨な表層性は、かえってその背景に広がる知覚不可能なものの存在を示唆する──こうした逆説性を建築家・磯崎新は「つくりもの」と呼んだのだろうが、本展におけるモニタは襖よりも格段に小さい、いわばミニチュアなのである。すなわち本展は、つくりもののつくりものであると言え、それゆえにレイヤー状になった表層性の隙間に真に生成的なるものがやってくる──とまで言うのは流石に妄想が過ぎるだろうか。

最後に、西欧とアジアの文化的な差異についての言及といえば(今日的な問題点は多々あるにせよ)和辻哲郎『風土』が思い浮かぶ。「モンスーン」型のアジアと「牧場」型の西欧。しかしここで、アルゴリズムという言葉が9世紀バグダートの数学者、アル・フワーリズミーの名に由来することを思い出すならば、和辻がアラビアを含む一帯を指して名付けた第三の風土「沙漠」へと思考を飛躍させられるだろう。磯崎新は藤森照信との対談★の中で、自身が砂漠の只中に建てたフォリーの群のような建築《Obscured Horizon(砂漠の寝所)》をある種の庭だと説明する。砂が砕けた石である以上、砂漠とはありうるすべての庭の重ね合わせと言えるかもしれず、なんの手がかりもない砂漠に庭を見出す心性こそ、もっとも純度の高いものかもしれない。アルゴリズムの庭、あるいはシリコンの砂漠──わたしが本展を取り巻く対話に応答するのであれば、こうした言葉から始めてみたいと思う。

鑑賞日:2024/8/11(日)

★──磯崎新、藤森照信『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、六耀社、2017