会期:2024/9/3~2024/12/22

会場:東京国立近代美術館[東京都]

公式サイト:https://www.momat.go.jp/exhibitions/r6-2-g4

「フェミニズムと映像表現」と題し、近美のコレクションから9名の女性作家による映像作品が展覧された。ジョーン・ジョナス、リンダ・ベングリス、マーサ・ロスラー、ダラ・バーンバウム、出光真子、塩田千春、キムスージャ、遠藤麻衣、百瀬文である。紹介された8つの映像作品において、ダラ・バーンバウムの異質性が際立つ。8作品のうち、バーンバウムを除く7作品に作家自身が登場するという違いのためだろうか★1。初期ビデオ・アートに共通する特徴を検討しながら、バーンバウムによる《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》(1978-1979)の魅力を探ってみたい。

本展はまず、入り口右手に鑑賞マップが掲示され、8つの映像作品のほかは、遠藤と百瀬による立体作品、参考資料のパンフレットと書籍が展示された。映像は4面スクリーンによるキムスージャと、出光真子の作品が壁にプロジェクションされ、5作品は立体的なビデオモニター、最も新しい遠藤と百瀬の1作品は薄型の液晶モニターで上映された。

本展において、一番古い作品はジョーン・ジョナスの《ヴァーティカル・ロール》(1972)である。トリシャ・ブラウンのもとで身体表現を学んだジョナスのパフォーマンスを記録したもので、意図的に周波数の同期をずらすことで、フレームがひとつずつ上から下へと降りてくるように見える。ジョナスが画面に向かって規則的にスプーンを打つ仕草に合わせて音が鳴るため、画面内の人物がモニターの皮膜に接触しているようでもある。音は次第に、上から降りてくるフレームの底辺とモニターの底辺が一致する瞬間とも合い始めるため、フレームやフレーム内の人物が底に打ち付けられているようにも感じられる。

「フェミニズムと映像表現」展示風景[筆者撮影]

「フェミニズムと映像表現」展示風景[筆者撮影]

《ヴァーティカル・ロール》を含むジョナスの初期作品に彼女自身が登場するように、初期ビデオ・アートには作家の姿がよく見られる。60年代から隆盛していたパフォーマンス・アートの影響と捉えられるものの、ビデオよりも同時代のメディアにあたるフィルムカメラによっては促進されなかった傾向である。フィルムカメラもアタッチメントの三脚などで自らを撮ることが可能だったが、ビデオ・アートの活性化とそれに伴う作家自身の対象化は、ビデオカメラの普及後に顕著となる。これはフィルムと異なり、ビデオカメラが絵画のフレームに相当する「窓」を外部化していたことに関わるだろう。

ビデオは撮影した映像を外付けの小型デッキやテレビモニターに接続して見ることができ、フレーム内のどこに対象が配置されているかといった、絵画における画面構成の確認を行なうことが容易だった。そして気に入らなかった場合には、キャンバスを塗りつぶすように、テープに新しい映像を撮り重ねることができた。フィルムカメラが覗き穴方式だったエジソンのキネトスコープに当たるとすれば、ビデオカメラはリュミエール兄弟のシネマトグラフに相当するむき出しの「窓」を有していたと言える。

リンダ・ベングリスの《ナウ》(1973)は、このスクリーンの「窓」にあたる再生の機能を活用している。本作はベングリスを撮影した映像の再生画面、の前にいるベングリスの映像、の前にいるベングリス、という3つの階層にいる作家の姿を捉えたものだ。そして異なる時相にいる作家がそれぞれに「今」と発しながら、互いの像と身体的接触を試みる。

《ヴァーティカル・ロール》には裸体、《ナウ》には唇に舌を添わせるような様子が映り、どちらも作家のアトリエのような個人的な場所で撮影されたと推測される。こうした内的な空間の撮影も初期ビデオ・アートの特徴である。フィルムカメラの小型化が映画作家をスタジオから路上へと解放し、どこへでもカメラを持ち運べると撮影の範囲を拡張させたのに対して、ビデオ・アーティストは自室にさえカメラを持ち込めると、カメラを向ける矛先を内なる方向へ深化させた。ビデオカメラがフィルムほどには光を必要としなかったことも、この方向性を促しただろう。

マーサ・ロスラーの《キッチンの記号学》(1975)は、女性向けテレビ番組を模倣し、家の中の台所というスペースを舞台に、女性が料理によって家族に奉仕するというマスメディアが頒布するイメージに抵抗する。出光真子《主婦たちの1日》(1979)は、4人の主婦の生活が家と徒歩圏内の街という限られた空間に収まっていることを図面によって表現する。塩田千春の《Bathroom》(1999)は浴室で泥を浴びる姿を撮影し、自己との対峙を記録する。いずれも小さな、あるいは閉ざされた空間を舞台としている。

ビデオ・アーティストが自分の作品に登場する理由のひとつは、パフォーマンスやプロセス・アートとしての経験や、思想を含む表現に自らが責任を持つためである。《Bathroom》はマリーナ・アブラモヴィッチに師事したのちに作られたこと、白黒で表現されていることといった印象もあいまって、作家本人の主体性を欠くことができない60年代のボディ・パフォーマンスの系譜に連なるものだと言える。一方で、マーサ・ロスラーが豊かな髪とエプロン姿という女性のコスチュームをまとって登場したように、記号的なイメージの描写も本展出品作に見られる傾向だ。そこでは画面から作家の顔が消え、普遍性が強調されている。

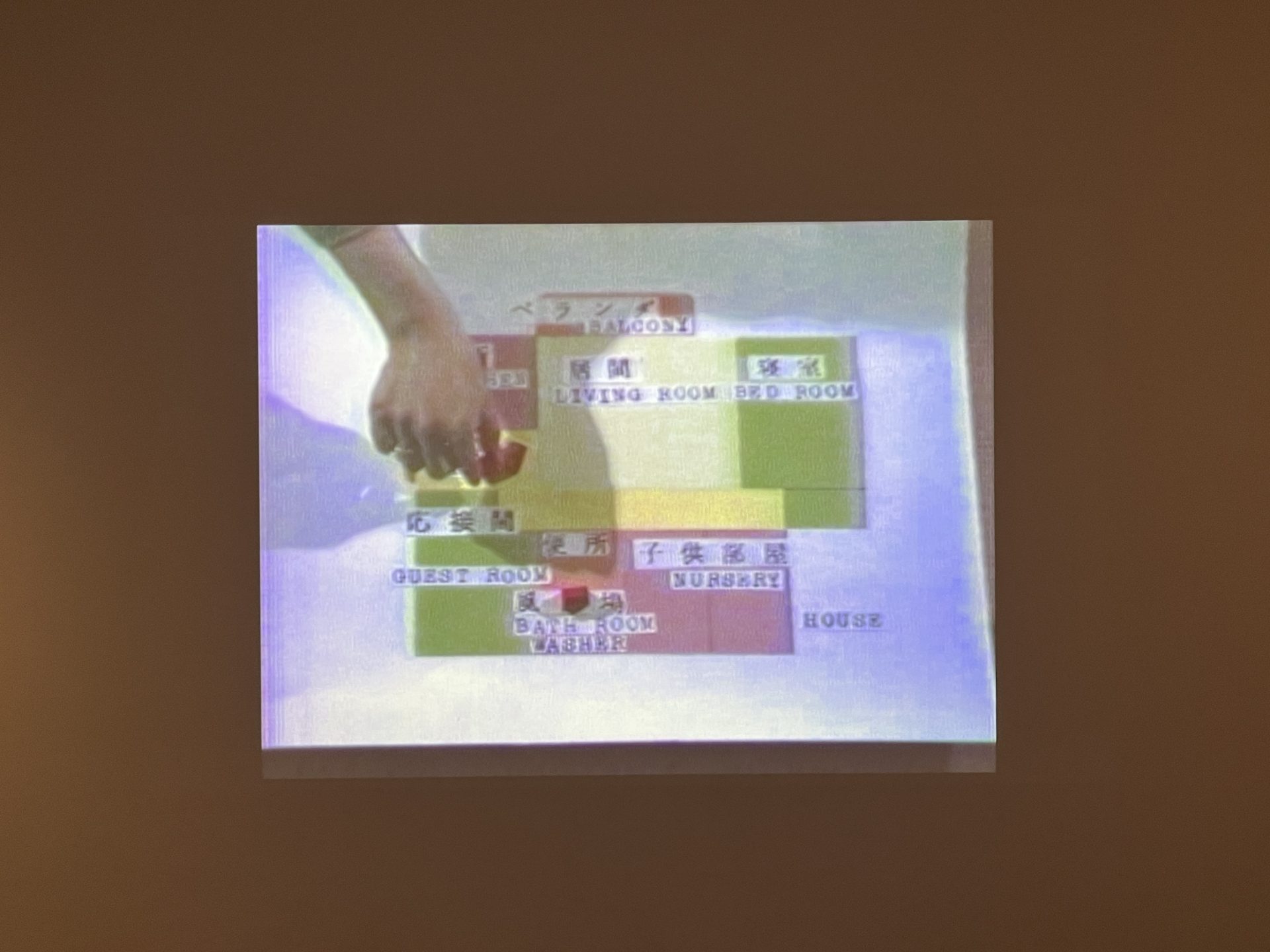

キムスージャ《針の女》(2000-2001)は、街中で針のように直立するキムの後ろ姿を6分33秒捉えた作品である。同様のスタイルによって世界の複数都市で撮影したシリーズから、本展では4つの都市の映像が上映された。流動的な人波の中で直立する彼女を気にかける人もいれば、特別なことは何も起きていないと通り過ぎる人もいる。カメラは長い髪を束ねた女性の後ろ姿を捉えるのみで、顔を映さないために「誰だか分からない女性が街に立つ」という匿名性が際立つ。《主婦たちの1日》と、遠藤麻衣と百瀬文による《Love Condition》(2020)は女性の手だけをクロース・アップで映す。出光の作品に登場する4名の女性を表わすコマはすべて同一の赤色であり、遠藤と百瀬の手には同配色のネイルが見られるなど、登場人物の固有性よりも記号的なイメージが示されている。

出光真子《主婦たちの一日》(1979)[筆者撮影]

出光真子《主婦たちの一日》(1979)[筆者撮影]

遠藤麻衣×百瀬文《Love Condition》(2020)[筆者撮影]

遠藤麻衣×百瀬文《Love Condition》(2020)[筆者撮影]

以上のような出品作に見られる共通項から外れるのが、「海賊版ビデオの先駆例」としても知られるダラ・バーンバウムの《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》である。日本では1977年に『空飛ぶ鉄腕美女ワンダーウーマン』として放送されたテレビドラマの映像を用いて、マスメディアが広める女性のイメージを検証している。

画面を埋めるほどの爆発シーンから始まる本作は、秘書であるダイアナ・プリンスがワンダーウーマンに変身する回転シーンを中心に、走ったり、男性を救ったりする短いカットの一部分を反復するスクラッチ・ビデオの手法で作られている。テレビドラマだけではなく、放送と同時期にラジオ局が流していた「ワンダーウーマン・イン・ディスコランド」の艶かしい歌声や歌詞も取り上げ、マスメディアが協力して作り上げる女性像に言及している。実際、テレビドラマの『ワンダーウーマン』(1978-79)は女性を英雄的に描く一方で、エンドクレジットにおいて、ヘッドバンド以外何も身につけていないような構図でダイアナを映すなど、女性の性的な側面の強調が見られる★2。

制作当時はまだ家庭用の録画装置も浸透しておらず、バーンバウムは数人の放送技術者から『ワンダーウーマン』の映像を入手したという★3。完成した映像はソーホーの美容院の店頭で、道ゆく人々に向けてまず上映された★4。本作は既存のイメージを流用する、映像における初期のアプロプリエーション作品として知られているが、ビデオアーティストたちが敵対、あるいは無視していたテレビメディアの制作工程に注目したという点でも重要な作品である。同じ映像を短く何度も繰り返す行為は、編集点を探るテレビの制作現場で頻繁に見られるもので、実物を切り貼りするフィルムや初期のテープ編集においては起こらなかった映像の運動である。ヒーロードラマにおいて変身シーンの反復は毎週の決まり事であり、本作が示す反復は、テレビドラマにおけるステレオタイプへの言及でもある。

同じくマスメディアが流布する女性のイメージに対抗した《キッチンの記号学》がパフォーマンスの記録映像という側面を持つのに対し、映像によって映像に言及するというバーンバウムの方法はビデオ・アートの可能性を押し広げた。バーンバウムもまた《ミラーリング》(1975)といった初期作において自らの姿を映すが、そこでも自己の内面と外面の二面性を表現するためにカメラの焦点距離を利用している。カメラやメディアの機能に関心を寄せるバーンバウムは、ビデオ・アートの専門家であるバーバラ・ロンドンが形容したように「1970年代は『流用』、1980年代は『盗用』、そして1990年代は『引用』」によってメディアを照射し★5、現在もなお映像における女性のイメージを問い続けている。

ビデオ・アートは制作された時代のメディアやテクノロジーとの関わりも含めて、社会的な情勢が窺えるという点においても興味深い領域である。と同時に、本展で紹介された映像を振り返ると、現在と発表時における受容のズレが起こっているように感じる。

例えば《主婦たちの1日》において、4人の実在する女性は明らかに個々の生活を営んでいるにもかかわらず、「主婦」というイメージに集約する結論ありきの作品に見える。出光の視点の投げかけが機能したからこそ、今では個々の女性のあり方に注目できるのだと前置いても、女性たちの笑い声に鳥のさえずりを当て、鳥と女性との親和性を強調するような演出が現代においては難しいように思われる。

《針の女》は作家の顔が明かされない一方で、キムを見たり、無視したりする道ゆく人々の顔が大映しになり、そうした彼らを見つめるキムのカメラが最も強権的な位置にあることに疑念を抱いてしまう。

そして《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》は、1日のうち7時間もテレビが見られていた時代における巨大なマスメディアに対する盗用という態度であり★6、現在のように映像の録画、転送、AIを用いたフェイク動画の制作が容易になった状況との違いに留意が必要である。

いずれも映像というメディアがすさまじいスピードで発展し、映像が身近になったことに由来する違和感で、発表当時の見え方とは異なるのだろう。『ワンダーウーマン』を批判する《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》によって、『ワンダーウーマン』の映像や楽曲の魅力に出会うような機会も含めて、複数の時制を超える感覚にぶつかる展覧会だった。

鑑賞日:2024/09/04(水)

★1──出光真子は音声にて出演している。

★2──アメリカにおいて『ワンダーウーマン』のテレビドラマは 1976年に放送を開始したが、《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》は1978年〜79年に放送したシーズン3のオープニングから多くの映像を使用している。エンディングはシーズン2の第8話までワンダーウーマンをアメコミ調で描いたものだったが、第9話以降は実写のワンダーウーマンに変更された。

★3──“Birnbaum quietly gained the support of several broadcast engineers, who discreetly supplied copies of the programs she wanted.” バーバラ・ロンドン『Video/Art: The First Fifty Years』(Phaidon Press, 2021)

★4──https://www.youtube.com/watch?v=M6plSiogdDM&ab_channel=ThisIsNotaDream

★5──バーバラ・ロンドン『ダラバーンバウム = Dara Birnbaum』(プラダ財団、2023)

★6──★4に同じ