会期:2024/07/13~2024/08/11

会場:青山目黒[東京都]

公式サイト:http://aoyamameguro.com/website/disappears/

ギャラリー前の路上より撮影。《水曜日が絶滅する》(2024、水曜日)ほか[撮影:西山功一 以下すべて、提供:橋本聡、青山目黒]

橋本聡による個展「なくなる」について語ろうとすると、どことない不安を覚える。取るに足らないことはない。とっかかりがないわけでもない。むしろ一般的な意味での「語れること」はさまざまな展覧会と比べても多いだろう。第一に、ほとんどの作品はタイトルと同一のテキストをあらわしたものであるし、それ以外についてもハンドアウトに記された奇妙な作品情報から多くを読み取れる。橋本は在廊中こまめに鑑賞者に作品の背景的な情報を説明しているし、加えて自身のXで展示作品の解説をポストしている。公的な作品情報があまりに多いということが逆説的に語りづらさをつくり出しているという面はあるだろうが、それだけでもない。自分が作品を観たということを、受け止めたということを、どこか信じられない。なお、本展では展示方法によってきわめて気づきづらい作品や、物理的に見えない作品までもが存在しており、その意味において「展示を完全に観た」と断言することが難しい(仮に「見られないために展示されている作品」を見てしまったとしたら、それは観たと言えるのだろうか?)。しかし、ここでわたしが感じている不安感・不信感とは、そういった性質のものとは明らかに異なる。ひとまず、具体的な展示と作品について概観しながら、その続きを考えてみよう。

展示風景[撮影:西山功一]

展示風景[撮影:西山功一]

展示風景。《少し暗くなる》(2024、材木による遮光)ほか[撮影:西山功一]

展示風景。《少し暗くなる》(2024、材木による遮光)ほか[撮影:西山功一]

ギャラリーのファサードをなす巨大なガラス面は内側からベニヤ板で封じられ、中の様子を窺い知ることはできない。中空の直方体型の構造が建て込まれているのだ。唯一、文字が書かれたいくつかの木片が道路側に向けて掲げられているのを見ることができる。《火曜日が絶滅する》《水曜日が絶滅する》《木曜日が絶滅する》……本展はこうした奇怪な「言葉」たちが跋扈するひとつの系として存在する。他にもいくつかの作品を挙げてみよう。《同じものが並ぶと別のものになる》《地球を太陽に近づけ人類を滅ぼす》《近く、あらゆる名はなくなる》《人間は死後、色彩に蹂躙される》《雨が降り続ける》《少し暗くなる》《今は昔》……これらはいずれも、タイトルと同一の言葉を木片や紙、壁面などに記したものである。ステートメントでは本展の作品を「予報」や「宣告」と表現しているが、上記の例を見てわかるとおり、その主体はきわめて不明瞭だ。

この意味において、橋本の作品は不敵なユーモアであり、存在論的なホラーでもある。橋本は展示に寄せたテキストで本展を「物質や言語の構築ではなく、物質や言語の解体や消滅による穴」の探求だと述べている。現実に空いた穴。空前絶後の外部と通じ、それらを招来する穴。しかし真にわたしたちが橋本の作品を恐ろしく、あるいは可笑しく感じるのは、この穴とは特殊な手続きによって穿たれるものなどではなく、そもそも至る所にはじめから空いているものだと気づくからだ。構築、生産、創造──それらの営為はほんらい、穴を覆い隠すためにこそあるのだとしたら? 橋本の作品は、ホームセンターで買ってきた木材にそのまま言葉を記したような簡素なつくりがほとんどであり、本人も「なるべく手をかけたくない」と語っている★。そのあまりにも即物的な見かけこそが、むしろその背景に広がる荒涼とした外部を暗示するのである。だからこそ、橋本の作品は単なる紙面上の詩ではありえない。かりそめの物質性が限界まで誇張されなければ、わたしたちは穴に気づくことができないのだから。鑑賞時、橋本はほぼずっと、来場者と言葉を交わし、作品の解説を行なっていた。その饒舌さもまた同様に、その背景に語りえないものがあることを示すためのパフォーマンスとして映る。先に見てきたように、各作品の言葉の発話者は橋本ではありえない。それらを本当に語っている「何か」の存在を示すためにこそ、橋本は語るのだ。ゆえに、こうして本展について語ることもまた同様である。

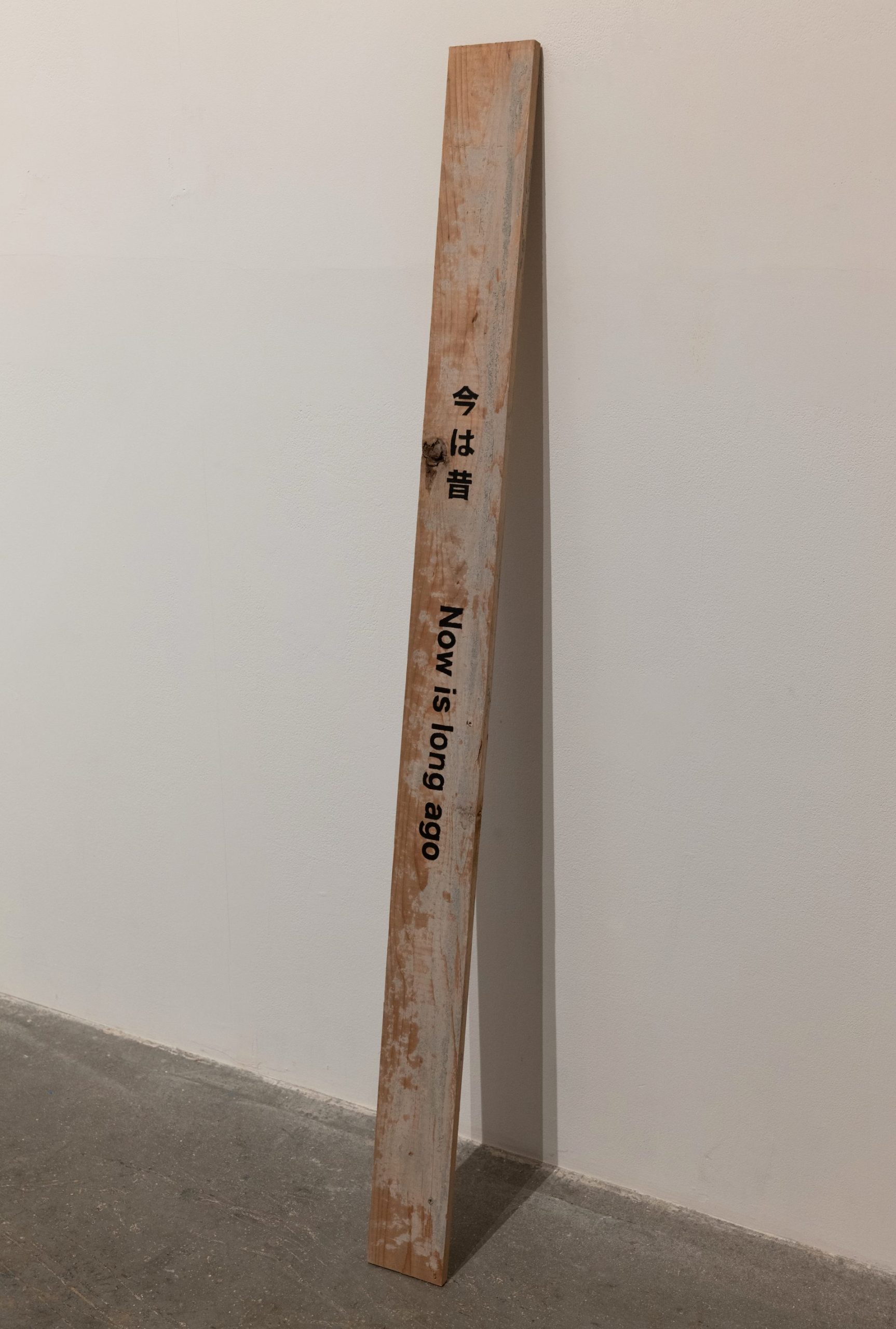

《今は昔》(昔/2024、時間)[撮影:西山功一]

《赤》(2016、照明・目蓋・インストラクション)[撮影:西山功一]

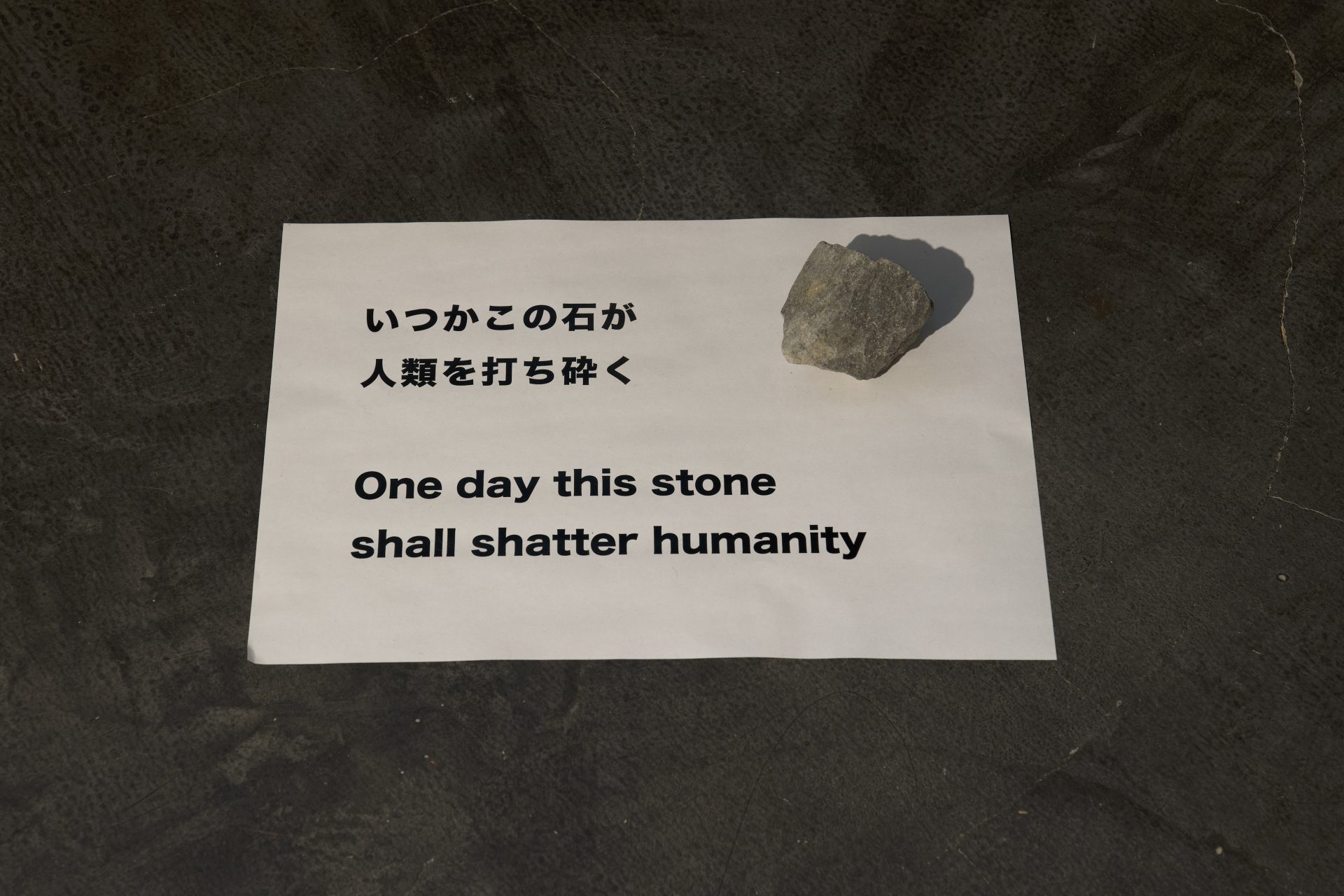

室内にはもうひとつ、同じくベニヤによる構造体が空間を区切るように建っており、照明は床に置かれたランプ以外には存在しない──正確にはこのランプは作品の一部を成す要素であるため、自然光以外の光源はないという解釈もできる。わたしが訪れたのはほとんど夜で、薄暗い室内に立ち並ぶ作品は展示というよりは安置、もしくは残置されているようにも映る。それは空間的なものだけが要因ではないだろう。本展の諸作品は、時間と空間を縦横無尽に往来する。「タイトル/制作年/素材」のフォーマットで書かれたハンドアウトを見てみると、そのことがよくわかる──「青い光、紫の光、赤い光/2024/青い光、紫の光、赤い光」「The Sun/約46億年前〜/穴、太陽光」「いつかこの石が人類を打ち砕く/いつか/石、人類」。ゆえにそれらは人類以前、人類以後に向けて開かれている。本展を語ることに対する不安感の一端はここにあるように思われる。書かれた言葉は読めてしまうし、読めた言葉は受け取ってしまう。しかし、それらがわたしたちに向けられたものである保証はどこにもない。その事実に気づく時、何か致命的な誤配に巻き込まれてしまったような──そしてそれを伝染させているような──感覚が去来する。遥か外部と繋がった穴からやってきて、いずこかへと響いていく言葉たち。そのあいだに偶然挟み込まれたわたしたちは、一体何を観たというのか。

《いつかこの石が人類を打ち砕く》(いつか、石・人類)

《いつかこの石が人類を打ち砕く》(いつか、石・人類)

《これは地球より少し小さな球体》(20世紀、河原で拾った球体)[撮影:西山功一]

《これは地球より少し小さな球体》(20世紀、河原で拾った球体)[撮影:西山功一]

橋本は「言葉は物質の一種であり、物質は言葉の一種である」と言う。実在するということはすでに何かを語っているのであり、同時に、語られたものは存在せざるを得ない。では、「なくなる」ことを語る言葉とはなんなのか。それは語られている以上すでに存在しているが、意味内容としては消滅を指示している。そうして狼狽えている間にも、太陽は照り、雨は降り、風は吹く。やがて、あらゆる言葉と物質がなくなるまで、それは続く。

鑑賞日:2024/8/11(日)

★──来場者との会話の中での発言。