会期:2024/07/13〜2024/09/28

会場:神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

公式サイト:https://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2024-ishida-takashi/

どこからともなく画面を浸食する描線。それらを幾何学的な図形と駆け引きさせ、世界の現われをメカニカルな明滅とともに焼きつけてきた画家/映像作家、それが石田尚志だ。神奈川県立近代美術館葉山を皮切りに前橋、高松への巡回が予定されているこのたびの大規模個展「絵と窓の間」においても、その本懐は堂々とプレゼンテーションされ、彫刻や複合的インスタレーションなど広がりをみせる近作は、作家の探求意欲がいまもなお高いテンションでキープされていることを裏付けていた。

「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]

「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]

私が訪れた葉山の展覧会場は、1990年代前半以来途切れていた絵画制作再開のきっかけとなった映像と絵画によるインスタレーション《弧状の光》(2019)が最初の展示室に設置され、近年の映像、絵画、公開制作中の新作を経て、中庭に面した廊下には小作品が、最後のセクションでは初期の代表作《フーガの技法》(2001)などがスクリーニング、展示されていた。

同展を担当した学芸員の三本松倫代は「2015年に開催された、石田にとって最初の大規模な個展『石田尚志 渦まく光』を踏まえ、同展以降の展開を主体とする構成が当初の企図」★1であると述べているが、このたびの展覧会は石田が2019年以降活発に取り組んでいる油彩画やドローイングも多く展示されており、画家としての一面も改めて再確認できる機会となっていた。以下ではそんな初の大規模個展以降の作品群を中心に言及を加えながら、展覧会の意義について考えてみたい。

石田尚志《弧上の光》(2019)©Ishida Takashi

石田尚志《弧上の光》(2019)©Ishida Takashi

石田は自身で「ムニュムニュ」と呼称するバイオモルフィックな描線をシグネチャーとしながら、多様な実践を行なってきた。その姿勢は2015年の「石田尚志 渦まく光」以降も同様であり、これまで試みられていなかった彫刻や写真作品といったメディアにも積極的に取り組んできた。

そんな大規模個展以降の石田の作品でまず触れたいのは、定点カメラによって撮影された映像作品における絵画=カンヴァスについてである。石田は2010年代後半以降、映像内に実際のカンヴァスを登場させることが多くなっている。もちろんそれまでも映写機やカメラ、椅子といった物体を画面内に設置させることは試みられてきた。だがそれらの役割は、壁面を中心に展開されるアニメーションの虚構性を高めるために持ちこまれるケースがほとんどだったように思う。例えば《燃える椅子》(2013)の場合、画面内に置かれた椅子は現実の事物として存在することで、室内の壁面と地面に起こる変化をより純度の高いイリュージョンとして認識させている★2。

石田尚志《燃える椅子》(2013)©Ishida Takashi

石田尚志《燃える椅子》(2013)©Ishida Takashi

しかしカンヴァスが画面内にある場合、その矩形内の出来事、つまりアニメーションはそれ自体として絵画空間内の運動として理解されるため、壁面に描かれるアニメーションと原理的に区別がつかなくなり、虚実の境界が攪拌されやすくなっている。具体的な作品に照らし合わせるならば、《弧状の光》はカンヴァスにアニメーションを投影することによって虚実をリテラルに重ね合わせ、あたかもいまこの瞬間、絵画が描かれているようなイリュージョンを体験させる。そしてこうした傾向をもつ作品の現時点での極地として言及したいのは、《絵と窓の間》(2018)である。同作では複数のシーンをコマ単位で交互に素早く切り替えることで生まれるフリッカーも相まって「ギャラリー空間に明滅光が拡散し、こちら[鑑賞者]が密室内に引きずり込まれる感覚(※[ ]内は引用者補足)」★3が生まれている。

このように、石田の映像作品におけるカンヴァスの存在は、イリュージョンを全面化させるための象徴的な役割をはたしているのだ。作家は映像内にモチーフとしてカンヴァスを登場させることによって、現実と虚構を二項対立として扱うのではなく、同時に現前させることに成功した。作品の知的な構造化は石田の資質のひとつであり、今回の出品作で言えば《正方形の窓》(2015)はそうした操作が際立つ作品だ。だがそれではスポイルされかねない「線を引くこと」に対する作家のオブセッションは、《絵と窓の間》のようにカンヴァスというそもそもがフィクション性を孕んだモチーフを取り入れることによって前景化しており、同作の強度はキャリア史上屈指の強靭さを誇っている。

石田尚志《絵と窓の間》(2018)©Ishida Takashi

石田尚志《絵と窓の間》(2018)©Ishida Takashi

石田尚志《正方形の窓》(2015)©Ishida Takashi

石田は《絵と窓の間》の制作を「これまで以上に映像の中から絵画を思うような仕事」★4だったと振り返っているが、映像内におけるカンヴァスの存在は作家にとって、より空間の中に入り込んで仕事をするためのゲートになっていたと言えるだろう。だがそうした経験は、同作の3年前に発表された《正方形の窓》において自覚された、絵画や映像には裏側がないという与件をいかにして乗り越えていくのかという問題をより喫緊なものとして浮上させたのではないだろうか★5。そしてそのために取り組まれたのが、《ダンス》(2018)をはじめとした彫刻作品や、映像インスタレーション《庭の外》(2022)だったのである。

《ダンス》は糸鋸で切り抜かれたMDFを組み合わせた作品であり、照明によって壁面には有機的な形が影として立ち現われる。照明は数分間隔でゆっくりと明滅を繰り返しており、投影される影の変化によって映像のような時間感覚を惹起させるだろう。同作はこうした映像的側面と彫刻的な全方位からの鑑賞を両立することで、作品が空間内における経験であることをストレートに提示している。そしてこうした空間の示唆を映像として昇華したのが《庭の外》である。同作では切り抜かれた木材の断片が植物のように生長し、空間を支配する。これらのオブジェは作家の物体の裏側への興味を裏付けるように前後に間隔をつけて設置され、裏側から照明で照らすことで影、つまりネガともなる。このように物体の裏側を光の演出を含めて巧みに操作することで、《庭の外》はこれまでの作品とは異なるダイナミズムを生み出している。

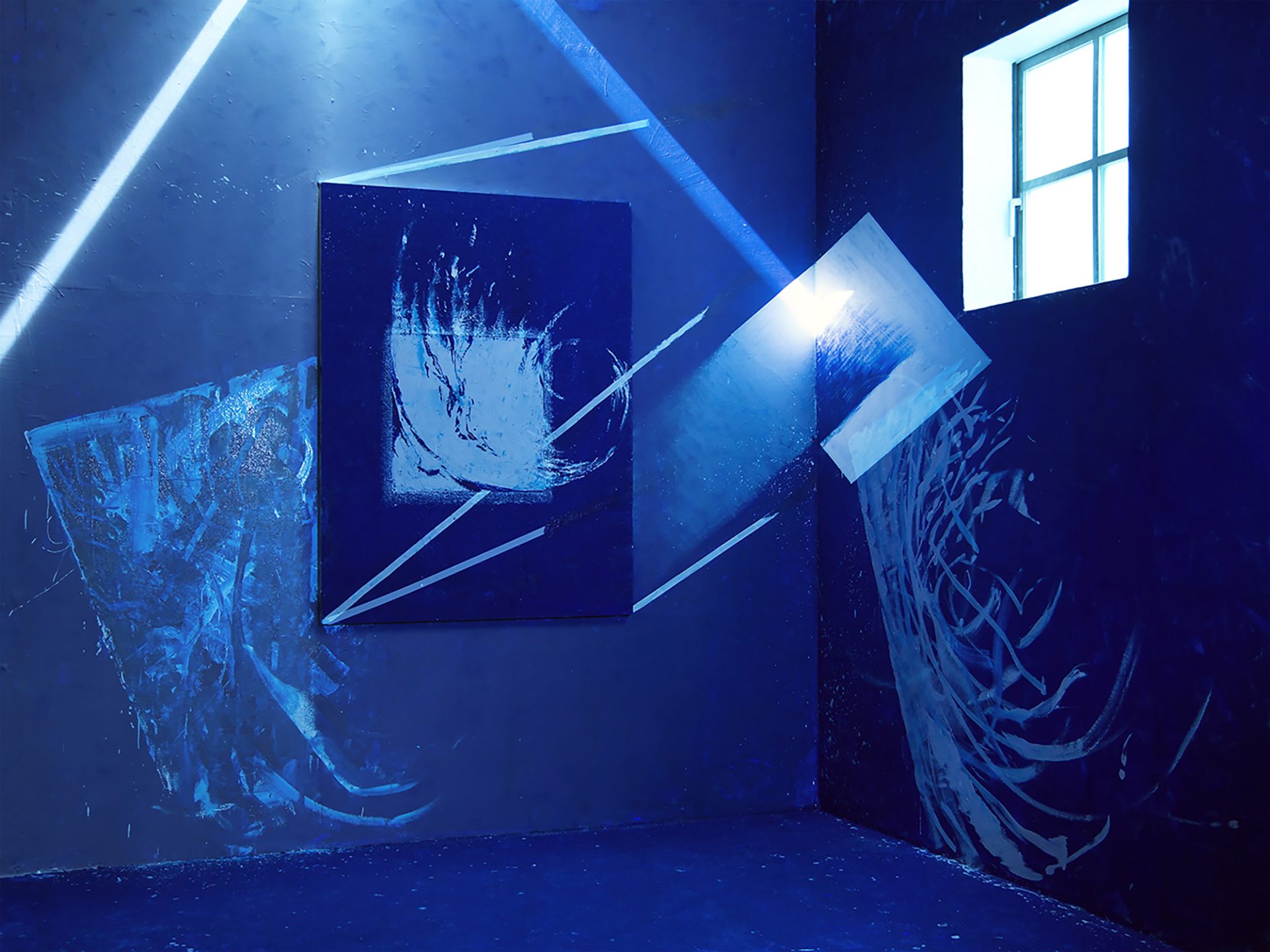

「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]

「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]

石田尚志《庭の外》(2022)©Ishida Takashi

石田尚志《庭の外》(2022)©Ishida Takashi

しかしここで言い添えておきたいのは、彫刻を使用した作品もまた、これまでの作品と同様、作家自らの身体を起点としたリアリティに支えられているということである。星野太は石田の彫刻作品について、フィルムからヴィデオへと媒体が変化するなかで、映像の「スケールの伸縮性が途方もなく大きなものになり、メディウムが本来持つ抵抗の痕跡が見えにくくなってしまったことに対する、ある種の留保としての意味を持つのではないか」★6と推察している。ゆえにここまで取り上げてきた石田のこの10年ほどの仕事も、こうしたメディウムとの直接的な関わりにおいて分析されるべきであり、映像作品におけるカンヴァスも自由な想像力を無前提に許容する平面ではなく、石田自身の身体性やビジョンから立脚していることを忘れてはならないだろう。

(後編へ)

★1──三本松倫代「あらわれるものたちをして」(『石田尚志 絵と窓の間』、ケンエレブックス、2024、p.8)

★2──もちろんその後壁面に燃える椅子が投影されることによって、実際に置かれている椅子のリアリティは揺らいでいくのだが、少なくとも同作の前半部分において、椅子はアニメーションと対置される事物として存在している。

★3──松永真太郎「空間を撹拌する、とめどない線描とムニュムニュ。 松永真太郎評 石田尚志展『絵と窓の間』」(ウェブ版『美術手帖』)

https://bijutsutecho.com/magazine/review/18872

★4──「石田尚志への質問」(『石田尚志「弧状の光」』、青森公立大学国際芸術センター[ACAC]、2020、p.68)

★5──同上。

★6──星野太「作家の新展開、『彫刻作品』はなぜ現れたのか? 星野太評『石田尚志展 弧上の光』」(ウェブ版『美術手帖』)

https://bijutsutecho.com/magazine/review/20161

鑑賞日:2024/08/24(土)

関連レビュー

石田尚志「渦まく光」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2015年05月15日号)

石田尚志──渦まく光|村田真:artscapeレビュー(2015年04月15日号)