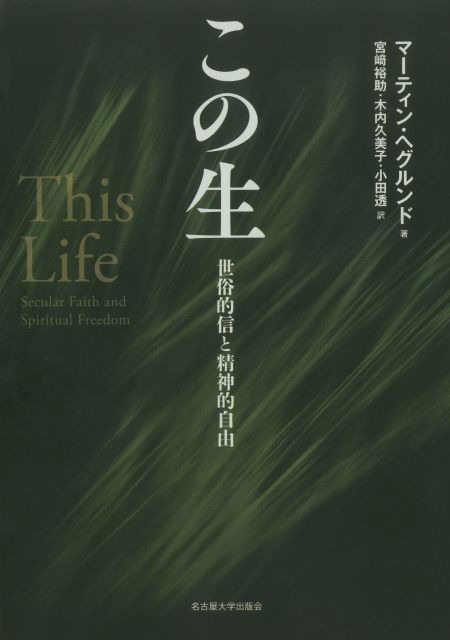

翻訳:宮﨑裕助、木内久美子、小田透

発行所:名古屋大学出版会

発行日:2024/9/20

本書は、スウェーデン出身の哲学者マーティン・ヘグルンド(1976-)の4冊目(英語では3冊目)の単著である。ヘグルンドは、2001年にストックホルム大学を卒業後、2011年に米国コーネル大学で博士号を取得。その直後の2012年よりイェール大学で教鞭を執っている。哲学と文学にまたがるヘグルンドの仕事は、『ラディカル無神論──デリダと生の時間』(2008/邦訳:法政大学出版局、2017)や『時間に殉じること──プルースト、ウルフ、ナボコフ』(2012)を通じてすでに定評があったが、その名前を世界的に知らしめたのが、2019年に刊行された『この生』である。

その表題からは何を論じているのかわかりづらい書物だが、本書の主張はきわめて明快である。それは、われわれの生のかけがえのなさは、それが有限であるという事実に支えられているということだ。わたし自身も、わたしが献身的に取り組んでいる仕事も、「この」わたしの生の時間が有限であることと切り離せない。しかしヘグルンドによれば、まさにこの事実こそが、われわれの生を愛や情熱によって活気づけているのだ。これを裏返して言えば、かりにわれわれの生が永遠のものであったなら、われわれが大切にしているあらゆる事柄は、きっとその価値を失うだろうということだ。

こうした、ある意味ではごく当然とも言える考えは、いわゆる「宗教的信仰」においてしばしば軽んじられているものだ。ヘグルンドが適切に示すように、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教をはじめとするいかなる宗教であれ、「死後の生」や「永遠の生」といった考えと無縁ではありえない。むろん、こうした「宗教的信仰」自体が悪いわけではないが、そこではある種の論理的必然として、「この」生の有限性が──そしてその意義が──決定的に損なわれてしまうことも確かだろう。そして「宗教的信仰」が喧伝する「永遠の」生というものは、次の理由から、「この」生に含まれるかけがえのなさを無意味なものにしてしまう。というのも、「永遠にあっては私の行動に目的がなくなるため、永遠によって私の生は意味のあるものになるどころか、意味のないものになってしまう」からだ(2頁)。ヘグルンドは、こうした有限性の感覚を──「宗教的信仰(religious faith)」との対比において──「世俗的信(secular faith)」とよぶ(3頁)。

本書の第Ⅰ部「世俗的信」は、こうした生の有限性を、マルティン・ルター、C・S・ルイス(第1章)、アウグスティヌス(第2章)、キルケゴール(第3章)のテクストを通じて、さらに詳しく論じていく。そして第Ⅱ部「精神的自由」では、世俗的信という考えのもつ解放的な可能性を追求すべく、「精神的自由」をめぐる議論が展開される。いささか驚くべきことに、ヘグルンドはそこで「民主社会主義(democratic socialism)」という考えを提唱し、おもにマルクスの読みなおしを通じて、資本主義の核心にある「価値」そのものの価値転換の可能性を包括的に論じる。これまでのヘグルンドの仕事を知る者であってもなくとも、本書の後半にみられる「民主社会主義」の構想は、きわめて鮮烈なものに映るはずだ。

本書はアメリカ比較文学会のルネ・ウェレック賞を受賞しただけでなく、その説得的な議論と明晰な文体によって、哲学書としては異例の広範な読者を獲得した。その事実は、本書の刊行後に出たおびただしい数の書評や講演(の記録動画)が証明するところである。ただしそれは、著者ヘグルンドの変節を示すものではけっしてないだろう。げんに評者は、本書において示される基本的なアイデア──典型的には「配慮/気づかい(care)」をめぐるそれ──が、デリダやメイヤスーをめぐって書かれた著書や論文のうちにすでに登場していたことを知っている★。かつて新進気鋭の哲学・文学研究者として知られた著者が、その思考の精髄を本書のような書物に昇華せしめたこと──私感ではそのこと自体が、著者の有限な生に到来したひとつの「出来事」として、慶賀に値することであるように思われる。

★──とりわけ次を参照のこと。マーティン・ヘグルンド「時間の原物質性──脱構築、進化、思弁的唯物論」星野太訳、『思想』2014年12月号。

執筆日:2024/10/3(木)