会期:2024/9/14~2024/11/17

会場:芦屋市立美術博物館[兵庫県]

公式サイト:https://ashiya-museum.jp/exhibition/exhibition_new/18772.html

芦屋市立美術博物館で、今井祝雄の展覧会が開催された。今井祝雄は17歳で具体の美術展に出品したのち、美術とテクノロジーとが接近した70年代の主要なイベントや展覧会の多くに参加している。たとえば「大阪万博」「草月実験映画祭」「蛍光菊」「映像表現 ’72」「空間から環境へ」などである。本展ではこれらの関連資料も多く展示され、今井の多岐にわたる活動を一望できる充実した展覧会となっている。ほとんどの資料が撮影可能であり、今井の著作物および入手困難な具体の機関誌のコピーが閲覧可能であるなど、今井の軌跡を探求する環境としても傑出していた。

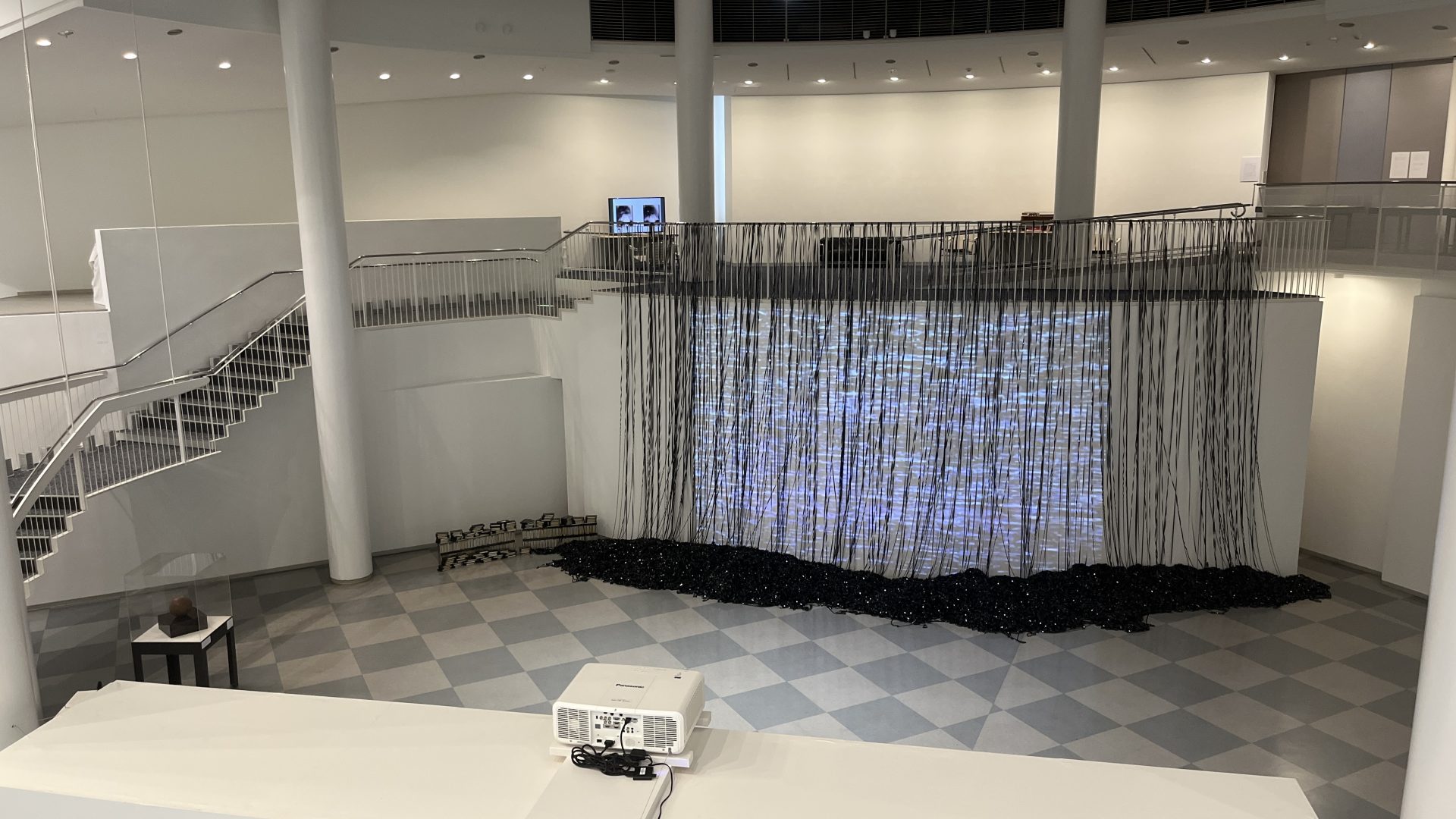

《瀑布-ビデオの時代》(2024)[筆者撮影]

《瀑布-ビデオの時代》(2024)[筆者撮影]

本展は三つの章に分かれ、近年の作品から60年代の作品へと時代を遡る構成となっている。受付のエントランス前に最新作の《瀑布-ビデオの時代》(2024)が広く掲げられ、図録購入者の100名は追加で磁気テープを垂れ下げることができる。テープノイズの運動とともに今まさに制作が継続している状態は、ある観点に基づいた作品を発展させ続ける今井の作風を示すかのようだ。1階は「Ⅰ ここからここへ:現在」と題され、コロナ禍に制作した作品などの近作6点が展示されていた。

2階に上がる階段端に《デイリーポートレイト》(1979-)が置かれ、上段に行くにつれて今井の風貌が若返っていく。日記代わりに撮り始めたというセルフポートレイトは、「前日に撮ったポートレイトを手に持つ」スタイルで今なお撮影が続けられている。時代を遡る本展の章立てとも関連して、連なる時間に対する今井の意識を感じさせる会場構成である。すばらしいことに鑑賞時は1階に今井祝雄本人がおり、最も新しい姿の地点から階段を上がっていくことができた。

階段を登った先には、今井が自作について語るビデオと、彼の著作および具体機関紙のコピーファイルが置かれていた。さらに70年代の主要展覧会に関わる資料が順路に沿って並べられている。記録資料の冒頭は今井の作風を示す手がかりでもある《ジョインテッド・フィルム》であった。テレビ局が廃棄した16mmフィルムを用いるというアイデアから始まった本作は、1972年から75年にかけて三つの形態に発展する。拾ってきたフィルム片のばらまきとスライド上映による《切断されたフィルム》(1972)、それらのフィルムを無作為に繋ぎ合わせて作った長いフィルムを映写機で上映する《ジョインテッド・フィルム’73》、映写機やスライド上映とフィルム片のばらまきを組み合わせた《ジョインテッド・フィルム》一式(1975)である。こうした段階的な制作は今井作品の特徴である。

「今井祝雄―長い未来をひきつれて」展資料群[筆者撮影]

「今井祝雄―長い未来をひきつれて」展資料群[筆者撮影]

これらはいずれも、美術と映像の接合を辿る際に欠くことができない1970年代の関西圏の動向と関わる点でも重要である。たとえば《切断されたフィルム》は、固定化した位置からスクリーンを眺めるという映像鑑賞の様式から離れて、観客が会場をめぐりながら映像を体験する展覧会の先駆けとして重要な「映像表現 ’72」に出品された★1。資料はほかに、ビデオパフォーマンス《ハロー・グッバイ》(1983)、《円》(1967)が入選した「第一回草月実験映画祭」、今井が空間デザインに携わった「ギャラリーシグナム」、具体によるファッションショー、「蛍光菊」出品依頼書などが展示されていた。

道なりに沿って資料を閲覧した突き当たりには、「映像表現 ’76」に出品した《八分の六拍子─part1》(1976)と、同展のリーフレットコピーが自由閲覧できる状態で置かれている。そこから左手に、第二章「Ⅱ ときのまにまに:1980 ← 70年代」が展開し、順路手前に音に関する作品、その奥の大部屋に写真作品が展覧されていた。

今井は音や映像において重要な作品を残しているが★2、写真においても稀有な作品群を制作している。70年代は美術家と写真表現が接近した時代でもあり、もの派を始め60年代に胎動した、空間に焦点を当てた作品やパフォーマンスの記録写真の延長から、美術展に写真作品が目立ち始める。美術評論家の中原祐介もこの兆候を後押しし、彼がコミッショナーを務めた「第10回日本国際美術展──人間と物質」(1970)、「第12回サンパウロビエンナーレ」(1973)にも写真作品が出品された。そうした動向を追うように80年代には美術と写真の交わりに注目する展覧会や美術手帖による特集が行なわれ、今井祝雄も参加している★3。

今井の写真作品の特徴は、撮影における規則と身体性にある。たとえば《ウォーキング・イベント/曲がり角の風景》(1977)は居住地域を歩いて曲がり角に差し掛かった地点から見える景色を、《Red Light》(1976-1977)は道路の信号が赤になった状態を撮影した写真群である。どちらも今井の生活圏で撮られたものであり、見慣れたものをカメラと物理的原則によって捉え直し、写真を介することで見えてくる街の姿を浮き彫りにしている。

写真の記録性を用いた事象観測的な表現は、河口龍夫や野村仁、植松奎二や若江漢字といった写真表現に取り組んだ同時代の美術家たちの多くに見られる傾向である。彼らは自らの認識論的な関心を写真表現として昇華していったが、たとえば眞板雅文や山中信夫が写真を大きく印刷したり、物質と組み合わせたりして写真にモノとしての強度を持たせる方向へ深化させたのに対して、今井の関心は自らの撮影行為に向いている。証拠写真としての客観的な記録よりも今井自身の行為の記録性が優先され、赤信号の赤はマーカーで強調されてもいる。曲がり角や信号機のタイミングといった外界のルールに反応し、瞬間という点的な時間を自らの歩行によってつなぐことで場所を描写している。パフォーマンスの記録でもなく、現象に対する視点の抽出でもなく、写真を撮る行為自体の焦点化が今井祝雄による写真作品の特色だろう。

《Red Light》(1976-1977)[筆者撮影]

《Red Light》(1976-1977)[筆者撮影]

来た道を戻って右手に進むと、最も古い活動を紹介する「Ⅲ しろからはじまる:1970 ← 60年代」の部屋となる。ここでは初個展「17歳の証言」の出品作から、今井の代表作である「白のセレモニー」「白のイヴェント」といったシリーズ作品、それから《円》の上映が行なわれていた。「白のセレモニー」は絵画の白いキャンバスの一部が膨らみ、そこに穴が開けられて空洞が覗けるようになっている。膨らんだ皮膚によって皮膚そのものに意識が行くように、絵画のキャンバス自体が主題化されている。この時期の今井は作品に光を当て、影も含んだ空間表現としてキャンバスや対象を扱っている。白いキャンバスの縁をセメントで強調する《絵画または余白A》(1971)など、絵画のフォーマットを通じてフレームの内外や境界、存在感を提示している。

展覧会全体におけるキャプションを通しては、作品を途切れなく続く思考の「副産物」と今井が捉えていること、その過程において「追制作」が生じること、それらが生活を営む日常の延長において表われていること、といった視点が示されているようだった。なかでも今井が具体を知ったきっかけが、具体メンバーが出演していたテレビ番組『女性専科』(TBS)を見たためというエピソードも秀逸である★4。暮らすことと作ることに距離を持たない今井の作品群の魅力が広く紹介された展覧会だった。

鑑賞日:2024/10/17(木)

★1──2015年、「映像表現 ’72」の特異性に注目する再展示が東京国立近代美術館において開催された。その図録によっても72年の展示状況を追うことができる。

★2──今井の心拍音を用いた《Two Heartbeats of Mine》(1976)については、日本美術サウンドアーカイヴのウェブサイトから詳細を知ることができる。映像作品については、コラボラティブ・カタロギング・ジャパン掲載の作品リストを参照できる。

★3──『美術手帖』(特集=美術に拠る写真,写真に拠る美術)、1980年3月号(美術出版社、1980)、「現代美術における写真」(1983年10月7日〜12月4日、東京国立近代美術館。1983年12月13日〜1984年1月22日、京都国立近代美術館)

★4──1962年6月開始、月曜日から土曜日の午前11時から放送された15分番組。資生堂がスポンサーとなり、1週間1テーマのもと野際陽子が司会を務めた。具体は同年に「限らない世界」と題して5日連続で出演し、「形があるとは限らない」「絵具で描くとは限らない」「筆で描くとは限らない」「平らであるとは限らない」「色があるとは限らない」という理念を制作風景やインタビューによって紹介したという。