「Ennova Art Biennale vol.01:多元未来-人生的新展望」チラシ

2019年に開館したイノヴァ美術館(Ennova Art Museum)は、北京と天津の中間に位置する廊坊市に新設された多目的文化施設「シルクロード国際芸術交流センター(絲綢之路国際藝術交流中心)」内にある。美術館のほか複合劇場や多目的ホール、商業施設、複数の広場も併設されている巨大な複合施設区域はさながらテーマパークともいうべきだろう。北京大興国際空港からほど近い距離に建設することで、京津冀地域(北京・天津・河北)を繋げシルクロードに文化拠点を築くべく構想されたこの事業は、中国全土の多くの省でクリーンエネルギー・天然ガスを中心としたエネルギー事業やインフラ開発を行なう大手民営エネルギー会社・新奥集団(ENN)を率いる実業家・王玉鎖によって設立された。

同館の建物は、建物総面積27万平方メートル超、展示室総面積3万平方メートル超と圧巻のスケールを誇る。同館は日本設計の千鳥義典によって設計され、流れる雲のような三次元曲面の流線形を基調としたパラメトリックなデザインで構成されている。施設はアートギャラリー以外に劇場やコンサートホールなどの多機能スペースも擁するが、特徴的なのは東棟にある美術館と西棟の博物館・音楽ホールの事業主体が異なり、官民一体となって形成されている点にある。民間企業が運営母体となりつつ行政と共に築かれる半官半民の施設として、さまざまな文化が触れ合う国際的な交差点を目指すという。

イノヴァ美術館外観[筆者撮影]

イノヴァ美術館外観[筆者撮影]

博物館エリア[筆者撮影]

乱立する美術館事業と国際性

イノヴァ美術館が主催する初の国際展「Ennova Art Biennale vol.01:多元未来-人生的新展望」が2025年5月7日まで開催されている。第一回目ビエンナーレの総合ディレクターには南條史生(日本)が招かれ、キュレーターとしてShen Qilan(中国)、Andrea Del Guercio(イタリア)、沓名美和(日本)、さらにはリサーチャーとして畠中実(日本)が参加することで、中国国内の作家に留まらない多分野、多世代のアーティストによる作品が集まる機会となった。中国国内の作家をはじめとした24カ国、82組のアーティストが参加しており、日本からは青山周平、池田亮司、イケムラレイコ、evala、河原温、小泉明郎、坂本龍一+真鍋大度、宮島達男、和田永、山内祥太らが出展している。

今回の訪問に際しては、本展の企画者たちに直接話を伺うことができた。キュレトリアルチームの選定について、イノヴァ美術館館長・張子康は、地域とともに成長するという構想にくわえて、多くの国外アーティストや国際的にも有名な南條を総合ディレクターとして迎え、中国情勢や若手作家にも詳しい沓名などのキュレーターを招集することでグローバルな競争力を高めたいと話す。中国国内では現在、年間に150件ほどの美術館が新設されていると言われるが、乱立する状況に多くのオーディエンスも疑問を呈していると張はいう。それを受けて南條は、現在の中国の美術館事業が置かれるマーケット至上主義的なムードを踏まえて、本館が国内で明確に異なる位置付けを示すべく国際的な美術館としての価値の担保をロールモデル的に取り組む重要な施策であるとの見解を示した。

左から沓名美和、南條史生、張子康[筆者撮影]

さて、以下では個別の作品について触れていきたいのだが、その前に、おおざっぱな感想を記しておきたい。ビエンナーレ全体を通して、チャプターの構成が堅固なキュレーションに基づいているという印象はいい意味で薄く、広大な建物を回遊しながら鑑賞するアートフェア的な空間のあり方に近いと感じられた。そうした構成も手伝ってだろう、抽象的な概念としての「音」や多様な媒体の可能性・並行性を示唆する点で、現代の複雑性とその先の未来の有り様を見据える大きなフレーミングが示されていたとも言える。中国経済に打撃を与える不動産市況の低迷や国際的な金融問題とも紐付き、中国アートマーケットの値崩れもたびたび話題に上がるなかで、今回のようなビエンナーレの事例がアーティストの創造力にポイントを絞り、若手育成と国際化(学術的・文化的な国際的価値の定着)を主眼に置くことはある種必然的であるとも感じた。

多元未来(Multiple Future)

本ビエンナーレは4つのチャプター「Expansion on Sounds and Voices(音声の拡張)」「Creation on the Boarders(想像力の越境)」「Future of Environment(環境の未来)」「Post-Anthropocene(後人新世)」に分かれている。最初の「音声の拡張」セクションは、ジョン・ケージ《4分33秒》やヨーゼフ・ボイス《I Like America and America Likes Me》に始まる。ここでは、ケージが探求した変質性やフルクサスが示した概念の拡張性に紐づくかたちで、音というメディアの多様性やメディウム・スペシフィシティが模索される。Christine Sun KimとThomas Maderによる《LOOKY LOOKY》(2018)は、集団のコミュニケーションのなかで聴覚障がい者と健聴者のあいだで密かに行なわれる、手話以外の非言語的な合図であるジェスチャーやアイコンタクトによって、非対称的なコミュニケーションのさまを描く。Clément Cogitore《Les Indes Galantes》(2017)は、バロック時代のオペラバレエとストリートダンスを交差させることで、植民地支配的な表現で描かれていた人々の自由を獲得する映像作品である。Miao Xiaochun《大地之歌》(2023)はニュー・メディアの言語によって多視点的に解釈されるイメージの連続性を表わす。また、宮島達男《Counter Voice Network》(2024)は、各国で収集された日用品・文化的オブジェクトから再生される音声がさまざまな言語でカウントダウンを発する、脱中心的な文化形成を見据えたサウンド・インスタレーションであった。

宮島達男《Counter Voice Network》(2024)[筆者撮影]

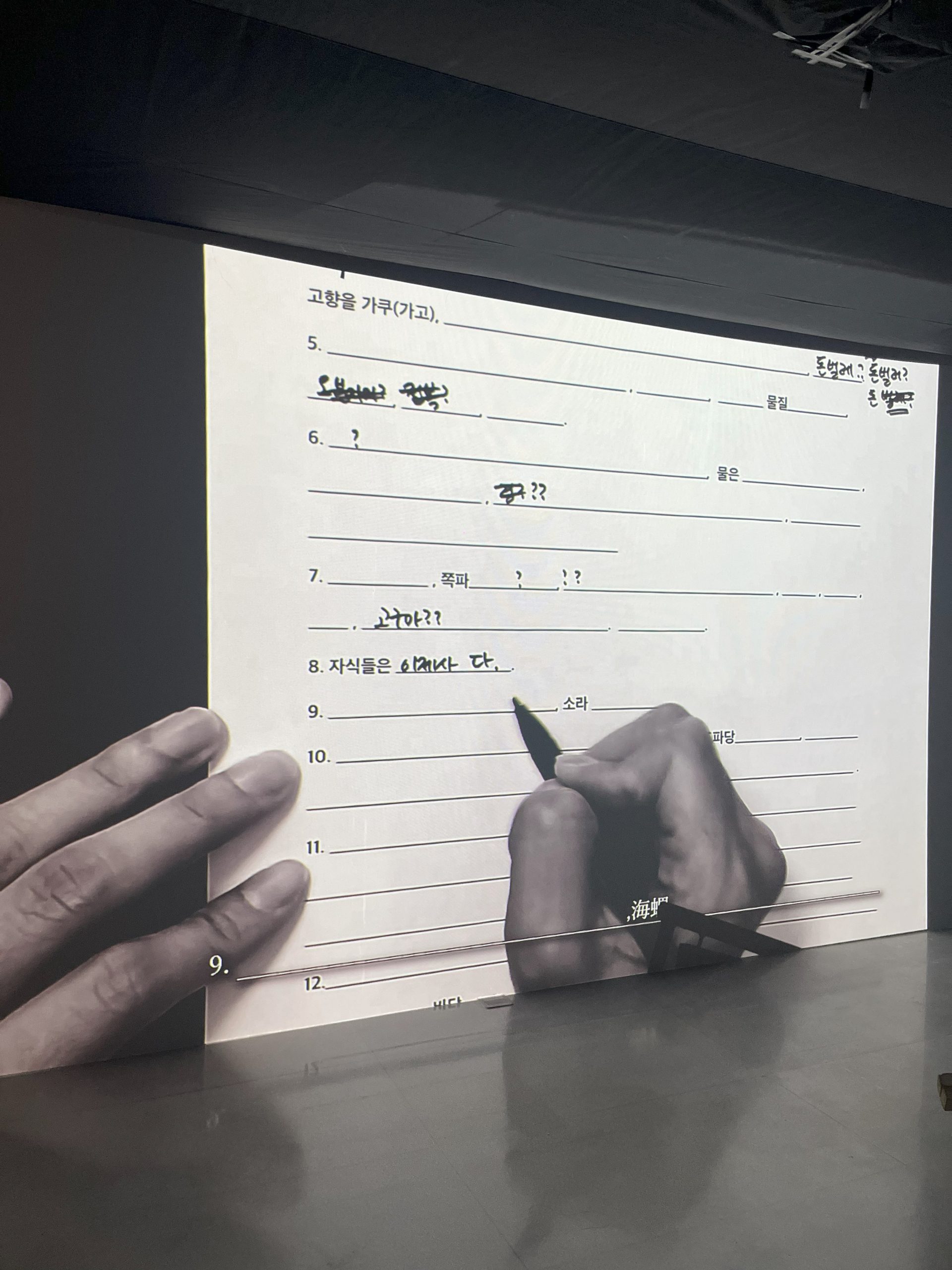

続く第二チャプター「想像力の越境」では、ジャンルや境界を越えて新しい創造性を育む問いかけ自体に、分類そのものを消滅させる可能性が陰に陽に示される。パフォーマンス・アーティストMaria Hassabiの《MIRRORS》(2024)は、鏡面反射するアルミ板に転写されたダンスの図像が鑑賞者の単一視点上で交わることで、身体のフルイドと動きの軌跡に越境性をもたらす。空白の問題用紙を複数人に解かせ、答えがないなかで紡ぎだされた言葉に意味を見出す映像作品《Korean Dictation Test _ You Will Have to Answer the Questions You Hear》(2019)は、言語の消滅をテーマとするKim Woojinの作品。ほかにも、生物学と解剖学を横断して人体の諸器官に基づいたウェアラブルな衣服を開発するAmy Karleのデジタル・クチュールもみられた。数々の古典絵画やルーベンス、ブリューゲル等が探求した絵画技法とアニメーション技術を駆使して、驚くほど緻密な筆跡で情報環境における絵画を描くAntoine Roegiersは、デジタルとフィジカルをめぐる既存の境界線に一石を投じる。

《Korean Dictation Test _ You Will Have to Answer the Questions You Hear》(2019)[筆者撮影]

第三チャプター「環境の未来」では、持続可能性と環境問題を正当的に捉える作品が展開された。Zadok Ben-David《Blackfield》(2019)は19世紀ビクトリア朝の植物図鑑に掲載されていた(が、いまは失われた)絶滅種や異なる気候で育つ植物相を、スチールエッチングで一つひとつ繊細に手作業で仕立て、空間を埋め尽くすインスタレーションである。同作品を歩きながら見ていくと、草花の表裏で灰色の色面と極彩色が切り替わる瞬間に出くわす。生と死、概念的な調和、黙示と明示がそれぞれ見え隠れするかのようだった。香港で収集された古着と異なる文化圏の労働着を縫い合わせたJaffa Lam《Bleaching》(2018)についても触れたい。同作もまた、ソフト・スカルプチュアが囲む空間のなかで、マテリアルの生産背景にある労働と都市のネットワークの重ね合わせを描き出していた。

Zadok Ben-David《Blackfield》(2019)[筆者撮影]

最終章「後人新世」は、本企画においてもっとも未来志向的であり、なおかつメディアアートを多く含んだチャプターとなっており、アーティストによる創造性がデジタル/フィジカルを問わず繰り広げられる痕跡の可能性が示された。Shen Yuan《Flying Bowl》(2002)は、巨大な半球体の内側に町並みが作り出された、まるでスペースコロニーのような作品だ。生命環境の可能性と地球環境の果てがプロトタイピング的に描かれていたと言える。大学生に扮した質問者が市民にメタバースとは何かを聞くCao Feiの映像作品《Metaverse》や、目を隠して作った彫刻作品を3Dプリンターで拡大出力するSui Jianguoの作品もみられた。どちらも、新しいマテリアルの可能性や技術開発と人々のふだんの営みが不思議と共通点をもっていることを示しているようでもあった。Xu Bing《Satellite Lake》(2021)は人工衛星に備えられたモニターに誰もが読めそうな記号を映し、地球外環境から異星的なコミュニケーションを模索する。

Xu Bing《Satellite Lake》(2021)[筆者撮影]

Huang Yong Ping+Shen Yuan《Flying Bowl》(2002)[筆者撮影]

また、本ビエンナーレに出展するイノヴァ美術館の半常設作品では、この施設ならではのスケール感を体感することができる。Yin Xiuzhenの作品は、住環境を形成する空間・オブジェクトを鏡像空間のなかで再構成することで、現実の夢想性を紡ぎ出しているかのようだ。Song Dong《一刻(A Quarter)》もまた、鏡像空間のなかに行灯や棚などのファウンドマテリアルを配置するかたちで幻想的な情景を描くという、いささかステレオタイプに陥りがちな操作を作品の下敷きにしている。ただし、スケールの大きな拡張によって、パラレルな日常性を乱反射させることに成功している。この一対となった二つの作品は、どちらも共に展示室内を丸ごと使用した空間インスタレーションである。

絶えず変化し続ける自然観

ところで、儒教の経典のひとつである『易経』の一説には次のような記述がある。現象を超えた原理(道)と、形ある姿を持つ現象(器)という二元的な観念を描写すると同時に、両者が流動的に変化しながら絶えず変化し続ける中国哲学における自然観を捉えた表現である。

「形而上者謂之道,形而下者謂之器。」(形而上なるものを道といい、形而下なるものを器という)

哲学者のユク・ホイはそうした区分を基盤に、ポスト西洋的な技術哲学の観点から技術と宇宙観、道徳を複雑性のなかで捉え直すことで「宇宙技芸」という概念を展開している。これは中国元来の自然観から捉えられる技術のことだが、美的な実践も含むこの広範な概念について、果たしてアーティストたちはどのように解釈するのだろうか? そんな疑問をもっていた矢先、中国現代美術シーンを代表する作家の一人であるXu Bing(徐冰)とアトリエで話をする機会を得た。徐冰は、自身の制作にまつわる思考について以下のように語ってくれた。

徐冰のアトリエ[筆者撮影]

ビエンナーレ出展作にもあるような、宇宙(!)での近年の作品発表。これについては、民間の衛星会社と協働しており、3年間のあいだ通信可能な人工衛星を用いているという。惑星外の環境など、突飛とも思える要素を芸術に持ち込むことで古い問題について新たな認識で反省し、想像力の限界を打破することが可能であると徐冰は話す。くわえて、人工衛星の環境下でアーティストが作品発表を行なうという芸術衛星のアーティスト・イン・レジデンスの構想は、既存の芸術システムの制約からの解放をもたらすとともに、芸術を超越した科学技術の創造力を芸術内部へ持ち込むことをめざしている。そうして創作の新しい可能性が開かれるという。事実、徐冰自身も異なる環境で発表を行なうことで、人間の想像力の限界も、創作をとりまく空間それぞれに存在する制約をも感じることができるそうだ。

東洋的な文化論に由来する芸術観と相補的なものとして、今日の宇宙関連テクノロジーなどの科学技術を思考すること。そうした探求の先にこそ、技術と芸術の新たな仕方での峻別が得られるのだろうと感じた。最終的には、変化・変異を続ける環境をそうした視点から捉え直すなかで、自然の調和に関する認識も得られる。そう作家は話してくれた。

──個人的に今回の滞在は、あたかも器のなかを揺蕩う水のように原理(道)と現象(器)が関係を結ぶ東洋思想の根底に触れる機会となった。そんな折、空港までの帰路でOMA設計の《中国中央電視台(CCTV)》(2008)がふと目に入った。完成よりすでに15年以上の月日が経過しているものの、その威容は未だ健在であった。のみならず付近には、コーン・ペダーセン・フォックスの手になる《チャイナ・ズン(中国尊)》──その竣工は2018年──が聳え立ち、建築技術の発展を象徴するような風景にもただ圧倒された。中国における開発の規模感を紙面だけで伝えることは困難であるとも思いつつ、蜃気楼のように揺らめき変容し続ける都市環境から触発される未来への思考は、私たちの発展に対する欲望の臨界を問いかけてもいるだろう。

OMA《中国中央電視台(CCTV)》(2008)[筆者撮影]

コーン・ペダーセン・フォックス《チャイナ・ズン(中国尊)》(2018)[筆者撮影]

Ennova Art Biennale vol.01:多元未来-人生的新展望

会期:2024年10月27日(日)〜2025年5月7日(水)

会場:イノヴァ美術館(中国廊坊市)

公式サイト:https://ennovaartmuseum.com.cn/en/exhibitions/97.html