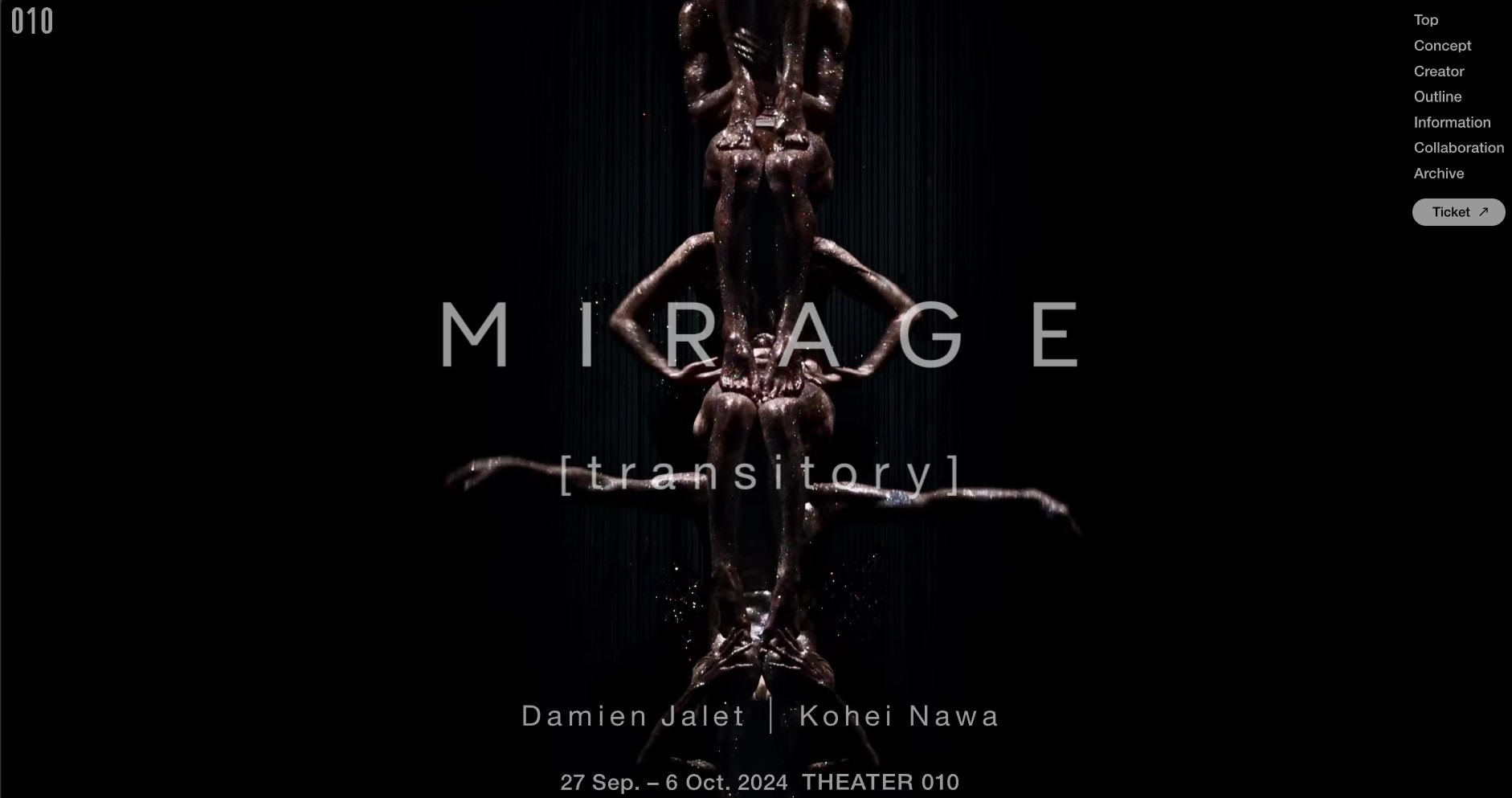

会期:2024/9/27~2024/10/6

会場:THEATER 010

公式サイト:https://010bld.com/mirage-transitory/

振付家/ダンサーのダミアン・ジャレと彫刻家・名和晃平のコラボレーションによるパフォーマンスアート《MIRAGE [transitory]》。二人の交友は10年以上にわたり、コラボレーション作品はこれで四作目となる。これまでの作品《VESSEL》《Mist》《Planet [wanderer]》はそれぞれが、日本神話における三つの世界──黄泉、高天原、葦原中国──に対応した三部作として構想されてきた。本作はそれらに連なるものとして、具体的には《Planet [wanderer]》からの連続性を強く帯びた作品として位置付けられている。それはすなわち完成された静的なトリロジーからの逸脱であり、ジャレと名和による国生みの後の物語、神話のその先を語り始める試みである、とマクロには理解できるだろう。ゆえに本作はその存在自体が移り変わる/過渡的な性質を運命づけられている。

それを除いても、[transitory]という副題は象徴的だ。一時的なもの、変容するもの、儚くうつろうもの。無論これは本作が、来年以降のヨーロッパでの巡回公演に向けたプロローグとしての立ち位置を持つことと繋がっているわけだが、重要なのは、このキーワードはこれまでのジャレと名和の作品についても適用可能だということだろう。水盤に浮かぶ歪なオブジェクトの上で生と死の循環を描く《VESSEL》。立ち込める霧のなかに身体と空間、時間感覚までもが溶け出していく《Mist》。そして《Planet [wanderer]》では、宇宙の暗がりのなかで惑える星とその表面を彷徨い歩く生命の姿が重ね合わされている。ジャレと名和は一貫して、テーマからマテリアルに至るまでさまざまな速度とスケールでうつろいゆくものたちを扱ってきた。では本作もまた、その系譜を継承するものなのだろうか? 私見では、過去三部作がある種の超越的な時間──私たちの認識とは無関係に存在する普遍的な時間──を強く感じさせる一方、本作では、より人間的な時間に焦点が当てられているように思える。それは私たちの目が捉え、身体が実感するような時間、いわば観測者によって経験されることで現われる時間である。そしてそれは本作のみならず、名和の制作全体へと響き渡るテーゼであろう。ここからは少し、名和個人の作品を辿りながら、本作を特徴づける要素を見ていきたい。

名和がそのキャリアの初期において「いかにして表現から自己を消去するか」を模索していたことはよく知られており、それは素材の物性への着目や偶然性の招来といったかたちでさまざまなシリーズへと受け継がれている。ゆえに名和の作品はいずれも非人間的なスケールへと開かれているように見えるのだが、ここで注意しておかなければならないのは、名和は人間から完全に独立したものとして作品を規定しているわけではない、ということだろう。むしろ名和は、茫漠たる非人間的な領域とのインターフェースとしての表皮と、そこで生起する感性に焦点を当てる。だからこそ名和の作品は、感性を持った主体=鑑賞者の存在に強く規定されるのである。

例えば代表的な彫刻シリーズ「PixCell」では、鑑賞者それぞれの眼とモチーフを覆う透明球(=セル)の位置関係に応じて、描き出されるイメージは無数に変化する。「PixCell」は鑑賞者の感性的経験によって成立する彫刻であると同時に、鑑賞者の認識そのものをリアルタイムに彫塑し続けるためのシステムであるとも言える。「PixCell」とはすなわち、sculptureかつimageとなるような「像」の発明なのだ。名和はたびたび「PixCell」を指して、彫刻を通じたある種の情報保存フォーマットの開発だと述べる。生物のDNA、古代の石碑、コンピュータのメモリやHDD、あるいはインターネットによって加速する人類の集合知といった無数の情報のあり方。その一端として彫刻ひいては芸術をみなすときに開かれる回路として「PixCell」は存在する。情報の保存。それは人間の時間と非人間の時間を橋渡しする技術であり、いつかどこかでそれを再びまなざす存在が現われることを信じるという表明に他ならない。しかし、それは恒久的で完全な保存のみを目指すものでもないだろう。

一般に「PixCell」シリーズのはじまりとして知られるのはヒツジの剥製をモチーフとした《PixCell-Sheep》だが、同時期にはキャベツやバナナといったモチーフも作品化されていた。剥製と違って処理がなされていないこれらの食品は時間の経過とともに萎び、腐敗していく。すなわちうつろう像と並行する異なる時間軸において、像もまた変容するわけだ。これは学生時代の作品《男性の頭部》──樹脂でコーティングされた水粘土の塑像が、唯一コーティングが施されていない眼窩から徐々に干からびていく──とも呼応する。眼球を抜き出された頭部と、その眼球によって表面を覆われたモチーフたち。まなざすものとまなざされるもの、そのいずれもが時間とともに風化し、後には対象を失った眼球だけが残される。

あらためて本作に戻ってみると、“mirage”は「蜃気楼」を意味するとともに、その語源においては「鏡」と結びつく。これらもまた、観測者の存在を前提として初めて成立する概念である。無限の時間のなかに広がる無限の変容。そのごく一部をほんの一瞬まなざしながら自らも刻一刻と滅びに向かう、そんな存在たちにとっての“transitory”が、本作では表わされている。

さて、二人のコラボレーションのきっかけとして、2013年のあいちトリエンナーレで名和が発表したインスタレーション《Foam》が挙げられるが、名和はこれと同年、韓国・ソウルに彫刻作品《Manifold》を、岡山県・犬島にインスタレーション《Biota (Fauna/Flora)》をそれぞれ発表しており、これら一連の作品は「地中から吹き出した物質の混沌としたエネルギーが空中で起こす連続的な反応を表した」とされる★。無論直接的な関係はないだろうが、これらの背景に東日本大震災を見ることはそれほど難しくない。事実、《Manifold》の計画時に震災が起こり、名和は「自分が考えていたことと現実が共振しているような感覚に襲われ、制作を続けるべきか悩んだ」と述べている。ジャレもまた、日本滞在時に震災を経験している。そうした二人のつくり出した三部作がある種の国生みの物語であったことは、特筆すべきだろう。不定形のエネルギーが凝り、くらげなすただよえる。二人にとっては大地もまた、うつろい感応するボリュームにほかならず、同時にそれは惑星にとっての表皮でもある。

名和は自身の博士論文「感性と『表皮』:現代彫刻における一方法論」内で、原爆被害者の心理を研究したアメリカの精神医学者ロバート・リフトンによる“psychic numbing”の概念を引いている。これは極端なストレスに晒された人々が、自らの精神を麻痺させることで心的外傷から身を守っているとする仮説であり、名和はこうした心的な麻痺状態を、自身の関心である感性・無感性の問題の参照項としていった。第二次世界大戦によって麻痺した感性は、次いで資本主義的な競争に麻痺し、いまは天災と新たな戦争の影響によって麻痺している。感性と無感性のあいだで痙攣するものたちが幻視する影として《MIRAGE [transitory]》はある。

後編では、実際の公演内容に触れつつ、そこから広がる可能性について思索を巡らせていく。

(後編へ続く)

鑑賞日:2024/9/29(日)

★──名和晃平+SANDWICH『KOHEI NAWA | SANDWICH: CREATIVE PLATFORM FOR CONTEMPORARY ART』、学芸出版社、2014