原田裕規の仕事をよく見た秋だった。「LOVEファッション―私を着がえるとき」(京都国立近代美術館)、東京都写真美術館で毎年開催されているグループ展「現在地のまなざし 日本の新進作家 vol.21」、長野県立美術館ではキュレーションを手がけた「NAMコレクション2024 第Ⅲ期 もうひとつの風景」と同時に「公開制作vol.4 原田裕規 ドリームスケープ」(作家は断続的に滞在して制作)、そして原田にとって初となる美術館での大規模な個展「原田裕規:ホーム・ポート」(広島市現代美術館)。東京のギャラリーで開催された個展「残照」(KEN NAKAHASHI)は逸したが、そこで発表された「ドリームスケープ」の新作《残照》と《ホーム・ポート》の平面作品は、広島の出品内容に含まれている。

原田裕規の「得体の知れなさ」

筆者が出会った最初の原田の仕事は、彼が編著者として2013年に出版した『ラッセンとは何だったのか?』(フィルムアート社)★1であったが、その前年に「ラッセン展」(CASHI)と「心霊写真展」(22:00画廊)の展覧会をキュレーションしたのが作家としての始まりで、原田は当時まだ学生だった。筆者が審査を務めていたALLOTMENTトラベルアワード(2016、2018)に応募があったことをきっかけに、作品について話を聞いたり、メールでやりとりをするようになった。これまで原田が発表したすべての仕事を追えているわけではないが、その仕事には常に奇妙に気になるところがあった。

原田は自分の仕事について、関心の所在を、制作の動機を、制作方法を、作品の構造を、自ら言語化してコミュニケーションする力がある。これは、美術界では黙殺されながら一般には高い人気を得て一世を風靡したクリスチャン・ラッセンの受容をめぐる最初の仕事ですでに明らかであった。今秋筆者が見た展覧会においても例外なく、複雑な手続きで制作された作品について、また展覧会そのものについても、よく整理された原田のテキストが添えられていた。そういった意味で原田の仕事にはクリアさがあるのだが、しかし筆者が「奇妙に」気になるのは、そうした言語的説明には回収されない「得体の知れなさ」だ。原田と筆者がヴィジュアル・アートというフィールドにいる以上、むしろこの部分にこそ作家の核というべきものがあり、だからこそ原田は作品や展覧会に取り組み続けているのだろう。この得体の知れなさについて考えてみたい。

「とるにたらない視覚文化」

原田は自らのメイン・モチーフを「とるにたらない視覚文化」と言い表わすが、我々をとりまく視覚文化のほとんどが「とるにたらない」ものである。ハイ・カルチャーにカテゴライズされるのは視覚文化のほんの一部でしかなく、一顧だにされない視覚イメージが圧倒的多数である。ハイが砂粒ならば、それ以外は砂場全部というぐらい圧倒的な過剰さがある。ボリュームという点においては、「とるにたらない」視覚文化は「とるにたる」視覚文化を凌駕している。

この点をよく表わすのが、原田による24時間のパフォーマンスを記録した映像作品《One Million Seeings》(2019-)である★2。2017年から原田が収集し続けている「捨てられるはずだった」写真の量は今や20万枚を超えるが、これらの写真を「写真との関係性が結ばれるまで見る」というルールを自らに課して取り組んだのが本シリーズだ。窓を背景に、ゆっくりと写真を眺める手つきが映し出される静かな画面とは裏腹に、24時間ノンストップのパフォーマンスは暴力的なタスクである。それがそのまま映像の持続時間として鑑賞者へと差し向けられる。しかもそれらをすべて見ることはほぼできない(フル視聴は現実的に不可能といってよい)。原田の行為を通して、写真が主体として鑑賞者に働きかけ、我々はじわじわと体力を削られていく。

原田裕規《One Million Seeings》、2019、ヴィデオ、24時間[提供:原田裕規]

原田裕規《One Million Seeings》、2019、ヴィデオ、24時間[提供:原田裕規]

こうして、「とるにたらない」写真群ははじめから過剰なものとして存在し、私たちは既にそうした過剰なる写真の群れに取り囲まれていたのだと気づく。それらは、我々が普段見ようしておらず、視界に入っても取り立てて気に留めないものであるにもかかわらず、気づけば圧倒的に私たちを取り囲んでいる。うち捨てられてしまった写真たちの夥しい亡霊が、束になって原田に取り憑き、いつのまにか主客が逆転して原田に写真を見ることを強いたのではないか。そんな風に思わせる不気味さがこの作品にはある。どこか超常的な気配が漂う。

そうした印象は、湖を擬人化したパフォーマンス・ヴィデオ、《湖に見せる絵(海辺の僧侶)》(2022)、《湖に見せる絵(ドービニーの庭)(2022)へと繋がる★3。松澤宥の《湖に見せる根本絵画展》(1967)を下敷きにしたこれらの作品で、原田は文字通り湖に絵を見せるというパフォーマンスを行なう。この松澤の作品は「ハガキ絵画」と呼ばれるメール・アートのシリーズのひとつで、テキストの書かれたハガキが知人に届けられるというものだ。そこには「あなたは招かれざる客にすぎない/あの九つの不可視の白色円形の根本絵画は人間に見せるためのものではなく/文字どおり湖に見せるためのものである/あなたはただかたわらからあれらの交信の場を盗み見ているにすぎない/人間は無数の見えないものから挑戦をうけている/見えないものを見 見えるものを見ないことを今や人間は学ばねばならない」とある。最後の二文はまさに、「とるにたらない視覚文化」に挑む原田の態度を想起させられる。

原田裕規《湖に見せる絵(海辺の僧侶)》、2022、ヴィデオ、7分57秒[提供:原田裕規]

原田裕規《湖に見せる絵(海辺の僧侶)》、2022、ヴィデオ、7分57秒[提供:原田裕規]

原田は、諏訪湖でパフォーマンスを行なった《湖に見せる絵(海辺の僧侶)》を長野県立美術館でのキュレーション展「NAMコレクション2024 第Ⅲ期 もうひとつの風景」でも展示した。同館のコレクションポリシーのひとつに「美しい山岳風景や精神文化に通じる作品および、「自然」や「自然と人間」を テーマとした優れた近現代美術」があり、これを丁寧に調査して企画したことが伺える常設展示のなかで、原田が自分の作品を介入させたのが、後に触れる《ホーム・ポート》(2023/2024)のプリント版と、諏訪湖に絵を見せるこの映像作品、そして拡大した松澤のハガキ絵画の展示であった★4。タブローよろしく大きく引き伸ばされたハガキ絵画は、ハガキ自体を真っ白な「絵画」として見せるという松澤の意図を、原田が増幅させたかたちになっている(無論関係者の了承を得ている)。ガラスケース内に屹立する白い巨大なハガキ越しに、金山平三の《結氷》(1931)が、大久保作次郎の《諏訪湖雪景》(1921)が、そして原田のパフォーマンスの映像が並ぶ。原田の作品だけ、湖「が」見ている。本作に限らず松澤の身振りには神秘的な調子があるが、もしかしたらもはやこの世にいない松澤が原田を湖へと差し向けているのか……などと空想してしまうほど、これもやはりどこか得体の知れない風景の表現と言える。

得体の知れない風景からドリームスケープへ

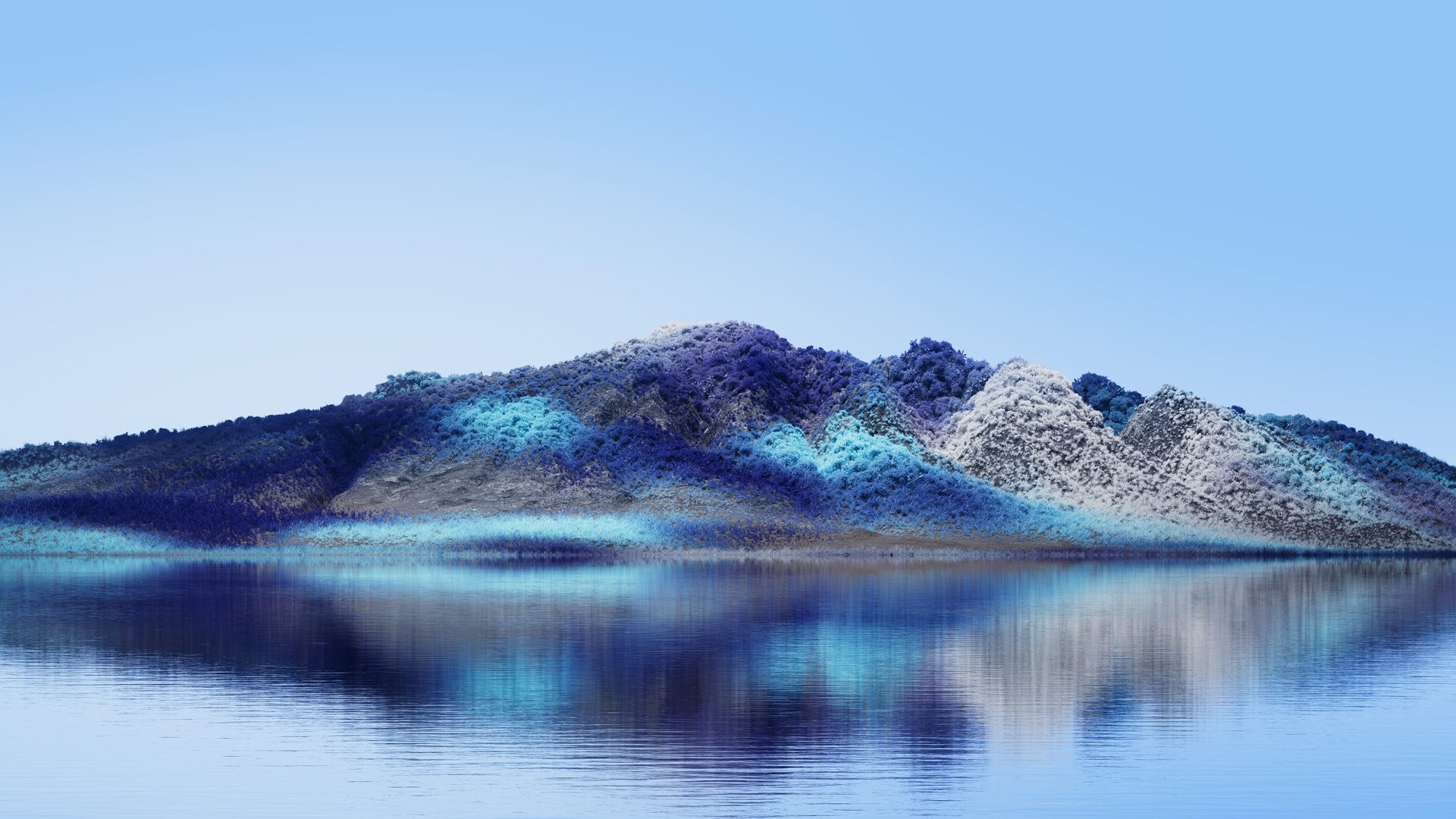

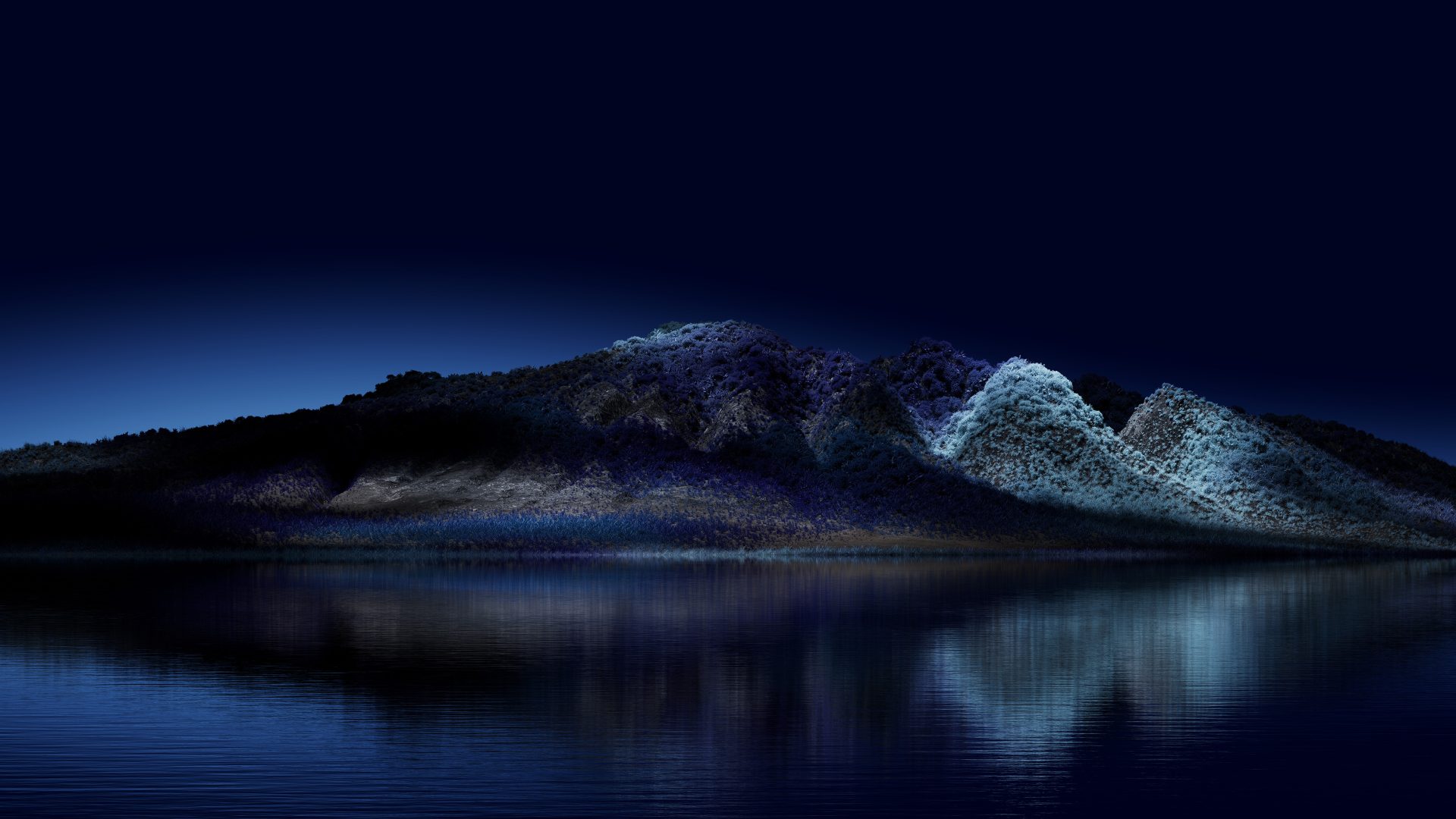

得体の知れない風景、それは2020年頃から原田が取り組んできた、ドリームスケープと呼ばれるCGの潮流を参照した一連のCGI作品群へも接続する。ドリームスケープとは、同時期から世界的に流行しているCG表現で、生物の登場しない、戦争や災害のない、どこか夢のような、あからさまに架空の風景のことである。コロナ禍において流行したことから、未知のウイルスがもたらしたかつてないざわめきを、完全に反転させた世界を表象するものとして説明されることがある。しかしそこに本当の意味での落ち着きや安心感を、筆者はなぜか感じない。真空の世界のような張り詰め感、静寂で、何も起こらない架空の世界は、これから何かが起こる予兆に満ちているようでもあるからだ。

この流れで原田が最初に作品として発表したのは、先に触れた《One Million Seeings》をゆうに超える33時間19分26秒の映像作品《Waiting for》(2021)である。原田は本作を展示した章タイトルを「何かを待つような感覚」(「原田裕規:ホーム・ポート」)としていた。生物が一切いないCGの世界のなかで、地球上に現存する(と人間が認識している)すべての動物の属名を原田が静かにゆっくりと読み上げていく、それに要する時間がこの映像の持続時間なのである。過剰さと不気味さがまたもやここにある。過剰であることと画面上不在であることのアンバランスが、強い緊張感を生んでいる。フィールドで視点が移動していく様子はRPGのダンジョン画面に似ていると同時に、行く当てもなく彷徨う幽霊の眼差しをなぞるようでもある。何かが起こったあとなのか、それともこれから起こるのか、どこまでもクリーンであるのに不穏な気配に満ちた世界観が提示されている。

原田裕規《Waiting for》、2021、ヴィデオ、33時間19分26秒[提供:原田裕規]

原田裕規《Waiting for》、2021、ヴィデオ、33時間19分26秒[提供:原田裕規]

原田は長野県美での公開制作のタイトルを「ドリームスケープ」とし、やはり CGIによる風景表現に取り組んでいる。原田が出発点として参照しているのは、東山魁夷の《残照》(1947、東京国立近代美術館蔵)である。本作は鹿野山頂から見た景色を描いた作品だが、実在の山並みとは異なり、長野の八ヶ岳などが描き込まれている★5。デジタル技術でいうところの合成によって、理想的な、あるいは「夢のような」風景が描き出されているのだ。原田がこの度取り組んだ同じタイトルのCGI作品《残照》は、原田の生まれ故郷である岩国の山々を描いたもので、それにカスパー・ダーヴィト・フリードリヒの《リーゼンゲビルゲ》(1830−1835、Alte Nationalgalerie・ベルリン蔵)に描かれたドイツの山々をマッシュアップしている。フリードリヒを日本に紹介したのが東山であることから、これらの関連性に意味が持たされている。

広島で見ることのできた《残照》を含むCGI作品には、展覧会タイトルとなった《ホーム・ポート》がある。ハワイ・マウイ島のラハイナを題材にしたCGIで、同じ構図の4作品で朝から夜までの光景を描き分けている。極めて高い写実性を備えているが、色彩はどれも非現実的な調子を帯びて鮮やかで、どこを見てもピントがぴたりと合うという点でも奇妙に非現実的かつ得体の知れない風景だ。もうひとつ、広島のために制作・発表された新作《光庭》は、美術館に実在する中庭をモチーフとしたドリームスケープである。中庭にあたる場所に海景が広がり、中央にバレンシア・チェアが配された無人の光景で、原田いわくエドワード・ホッパーが好んで描いた白い夕陽を差し込んだものだという。全体的にピンクがかった正方形のフォーマットがInstagramで流通するイメージを思わせる。それは、時に非現実的なほどに理想的なイメージを無限に生産し消費するコミュニケーション型のプラットフォーム、視覚文化のひとつである。《ホーム・ポート》と比較すればやや心地の良さのあるイメージではあるが、どこか鑑賞者の足を地につけないような浮遊感がある。

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

原田裕規《ホーム・ポート》、2023/2024[提供:原田裕規]

《ホーム・ポート》で描かれるラハイナはラッセンの出身地であり、本作は原田が近年自ら購入したラッセンのエディション作品《ホーム・ポート》を下敷きにしたものである。広島での個展のタイトルを「ホーム・ポート」としたのは、ハワイ王国の首都であったラハイナが、のちに捕鯨産業の「母港」としても栄えたこと、広島や山口から日系人が多く移り住んだこと、原田自身が広島出身であることなど複数の意味がある。何より、本作で原田の関心がぐるりと一巡して、キャリアの出発点に戻ってきたという意味もこめられている。

イメージからの逃れられなさ

広島での展示のプロローグ、そしてエンディングとして配された映像作品「シャドーイング」(2022-)シリーズのひとつ《シャドーイング(トミゴロウ)》(2023)で、自らのアバターでもある人物に、原田はこのことを象徴的に語らせている。「うんと遠くに行こうと出航しても/まるで舵の曲がったボートみたいに同じところに戻ってしまう/その場所こそが「私自身」だ/私は決して「私自身」から逃れることはできない」。原田はこのスクリプトを要所で引用し、筆者が聴講した京都と広島いずれのアーティスト・トークでも言及していた。

原田裕規《シャドーイング(3つの自画像)》、2024、ヴィデオ、22分[提供:原田裕規]

原田裕規《シャドーイング(3つの自画像)》、2024、ヴィデオ、22分[提供:原田裕規]

映像は2メートルを超える縦長の大きな画面(スマートフォンの画面比率を思わせる)に、衣服をまとわず話す人物の肩から上が大きく映し出される。逆光のため表情がやや暗く、アバターの口の動きはなめらかさのうちに時折奇妙な歪みを見せる。ハワイ系の日系アメリカ人をモデルにつくられたデジタルヒューマン、これ自体がある意味では「お化け」なのだ。日系アメリカ人の声と原田の声が二重に響いて、「逃れること」はできないと言う。振出しに戻る、と同時に、今ここにあるさまざまなイメージからの逃れられなさを感じる。つきまとわれている。

やはり原田の仕事には、惹かれるというのとも違って奇妙に気になるところがある。隅々まで整えてあるにもかかわらず、不穏で落ち着かない。原田の作品を見る経験は、自分の背後に広がる景色を見るための鏡を差し出されたのに似ていて、不意を突かれると同時に、鏡に映った景色の得体の知れなさにぎょっとするのだ。

★1──2024年2月に『ラッセンとは何だったのか?[増補改訂版]』が出版されている。

★2──東京都写真美術館、広島市現代美術館で展示。河原温が過去の100万年と未来の100万年を書物のかたちで物質化した《One Million Years》(1999)を参照している。

★3──この2点は広島市現代美術館にて展示。

★4──原田の作品は作家蔵。

★5──原田によって典拠が示されている。東山魁夷『風景との対話』新潮選書、新潮社、1967、23頁。