会期:2025/02/22~2025/02/23

会場:京都芸術劇場 春秋座[京都府]

公式サイト:https://k-pac.org/openlab/14270/

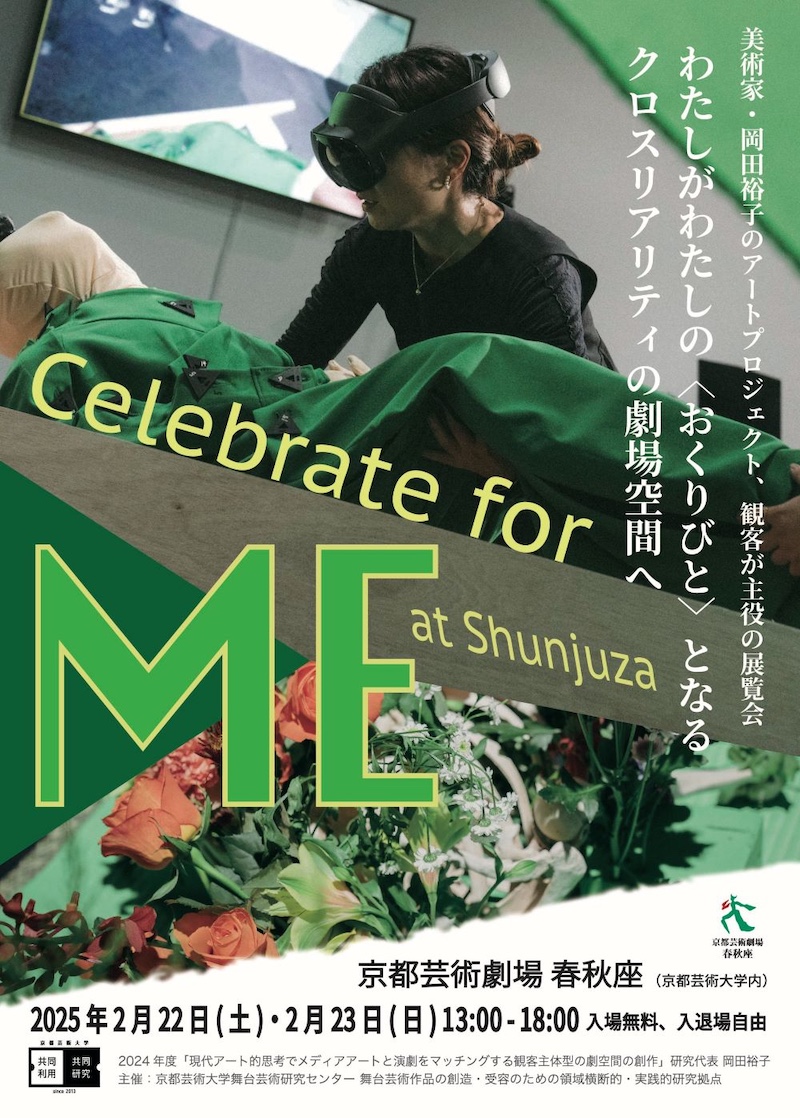

自分が自分自身の<おくりびと>となり、納棺の儀式を行なう。現実には不可能な体験を、VRを用いて可能にするのが、美術家・岡田裕子によるXR(クロスリアリティ)作品《Celebrate for ME》である。2023年に1日限定公開されたあと、主に歌舞伎の上演を想定してつくられ、花道も備えた大劇場・春秋座の舞台空間を活かして発表された。

事前予約した体験者は、目を閉じた自分の顔を3Dスキャンされた後、スタッフに案内され、フットライトがまばゆく照らす花道を通って舞台へ上がる。畳が敷かれた舞台上には、等身大の人形と棺が置かれ、VRのヘッドセットを装着すると、自分自身の頭部の3D映像が人形の頭に投影される仕組みだ。ナレーションと案内役のスタッフの指示に従い、「あの世へ旅立つための服」のボタンをひとつずつはめて人形に着せ、「旅路を歩いていくための靴」を履かせる。身支度を整え、両手を組ませると、ナレーションが「背中をさすってあげましょう」と促す。自らを労わり、「今まで頑張ったね」と抱きしめて別れを告げた後、人形を抱いて棺に納める。舞台上には大きなスクリーンもあり、納棺を終えると、波間を進む船の映像が映し出される。

[撮影:倉本大資]

[撮影:倉本大資]

体験型作品だが、「劇場空間」でもあるため、舞台上でのVR体験/納棺の儀式は、ほかの観客が座席や舞台に上がって鑑賞することができる(VR体験中は、体験者がゴーグルで見ているリアルタイムの映像がスクリーンに中継される)。私は早めに劇場に到着したため、ひとつ前の回の体験者の様子を鑑賞することができた。先に鑑賞したこともあるかもしれないが、体感としては、自分自身のVR体験よりも、「VR体験中の他人」を外側から眺めているときの方が、「自分自身へのケア」「セルフセラピー」「手放したい辛い過去をリセットする再生のための儀式」という本作の核をクリアに感じることができた。

というのも、VR体験中はかなりのマルチタスクで、感情移入よりも淡々と事務的に作業をこなす感覚の方が強かったからだ。会場に流れる音楽とナレーションを聞きながら、案内係の指示に従って慣れない作業をこなし(服のボタンは三角形ではめにくく、15個ほどある)、さらにVRの映像も流れ込んでくる。「客席から見られている」緊張感もある。また、3D映像になった自分の頭部はかなり精巧で、生理的な気持ち悪さがある一方、人形のボディはベージュの綿のままなので、感情移入しにくく感じた。

[撮影:倉本大資]

[撮影:倉本大資]

ただ、VRの映像空間に没入して身体性を忘却するのではなく、常に物理的な接触を伴う点に本作の特徴がある。本作の体験は、作品自体のポテンシャルに加え、未来予想図としての「バーチャルセルフ葬」の可能性や、「葬式」自体がもつメタ演劇性についても考えさせるものだった。作品のポテンシャルとしては、例えば、希望する体験者には、「一緒に棺に入れてほしい大切なもの」も持参してスキャンし、納棺するタスクがあれば、「どのように見送ってほしいか」「何を大切にして生きてきたのか」について、より主体的に考える契機になるのではないか。

また、岡田裕子はこれまで、「男性の妊娠・出産」を描いた《俺の産んだ子》(2002/2019)や再生医療をテーマとした《エンゲージド・ボディ》(2019)など、テクノロジーが進化した近未来という想像的視点から生殖や身体、死を扱ってきた。本作の冒頭では、「本来は納棺師と遺族が行なう行為ですが」とナレーションが述べるが、「遺族」がいない独居高齢者がさらに増加した将来、テクノロジーの力を借りて「自分で自分を見送るバーチャルセルフ葬」がビジネスとして成立するかもしれない。

また、本作では「花道を通って舞台に上がる主役=VR体験者」と、それを鑑賞する「観客」がいるが、「葬式」自体、故人と対面する参列者、司会の進行によるタイムライン、音楽の演出、献花という舞台装置など、「演劇」との構造的な共通性を備えている。例えば、老人ホームに入居する高齢男性の「生前葬」を描いた演劇作品として、「老いと演劇」OiBokkeShiによる『レクリエーション葬』(2023)がある。対して本作は、「舞台の『主役』であるVR体験者がほかの観客に見られる」という葬式/演劇の構造を重ね合わせながら、セルフセラピーや近未来的想像へと回路を開いていくものだといえる。

[撮影:倉本大資]

[撮影:倉本大資]

鑑賞日:2025/02/22(土)