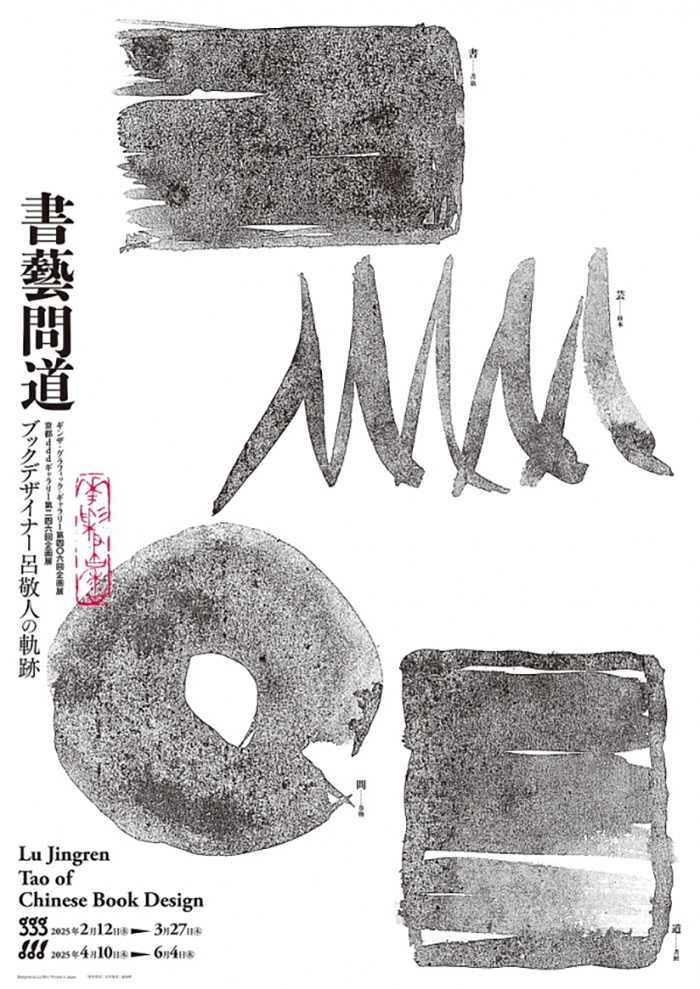

会期:2025/02/12~2025/03/27

会場:ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)[東京都]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000840

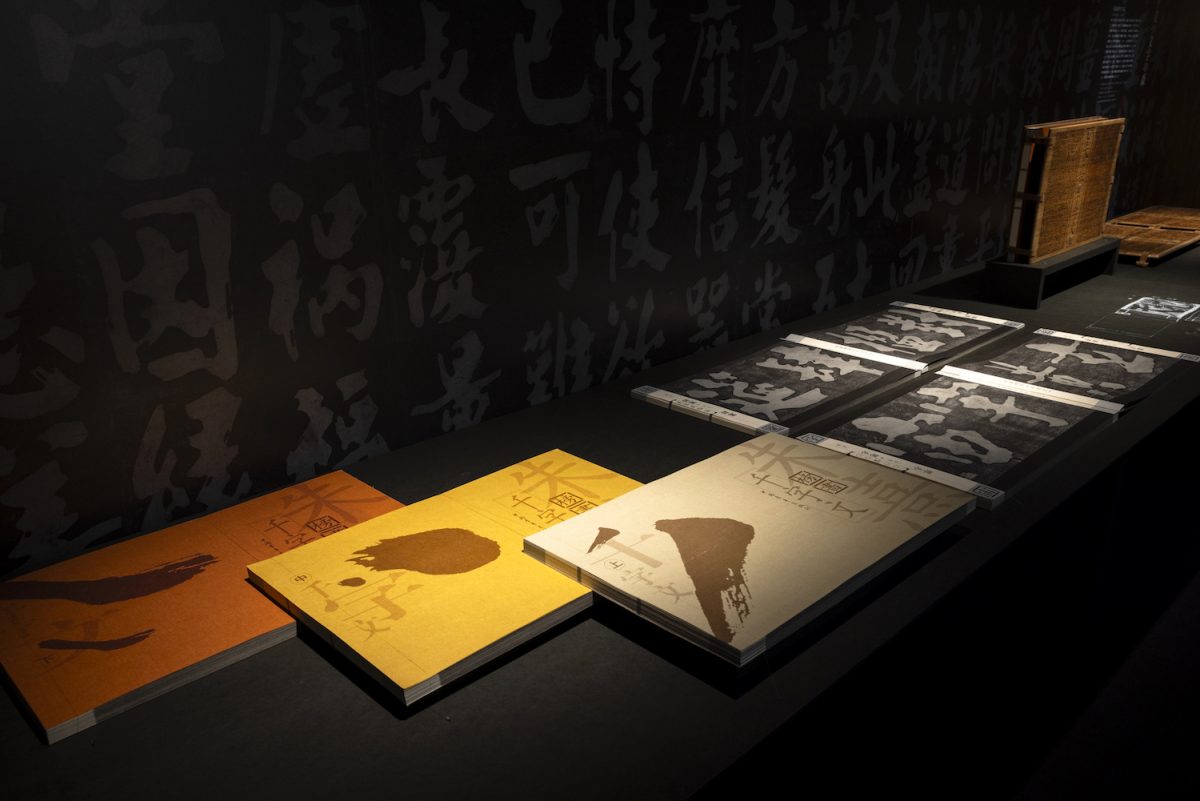

ドイツ・エディトリアルデザイン財団が主催する「世界で最も美しい本コンクール」で、毎年、欧州を中心とした受賞作に混じり、中国からの受賞作がたいてい1冊は入っていることを、本展を観て思い出した。その礎を築いたパイオニアが呂敬人(リュ・ジンレン)のようである。同コンクールを通してずっと印象深く思っていたのが、中国の書籍は大きくて重厚で、独自の伝統文化に基づいたデザインが多いという点だ。つまり片手で持てるようなサイズではなく、机に置いてページを丁重にめくらなければならなかったり、本の綴じ方や書函の作りなどが非常に凝っていたりするのである。そうした手の込んだ書籍の数々が本展でもダイナミックに展示されており、中国らしいブックデザインをたっぷりと堪能することができた。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

呂敬人は1989年、1993年の2度にわたって来日し、グラフィックデザイナーの杉浦康平に師事した経歴を持つという。日中の文化交流がこんな風に行なわれていたとは。文化大革命を経た後の中国では、ブックデザイナーという職種がまだ確立されていなかった背景がある。それゆえにブックデザインの可能性に開眼した呂敬人は、乾いた大地が水を吸収するかのように学びを得ていく。ここで感心するのは、「伝統の継承と革新は二本足歩行のようなもの」という杉浦康平の教えを自らの創作の軸とした点だ。実は、中国には自民族の土壌に息づく東方古書が豊富にあり、それらを基にして書籍芸術が発展した歴史があるという。その自国の豊かな伝統文化を研究しながら、しかし古書をただ模倣するのではなく、独自の方法論を確立していったのである。

宋代の拓本を原寸大で復刻し、表紙にレーザー彫刻を緻密に施した本や、全長10mに及ぶ巻物10巻が書籍となっているもの、書函が開いて碁盤となり、そのまま囲碁が打てる作りなど、他国では考えられないような造本への挑戦は、悠久の歴史の延長線上で培われたものだと考えると、納得がいく。日本にも中国大陸から渡ってきた同様の伝統文化があったにもかかわらず、現代のブックデザインにそれが生かされているかといえば、そんなことはない。むしろ、西洋文化の影響の方が大きいだろう。その点で、呂敬人が現代に発展させた中国独特のブックデザインは世界でも異彩を放っているし、後人もそれを引き継いでいる姿勢に、感服せざるを得ないのである。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

鑑賞日:2025/02/28(金)