風景はどこにあるのか? デジタル機器が人間生活に不可欠な要素となり、私たちが日々目にする対象の多くがモニター内の事物となっている。そんななかで、「風景」と言うべき場所のありかに思いを寄せていただきつつ作品をご覧いただくのが、展覧会「原田 郁・衣 真一郎 リポジトリ:内と外で出合う」である。本稿では、原田郁と衣真一郎の風景画に描かれた場所を「親密な場所」として捉えることで、二人の作品をより掘り下げて考えてみたい。

展示入口[撮影:吉江淳]

展示入口[撮影:吉江淳]

「親密な場所」

地理学者であるイーフー・トゥアン(1930-2022)は、1960年以降、人文主義地理学(humanistic geography)の立場で地理学を推し進めた。人文主義地理学とは、地球の表面に存在する自然やそれを含めた環境を計量により数値で表わし分析する計量地理学とは異なり、人間が場所・空間をどう感じるかという視点で自然や環境を分析する研究領域だ。トゥアンはこの人文主義地理学の代表的地理学者として知られ、環境および空間に関する性質を人間の経験から論じている。『空間の経験:身体から都市へ』★1(原題:Space and Place)は、トゥアンが1977年に出版した著作で、まさにこの人文主義地理学の見地に立ち、人間──彼は人間を「動物と夢想家とコンピュータとが同居している存在」★2と規定する──がどのように環境を経験し、理解するかへの説明を試みている。

トゥアンは『空間の経験』のなかで、「空間」と「場所」を分けて捉え、さらにその「場所」を「親密な経験」がなされるところとして説明する。それぞれの定義をみていこう。

まず「空間」とは、抽象的な存在であり、「開放性、自由、脅威」を有している。一方「場所」とは、空間内部に存在するものであり、「安全性と安定性」を有している。私たちは空間の中で動きが可能になるのであり、休止したときの位置が場所になる。そして、しばし動きが休止されるそこは、「親密な場所」となりうる。親密な場所とは、「捕らえどころがなく個人的なもの」で、「意図的につくることもできない」という。

トゥアンは、このような「親密な場所」に関する具体例を小説の一節から引いている。クリストファー・イシャーウッド、ポール・ホーガン、ジョン・アップダイクらの小説から引かれているのは、「木陰の芝生に腰を下ろしている」男女の様子★3、「太陽が沈み、高速道路上に並んだアルミニウムの柱についている蒸気ガス照明燈に明りがともりだしたときの情景」★4、「運動場の塀に開いている通り抜けの道、ブランコの下の土ぼこりがたまった窪み、……草地に踏まれてできた小道、皆が遊ぶのでつるつるになったうえに、結婚式の後の紙吹雪のように小石がまき散らされている名もない土手や堤」★5だ。普段の生活において目印になるような目立った場所ではないが、個々人の接し方次第で「親密な場所」になりうる。

「親密な場所」は、日常の最中では記憶の奥底に沈んでしまうかもしれないが、振り返った時にふと浮かび上がる。そこには人それぞれの記憶や思考が内包されている。トゥアンは、こうした「親密な場所」における経験を、上で触れた小説からの引用のように、作家が作り出した芸術作品から特別に味わうことができると述べている。

思考は距離をつくりだし、経験の直接性を破壊するが、しかし、熟考することによって、過去の捉え難い瞬間は現在の現実のなかでわれわれに近づき、ある程度の永遠性を獲得するのである。★6

トゥアンは、芸術作品として表現される「親密な場所」について、上記の通り説明する。つまり、わたしたちが経験する場所における親密さは、その時、その通りに、別の表現に置き換えることは困難である。その意味で直接性は破壊される。しかし、その親密な経験がどのようなものであったのかを深く思考することで表現へとつながり、それが作品に結実したとき、現実世界に実体化される。こうして、場所における親密さは多くの人に共有される機会と時間を得るのである。

「リポジトリ:内と外で出合う」で作品を展示している二人の作家、原田郁と衣真一郎が描いている「風景」は、そうした「親密な場所」というべき様態である。

内と外で出合う「親密な場所」──内:原田郁

本展で紹介している二人の作家の取り組みについて触れていこう。本展では、冒頭で述べたように、モニターが横溢する現代における風景のありかを、原田郁と衣真一郎の作品から考える内容となっている。二人の作家はそれぞれ、内と外で場所を親密に経験している。

原田郁は、自身が3DCGのソフト「SketchUp」で作る「inner space」という仮想世界のなかに風景を見出し、絵画として描き、発表している作家だ。ポリゴン(polygon/英語で多角形の意味)により構築された世界「inner space」は無限に拡張することが可能であり、その世界は半永久的にデータとして保存されていく。他方で、絵画の画面における明快な色彩表現はアクリル絵具によるものだ。影の部分など、ところどころ砂を混ぜて凹凸を出し、画面に錯視の効果を生み出している。原田の心象とさまざまなプロジェクトからの要請が綯い交ぜとなり、この内なる世界は構成され、風景として見出されていく。

原田郁《inner space (NEO OTA) update 2025.02》(2025)[撮影:吉江淳]

原田郁《inner space (NEO OTA) update 2025.02》(2025)[撮影:吉江淳]

「inner space」は原田の心象風景の投影であり、理想郷である。そこには、原田の主体性とは異なるところからの要請により生まれる要素もある。しかしその街や建築の細部を検討していくときには、原田がそれまで蓄えてきた、心象から生み出された色や形が活用されている。原田はこうしてつくられる「inner space」について次のように語っている。

別に仮想とも思ってなかったんです。3DCGを使えば、こういう世界が作れるんだなって。難しいですけどね。

河合隼雄さん★7とかすごい好きだったんです。箱庭療法★8をやってらしたから。箱庭的な、自分を見つめるうえでのプレイランドみたいな……。★9

ここにあるように、原田は3DCGで世界を構築する面白みと同等に、自身の内面を見つめる空間を得ることが重要であったようだ。ここで触れられている「箱庭的な」「プレイランド」については、原田の友人が遊んでいたビデオゲーム『どうぶつの森』★10に触発されてこの「inner space」が生まれた★11ことともつながってくる。『どうぶつの森』シリーズは「ミニスケープ」と呼ばれるゲームの設計手法で構成されている。その特徴は「まるで小さな庭や箱の中で、現実の社会や生活=小さな情景(「ミニスケープ」)をシミュレートするかのように作られることが多い」★12と言われ、言葉ではなく、物や形、それらの色、キャラクターに仮託して自分自身を表現する「箱庭療法」と通じるものがある。

原田の制作において「inner space」の創造は、彼女自身を表現することであり、そのなかから見出され描かれた風景は、彼女が自由自在に歩き回れるその空間での休止点を意味する。クリックひとつで変更可能なモニター内の空間において、立ち止まり、その静止した様子を現実空間の絵画に描き起こすことは、その場所を描き起こす理由を熟考することにつながるだろう。キーボードやマウスの操作で削除や追加、変更が可能でありながら、その変更可能性を一旦無効にして、立ち止まる。その立ち止まった場所とさらに向き合い、時間を共にし、筆を動かすことで、その場所を物(=絵画)として現実に生み出す。その結果、多くの人とこのモニター内の、ひいては原田の内面の、親密な場所が共有されることとなるのだ。

原田郁《HOUSE-WHITECUBE sculpture》(2014)(手前)、《GARDEN-HOUSE-WHITECUBE 2016》(2016)(奥)[撮影:吉江淳]

原田郁《HOUSE-WHITECUBE sculpture》(2014)(手前)、《GARDEN-HOUSE-WHITECUBE 2016》(2016)(奥)[撮影:吉江淳]

原田は2008年末にこの「inner space」を創造し、以降そこで見出した風景を絵画にし続けて今に至る。その過程では、現実の建築や空間とも関係を作りながら、それらを自身の「inner space」へ取り込むこともしてきた。そうすることで、本展でも実現しているような入れ子状──つまり、「inner space」に建築が取り込まれ、そこに風景を見出し絵画として生み出され、同一建築内部に展示されるという構造──の、現実世界と、仮想世界および原田の内面世界とが交錯した事態が引き起される。見る人は、かつて操作したビデオゲーム内の風景(その人にとっての親密な場所)を想起するかもしれないし、建築との関係性に気付いて作品を周辺空間と共に楽しむかもしれない。あるいは、描かれたモチーフとはまったく異なるイメージを思い浮かべることもあるかもしれない。原田の絵画は、彼女自身の親密な場所を核心に持ちつつ、多層的に受け取られる余地があるのが魅力だ。

原田郁 作品展示風景[撮影:吉江淳]

原田郁 作品展示風景[撮影:吉江淳]

内と外で出合う「親密な場所」──外:衣真一郎

衣真一郎は、山、畑、田んぼ、古墳などのランドマークを目印に歩き回り、そこで見たもの、感じたものを画面に表わしている。歩き回るなかで、足を踏み入れることができる場合にはできるだけ入り込み、土や草を触りつつ、体感としてその場所を把握する。遠近両方からモチーフとなる場所を見つめ、さまざまな角度からスケッチをしたり写真を撮ったりする。そうした過程を経てキャンバスに向かい、油絵具を使って色面をのせていく。油絵具の乾く速度にペースを合わせて画面を構築していき、絵画にすることを目指すのだ。

衣真一郎 展示風景[撮影:吉江淳]

衣真一郎 展示風景[撮影:吉江淳]

こうした衣の制作において、古墳と思しき形が現われる2種類の風景画について見てみよう。まずひとつ目は《横たわる風景》と題される作品だ。本作には、古墳を真横から見たときの二こぶの山状の形が中心に据えられ、それとともに周囲の様子が描き込まれている。このシリーズは2016年から始まっており、中心の古墳が比較的シンボリックに描かれている。画面には、まるで人が横たわっているかのようにリラックスした雰囲気がただよう。衣は、本シリーズ第1作目を描く前に出合った埼玉古墳群(埼玉県)を見たとき、古墳という存在に対して「人間の視点で、よりリアリティを持てた」★13と語っている。教科書的な鍵穴形のイメージではなく、人がゆったりと横たわっている様子に重ね合わせた古墳の描きかたは、この衣本人による場所の親密な経験が作用していると想像させる。古墳のある場所を親密に経験したからこそ、描かれた風景画である。

衣真一郎《横たわる風景》(2025)[撮影:吉江淳]

衣真一郎《横たわる風景》(2025)[撮影:吉江淳]

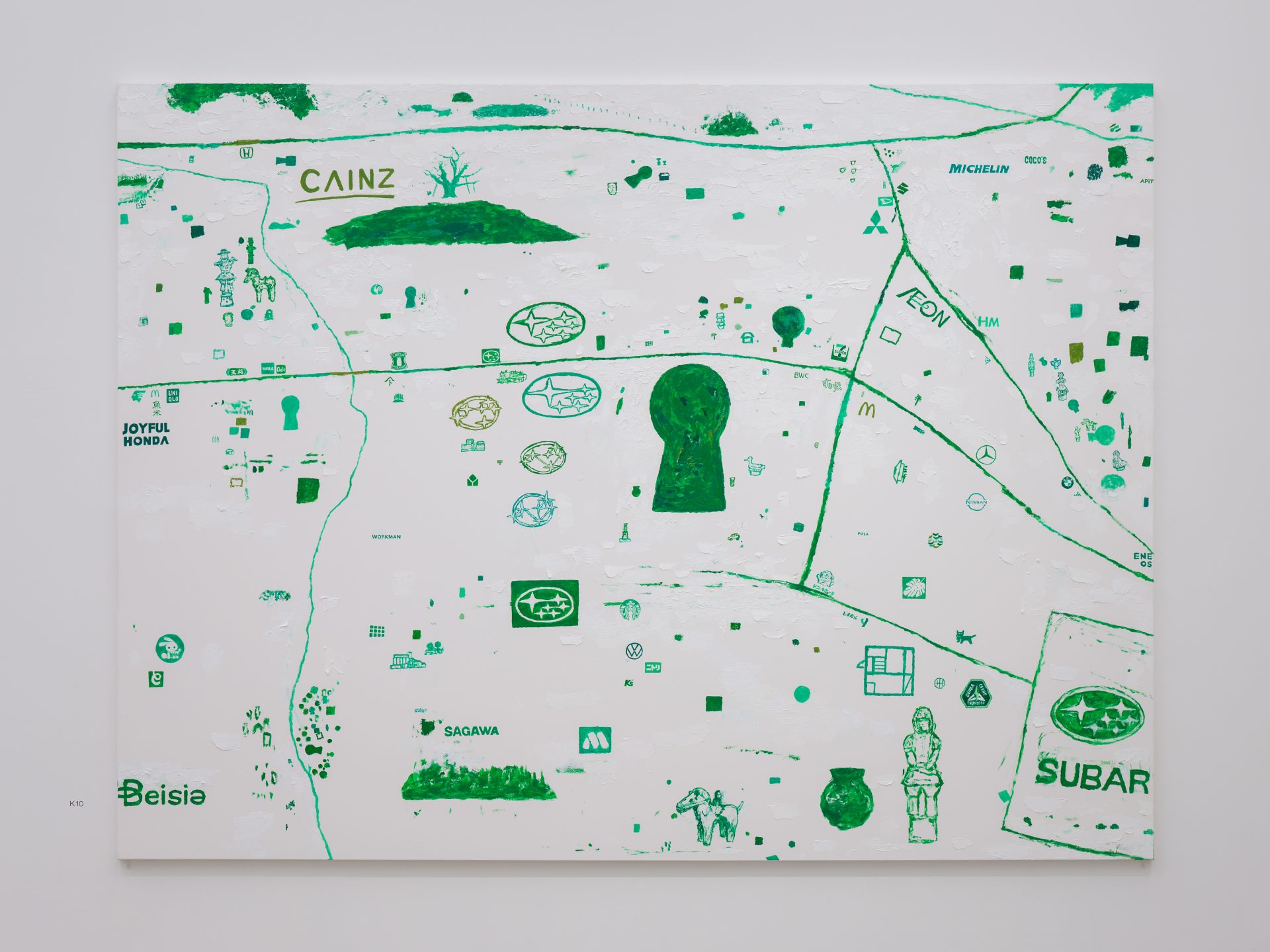

古墳を主題にし、また異なる描きかたをしているのが《古墳のある風景》と題される作品だ。太田市美術館・図書館での「リポジトリ」展でも太田市内をリサーチした新作が展示されている。《横たわる風景》は側面から見た古墳を中心に画面が構成されているのに対して、《古墳のある風景》に中心性は希薄で、古墳やロゴマーク、埴輪などが点在している。色の使い方にも違いがあり、《横たわる風景》がカラフルな色合いであることが多い一方で、《古墳のある風景》は基本的に白地に緑で構成されている。画面に散らばる古墳や店のロゴマーク、埴輪のモチーフは、それらが所在する(出土した)位置とおよそ対応するように描かれており、そのほとんどに衣は足を運んでいる。関心が赴くままに車に乗って点々と移動していき、その途中で食事をしたり買い物をしたりする。そしてそこで出会った人との会話をきっかけに、また関心の赴く先が増えて、リサーチは続いていく。こうした絶え間ないリサーチにより、画面が構成されていくのだ。

衣真一郎《古墳のある風景》(2025)[撮影:吉江淳]

衣真一郎《古墳のある風景》(2025)[撮影:吉江淳]

冒頭で確認したように、トゥアンによると、空間は「開放性、自由、脅威」を持ち、移動を可能にするが、場所は「安全性、安定性」を持ち、空間における休止点を意味する。《古墳のある風景》は、この空間と場所の双方が描き込まれていると考えられるだろう。衣は、太田市内の空間で移動と休止を繰り返し、場所ごとに固有の経験を重ねた。そのような場所の経験をたくわえ、まっしろな画面を前にして、数々の経験を振り返りながら一つひとつをそこに点々と落とし込んでいく。描かれたロゴや古墳の形は、すでに多くの人々に共有されているイメージであり、《横たわる風景》のような彼独自の古墳の表現には見えないかもしれない。けれど、彼が経験した親密な場所の数々がひとつの画面に絵画として構成されており、モチーフの大きさや微妙な色調の違いにより経験の差が表現されているとすれば、この一枚の絵は、移動という時間性を包含しつつ、数々の場所の経験が表わされた、彼独自の風景表現と見ることができる。さらに言えば、ロゴや古墳の形が人々に共有されている「記号」として描かれていること、またそれらが集合していること、そして、それが衣の経験に即している以上地図のような網羅性がないことが、見る人それぞれの場所の記憶を蘇らせる契機につながっている。作品を見る人は、余白にも場所の記憶を喚起させられるかもしれない。

終わりに──歩き回り、立ち止まることで風景を得る

原田郁と衣真一郎は、内と外で場所を親密に経験する。モニター内にひろがる空間を歩き回ったり、車に乗って土地のなかを移動し続けたりする。そのなかで、二人は立ち止まる。立ち止まった場所について振り返り、思いを巡らせていくなかで、その場所と親密になっていく。その親密な経験が絵画になっているのだ。

ところで、本展のタイトルにある「リポジトリ」という語は、貯蔵庫、収納場所あるいは墳墓などを意味する。その意味で二人の絵画は、「親密な場所」が封じ込められた「リポジトリ」である。私たちの場所の親密な経験は、せわしない日々のなかに埋もれがちだけれど、二人の作品の前で立ち止まり、向き合うことで、作者の場所の記憶のみならず、私たちそれぞれの場所の記憶にもアクセスすることができるかもしれない。それはモニター内の親密な場所かもしれないし、雨や風の感覚をともなう大地における親密な場所かもしれない。さらに言えば、画面に描かれた図像と直接関係しない場所のイメージが喚起されることもあるかもしれない。本展をご覧いただくことにより、見る人それぞれの親密な場所=風景に、束の間思いを巡らせていただく機会になれば幸いである。

また、本展と同時期に、原田郁は「瀬戸内国際芸術祭2025」に参加予定であり、衣真一郎は渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館にて「衣真一郎展─古墳とピラミッド─」、2kwgalleryにてグループ展が開催される。ぜひお運びいたたきたい。

★1──イーフー・トゥアン『空間の経験:身体から都市へ』山本浩訳、筑摩書房、1993

★2──前掲書、15頁

★3──前掲書、249頁

★4──前掲書、251頁

★5──前掲書、252頁

★6──前掲書、264頁

★7──河合隼雄(1928−2007):臨床心理学者。ユング心理学の日本の第一人者。

★8──箱庭療法:心理療法のひとつ。1965年に河合隼雄によって日本に導入された。内側を青く塗り、砂が敷かれている長方形の箱内で、砂を掘ったり盛ったり、人や動物、植物、建物、乗物等々のミニチュアを選んで置いたりして表現する。参照:松田真理子「箱庭療法の基礎と臨床事例について」『心身医学』第61巻2号、2021、139-145頁

★9──「原田 郁・衣 真一郎 リポジトリ:内と外で出合う」図録のための対談収録における発言(2024年10月16日)。

★10──「どうぶつの森」シリーズのひとつ。最初は『どうぶつの森』がNINTENDO64向けソフトとして2001年に発売された。『あつまれ どうぶつの森』はNintendo Switch用ソフトとして2020年に発売されたもの。参照:Wikipedia「どうぶつの森」シリーズ(https://ja.wikipedia.org/wiki/どうぶつの森シリーズ、2025/3/20最終アクセス)

★11──「日常アップデート」展アーティストトーク「原田 郁 「『私の空間』をひらく窓」における発言。(https://inclusion-art.jp/static/file/exhibition/2024/harada%20iku.pdf、2025/3/17最終アクセス)

★12──砂山太一「伸び縮みする」、金沢21世紀美術館『DIGITAL BITES デジタル・バイツ──アート&テクノロジーの摂り方』、ビー・エヌ・エヌ、2024、76頁

★13──「原田 郁・衣 真一郎 リポジトリ:内と外で出合う」図録のための対談収録における発言(2024年10月16日)。

「原田 郁・衣 真一郎 リポジトリ:内と外で出合う」

会期:2025年2月22日(土)~5月18日(日)

会場:太田市美術館・図書館(群馬県太田市東本町16番地30)

公式サイト:https://www.artmuseumlibraryota.jp/post_artmuseum/188595.html