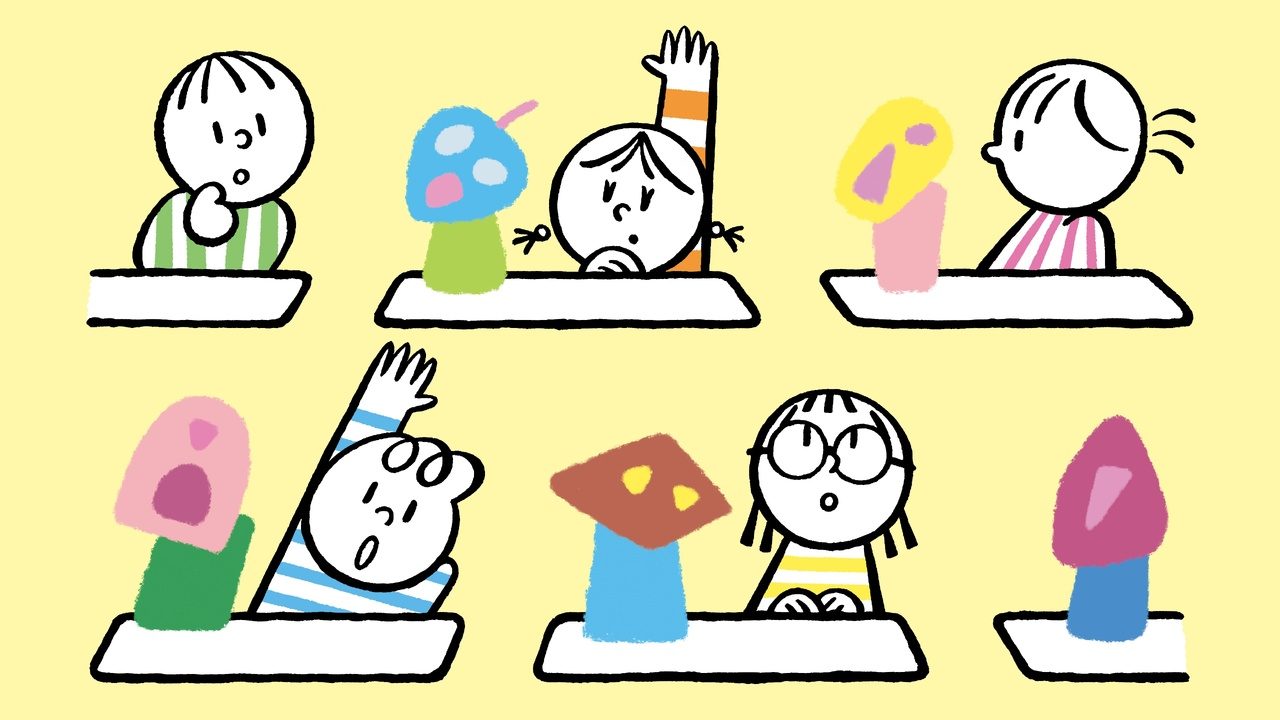

「草月シネマテーク:アンダーグラウンド・シネマ 日本・アメリカ」ポスター、1966

デザイン:細谷 巖、画像提供:慶應義塾大学アート・センター

会期:2025/02/13~2025/06/08

会場:森美術館[東京都]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/mamresearch011/index.html

「アングラ」という言葉を基点に、1960年代から70年代にかけての日本美術の動向を紹介する展示が森美術館で開催されている。当時のオルタナティブな文化や美術を知るための貴重な資料がいくつも展覧されており、説明文における分類では「音楽」「映画」「芸術」「漫画」「演劇」「舞踏」「インターメディア」の項目が見られる。会場では説明文の見出しに応じて出品リストの番号が色分けされており、そのリスト番号の対応を以下に記す。出品リストはウェブで公開され★1、撮影不可の会場において鑑賞後も資料群を追う助けとなった。

入り口に立つと眼前が黒いカーテンで遮られ、右手壁の掲示に目がいく。「アングラ上陸」(リスト2〜4)の説明文とともに、1966年6月に草月アートセンターで開催された「アンダーグラウンド・シネマ 日本・アメリカ」のポスターが大きく掲示されている。この上映会は現代音楽や美術イベントの発表のほかに、映画や実験映像、アニメーションの上映の場として機能していたアートセンターにおいて、日本とアメリカのアンダーグラウンド・シネマを紹介するプログラムとして開催された。スタン・ブラッケージ、ロバート・ネルソン、飯村隆彦、金坂健二らの作品が上映され★2、パンフレットにはジョナス・メカスの訳文と、東野芳明の文章が掲載されている。この上映会をきっかけにアンダーグラウンドという概念が国内に普及していったという。

そのまま右手に沿うと壁面上部に「1945」という数字があり、そこから「1965」まで長い直線が引かれたのち、会場をぐるりと囲むかたちで1975年までの「アングラ」に関わる年表が示されている。年表の下には項目別の説明文と出品資料があり、その内容を追ってみたい。

戦後の状況を記した展示概要と「アングラの系譜」(リスト5~15)と題した説明文の脇には、1967年11月号の『美術手帖』のために刀根康尚が同誌の編集部と作成したアンダーグラウンドアートのダイアグラムが拡大掲示されている。これはディック・ヒギンズによるインターメディア相関図を参照したものだという。ところで先述した「アンダーグラウンド・シネマ 日本・アメリカ」を企画した金坂健二の『アメリカ、アメリカ、アメリカ』(1966)というタイトルも、同上映会の出品作で雑誌『ライフ』の誌面をコラージュしたドナルド・リチーの『ライフ、ライフ、ライフ』(1953)を思わせる。こうした先行物への目配せや相対性への趣向──アンダーグラウンドは地上に対する地下であり、アンダーグラウンド・シネマは商業映画に対する個人映画である──は展示資料のあちこちに見出せる。この項目にはほかに末永蒼生が告陰センターで発行していたミニコミ『PEAK』や★3、橋本治が表紙を描いた『ゲバ・アン語典』(1969)が展示されていた。

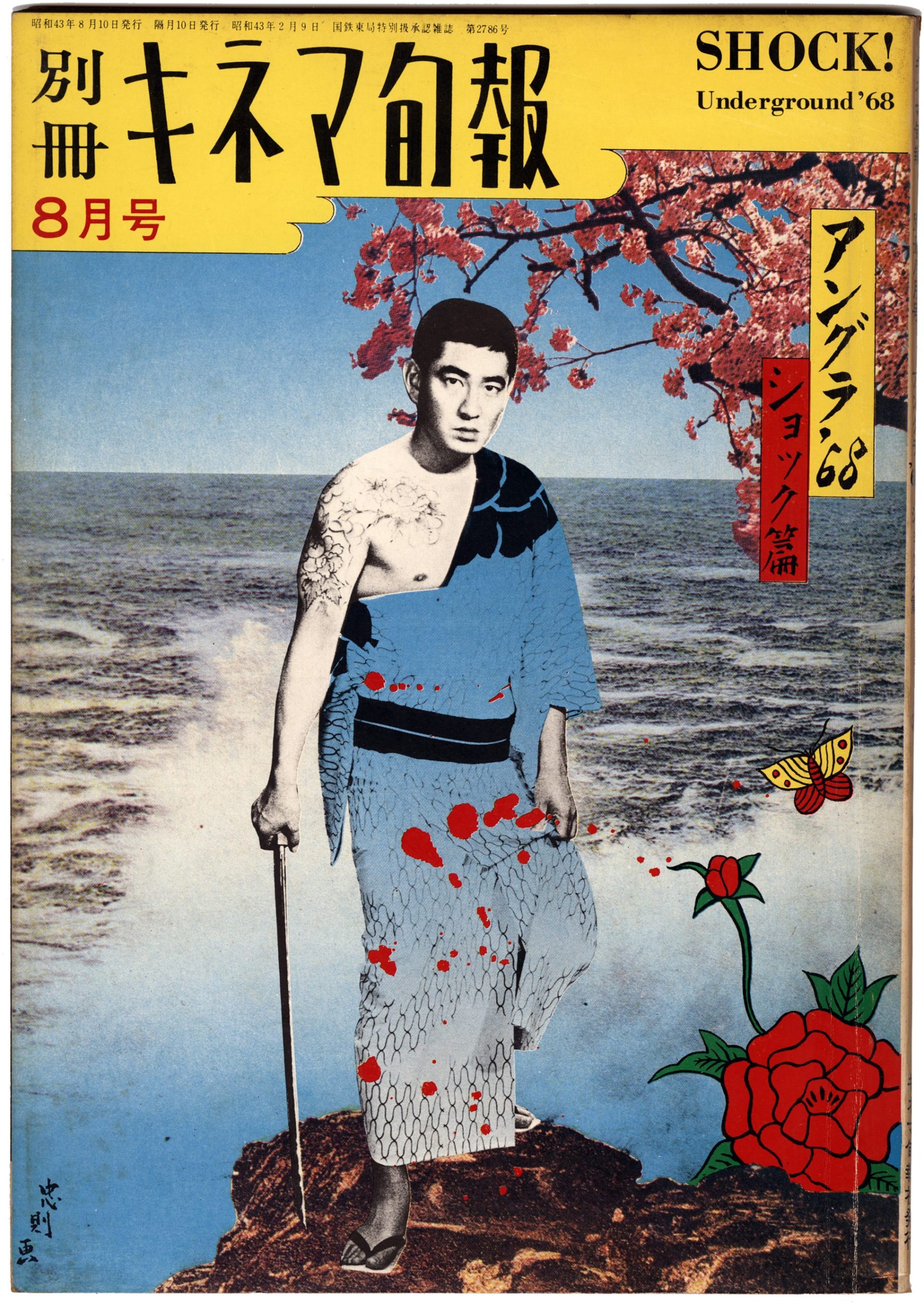

次の壁面には1966〜69年の年表があり、「音楽」(リスト16-1〜23)、「映画」(リスト24〜45)、「芸術」(リスト46-1〜54)、「漫画」(リスト55〜60)、「演劇」(リスト61〜105)、「舞踏」(リスト106〜111)の資料群が展示されている。「音楽」には山下洋輔トリオによる早稲田大学での演奏「DANCING 古事記」、「映画」は鈴木志郎康らによる批評誌『眼光戦線』、「芸術」にはゼロ次元に関わる印刷物が出品されていた。初めて現物を見るものも多く、とても嬉しい気持ちになる。75年に発刊された『月刊ゼロ次元』の丸みを帯びたタイトルロゴのかわいさに驚く。68年に刊行されたギャラリー新宿の機関誌『反頭脳』1号もあったが掲示位置が高く、本文は読むことができなかった。単語を拾い読むかぎり、靉嘔の個展時に刊行されたものと思われる★4。

このように一つひとつの資料に一喜一憂していると、二人組の来場者がやってきて「こういうのあるよねってなる。いろいろある中にこういうのあるといいなってなるけど、こういうのばっかだとこういうのあるねってなる。」と話していて、「わかる」と思った。と同時に発表年が近しい資料体をひとまず「こういうの(アングラ)」と括ったときに、「こういうの」をはみ出る人々の存在感を面白く感じる。たとえば「音楽」の出品物には、テレビディレクターの田原総一郎や、デザイナーのK2(長友啓典、黒田征太郎)が携わり、流行や時代的な通過点としてのアングラという膜が見えてくる。そして視覚イメージとして捉えたときの「こういうの」に対抗するように、展示資料はエフェメラルな物質的魅力を備えている。

(後編へ)

鑑賞日:2025/03/17(月)

★1──出品リスト。https://www.mori.art.museum/files/exhibitions/2025/02/10/web_mamr011_worklist.pdf

★2──上映の経緯については遠藤みゆき「評伝・金坂健二」(『東京都写真美術館紀要』No.11、東京都写真美術館、2012)に詳しい。https://topmuseum.jp/contents/images/info/journal/kiyou_11/05.pdf

★3──『PEAK』については日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴで末永蒼生が言及している。

https://oralarthistory.org/archives/interviews/suenaga_tamio_01/

★4──ギャラリー新宿は李禹煥も関わったスペースで、1966年後半にオープンしたという。https://www.kamakura.gallery/genshoku/2005_lee.html