会期:2025/03/07~2025/06/15

会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2[東京都]

公式サイト:https://www.2121designsight.jp/program/ramen_bowl/

日本で流通するラーメン丼の90%は美濃焼である。この事実に、まず多くの人が驚く。そもそもラーメンが好きな人は世の中にたくさんいるが、そのラーメン丼がどこで作られているのかについて、彼らが意識を向けることなどほとんどないからだ。本展の端緒となった美濃焼に関するプロジェクトに、実は私自身も2年半ほど前から関わっている。本展でも告知されていた美濃焼の本『The Book of MINO─美濃焼の解剖─』の編集を担当しているのだ。したがって本の制作にあたり、私は何度も美濃焼産地へ足を運んでは地元の人たちと交流し、生産現場を取材した。こうした機会を通して、ラーメン丼の90%は美濃焼であるという事実にしかと向き合ってきたのである。具体的には、岐阜県土岐市の駄知町がラーメン丼の生産中心地となっており、牛丼やうどんチェーン店の丼なども作られている。また同産地のほかのエリアではコーヒーチェーン店のコーヒーカップ、寿司店の寿司湯飲みなど、外食産業で使われるありとあらゆる器が大量生産されていることを目の当たりにした。つまり、日本の食文化を実質的に支えているのが美濃焼なのだ。この実態を、我々はあまりにも知らない。

会場風景(ギャラリー2)[撮影:木奥恵三]

会場風景(ギャラリー2)[撮影:木奥恵三]

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」[撮影:木奥恵三]

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」[撮影:木奥恵三]

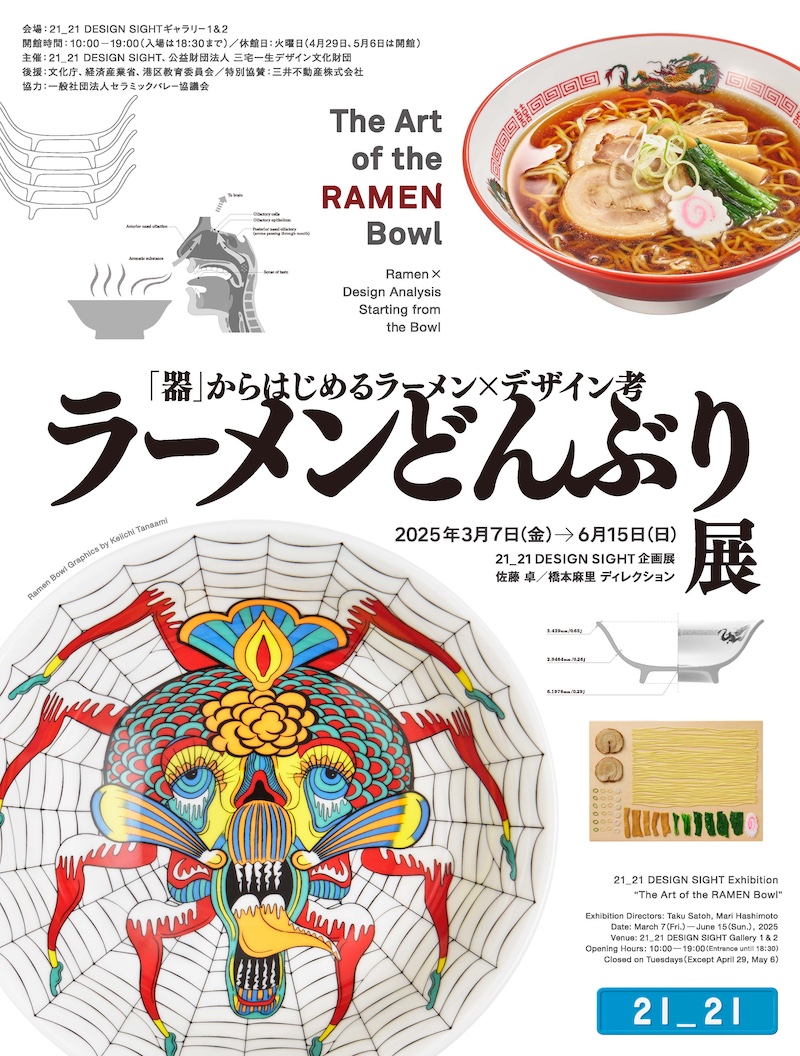

本展は、ラーメンという誰にとっても親しみのある食を入り口にして、美濃焼の生産規模や技術の高さ、奥深さ、そして未来を伝える内容に仕立てていた。なかでも「アーティストラーメンどんぶり」は面白く、アーティストやグラフィックデザイナーらによる斬新なデザインの数々は、生産現場からは決して生まれないアイデアに満ちていた。こうしたキャッチーさで鑑賞者の目を惹きつけるあたりは、さすがディレクターの佐藤卓の手腕であると感じる。これまでほとんどの人が目を向けていなかったラーメン丼に日の目を当てたのだから。その佐藤の御家芸でもある「デザインの解剖」の手法を用いたラーメン丼の解剖が、美濃焼の本のなかでは核となる。普段、よく目にするのに、どこで誰が作っているのかを知りもしない工業製品にスポットを当てる「デザインの解剖」の精神は、結果的にラーメンという食文化に奥行きを持たせることにつながった。今ではラーメン店に入るたびに、私はその丼の形や模様を思わず観察してしまう癖が付いている。

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」 岡篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)[撮影:木奥恵三]

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」 岡篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)[撮影:木奥恵三]

会場風景(ギャラリー1) 加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」[撮影:木奥恵三]

会場風景(ギャラリー1) 加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」[撮影:木奥恵三]

鑑賞日:2025/03/15(土)