展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

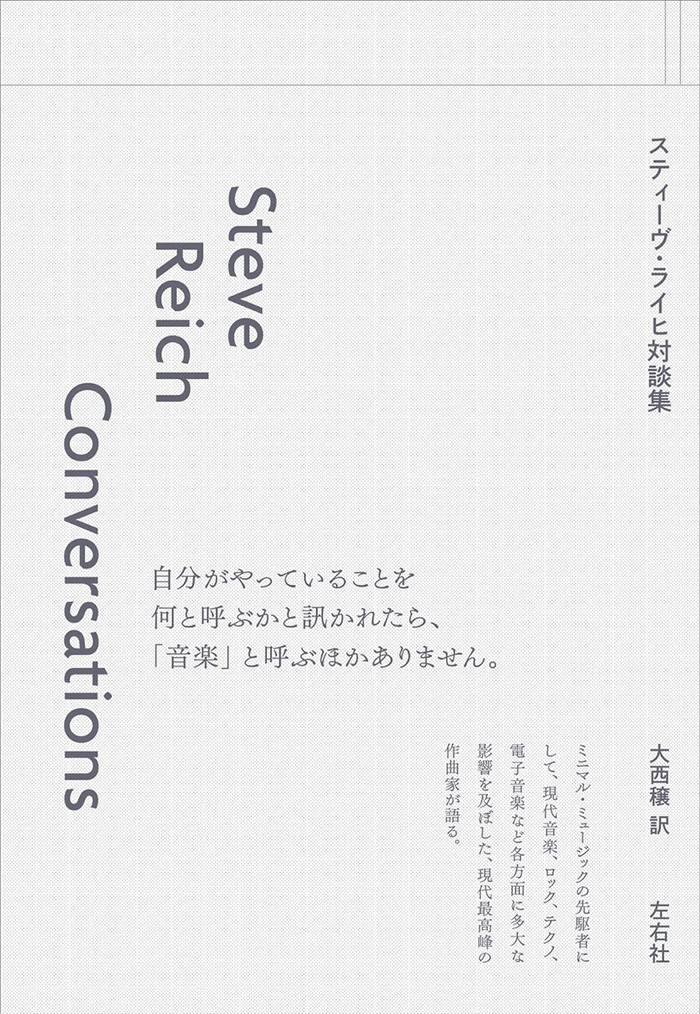

スティーヴ・ライヒ対談集

著者:スティーヴ・ライヒ

訳者:大西穣発行:左右社

発行日:2025年5月10日

サイズ:四六判、456ページ

スティーヴ・ライヒの著書、初の邦訳!

スティーヴ・ライヒが、親交の深い作曲家、演奏家、ヴィジュアル・アーティストらと対談。 《Drumming》《Music for 18 Musicians》《The Cave》《Tehillim》などの重要な自作を語りながら、 影響を受けた作曲家、交流したアーティスト、当時の文化的背景などが明らかになる。

[発行元ウェブサイトより]

音のオブジェの本:バシェの音響彫刻入門

著者:フランソワ・バシェ

訳者:惠谷隆英発行:フィルムアート社

発行日:2025年5月10日

サイズ:四六判、192ページ

フランスを拠点に世界で活躍したサウンド・アーティスト、バシェ兄弟が生み出した「音を奏でるオブジェ=音響彫刻」。 フランソワ・バシェ自身のテキストによる、楽しい音響彫刻入門。

[発行元ウェブサイトより]

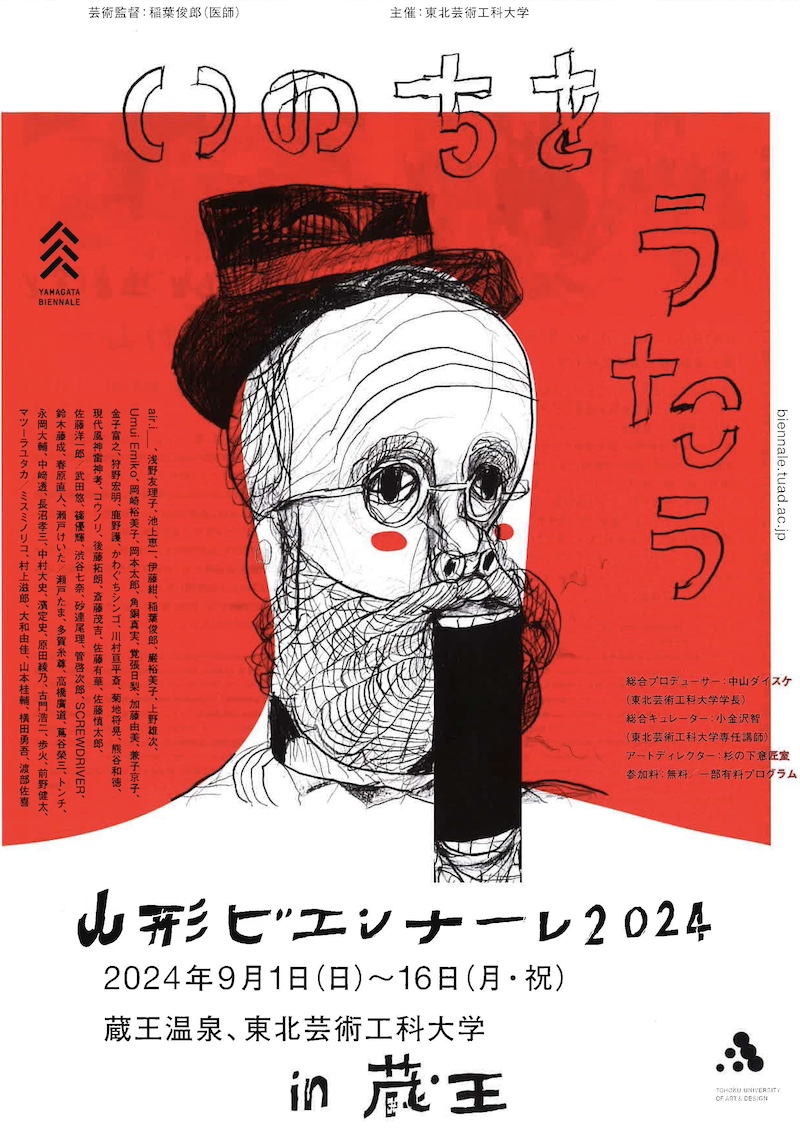

歌は待っている:風と土と「ひとひのうた」と

編著:小金沢智

発行:モ・クシュラ

発行日:2025年5月14日

サイズ:A5判変型、288ページ

本書は「山形ビエンナーレ2024」で開催された周遊型展覧会「ひとひのうた」を記録した図録です。編著は、同展の総合キュレーターである小金沢智さんです。本書には、展覧会を記録したドキュメントに留まらず、展覧会を準備する小金沢さんの日々を綴った「日記のようなもの」、さらに展覧会を経て小金沢さんがアーティストらと行った対話「『ひとひのうた』が終わっても」も収録されています。

[発行元ウェブサイトより]

思想家 岡本太郎

著者:江澤健一郎

発行:月曜社

発行日:2025年5月23日

サイズ:四六判、256ページ

縄文、ケルト、《太陽の塔》、対極主義、沖縄、東北など無数の異なる日本に切り込む思想家としての岡本太郎を、バタイユ研究者が浮かび上がらせる全く新しい試み。ヘーゲル弁証法を批判するその知的営みに、他の弁証法的論客――岡本太郎のパリ時代の盟友であるバタイユをはじめ、ベンヤミン、ディディ=ユベルマン、そしてドゥルーズ=ガタリを接合することによって、予定不調和な星座を描きだす。

[発行元ウェブサイトより]

この社会に、建築は、可能か

著者:伊東豊雄

発行:青土社

発行日:2025年5月26日

サイズ:15.8×3.3×21.5cm、496ページ

誰のために作られる超高層建築か

資本力と新奇なデザインを誇示するかのように、繁華街に次々と林立する超高層ビル群――。大胆にみどりを削り、地形を変え、記憶に生きられた町並みが消え、街の相貌が一変する。そのような空間に人は馴染めるだろうか――。現代建築の第一人者が「建築とは何か」を根源から思索し提言する、建築の〈知〉と〈現場〉。

[発行元ウェブサイトより]

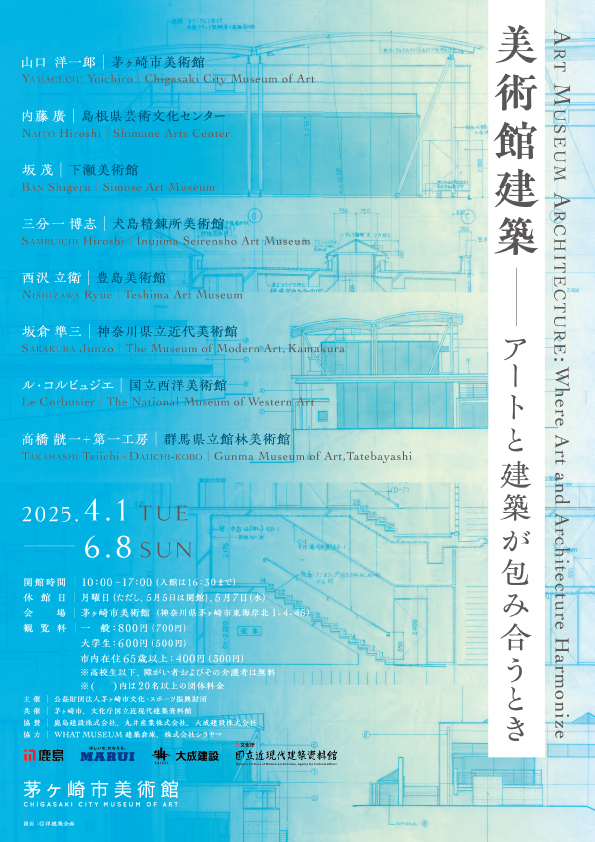

美術館建築:アートと建築が包み合うとき

編著:公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団、茅ヶ崎市美術館

アートディレクション:泉美菜子発行:青幻舎

発行日:2025年5月29日

サイズ:A5判、168ページ

美術館を設計する建築家の思考を、言葉と資料で辿る

…2025年4月より茅ヶ崎市美術館で開催中の同名展覧会の副読本として発刊。ブックインブックとして劇作家 山本卓卓が紡ぐ言葉による美術館「空間の詩」を収録。

[発行元ウェブサイトより]

黒澤明の音楽:鈴木静一、服部正、早坂文雄、伊福部昭、佐藤勝とその響き

著者:小林淳

発行:作品社

発行日:2025年6月4日

サイズ:13.3×3.5×19cm、496ページ

映画黄金期に燦然と輝く作品群の、卓越した音楽技法を詳解。 登場人物を引き立たせるライトモチーフ、実験的なコントラプンクト……『姿三四郎』から『赤ひげ』までの23作品にちりばめられた仕掛けが、映画音楽評論の第一人者によって説き明かされる。ファン必携の力作!

[発行元ウェブサイトより]

アート×リサーチ×アーカイヴ:調査するアートと創造的人文学

著者:渡邉英徳、川瀬慈、下道基行ほか

監修:毛利嘉孝

編集:東京藝術大学未来創造継承センター発行:月曜社

発行日:2025年6月20日

サイズ:四六判、272ページ

現代芸術は社会学や文化人類学などのリサーチ手法を採用することでその領域を拡大し、伝統的な人文学も視覚や聴覚などにかかわる新たな試みをその研究に取り込み始めた。アーカイヴは文化を単に支えるだけでなく、それらを積極的に生み出す役割を担いつつある。横断的な領域で活動するアーティストや研究者による、複数の異なる実践から紹介するアートの最前線!【本書は、東京都と三菱地所と東京藝術大学の三者連携による「有楽町藝大キャンパス」公開講座の一部を収録した講義録です。】

[発行元ウェブサイトより]