全国各地の美術館・博物館を渡り歩き、そこで出会うミュージアムグッズたちへの感動を広く伝えるミュージアムグッズ愛好家・大澤夏美さん。博物館経営論の視点からもミュージアムグッズを捉え直す彼女が、日々新たな商品や話題が生まれるミュージアムグッズの現場の周辺でどのような思考や問いを携えて活動しているのかを定期的に綴る「遊歩録」。冬から春へ、怒涛の移動と出張の日々のなかで大澤さんがふと心を緩めた、ミュージアムグッズがもつ「お裾分け」の感覚について今回は綴っていただきました。(artscape編集部)

「私たちの日常」とミュージアムグッズ

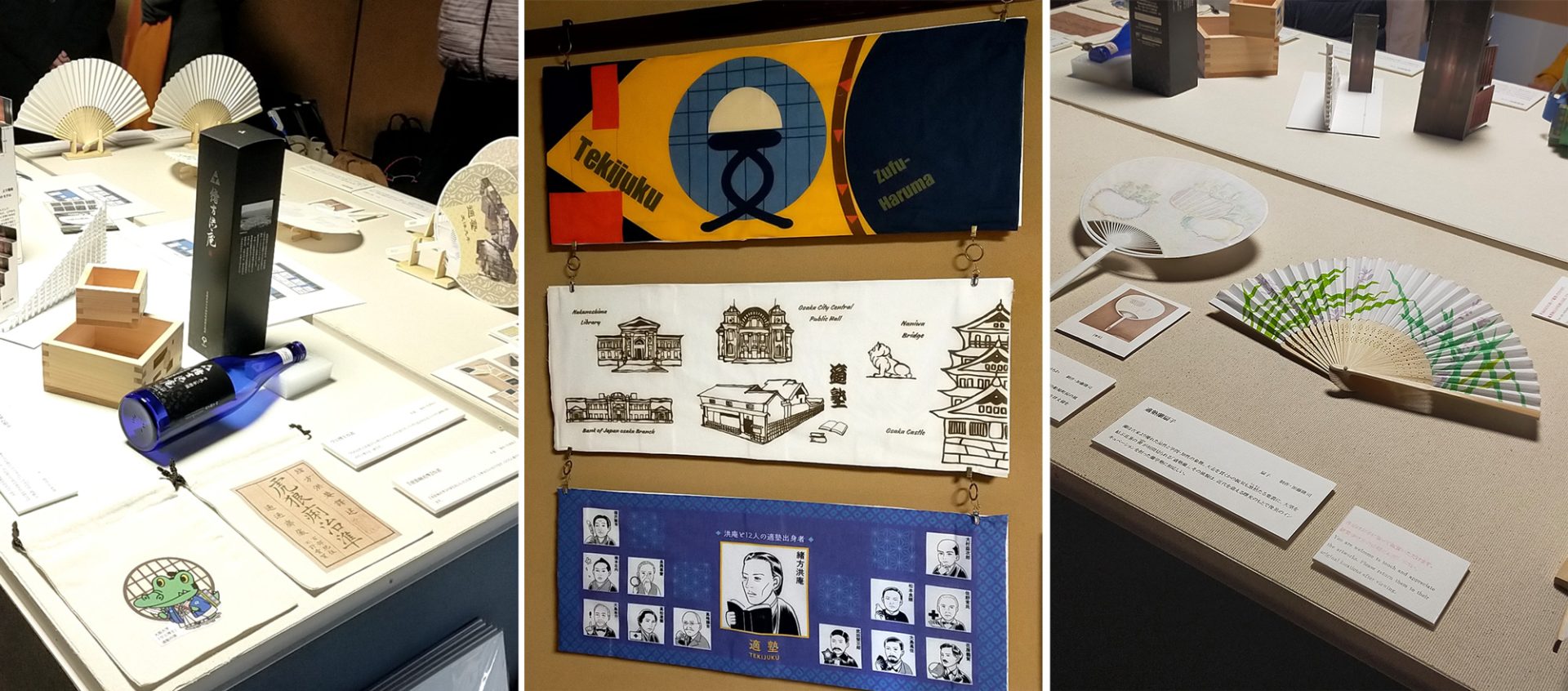

2月から3月にかけてはほぼ毎週のように出張に出ていた。年度末ということもあり、国内のミュージアムを中心に講演やワークショップの講師をしていたのだ。今回の出張はそのすべてがミュージアム内外の関係者向けでのものであり、今後より良いミュージアムグッズを開発したいという機運の高まりを実感している。特に印象的だったのは、各館の担当者たちが、単なるお土産物としてではなく、ミュージアムの理念や展示内容、そしてその土地の文化を深く理解し、来館者の体験価値を高めるようなグッズ開発を目指す熱意だった。

2月4日から7日にかけては鹿児島にいた。この時期の札幌は吹雪いてばかり。温かい南国に行ける……! と喜んでいたら、なんと鹿児島も一年に一度の大雪。スプリングコートで訪れたのを激しく後悔しながら現地で冬用のコートを購入した。しかし、予期せぬ雪景色は、普段とは異なる鹿児島の表情を見せてくれ、それはそれで貴重な体験となった。

滞在中は桜島に足を運んだ。離島も船も大好きなので、鹿児島港と桜島港をつなぐ連絡船の中で静かにはしゃいでいた。この日は快晴だった。青い空と穏やかな海、そして堂々とそびえ立つ桜島のコントラストは、まさに絶景だった。

帰りのフェリーから望む桜島。この日は活火山と思えないほど穏やかだった[筆者撮影]

帰りのフェリーから望む桜島。この日は活火山と思えないほど穏やかだった[筆者撮影]

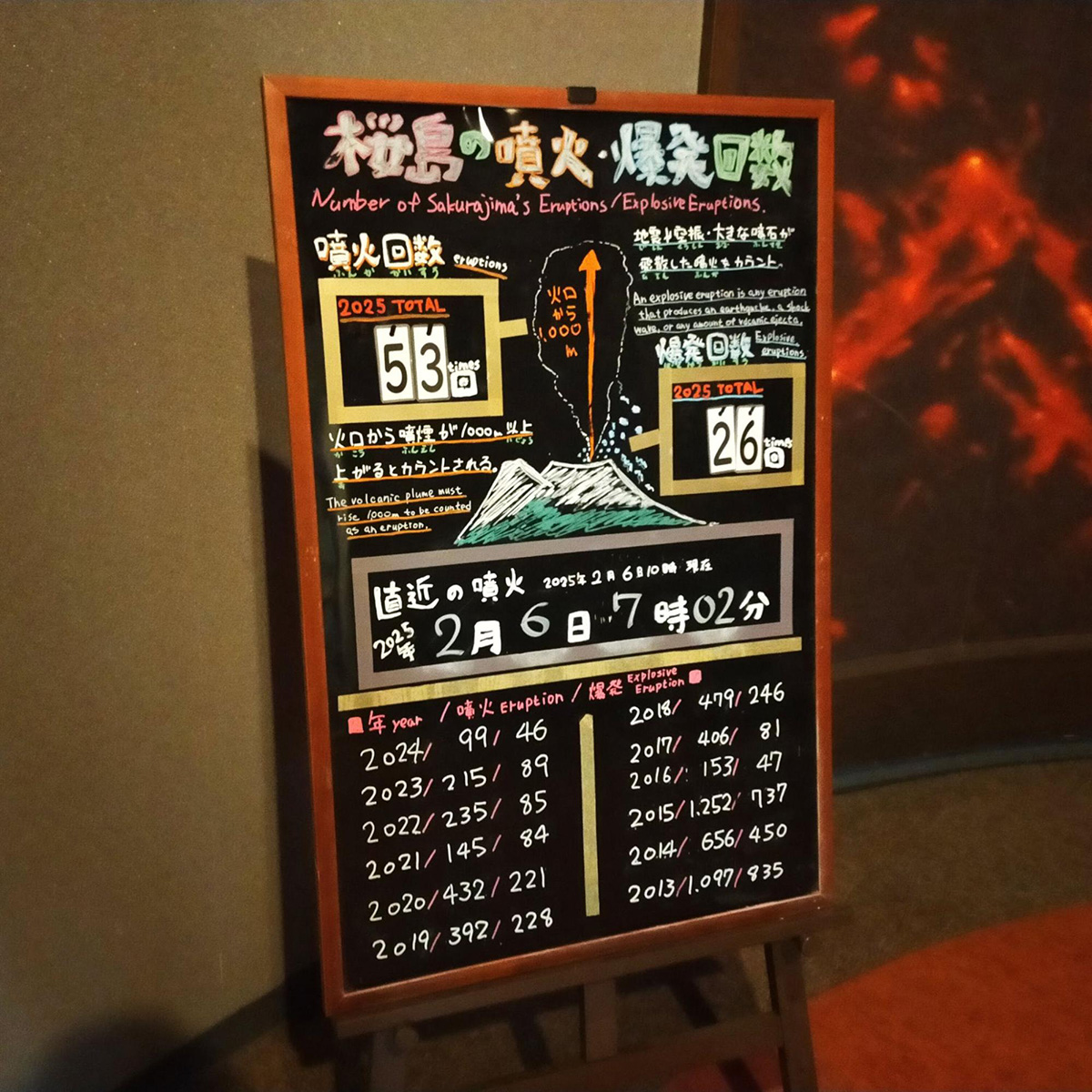

桜島ビジターセンターに向かう。桜島の火山活動や自然について学べる施設で、ライブカメラやリアルタイムで更新され続ける観測データが公開されており、まさに「生きている大地」をデータ面でも実感できた。

そして火山と共に生きる地元の皆さんの暮らしの紹介が興味深かった。展示されている資料には小学生を模したマネキンがあり、黄色いヘルメットを被っている。これは、桜島が噴火すると火山灰が積もることがあるため、小学生は身を守るために登下校時にヘルメットを被っているとのことだ。

ミュージアムグッズ遊歩03で、他地域の文化とどう向き合うか考えさせられたばかりなのだが、今回の桜島ビジターセンターでの展示はどこか親近感を覚えた。それは自分たちの暮らしと圧倒的な自然とのつながりや、生活上の折り合いのつけ方を、展示のなかに垣間見ることができたからだろう。恐れながらも共に生きる。日頃札幌で生活していても「ヒグマとの共生」などはよく耳にするキーワードだ。自然の脅威と隣り合わせでありながら、それを理解し、受け入れ、共に生きていく知恵は、地域によって形は違えど、普遍的なテーマなのかもしれない。

今年に入ってからすでに53回も噴火しているとのこと(2025年2月6日現在)[桜島ビジターセンターにて/筆者撮影]

今年に入ってからすでに53回も噴火しているとのこと(2025年2月6日現在)[桜島ビジターセンターにて/筆者撮影]

火山と地域住民の暮らしについて、ヘルメットや克灰袋を用いて展示されていた[桜島ビジターセンターにて/筆者撮影]

火山と地域住民の暮らしについて、ヘルメットや克灰袋を用いて展示されていた[桜島ビジターセンターにて/筆者撮影]

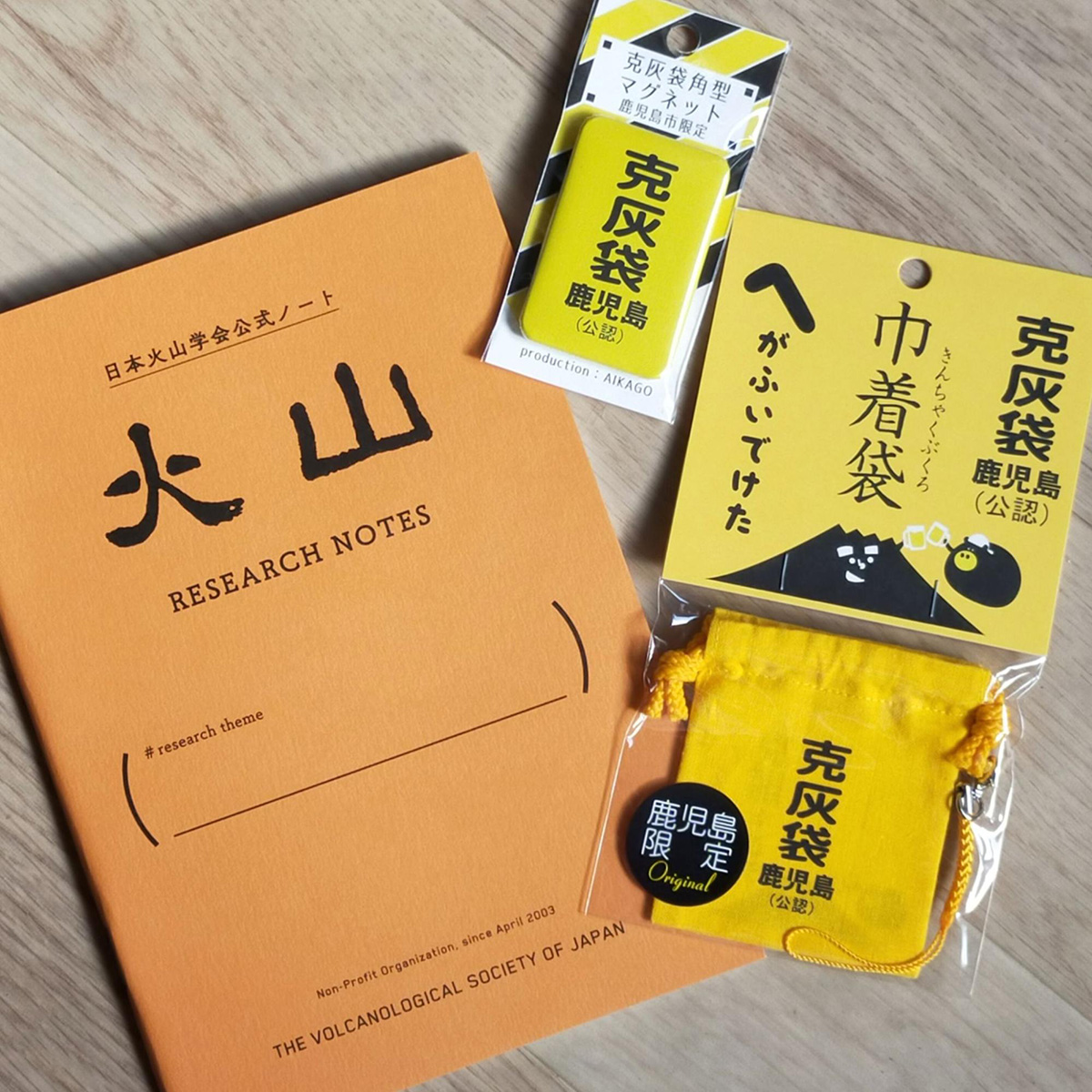

軽石や溶岩、ボーリング調査のサンプルと共に、克灰袋(こくはいぶくろ)とその使用の様子も展示されていた。克灰袋は敷地内に降った火山灰を回収するために、鹿児島市が各家庭に配布しているゴミ袋。その存在はもちろん知っていたが、実物を見るのは初めて。

ミュージアムショップでも克灰袋をモチーフにしたトートバッグなどが販売されていた。このようなグッズがミュージアムショップで取り扱われていると嬉しい。旅行者にとっての「非日常」を手に入れるという意味合いもあるが、気持ちとしてはその土地の文化や日常の「お裾分け」をいただいた感じに近い。北海道と鹿児島、距離は離れていても、この土地に何となく気持ちのおきどころを見つけられたような気がしたのだ。

ミュージアムショップで他に購入したのは、日本火山学会のオリジナルノート。フィールドワーカーにおススメ[筆者撮影]

ミュージアムショップで他に購入したのは、日本火山学会のオリジナルノート。フィールドワーカーにおススメ[筆者撮影]

それは、厳しい自然と共存する地域の人々にまつわる資料に触れたことで湧き上がった、静かな共感のようなものだった。普段何気なく使われている生活用品が、その土地の歴史や文化を物語っていることに気づかされた。克灰袋の素朴なデザインのなかに、火山と生きる人々の日常が凝縮されているように感じられ、その土地の記憶をそっと持ち帰りたいという気持ちになったのだ。

草間彌生と「信濃路」のポーチ

鹿児島で感じた、その土地の日常に触れることで生まれる特別な感覚は、長野の松本市美術館での体験を通して、さらに別のかたちで深まることになった。

2月20日から24日は長野出張だった。松本市美術館の特集展示では通年展示として「草間彌生 魂のおきどころ」が開催されている。ナイスタイミングだと思い足を運んだ。《傷みのシャンデリア》(2011)、《鏡の通路》(1996)、《天国への梯子》(2012)、《魂の灯》(2008)など、鏡合わせを利用したインスタレーションが並ぶ。ニューヨーク、東京で時代の寵児として成功を収めても、果てしなく付きまとう作家の孤独を受け取った。作家を幼い頃から支配してやまない水玉の明滅のなかに、死をもってひとりで還っていく予感を感じさせるものだった。孤独さに泣きそうになる。鏡写しの無限の水玉が広がる空間が作家の原点と現在であるなら、作家の故郷の松本で常設で作品を展示することにこそ意味があるのだろう。それは、彼女の芸術の根源にある逃れることのできない孤独を、故郷という原点で見つめる試みだ。幼い頃から作家の世界を埋め尽くす水玉の永遠のなかに、自分も帰っていくのだという覚悟を改めて感じさせられた。魂のおきどころ。草間彌生の示す永遠の孤独が沁みた。

《大いなる巨大な南瓜》(2017)も、水玉が南瓜から空間全体に侵食し、それが永遠に反芻されているようだった[松本市美術館にて/筆者撮影]

《大いなる巨大な南瓜》(2017)も、水玉が南瓜から空間全体に侵食し、それが永遠に反芻されているようだった[松本市美術館にて/筆者撮影]

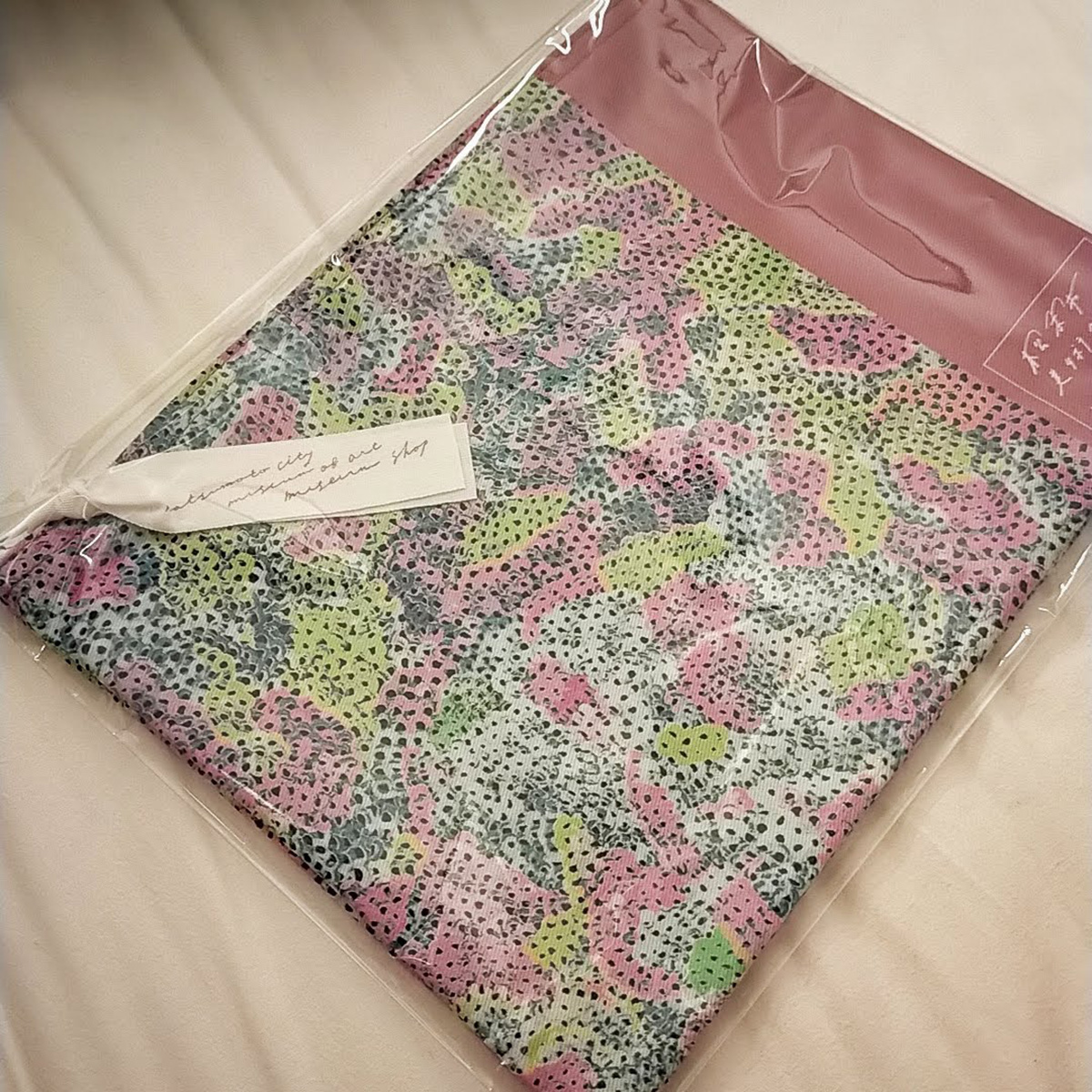

ミュージアムショップに寄りオリジナルグッズを探していると、草間が故郷での記憶を描いた《花さける信濃路》をモチーフにしたポーチを発見した。 作品の実物を展示室で見ることは叶わなかったが、このポーチをひと目見て作品も好きになった。展覧会タイトルの「魂のおきどころ」という言葉は、鹿児島で感じた「気持ちのおきどころ」という感覚と共鳴した。そして、ミュージアムショップで出会ったこのポーチが、その感覚をさらに具体的に捉えるきっかけを与えてくれたのだ。

草間は種苗業を営む家に生まれ、草花が好きな幼少期だった。スケッチブックを携え、花畑に遊びに行き絵を描くのが好きな少女が目に浮かぶ。幻視・幻聴を初めて体験したのは高等女学校に上がってからのことだ。幼い頃愛した故郷の信濃の花々も、彼女を支配する網目に覆われている。しかし、その網目のなかに閉じ込められるのではなく、むしろその網目を通して、彼女は独自の世界を創造してきたのだろう。《花さける信濃路》で描かれている花畑もまた、作家が還っていく景色のひとつなのかもしれない。作家の魂のおきどころのなかに、私の気持ちのおきどころも分けてもらえたようだった。そのポーチは、私にとって単なるグッズではなく、草間彌生というひとりの芸術家の魂の断片のように思えた。

松本市美術館の公式ホームページに記載がないのがもったいないほど、素敵なポーチ[筆者撮影]

松本市美術館の公式ホームページに記載がないのがもったいないほど、素敵なポーチ[筆者撮影]

ここまで振り返ってみて、先日artscapeで掲載された石見美術館・廣田理沙さんのキュレーターズノート「たのしみの『お裾分け』──美術館と地域から広がる観光体験」にも通ずる話だと考えている。この記事は、石見美術館の実践例を参照しながら、美術館側が来館者へ美術館鑑賞と地域体験を組み合わせた観光プランを提供することで、石見地域の魅力を「お裾分け」する試みの紹介であった。

ミュージアムグッズは「お土産」に分類されがちではあるが、長野や鹿児島での日々を振り返ると蘇る、その土地の文化や人々の想いを分けてもらったような、より温かい「お裾分け」という感覚。その地域に自分の居場所を少し分けてもらったような気持ちだった。

そして、「もうちょっとここにいたい」という心地よさや、「もっと知りたい」という知的好奇心こそが、上記記事内で言及される「お土産」にあたると考える。それは、物質的な価値だけでなく、心に残る体験や学び、そしてその土地とのつながりを感じさせる、かけがえのないものだ。このようなその土地への愛着や探求心といった、目には見えないけれど心に残る体験は何よりも価値のある「お土産」なのだ。私も次回桜島を訪れる際は、桜島天然温泉掘りなど直接的に大地の拍動を感じる体験に挑戦したい。そしてもし、松本で草間彌生のゆかりの地や、作品に関連する場所での体験があれば参加したいと思うに違いない。

3月の紙吹雪

3月は卒業シーズン。専門学校では、非常勤講師として一年間、あるいはそれ以上の時間を共にした教え子たちを社会へと送り出した。そして社会人大学院生として身を置く北海道大学大学院でも、卒業式と修了式が執り行なわれ、研究活動に取り組んできた仲間たちの背中を見送った。二つの異なる場所でそれぞれの門出を見守るなかで、私はふと、いまこの瞬間が、自分の人生においてかけがえのない、とても尊い瞬間に立ち会っているのだと強く感じた。それは、未来への希望と、過去への感謝が入り混じる、特別な感情だった。

春の訪れを待ちわびる人々の気持ちとは裏腹に、3月の札幌も雪の日が続いた。2月の鹿児島行きのときも大雪だった。札幌で桜が咲くのは4月後半なので、北海道育ちの私は卒業式や入学式の桜吹雪はファンタジーの世界でしか知らない。降り積もる雪は、まるで卒業生たちの未来を祝福する紙吹雪のようにも見えた。この時期に降る雪もまた、私たちの日常なのだ。

二つの卒業式という、人生の節目となる瞬間に立ち会うなかで、私は改めて「私たちの日常」とミュージアムグッズのつながりについて深く考えさせられた。鹿児島や長野で、その土地の日常や景色に思いを馳せるきっかけをくれるミュージアムグッズに心惹かれたように、この札幌の卒業の風景、降り積もる雪もまた、私たちの日常であり、誰かにとっては特別な「お裾分け」になり得る。こんな日々をミュージアムグッズにするなら? ミュージアムで伝えるなら? 私たちはどうしたらいいだろうか。

教え子から卒業式の際に頂いたチューリップ[筆者撮影]

教え子から卒業式の際に頂いたチューリップ[筆者撮影]