確かに存在しているのに、いないことにされている──日本の演劇界の周辺でも近年たびたび表面化し、取り沙汰されるLGBTQをはじめとする人権的な問題と、それらを生む構造について、この3月にKAAT神奈川芸術劇場から発表された新年度の上演ラインアップとそのタイトルを起点としながら、本サイトのレビュー執筆陣でもある批評家、ドラマトゥルクの山﨑健太氏に深く掘り下げていただいた。(artscape編集部)

ノープライドなレインボーが意味してしまうもの

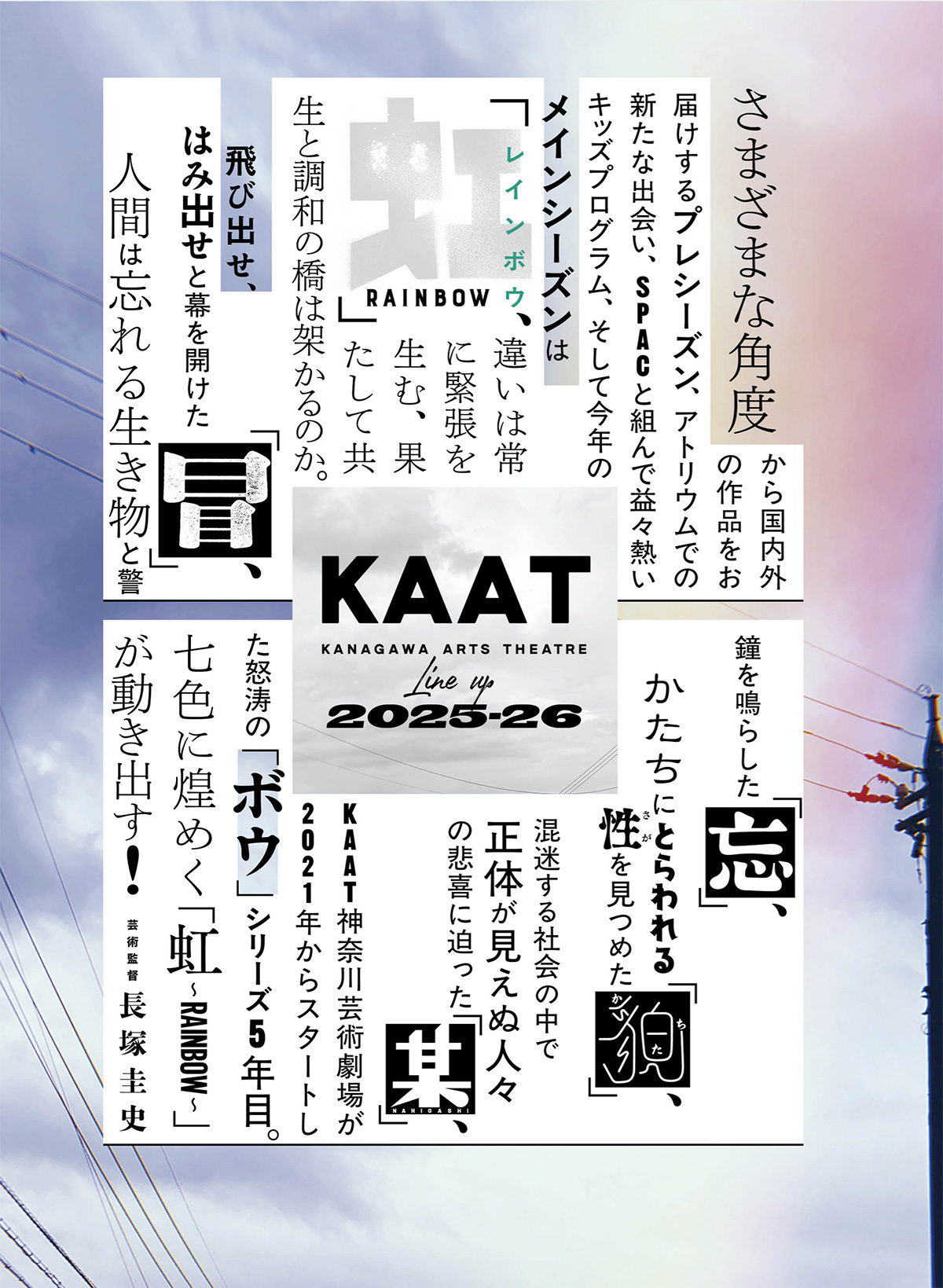

KAAT神奈川芸術劇場 2025年度ラインアップ告知チラシより

■KAAT神奈川芸術劇場 2025年度ラインアップについて:

https://www.kaat.jp/news_detail/2759

KAAT神奈川芸術劇場(以下、KAAT)の2025年度メインシーズンのタイトルは「虹~RAINBOW~」だという。そう聞いて、ようやく日本の公共劇場でもLGBTQが大々的に取り上げられる時代が来たのだと思った。言うまでもなく、虹にはLGBTQやその運動の象徴として使われてきた歴史があるからだ。だが、KAATのホームページに掲載されたものを含め、ラインアップ発表会を報じる記事をいくつか読んでみて驚いたことに、そこにLGBTQに触れる文言は一切なかったのだった。これは一体どういうことなのだろうか。

KAAT神奈川芸術劇場 2025年度ラインアップ告知チラシより

KAAT神奈川芸術劇場 2025年度ラインアップ告知チラシより

あらかじめ述べておくと、ラインアップされたプログラムのなかにLGBTQに関連するものがまったくない、というわけではない。4月に上演予定のミュージカル『LAZARUS』はデヴィッド・ボウイのプロデュース作品だし、10月に上演予定の『CARCAÇA(カルカサ)』は、昨年のロームシアター京都公演では「LGBTQIA+、ヨーロッパ旧植民地といったコミュニティの要素が織り込まれ」た作品として紹介されていたものだ。だが、『LAZARUS』という作品の中心にLGBTQの要素が置かれているわけではなさそうだし(そもそも『LAZARUS』はプレシーズンの上演作品である)、今回のKAATのラインアップ発表に合わせて出された『CARCAÇA(カルカサ)』の紹介文にはLGBTQ要素に触れる文言は含まれていない。『CARCAÇA(カルカサ)』の紹介文に関しては、ツアー先の各国での作品紹介のうちウェブで読めるものをざっと確認したところ、LGBTQ要素に触れない紹介の方がむしろスタンダードなようではあったのだが、いずれにせよ、どちらの作品も今回のラインアップ発表においてはLGBTQに関わりのある作品として紹介されているわけではないことはたしかである。

ならば、やはりシーズンタイトルの「虹」はLGBTQとはまったく関係ないということなのだろうか。なるほど、もちろん虹はLGBTQの専売特許ではない。では、シーズンタイトルとしての「虹」にどのような意味が込められているのか確認してみよう。ステージナタリーなどいくつかのメディアによれば、芸術監督の長塚圭史はシーズンタイトルに込めた思いをこう語っていたという。「太陽光が空気の中の水滴で屈折し、反射することによって生み出される『虹』は自然現象です。欲望渦巻く人間界の空に、皮肉なほど美しく鮮やかに架かります。また『虹』は厳しい試練の後、夢のように現れて、人々の心を軽やかにし、時に勇気づけます。そして『虹』は多様な人々を繋ぎ、越境する七色の架け橋です。急速な変化を続ける時代から目を背けず、世界の煌めきも綻びも捉えるシーズン『虹~RAINBOW~』にご期待ください」。

これを読むかぎり「虹〜RAINBOW〜」というシーズンタイトルには複数の意味が込められているようだが、少なくともそこに「多様な人々を繋ぎ、越境するもの」という意味が含まれていることは間違いない。一方、KAATのホームページからもアクセスできるチラシ(上掲)に記載されている文面を確認してみれば、シーズンタイトルの説明として記されているのは「違いは常に緊張を生む、果たして共生と調和の橋は架かるのか」「七色に煌めく『虹~RAINBOW~』が動き出す!」というわずかな文言だけである。こちらでは「虹」の意味が異なるもの同士の共生と調和という一点に集約されていることを考えれば、「虹〜RAINBOW〜」というシーズンタイトルの第一の意味は「多様な人々を繋ぎ、越境するもの」だと考えてよさそうだ。

だが、「多様な人々を繋ぐ」ものとして「虹」を掲げながらLGBTQの人々のことが少しも頭をよぎらなかったのであれば、公共劇場としての、あるいはその芸術監督としての「急速な変化を続ける時代」との向き合い方は不十分であると言わざるを得ない。あるいは、LGBTQのことには触れなくても問題はない、という判断が下されたのであれば、それはマジョリティの傲慢であり、LGBTQの排除も同然であるとも言っておこう。大袈裟な物言いではない。これは尊厳(=プライド)の問題だからだ。レインボーフラッグは、差別され、あるいはときに社会に存在しないかのように扱われてきたLGBTQの人々が連帯し、その存在を社会に示すために掲げられてきた文字通りの旗印だ。そして残念ながらその役割はまだまったくもって終わっていない。包括的差別禁止法も同性婚の法制化もいまだ実現せず、多くのLGBTQがクローゼットのまま暮らしている日本においてはなおさらである。

言葉の抹消と存在の透明化

KAAT神奈川芸術劇場のウェブサイトの「2025年度ラインアップについて」のページに掲載された長塚芸術監督のコメントは「大国に強権を振るうトップが再び登場し、今度は大富豪を参謀に従え、全てが経済の下にあるという風潮が世界を席巻しています」という、アメリカのトランプ大統領への言及からはじまっている。周知の通り、トランプ政権はDEI(多様性、公正性、包括性)をほとんど敵視していると言ってもよく、政府関係のウェブサイトからはすでにDEIに関連する多くの単語が削除されているというニュースも報じられている★1 。そして言うまでもなく、言葉の抹消は概念や存在の抹消とも真っ直ぐにつながっている。4月のなかばには、アメリカの社会保障局が、実際には生きている移民6000人以上を記録上「死亡」扱いにしていたというニュースも報じられた★2。記録上「死亡」扱いにすることでその移民を公的なサービスから締め出し、アメリカでの生活を困難にすることで出国を促すことが狙いだとみられるという。報じられた二つの出来事はその思想において地続きのものと言えるだろう。もちろんこれはKAATの掲げる「虹」にLGBTQが含まれていないこととは別の話だ。だが、存在すべき場所にその名が刻まれていないという意味では、そう遠くない話でもある。

さて、しかしこれはKAAT神奈川芸術劇場だけに限った問題ではない。ちょうど1年ほど前に『インヘリタンス』のartscapeに寄稿したレビューでも書いたことだが、日本の舞台芸術においては、2023年の新国立劇場での『エンジェルス・イン・アメリカ』、2024年の東京芸術劇場での『インヘリタンス』と、日本の公共劇場がいわゆるゲイ・プレイの大作の上演で優れた成果を挙げる一方で、現実を生きる日本のゲイの存在は透明化され続けている。舞台の上にゲイであることをオープンにしている出演者はおらず、物語のなかで日本のゲイが描かれることもない。それどころか、舞台の外にいるはずの、現実を生きる日本のゲイの現状がパンフレットなどで触れられることさえない。虹を掲げたラインアップに含まれることもない。まるで現実の日本にはゲイなど存在しないかのようである。

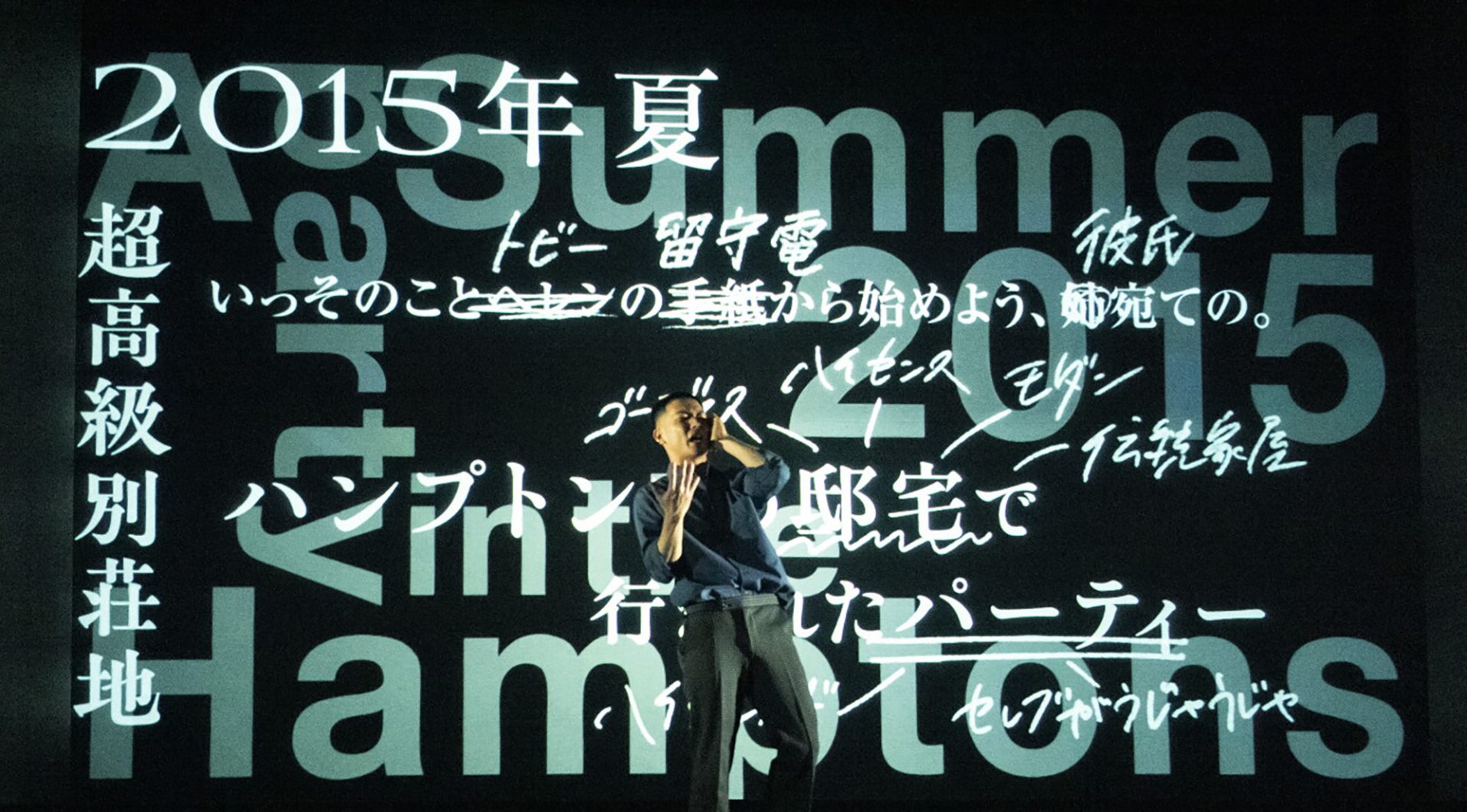

『インヘリタンス─継承─』(東京芸術劇場プレイハウスにて、2024)より[撮影:引地信彦]

批判≠議論、そしてシスヘテロ中高年男性の問題

なぜこのようなことが起こり続けるのだろうか。ひとつの原因は、舞台芸術業界においてこのような「問題」が起きたとき、それを正面から批判する者がいないということにあるだろう。演劇メディアのほとんどは批判する役割を放棄し、例えばKAAT神奈川芸術劇場のような公演主催者の発信をより広く届けるための拡声器の役割に徹している。ときに劇場の取り組みに対し批判が噴出することもあるが、声を上げる役割を担うのはもっぱらSNS上の人々である。

例えば、新国立劇場が2021/2022シーズンのシリーズタイトルとして「正論≒極論≒批判≠議論」を掲げた際も、演劇メディアは私の知る限り劇場の発表したものをそのまま発信するのみだったのに対し、SNSでは多くの批判の声が上がった。正論と極論と批判がニアリーイコールで結ばれるようなものでないことは明らかであり、それらを一緒くたにして「それは議論ではない」と切り捨て封じ込めるような物言いを、しかも新国立劇場という国の劇場が掲げる危うさを考えれば批判は当然だったろう。最終的にタイトルは「声 議論, 正論, 極論, 批判, 対話…の物語」へと変更されたのだが、劇場からはほとんど何の説明もないままだった。芸術監督の小川絵梨子がこのシーズンタイトルについて「多様な意見をのびのびと発言し、一人では導き出せない何かに到達するための『議論』について改めて考えてみたい、という思いから企画」したと語っていたということを考えれば★3、劇場側の対応はあまりにアイロニカルと言える。それとも、批判は議論ではないと切り捨てていた当初のタイトルを体現していたと言うべきか。

もうひとつの原因として、舞台芸術界の権力が2025年のいまも変わらずシスヘテロの中高年男性に集中しているということも挙げられるだろう。残念ながら、特にジェンダーやセクシュアリティに関する知識や感覚についてはそのアップデートのされていなさが露呈しやすい。

例えば、2022年にKAATの芸術監督である長塚がさいたま芸術劇場の芸術監督である近藤良平とタッグを組んでさいたま芸術劇場で上演したジャンル・クロスⅠ〈近藤良平 with 長塚圭史〉『新世界』(演出・振付:近藤良平、演出補:長塚圭史)では、女性が「やめて」と何度も拒絶する行為を男性が執拗に繰り返す、という場面が(おそらくはギャグとして)劇中に三度も用意されていた。一貫した物語があるタイプの作品ではなかったため、場面ごとにその是非を判断するしかないのだが、少なくともひとつの場面は女性と触覚を共有している人形を男性が撫で回し続けるという恐ろしく気持ちの悪いものであり、私を含めて複数の人間がSNSで批判を寄せる事態となった。結果として、3日間の公演の最終日には演出が変更されていたようだが(私が観たのは2日目で3日目の上演は見ていない)、それはつまり当該の場面が作品として必ずしも必要なものではなかった(が面白いと思って入れていた?)ということを示唆している。さらにここから推察されるのは、SNSでの批判を受けて即座に演出が変更される程度には問題のある場面があったにもかかわらず、プロダクション内部の人間は誰もそれに気づけなかったか、気づいていたとしても言えない、あるいは言ったとしてもその意見が聞き入れられない状況があったということだ。特に公共劇場においては、労働環境のみならずクリエイションにおいてもジェンダーやセクシュアリティに関する視点をアップデートすることは必須であり(それが芸術監督自身の作品であるならばなおさらである)、芸術監督にそれが難しいのであれば(それが難しいということを当人が認められないからこそ起こっている事態だとも言えるのだが)、そのような視点を外部から積極的に導入していくべきだろう。ちなみに、こちらも演出の変更について劇場からのアナウンスは一切なかった。

開かれた劇場?

公共劇場の舞台上で現代の日本を生きるクィアの姿が可視化された近年の稀有な例として2024年に世田谷パブリックシアターの主催で上演された『饗宴/SYMPOSION』が挙げられるが、この作品が、KAATで声を発する場も応答の言葉も与えられなかった者に声を発するための場を与えるものでもあったことは偶然ではないだろう。『饗宴/SYMPOSION』には出演者のひとりである野坂弘が自身が行なったある抗議活動について観客に語る場面がある。固有名詞こそ出されないものの、その抗議はBaobab PRESENTS 『DANCE×Scrum!!!2024』とその会場であり提携の名義でもクレジットされているKAATに対するものだった。野坂らはBaobabとKAATに対し「PACBI:イスラエルの国際的文化ボイコットガイドライン」に基づいたいくつかの要求/公開質問状を送付するも応答が得られず、その抗議のために劇場へと足を運びロビーでパレスチナ国旗を掲げたところ★4、許可のないパフォーマンスとして排除されてしまったのだという。そこには対話も議論もない。結局、BaobabとKAATからステートメントが出されたのはようやく公演が終わってからのことだった★5。

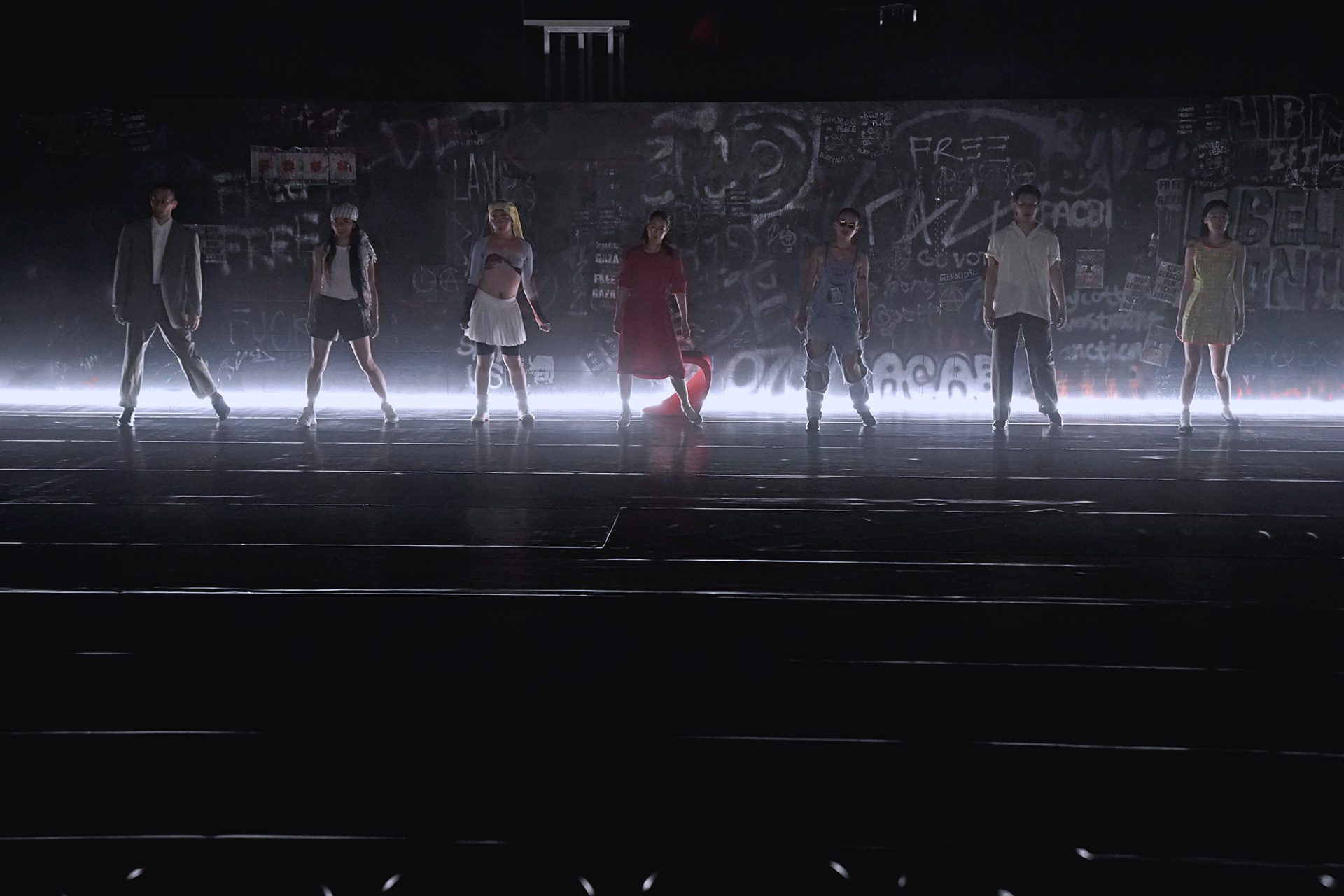

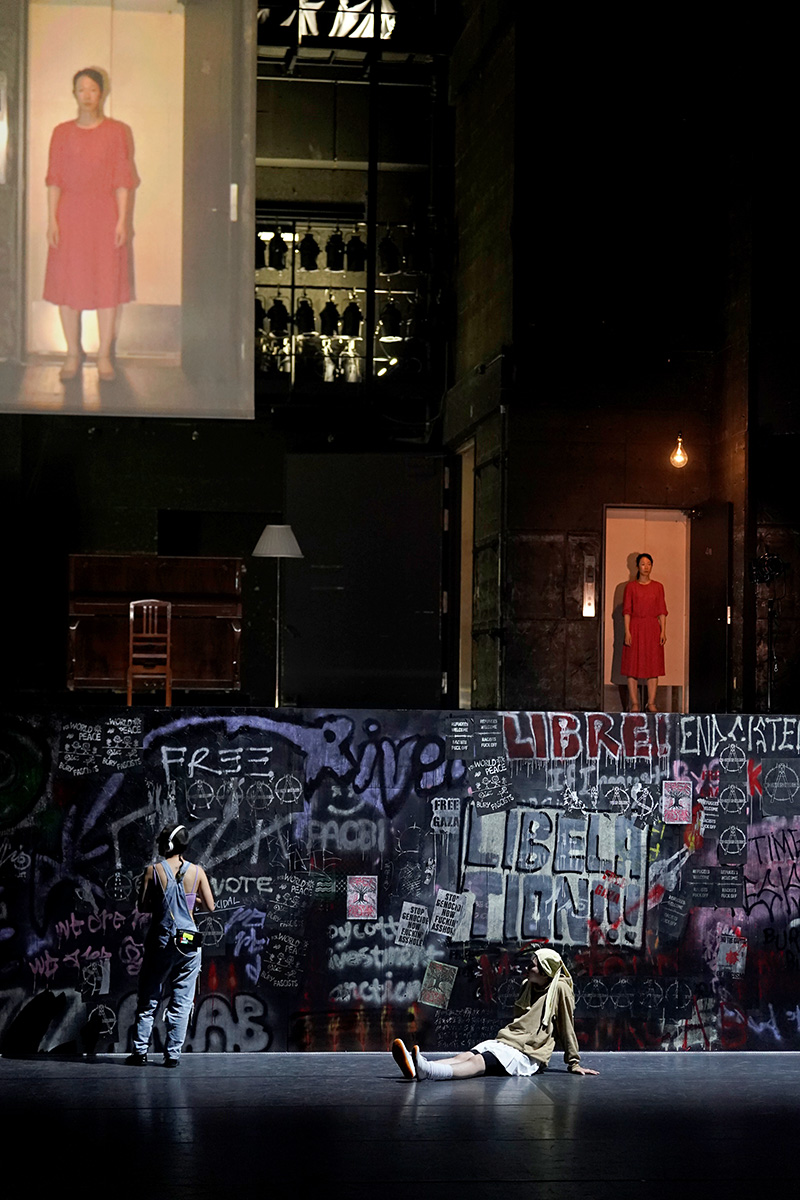

『饗宴/SYMPOSION』(世田谷パブリックシアターにて、2024)より[撮影:大洞博靖]

果たして、このように批判を避け議論や対話を排除するあり方で公共劇場と演劇メディアはその役割を果たしていると言えるだろうか。「違いは常に緊張を生む」という言葉とは裏腹の事なかれ主義がそこでは横行してはいないだろうか。ラインアップ発表の場で長塚芸術監督は「KAAT神奈川芸術劇場は、楽しく面白く、そして時に辛辣な『問い』に溢れるひらかれた劇場であるよう務めていきたい」とも語ったという。ここでは劇場が辛辣な「問い」を発する側として想定されているようだが、当然のことながら劇場が辛辣な「問い」を投げかけられる側になることもあるだろう。批判は議論とイコールで結べるものではないがそのスタート地点ではあり、それに応答することではじめて劇場は開かれていくはずだ。

さて、「虹~RAINBOW~」というシーズンタイトルへの批判から随分と話を広げてしまった。長々と書いてきたが、KAAT神奈川芸術劇場の2025年度のラインアップはまだその概要が発表されたばかりである。この時点でLGBTQへの言及がないのはそれだけで大いに問題だとは思うものの、例えば『CARCAÇA(カルカサ)』の関連プログラムのようなかたちで、LGBTQに関わる取り組みが用意されている可能性は十分にあるだろう。あるいは明示されていないだけでLGBTQを描いた作品も含まれているのかもしれない。「虹」の旗印のもと、どのようなプログラムが展開するのか。掲げられた「虹」が玉虫色の便利な器ではないことを、私の批判が結果として的外れなものとなることを願ってやまない。最後に、『饗宴/SYMPOSION』のartscapeに寄稿したレビューの冒頭に書きつけた言葉を再び引いてこの文章を終わりにしよう。

舞台は観客の目をそこに立つ者へと向けさせ、その声に、言葉に耳を傾けさせるための装置だ。ならばそこはどのような人々のための場所であるべきだろうか。

『饗宴/SYMPOSION』(世田谷パブリックシアターにて、2024)より[撮影:大洞博靖]

『饗宴/SYMPOSION』(世田谷パブリックシアターにて、2024)より[撮影:大洞博靖]

★1──https://www.newsweekjapan.jp/ichida/2025/04/post-62.php

★2──https://www.tokyo-np.co.jp/article/398161

★3──https://www.nntt.jac.go.jp/play/director/2021.html

★4──https://x.com/very_big_eyes/status/1810484398770528494

★5──ステイトメントはそれぞれ下記に公開されている。

Baobab:https://baobab-dance-scrum.studio.site/comment

KAAT:https://www.kaat.jp/news_detail/2498