会期:2025/04/14

会場:art space kimura ASK?[東京都]

公式サイト:https://www.yojikuri.jp/

京橋のart space Kimura ASK?において、昨年11月に96歳で亡くなったクリヨウジを悼む「クリヨウジ ハローお別れの会」が開催された。

クリヨウジは、日劇ミュージックホールのプロデューサーだった丸尾長顕や漫画家の横山泰造と交流し、自費出版した漫画集で1958年に文藝春秋漫画賞を受賞する。1960年6月、第一回アヌシー国際アニメーション映画祭に『ファッション』を出品。真鍋博、柳原良平とともに「アニメーション3人の会」を立ち上げ、草月アートセンターに出入りしていた音楽家たちと協働して短編アニメーションを継続的に制作した。近年のアーカイブリサーチによって、篠原有司男や荒川修作、関根伸夫といったネオ・ダダやもの派の作家を捉えたドキュメンタリーや、実写とアニメーションを融合させたライブアクションの手法など、さまざまな側面から彼の革新性が振り返られるようになっている。

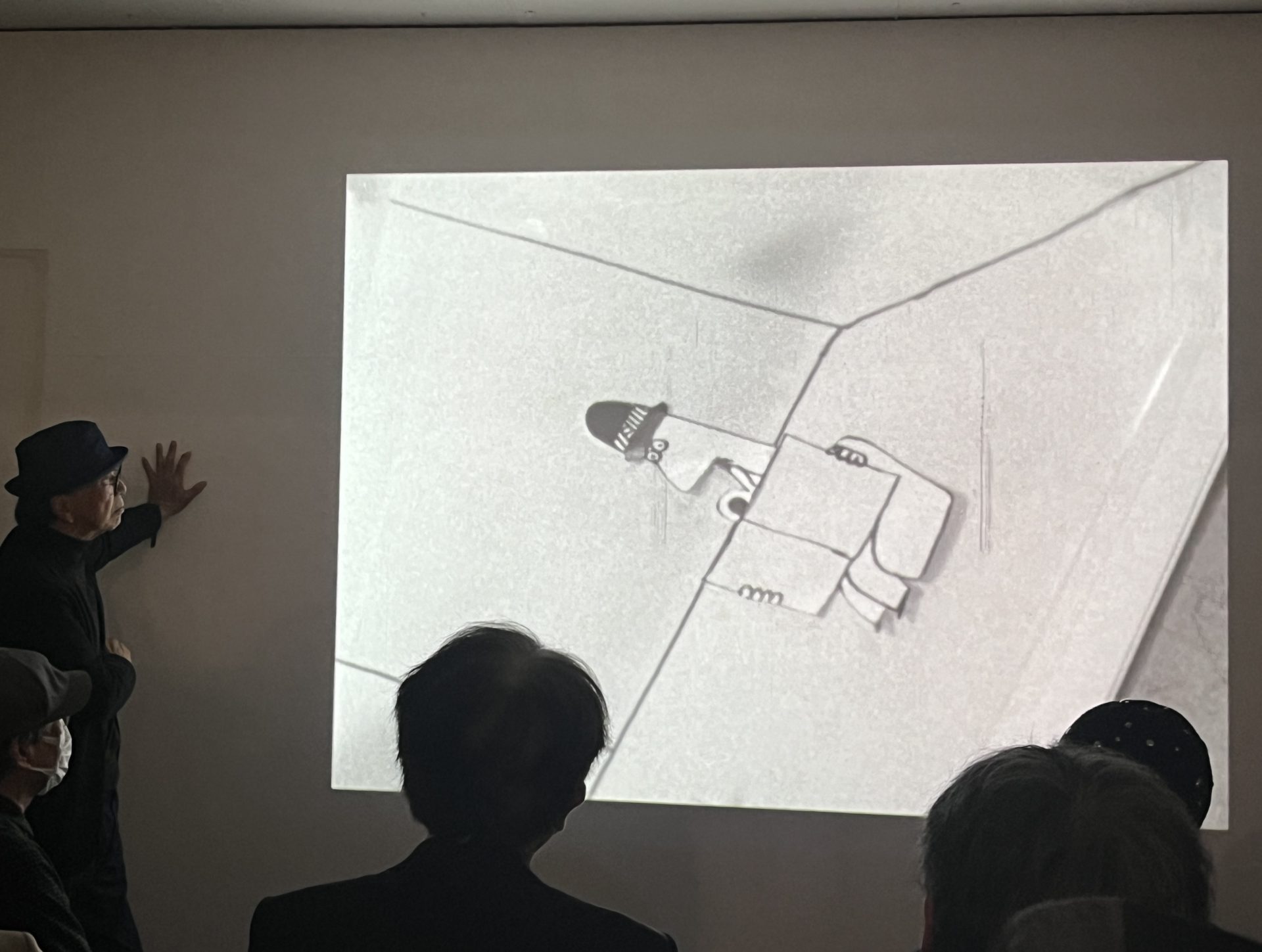

会場では、写真スライドや『頭の中のくるみ』などの短編がスクリーンに常時映されながら、壁には70年代頃のアトリエを撮影した紙焼き写真が20枚ほど掲示されていた。ほかにも日劇ダンサーとクリが共演したと思われる1972年の久里実験漫画工房のカレンダーや、田名網敬一と多田ヒロシとの3名で共作した豆本、多摩美術大学有志による「クリ研」の冊子などが展覧されていた。

「クリヨウジ ハローお別れの会」会場風景[筆者撮影]

さらには来場者が所有するクリの立体作品などの持ち込み展示も歓迎され、漫画評論家の小野耕世氏はクリが参加した漫画同人誌『EHE(えへ)』1〜8号を持参し、閲覧を許してくれていた。クリの師である横山泰三を中心とする「えへの会」は1959年に1号を刊行する。『EHE』の誌面を見ると、彼らが西洋の画家から多くの影響を受けていることがわかる。横山泰三はジャン・デュビュッフェを、長新太はパウル・クレーの名を挙げて、その画風を模倣している。会場に掛けられていた油画は、クリによるロセッティの模写だという。

「クリヨウジ ハローお別れの会」会場風景[筆者撮影]

外国人作家からの直接的な影響は、アニメーションにおいても見られる。クリはアニメーションを作り始めるきっかけとして、東和映画が1956年に配給したノーマン・マクラレンの『線と色の即興詩』を観たことを挙げている。最初の自主作品にあたる『ファッション』は、マクラレンが得意とするフィルムを削り描くカリグラフィの手法を用いたもので、彼からの影響を強く感じさせる。

日本では1910年代から短編アニメーションが作られ、西欧美術の影響を受けた荻野茂二や政岡憲三、また大藤信郎のように国際映画祭で活躍した先駆者がいるが、彼らとクリは一筋でつながりはしない。クリが真鍋博、柳原良平と立ち上げた「アニメーション3人の会」の背景を探ると、テレビ黎明期の熱量と草月アートセンターにおける取り組みが見えてくる。その経緯を少しだけ追ってみたい。

1958年。すでにサントリーの広告キャラクター「アンクルトリス」を描いていた柳原良平はアニメーションコマーシャルも手がけることになる。その際、UPA(ユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカ)の作品を参考にしたという★1。同年9月、草月アートセンターが始動する。

1959年。1月、草月は安部公房の企画でノーマン・マクラレンの3作品を上映する。同年3月、クリ、真鍋、柳原はテレビ朝日の『半常識の眼』のために10分ずつアニメーションを制作するが、機材トラブルにより音声なしで放送された。各作品はフィルム納品だったが現存していない。クリが使用したカメラはコマ撮りの機能がなく、素早くボタンを切り替えることで5コマ打ち程度のアニメーションを作ったようだ。番組では羽仁進司会のもと「新しいアニメーション」についての議論も行なわれた★2。クリが「ミツワ石鹸」のコマーシャルを作るのは、この番組の後と思われる。

1960年。日付が不明だが、草月での発表を待たずにクリは『ファッション』を制作する。3月、真鍋博は作曲家・林光の特集として草月で上演された安部公房原作のミュージカル・プロジェクション《僕は神様》の絵を担当。4月も草月で同作が上演され、その際はNHKで放送した和田誠のアニメーション『3ツの話』、マクラレンの『SHORT & SUIT』も併映された。5月、真鍋は作曲家の三保敬太郎とともに「シネ・カリカチュア」として映像と音楽を合わせた「映像とジャズの結合」を上演する。6月、植草甚一が第一回アヌシー国際アニメーション映画祭を訪れ、草月アートセンターの定期刊行物「SAC」にレポートを執筆。翌号の「SAC」で、「アニメーション3人の会」結成と11月の上映会について公表された。

「アニメーション3人の会」は音楽家との協働を特徴とし、秋山邦晴が指摘するように真鍋博が先行して取り組んだ「エトセトラとジャズの会」の流れを汲んでいる★3。そうした音楽と映像を関係させる草月の取り組みもまた、コマーシャルを含むテレビの現場や、マクラレンやアヌシーといった海外圏の影響を受けながら進展していった。この時代的な背景とクリの活動がうまく噛み合ったのは、彼の感性がマンガや絵画、芸能や美術、音楽といったさまざまなベクトルに開かれていたためだろう。クリが草月で最初に制作した『2匹のサンマ』は彼のマンガを原作にしたもので、自らのマンガ原作のアニメ化という観点でも非常に早い例と思われる。あらためてクリヨウジという人物の重要性に思いがめぐる。

夜のパーティでは、久里実験工房でクリのアシスタントを務めた古川タクや一乗清明らがトークを行なった。クリがオープニングアニメーションを制作した『ひょっこりひょうたん島』のテーマソングを同曲の歌手・前川陽子氏が披露するなど賑やかな催しとなった。さらに日本テレビによる番組『明日を作る人』のクリの回や★4、日劇ダンサーの身体にアニメーションを投射した実写作品『フルフル』が上映された★5。

クリの故郷の福井県鯖江市では、子どもを対象としたアニメーション公募展「クリヨウジ キッズアニメーションアワード さばえ」を今年から始め、8月10日まで出品を受け付けている★6。今後も世代や分野を問わず、多くの観客にクリヨウジの作品が届くことを願う。

「クリヨウジ ハローお別れの会」会場風景[筆者撮影]

鑑賞日:2025/04/14(月)

★1──竹内幸絵「1950年代の日本のテレビ・コマーシャルにおけるアニメーション表現の動向」(『評論・社会科学』147号、2023)、開高健「〔テレビジョン・今日の課題〕アニメーション寸感」(『キネマ旬報』1959年5月号、1959)

★2──秋山邦晴ほか『文化の仕掛人:現代文化の磁場と透視図』青土社、1985、460頁

★3──同書、466頁

★4──久里実験漫画工房によると、クリの出演回は1964年頃に放送されたものだという。この番組についてはほかに、北杜夫が1968年2月に出演した記録がある。 『北杜夫の世界』新評社、1979、194頁

★5──1967年製作の本作は、日劇ミュージックホールの岡聡によって企画された。関連は不明だが、同年に山口勝弘も水着姿の前田美波里の肌に多重投影装置「ルルー」を用いたスライドを映すハプニングを行なっている。 『美術手帖』1967年10月号、美術出版社、1967

★6──https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/manabenoyakata/oshirase/kuriyoji-animeaward.html