国内外のグラフィックデザインやグラフィックアート文化の発展と、学術研究の振興に貢献することを目的にDNP文化振興財団が2014年度に立ち上げ、毎年募集を行なっている「グラフィック文化に関する学術研究助成」。本助成プログラムも端緒のひとつとして広がるグラフィックデザイン分野の研究シーンは、現在どのような様相を成しているのでしょうか。

本助成の発足経緯や運営への想いを事務局のメンバーに尋ねた連載第1回に続く今回は、2016年に本助成に採択され、東京国立近代美術館の研究員を経て、現在は金沢工業大学の「五十嵐威暢アーカイブ」の立ち上げ・運営をはじめ精力的な活動を展開するデザイン史家・キュレーターの野見山桜さんをゲストに迎えます。本助成プログラム採択時のエピソードや、研究者、そしてデザイン分野の展覧会やアーカイブを担うキュレーターとしての現在につながるキャリアの変遷についてお話を伺いました。(artscape編集部)

企画・取材:DNP文化振興財団+artscape編集部、構成:長谷川智祥

デザイン研究の道の入り口

──「グラフィック文化に関する学術研究助成」に採択された2016年当時は、野見山さんはどのような活動をされていた時期だったのでしょうか。

野見山桜(以下、野見山)──アメリカのパーソンズ・スクール・オブ・デザイン(以下、パーソンズ)の大学院を修了した頃で、クーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン・ミュージアム★1(以下、クーパー・ヒューイット)にリサーチフェローとして在籍していました。私は一度社会人を経験してから大学に入り直しているという経緯があるので、周りの方と比べると研究者としてのキャリアのスタートは遅かったと思います。パーソンズを出た後はすぐに日本で活動したいと考えていたので、本助成に申請するのと同時期に帰国して、国内で研究を続けていました。

野見山桜さん

野見山桜さん

──そもそも、グラフィックデザイン領域での研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

野見山──クーパー・ヒューイットには、日本人デザイナーが手がけたポスターもたくさん所蔵されています。ただ、それらがどのような経緯のもと所蔵されるに至ったかということは、調査されてきませんでした。海外において日本のグラフィックデザインがどのように受容されてきたのかということに関心があって、美術館でインターンをしていたときにいろいろと調べ始めたことがきっかけです。

また、かつて海外の美術館に所蔵されることが日本国内ではステータスとなっていたのですが、その風潮に対し疑問を持っていました。所蔵における評価の基準が明確に共有されているわけではなく、美術館に所蔵されていないデザインでも素晴らしいものはたくさんある。その差は何なのだろうと。

──そんななか、本助成に応募された経緯や動機について教えてください。

野見山──この研究を続けることで得られる面白い発見を、論文としてまとめられるかもしれないと思ったからです★2。日本での活動を念頭に置いていたこともあって、海外の助成制度への応募は特に考えていませんでした。ただ、アメリカで得たさまざまなつながり、関係性は継続していきたいと思っていて、クーパー・ヒューイットをはじめとする欧米の機構に関連する事例を意識的に研究対象に盛り込むようにしていました。

当時はそうして大学院での学びを通じて築いたものを、これからの自分の研究にどのように結びつけていくかを意識していた一方で、日本国内におけるつながりも新たに作っていきたいと考えていた時期でもあります。学部時代も海外(オーストラリア)の大学で過ごしたこともあって、国内のデザイン関係者へのアクセスを当時あまり持っていなかったことから、本助成を通して得られる出会いが、国内で活動していくうえで必要なネットワークの構築につながるのではないかとも考えていました。

日本のポスターデザインの歴史を調べるなかで、DNP文化振興財団のウェブサイトを参照することが多々ありました。当時はいまよりもグラフィックデザイン関連で参照できるウェブサイトが少なくて、同財団がまとめていたgggやdddで開催された展覧会のアーカイブページや海外での普及活動をまとめたページは、日本のグラフィックデザインの動向を知るうえで本当に役立ちました。後にコレクション・データベースも見るようになりました。そのような調査活動のなかで、助成に関するお知らせも自然と目にするようになったのだと思います。

一般的に、研究助成は申請プロセスそれ自体において、それなりの所属や立場が必要であることが多いです。そんな壁があるなかで、DNP文化振興財団の助成は、まだ駆け出しの研究者であった私のような者が申請してもいいと思えるようなカジュアルさ、ハードルの低さがあって、エントリーすることができました。そもそも、デザインに関する研究助成というものが、当時も現在も多くあるものではありません。「私にはもうここしかない!」という気持ちで臨んでいました。

「展覧会を作りたい」という気持ちがはじめにあった

──助成を受けていた2年間は、どういった研究活動をされていましたか。

野見山──イベントや勉強会の企画をしていました。ニューヨークのクーパー・ユニオンで日本のグラフィックデザインに関するトークイベントを実施したり、日本のグラフィックデザインが海外でどのように受容されているのかについて研究者向けに渋谷のヒカリエの中のスペースで紹介したり。それらを通じて、グラフィックデザインに携わる方とのネットワークを広げることができました。助成を受けている間にご縁があって東京国立近代美術館で仕事をするようになり、展覧会の企画・運営を行なうようになりました。

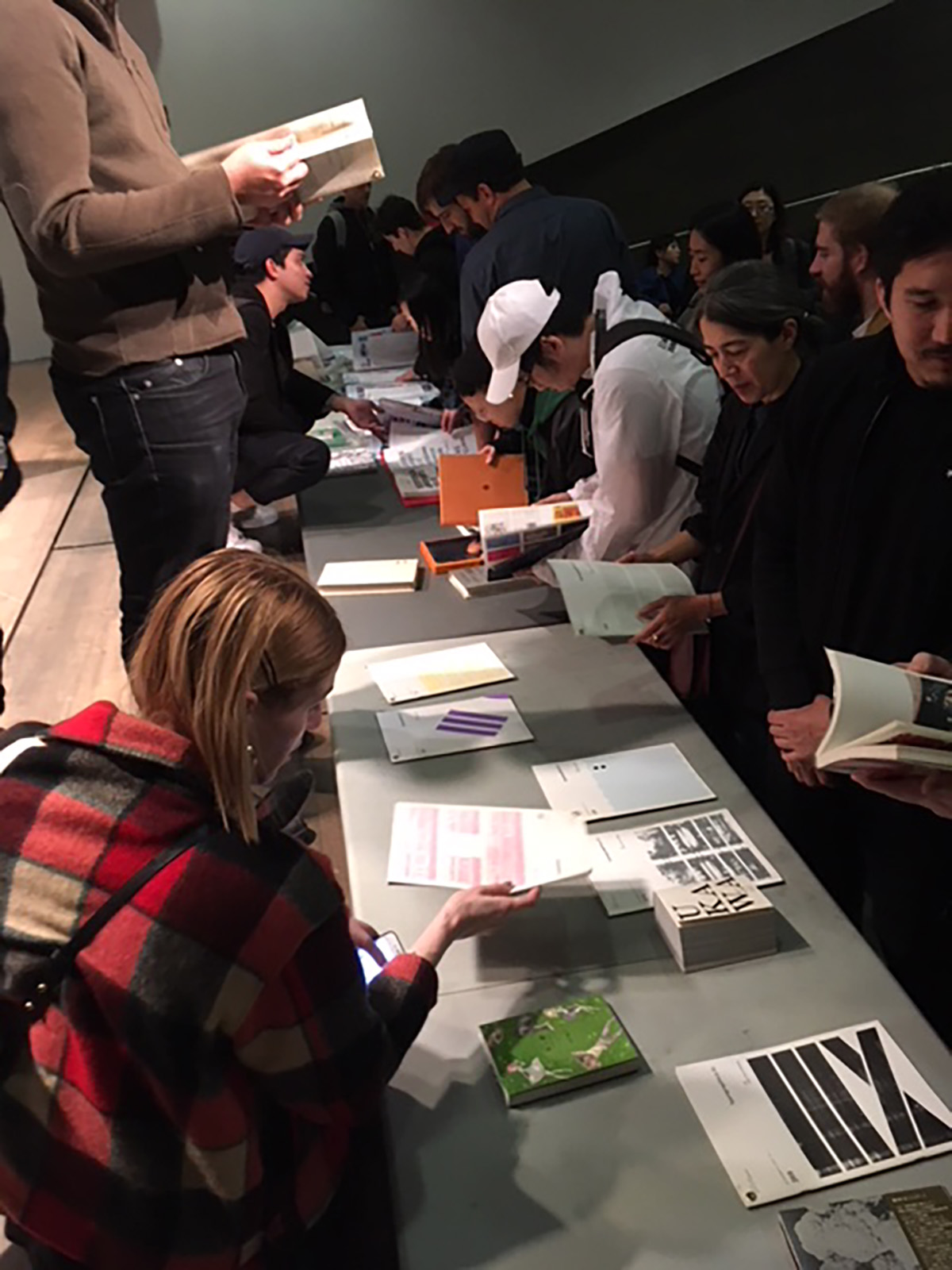

クーパー・ユニオンでトークイベントを開催した際の様子。同校のAlexander TochilovskyとPoster HouseのAngelina Lippertが参加

日本から資料も持参し、参加者が閲覧できる時間を設けた

──当時の事務局とのやりとりのなかで記憶に残っているものはありますか。

野見山──事務局の方々には自分の希望をたくさん伝えていました。この研究をするにあたってこういう協力をしてほしいと、相談をしに行ったこともあります。そのような相談の機会が開かれていること自体が嬉しかったです。自分がやっていることはもしかしたら些細なことかもしれないけど、助成に採択されたひとりの研究者としてちゃんと尊重してもらっている、という実感がありました。とにかくせっかくの機会を無駄にしてはいけないという思いから、グイグイと迫る部分があったかもしれません(笑)。木戸(英行)さん(※本連載第1回参照)をはじめとする事務局の皆さんもそれに応えてくださって。研究報告会の後の懇親会では、自分が孤独ではないということにも気づくことができました。

──現在は研究者としてアーカイブを作ったり、キュレーターとして展覧会を企画したりとさまざまなお仕事を手がけるなかで、根底にある興味や関心はどのようにつながっているのでしょうか。

野見山──「展覧会を作りたい」という気持ちがはじめにあって、そのためにはまず研究者にならないといけないと思い、大学院での学びを始めたという経緯があります。膨大なデザインの歴史のなかで、展覧会を作るためには、もっともっと知らなければいけないことがある。そう考えると、キュレーターの自分と研究者の自分は基本的には同じだと思います。最終的に展覧会という形にしたいと思いながら研究をしているような。

展覧会という形式は、身体性が伴うため幅広い解釈が行き交うものだと思っていて、同じ展示物であっても、人によって捉え方や受け取り方が異なる。それを毎回確かめられることに魅力を感じています。鑑賞者とのコミュニケーションを生む空間として企画を立ち上げることに強い関心があります。

──2019年より、金沢工業大学が持つ「五十嵐威暢アーカイブ」の設立・運営に携わっていらっしゃいますね。

野見山──クーパー・ヒューイット在籍時に見た五十嵐威暢★3さんの作品がとても興味深かったことから、それ以外の作品やご活動について調べるようになりました。その後、五十嵐さんの作品を紹介する記事を執筆したことをきっかけにご本人にメールをしたら返信をくださって、交流が始まりました。書籍作りなどをご一緒しているなかでアーカイブプロジェクトが発足し、声をかけていただいて。

2025年度の企画展「ON THE GRID」と常設展「五十嵐威暢ー『環境』を求めて」の様子

2025年度の企画展「ON THE GRID」と常設展「五十嵐威暢ー『環境』を求めて」の様子

──プロジェクトの発足当時は、東京国立近代美術館に勤めていらっしゃったのですよね。

野見山──そうです。美術館には客員研究員として勤めながら五十嵐さん関連の仕事もしていて、忙しかったですね。当時、東京国立近代美術館では毎年デザイン展を企画していました。デザインを管轄する部署は上司と私の2人しかいなかったのですべてのデザイン展に関わっていました。

五十嵐威暢アーカイブの立ち上げが本格的に始まるタイミングで東京国立近代美術館を退職したのですが、美術館での経験は現職に大いに活かされています。作品の扱い方や、借用・貸出の手続き、運搬といったこと、それから美術館そのものの移転★4も経験したことで、デザインに関わる施設を作っていくのに必要なさまざまなノウハウを知ることができました。

東京国立近代美術館で最後に担当したMOMATコレクションの小特集「純粋美術と宣伝美術」(2021-22)の様子

東京国立近代美術館で最後に担当したMOMATコレクションの小特集「純粋美術と宣伝美術」(2021-22)の様子

研究者の「受け皿」を作る側にも

──グラフィックデザインに関する学術研究の担い手が新たに活躍していくためには、どのようなことが必要だと思われますか。

野見山──研究者になりたい人にとって、助成を申請するというプロセスは依然としてハードルが高いものだと思います。当時の私が抱いたような「これいけるかも?」という期待感を求める人は現在も多くいるはずです。助成を受けることは、その後のキャリアの礎にもなるので、そういった人たちに向けた間口がこれからも開かれていてほしいと思っています。

助成の先にある、職業として研究者を続けていくことの難しさもあります。例えば大学に所属して、定期的にお給料が発生するような環境で教育・研究活動を続けていく道があると思うのですが、デザイン分野の研究においては、そういった生活の糧を得る場がまだまだ少ない印象があります。一方で、社会や生活と密接にかかわるデザインだからこそ学術研究以外にも専門知識を持った人材のニーズはあるはずです。業界全体の受け皿をどのように作っていくかという議論や取り組みは、より重要になってくるのではないでしょうか。

──野見山さん自身の今後の活動について教えてください。

野見山──この数年はアーカイブの設立に加え、対外的な発表や展示企画に携わる機会が多くあったので、ここからはまたデザイン史を研究するひとりとして論文や書籍の執筆を集中的にやりたいと思っています。研究者としての活動はこれまでも行なってきましたが、断片的なものが多く、まだ体系的にまとめられていません。自信を持って研究者と名乗れるよう、これまでの活動をきちんと形にしていきたいと考えています。

また、先ほどの話と関連して、研究者の受け皿を作る側に回りたいとも考えています。アーカイブそのものだけでなく、勤める人がそこでの経験をもって次のステージに飛び立っていけるような仕組みまで作れるように。研究者として独り立ちできている人や、社会を動かす立場にある人たちが、後進の育成や雇用にどれだけ力を注いでいけるかは、業界全体で共有するべき、大事なことだと思うんですよね。

冒頭でお話ししたとおり、私は社会人経験を経て大学院に進学し、キャリアの転換を迎えました。当時、そして現在の日本では、そういった決断はまだ社会の構造的にメジャーではないかもしれません。ただ、何歳であっても研究者を目指すのに遅いということはない。アカデミックな世界にいないからこそ気がつく、社会の姿や自身のモチベーションというものもあるはずです。どんなかたちでも、自分のなかにある興味や関心を昇華させていくこと──「研究」は、すべての人に開かれたものだと思います。

(2025年5月、zoomにて取材)

★1──ニューヨーク市アッパー・マンハッタンに位置する、米国では唯一のデザインとデザイン史に特化した国立博物館。

https://www.cooperhewitt.org/

★2──2016年度にA部門(グラフィックデザイン、グラフィックアート全般をテーマとする学術研究)で採択、翌年度継続助成。研究テーマは「クーパー・ヒューイット国立デザイン美術館およびクーパー・ユニオン・ハーブ・ルバリン研究センターの日本のグラフィックデザイン・コレクション」。

https://www.dnpfcp.jp/foundation/grants/2017results.html

★3──いがらし・たけのぶ/1944年生まれ。グラフィックデザイナー、彫刻家。明治乳業、王子製紙、多摩美術大学、PARCO PART3などのVI計画をはじめとする数多くのデザインを手がけたのち、1994年以降は彫刻家に転身。2025年2月没。

★4──1977年の開館以来、東京・北の丸公園に位置していた東京国立近代美術館工芸館は、2020年10月に国立工芸館に名称を改め石川県金沢市の中心部に移転開館した。

https://artscape.jp/report/curator/10185814_1634.html

■連載「グラフィック文化の探求者たち」バックナンバーはこちら。